精選書摘

嬰兒潮世代在時代推波下,在上世紀成為持有最多資產的一代;近20年間,這些資產將陸續在全球轉移給他們的千禧世代子女。這是個經濟現象,還是這世紀最難解的社會不正義?

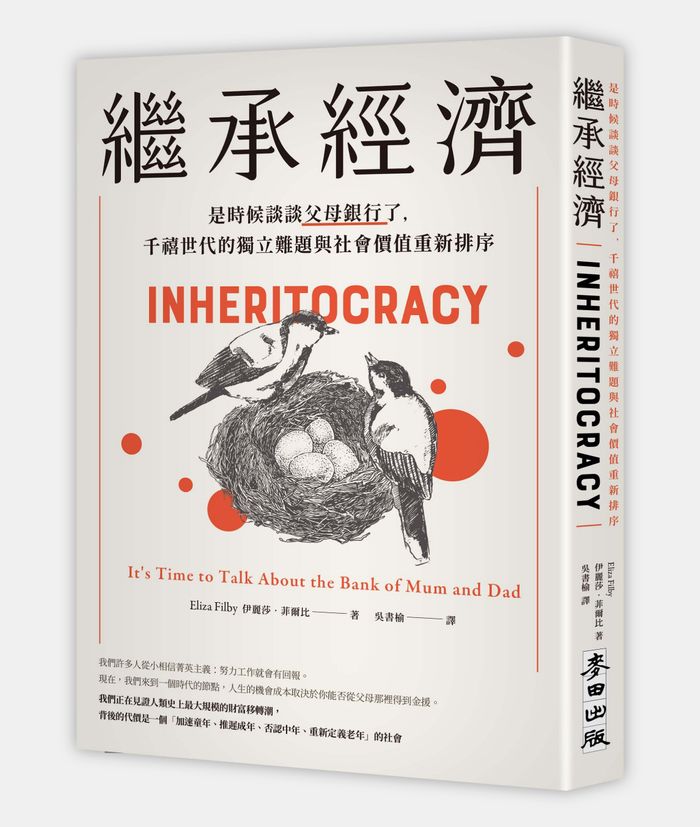

《繼承經濟:是時候談談父母銀行了,千禧世代的獨立難題與社會價值重新排序》作者伊麗莎.菲爾比(Eliza Filby)以銳利的社會觀察深刻描繪出一代人的無力與焦慮:他們勤奮卻難以超越父母,他們獨立卻無法真正離家。同時,在同世代之間,那些能夠依靠父母經濟支持和不能的人之間,出現了一道愈來愈大的鴻溝。父母銀行的有無,影響之深,從學校教育的科系選擇,到「大小孩」現象,到對成家與生育的遲疑,我們看到家庭經濟如何滲入個人生命的每一個決定。

本文為《繼承經濟》第4章部分書摘,由麥田出版授權刊登,文章標題和部分小標經《報導者》編輯所改寫。

約在2014年,我們會開始想,成年人都去哪裡了?這剛好是社交媒體上出現新主題標籤 #adulting(#做個大人)出現的時間點:這指的是諷刺地宣告自己達成了一些應該可證明你成人了的平凡小成就,包括準時支付各種汽車稅項,以及維持護膚習慣。當千禧世代無法做出什麼大事證明自己成人了,何不吹捧人生中能有的勝利,不管多小都好?這個詞的熱度達到了一定地步,連《牛津英語辭典》都收錄了。比較年長的長輩不時嘲弄千禧世代缺乏基本的生活技能。但我們的無能不就是反映了21世紀對於長大成人的要求不一樣了嗎?我們或許不會裝屋頂天線,但有些人可以開設自己的數位電視頻道。比較年輕的男性很可能不太會換輪胎,但是會換尿布的比例比過去高多了。在房子不見得自有的年代,車子比較像是電腦,科技本來就設計成不要隨便拆開來,我們也理所當然地會把家事外包給任務小兔零工公司(TaskRabbit),或者上YouTube問過去被視為常識的知識。然而,「做個大人」揭露了千禧世代心中更深層的部分:與父母輩相比之下,我們對於能不能達成傳統的成人里程碑甚感焦慮。2018年有一項調查指出,在18到24歲的英國人中,近70%都同意「基本上我已經成年,但我不覺得自己是大人」的說法。

另一個信號是「迴力鏢小孩」(boomerang kid)一詞引人注目;這是指愈來愈多的孩子在20幾歲、甚至到了30幾歲還回來和父母住。這不是英國特有的議題,事實上,這已成全球趨勢。在義大利,歐元區危機之後年輕人的失業率仍居高不下,在18歲到34歲的所有男性中,一半都和父母住。他們在義大利被稱為「mammoni」(媽媽的男孩);韓國的迴力鏢世代叫「袋鼠族」(캥거루족),因為他們一輩子都躲在父母的育兒袋裡。2008年之後,隨著薪資停滯與資產價格高漲,經濟動態讓家庭愈來愈緊密,也迫使年輕的成人住在家裡。

2020年代,隨著房租與房價飆漲,這股趨勢惟有繼續下去。在倫敦,至少有一個成年孩子同住的家庭超過四分之一,從2011年到2021年間成長了24.5%(全英國的平均值是12.2%)。這種過去被視為例外、會被拿來嘲弄的現象,現在已經完全見怪不怪,廣為人接受了。

2010年代,相關的討論已經變成了探討人們為何不再像個成人(美國的情況尤其明顯)。研究超越了指稱年輕人是懶惰自以為是的自戀狂、而且在土司上塗太多酪梨抹醬的老掉牙刻板印象,而是真正關心21世紀的成人發展。2015年,史丹佛大學前主任茱莉.李斯寇特─漢姆斯(Julie Lythcott-Haims)出版《如何養出一個成年人:別因為愛與恐懼,落入過度教養的陷阱,讓孩子一直活在延長的青春期》一書,勾畫出一幅不太討喜的畫面,描繪專橫的家長掌控著長不大的小孩的人生:

「我開始擔心這些大學的『孩子們』可能無法完全發展成全人。他們總是看著旁邊有沒有父母幫忙,總是任人揉捏打造,生活上完全失能。」

李斯寇特─漢姆斯講的是一群特定的千禧世代,但她針對這個主題寫的書以及瘋傳的Ted Talk 影片,顯然已經挑動更多人的神經。強納森.海德特(Jonathan Haidt)與葛瑞格.路加諾夫(Greg Lukianoff)挑選這個主題寫了《為什麼我們製造出玻璃心世代?》,追蹤快速發展的「安全主義」文化與大學校園裡的內容預警操作。他們認為,家長普遍過度干預,是造就新興玻璃心文化(snowflake culture)的主因。2016年,「玻璃心」成為年度代表詞彙,英國名嘴主持人皮爾斯.摩根的理解正確,他說:

「身為四寶爸,我認為我們已經溫柔到誇張的地步⋯⋯『玻璃心世代』痛恨被人說是玻璃心,他們當然痛恨,他們無所不恨。什麼事都會嚇到他們,什麼事都會冒犯他們。」

不意外,千禧世代的看法不同。美國作家安妮.海倫.彼得森(Anne Helen Petersen)2019年時捕捉這一代人的時代精神(尤其是女性化的相關特質),之後替美國網路媒體公司BuzzFeed寫了一篇瘋傳的文章,題為「集體倦怠:沒有熱情、沒有夢想、沒有未來,這就是千禧世代生活的殘酷世界」,後來更寫成了一本書。彼得森用一個簡單的困境作為開場白:她為什麼會認為寄包裹很困難?我記得我一邊讀這篇文章一邊想:「這就是我啊。我為什麼連續幾個星期都沒去拿乾洗衣物?我為什麼沒去換我的駕照?」彼得森把我們這一代的「差使癱瘓症」歸咎於「千禧時代的制約」:即便少有經濟報酬,也不能帶來什麼安全穩定,我們還是得「不斷工作」。我們被送上追求學位資格的輸送帶,接受永無休止的評分,得到的回報只有債務困境和房市泡沫,還被丟進經濟崩盤之後的沒有保障、沒有適當薪水與福利的職場。彼得森激動地說道:

「我們不再是不用負責的年輕人,我們已經成年,我們面對的不是暫時性的挑戰,而是系統性的。」

「年輕人長不大」的說法,和「做父母的偷了下一代的未來」並行,很多人都這麼講,嬰兒潮世代的大衛.維列茲(David Willetts)尤其大力宣揚。波士頓麻省理工學院的經濟學教授勞倫斯.克里寇夫(Laurence Kotlikoff)在這類言論中站在最激烈的這一端,把這和氣候變遷連在一起,他大聲疾呼:

「跨世代間的不平等將繼續成為我們這個時代的道德議題⋯⋯英國和其他已開發經濟體一樣,涉入了在財政、教育、健康、環境等面向上虐待兒童。」

在2010年代,千禧世代這一代人可以是生下來經濟環境就不好的受害者,也可以是在現實世界活不下去的不負責任懦弱玻璃心一族,端看你信誰的說法。這一代人的父母一方面溺愛著孩子,另一方面也在掠奪孩子。在不同的環境與背景條件下,以上的指控都成立。

智庫機構跳了出來,彙整資料數據,然而,即便這個主題激發出多不勝數的論述,保守黨政府在處理年輕人正在面對的問題時,實際行動少到丟人,特別是住房議題,因為選舉把他們跟手握大量資產的年長世代綁在了一起。人們思考英國的財富和機會時,雖沒有完全用年齡取代階級,但前者成為重要的政治指標。英國脫歐是最明顯的體現,年齡的考量也滲入了房市政策、經濟政策、新興的文化戰爭。可以預測,社會會傾向透過中產階級的眼光討論跨世代的不公平,把重點放在人民能否負擔得起英國南方的住房、知識型勞工可以領到的合宜年金金額減少了、大學學費高漲。《衛報》(The Guardian)記者芮秋.康諾麗(Rachel Connolly)便義正詞嚴問道:「富裕的千禧世代怎麼會變成無殼蝸牛的代表?」關注學徒制的現狀、社會住宅、基本薪資等議題的人很少。這些被嚴格歸類為「勞動階級議題」,但也明顯和年齡有交會。

但說實話,這些都掩蓋了實際上正在發生的事。跨世代的差異掩藏了不斷拉大的階級差異。或者,更精準說,一開始因為年齡造成的問題,逐漸變成了階級的問題,背後的理由很簡單:家庭。雖然不同的世代被端上檯面互相較勁,但私底下,各世代在經濟上更加緊密纏繞。以整體經濟來說,或許沒有交棒給下一代的現象,但家庭裡正在發生這種事。以整體社會來說,不同世代間的契約或許已經被打破,但在家庭餐桌上卻比以前更加穩固。簡言之,當市場失靈、國家被侵蝕,家族或家庭(尤其是父母)就跳出來分發資源了。2008年之後的經濟環境,利率低、資金廉價、薪資凍結再加上量化寬鬆(quantitative easing)政策,都對父母這一輩有利,而很多人透過贈與時間、金錢、空間,把這些優勢轉移給了孩子。

「我說這個過程是成為『好父母,壞公民』。」

因為封城關係,經濟學家詹姆斯.塞夫頓(James Sefton)特別在北倫敦打造了一處工作室,他從那裡透過Zoom與我對談,肯定了2010年代的辯證遭到了誤導,而我正要開始看懂箇中門道。

他確認:「我們確實要少談跨世代的財富落差 ,多談同世代內的差異。」塞夫頓花了數年的時間,想要釐清家庭內部與透過公部門財務安排的不同世代間資金流動有多少:「我們在這方面要更精確一點,因為這裡存在著跨世代的不公平。如果你只看家庭內部,確實有很多資源分享給了下一代,但如果你看公部門,政府的措施都對年長世代有利,比方說政府會提供三重保障年金等等,一旦你把公部門的年金負債加進來,你就知道年輕人以後要背多少債。」

「那你同意我們現在活在一個繼承經濟社會這樣的想法嗎?」我問。

「嗯,如果你講的是社會流動,讓你能在社會階級中向上流動的機會,有明確的證據指出如今要看的就是你的父母有多少財富。社會流動性下降,繼承導向的經濟是主要的驅動因素,而且是自金融危機以來就這樣了。」

我很高興他替我的整套論點背書。繼承本來一直都有,父母也本來都會幫小孩,但從2010年代開始,父母移轉給子女的財富金額高到前所未見,而且牽涉到的社會層面比過去更廣。我們在這裡講的是所謂的早期繼承(early inheritance),也就是大家熟知的贈與;舉例來說,贈與對千禧世代來說非常重要,幫助他們有能力買房。但塞夫頓對我講了一項很重要的區別:

「我認為,我們要體認到,繼承影響最深遠的,是社會流動(不同階級之間的流動)而不是社會不公(不同階級之間的落差)。事實上,如果你問我繼承是否加劇了不公平,我會說否,因為粗略來說,繼承是一種較有錢的人把錢移轉給較沒錢的人的交易,因此,從經濟學家的觀點來說,是拉近了不平等的落差。」

我最後還問了一個問題:「我們具體思考繼承時,通常會把這和少數菁英連在一起,這正確嗎?」塞夫頓幫忙我釐清:「我們在市場崩盤之後花很多時間談最富有的1%,但這個問題不關乎那1%:75%的長輩都自有房產,多數人的貸款都已經付清,這表示下一代可以直接繼承財富了。這絕對不只是一個1%或南方北方的問題,也不只是一個房地產的問題;有很多財富跟年金綁在一起。最近的利率衝擊與調漲薪資有可能逆轉一部分,但我們還不知道會怎樣。」

塞夫頓幫了大忙,替我整理出經濟動態,但我想要從個人身上得到一些觀點,看看在20幾歲時得到父母贈與有什麼意義。我坐下來和史帝夫聊,他是政府部門的律師,目前住在哈洛蓋特。史蒂夫43歲,是年紀最長的千禧世代,20年來,他體認到父母在他20幾歲時幫他站穩腳步有多重要。

「那你家的財富增加了嗎?」我問。

「這說來有點奇特。我們家的建築事業,是20世紀東北方發展過程的一部分,我們在那個區域興建公共與商用建築。但我不會說我們依靠家族財富。這一行歷經衰退,有很多次都需要重新出發。我母親當了老師,之後成為副校長。與東北方多數人相比,我們當然算有錢,但可能與其他地方不能比。我父親自己蓋我們住的房子,地點在一座國家公園裡,占地兩英畝。但我14歲的時候父親的公司陷入破產管理程序。」他這樣說。他父親必須把年金拿出來,然後重頭開始,但是他們還是想辦法讓史帝夫一路念私立學校。

「我從來沒有任何要不要念大學的問題,反正就是時間到了就去念,」他對我說,「事實上,我想不到跟我同年的人有誰沒念大學,那時候沒有別的選擇。」

史帝夫的父母付學費(當年只要1,000英鎊)與大學的生活費,但他也有一小筆貸款;史帝夫不記得他在雪菲爾念大學時打過什麼工。史帝夫畢業後搬回東北部,房租是父母付的。史帝夫的爺爺過世時,他父母讓他搬進老家一年,他一些朋友也一起住進來,只收一點點房租。史帝夫去念法學院時,他父母付學費(當時約為13,000英鎊)和他的房租。實習時,他家補貼他所得,也幫忙支付他的婚禮(聯合他的岳父母)。之後他們幫忙他買房子。史帝夫講起這件事:「我們根本沒有存款,那時2008年的經濟衰退才過沒多久,我們需要房屋頭期款,我父母就把我爺爺的60,000英鎊遺產給了我。但後來經濟衰退,我父親的公司很緊繃,基本上,我快30歲時他就停止資助了。但我們還是買了房子,安頓下來。」這就是重點:史帝夫能在快30歲時獨立,逐漸累積出他自己的財富,還建立了一個家。父母避震器就是這樣用的。

「關於繼承,你期待嗎,你想過嗎?」我很好奇。

「如果那一天到來,很好,但我們的生活已經可以養得起自己。對我來說,自立比白手起家更重要。」他說。

「自立而不是白手起家」聽起來是很恰當的中產階級千禧世代箴言。

在21世紀當個成人,要走一條漫長又迂迴的路,而且還沒有固定的目標。千禧世代撐出了一個新的人生階段叫「大小孩期」(kidulthood),可以從18歲算到34、35歲。過去社會以21歲當作成人門檻,如今我們歡度30歲生日,假設到了此時我們才好好地轉大人。大小孩期沒什麼激進之處,也不應視為侮辱。歷史上的人生階段本來就有不同的架構。舉例來說,兒童期、成人期、老年期的概念與範圍,一向變來變去。

1990年代引發注目的用詞「大小孩」,講的是年歲漸長但「無法立命」的X世代。以刻板印象來說,這指的是逃避傳統成人責任的男性(以及不健康迷戀一般年輕人才會從事的活動的男性,比方說熱中玩滑板的中年男子)。

而千禧世代的大小孩和過去X世代的大小孩在幾個重要面向上很不一樣:如今的大小孩期涵蓋各種階級,時間更長,而且男女都有,並和繼承體制的經濟體互相糾纏。

以20世紀末為例,且讓我們說長大成人有5項標準:完成教育、離家、經濟上脫離父母獨立、結婚、生兒育女。然而,以每一項來說,21世紀多數年輕人要不把事情往後延,要不就把事情變得更複雜,甚至根本敬謝不敏。

我的朋友群裡就有這種事。和大學時期戀人定下來的人很少,很多情侶都在快30歲時分手,之後轉而交往不同的伴侶,不會直接衝向婚姻。一些朋友有所謂的「25歲迷惘危機」,一些人轉換科系,職涯出現戲劇性大轉彎:一個從電視台離開改做助產士,另一個脫離公關業搖身一變成為瑜珈老師。會發生這種事,有時候是因為分手或得到某種啟發,或是有什麼需求。通常這代表要受更多教育培訓、要搬回家,無可避免要靠父母。我運氣好,在疫情之前就過著我的大小孩人生;疫情讓很多千禧世代與Z世代失去好幾年重要的探索與體驗。

為什麼千禧世代比過去幾代人更加樂於擁抱大小孩階段?嗯,首先,整個經濟環境讓我們只能幼稚。我們邁入成人階段時,很多東西都已經非常昂貴,比方說居住成本(買或租都一樣)、教育、育兒。隨著薪資停滯,人生中的要項價格不斷墊高。那麼,我們邁向成人階段時,有什麼變便宜了?旅遊、外食、科技;這三樣東西無疑就是我們這一代的同義詞。我們都知道,「在吐司上抹太多酪梨醬代表我們沒錢花在房子上」這種說法大致上是無稽之談,事實是,我們在經濟上有誘因吃抹「酪梨抹醬」的酸種麵包,而不是存錢買房子。

我們之所以成為體驗狂的一代是有原因的:資產的價格已經漲到非我們能及的地步。但也還有另一個因素。我們是工作過度的工蜂,決心模糊工作與其他事情之間的界線,拚死拚活以多賺取微薄的薪資。我們當中有很多人把重點放在當下的愉悅與短期的放鬆,不再去看遙不可及的長期目標。何不花個500英鎊找一家民宿週末放鬆一下?就算回到家的一刻我們還是覺得精疲力盡,那又如何?

導致大小孩時期出現的另一個原因跟經濟因素一樣重要。事實就是,我們當中願意在20幾歲承擔成人責任的人已經少了,尤其是女性。

比起過去任何世代的女性,千禧世代的女性成長過程中更自由、受更多教育、財務更獨立。這場革命可能尚未結束,過去20年來,在世界各地,不同文化與國家之下的女性,速度或許不同,但企圖都一樣,都在想努力多受教育,延後婚姻與生育。成年從未像現在這樣代表了這麼多自由,但我們也看到,這也代表了許多長期的不確定、焦慮、不穩定。

21世紀的成年之路不像我們父母輩很多人經歷的那樣,不是陡然跳進責任的冰冷池子裡,而是漫長的自我發現與再發現旅程。假設妳是中產階級女性,妳的父母有學位、有護照、有專業,即便一路上有著經濟或者是愛情上的難題,妳的成人之路仍然樂趣無窮。妳會在某個時間點丟掉妳的錨,可能父母也會幫妳一點忙,讓妳回到傳統的成人世界。如果你是沒受過什麼教育的男性,到手的資格證書很少,父母的支持有限也少有技能,那成年的經驗會大不相同,你甚至連當個成人的這艘船都上不去,只有載浮載沉的舢舨和愈來愈少的資源,連找到乾淨飲用水的機會都少。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。