書評

「刑罰的目的,是為了要受刑罰者改過向善、重新成為更好的人。」這是2022年6月24日,被告的辯護律師維茨(Martin Vettes),在巴黎的法庭上,為自己的當事人做最後一次言詞辯論。

「但在法庭做出判決之前,我請求諸君捫心自問、用力地質問自己這個問題:我們對這名『恐怖分子』的懲罰,會讓我們過得更好嗎?」

維茨的委託人,是比利時出生的法國公民薩拉.阿布都薩蘭(Salah Abdeslam)──在2015年11月13日巴黎恐怖攻擊中,他在最後時刻放棄自爆,是參與當天恐攻中,唯一生還的「恐怖分子」。

這場長達149天的審判,被法國社會視為二戰之後最重要的「世紀大審」。因為這場審判的過程與目的,不只有定罪恐怖分子與攻擊共謀者,更是為了在巴黎恐攻的6年過後,公開並檢討法國一連串的國安情報與反恐應變,試圖在追求正義的同時,解答那個殺戮之夜究竟發生了什麼事。

之中,與自己的哥哥易卜拉辛.阿布都薩蘭(Ibrahim Abdeslam)一同參與攻擊行動,卻在最後一刻解除自殺炸彈,獨自脫離行動、逃亡、被捕並受審的薩拉.阿布都薩蘭,以「活下來」這一諷刺的事實,成了這場世紀大審的關鍵。因為整個世界都想知道,是什麼原因促使他參與這場屠殺無辜的恐怖攻擊?又為什麼在最後關頭,選擇不觸發自殺炸彈的引信?

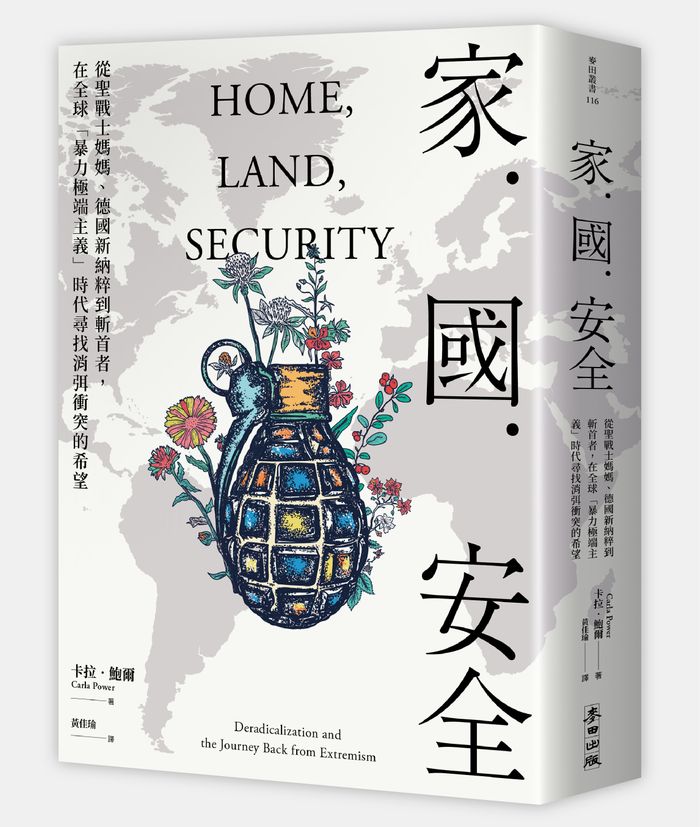

沒有人一生下來就注定要成為自殺炸彈客,但為何年輕的生命們卻一直前仆後繼投入暴力極端主義的事業?在《家.國.安全:從聖戰士媽媽、德國新納粹到斬首者,在全球「暴力極端主義」時代尋找消弭衝突的希望》一書裡,作者卡拉.鮑爾(Carla Power)就試著質問那些刀尖上遊走的靈魂們,在面對殺戮選擇前,究竟是怎麼理解自己的決定?

事實上,自從911事件發生以來,剖析「暴力極端主義」就一直是各國政府、主流學者與國際新聞所追逐的題材。

眾人最初所高舉的旗幟是「反恐」,但隱藏與其背後的真實目的卻是「殲滅恐怖分子」而不是「解除恐怖主義」。於是整個世界陷入了一種曖昧模糊卻又理直氣壯的二元對立,恐怖分子成為「純粹邪惡」與「外來威脅」的代名詞,殺無赦則成為解決一切的終極手段,更多的仇恨卻又滋長了各方不同形式的極端主義;於是激進分子開始有著不同的理由,但他們對於暴力的實踐卻是變本加厲,恨意的惡性循環最終讓所有人都被捲入刀刀見骨的衝突螺旋。

但西方的「文明世界」還來不及對這種覺醒做出反應,更駭人的悲劇卻直接衝擊回歐美本土──2015年11月13日巴黎爆發恐怖攻擊,當天涉案的10名恐怖分子,一共有9人發動自殺式突襲,其中3人在法蘭西體育場(Stade de France)外自爆,3人攻擊巴塔克蘭劇院(Bataclan)的演唱會並殺害人質後被警察擊斃,1人在伏爾泰大街的咖啡廳引爆炸彈,另外2人則在3天後的警方圍捕攻堅時死亡。

因殺人而死的這9個凶手,全數都是在西歐出生、成長、求學;換言之,這些恐怖分子與被他們殺死的130名巴黎市民,曾經都是一模一樣的「普通年輕人」。

巴黎恐攻事件對各國社會都是一記當頭棒喝。一部分人選擇加倍保守,不再視教育與交流為結束暴力極端主義的主力,並主張更進一步監控社會中的「他者」,避免迫在眉梢的襲擊行動再次發生。但另一部分人則無法忘記那些恐怖分子的臉孔,因為他們彼此可能曾在同一個城市生活、同一個學校念書、同一個酒吧作樂、同為一場球賽歡呼、或曾經在無數個場合擦肩而過,但為什麼最後卻成為誓死消滅對方的陌生人?這種至死方休的宿命,究竟為什麼非得發生?

於是,鮑爾開始回問自己「為什麼?」,但選擇殺戮的靈魂已經永遠沉睡在恨意裡,因此鮑爾選擇向「生者」提問。

她找上了英國籍ISIS戰士的媽媽,見證了這位掙扎在自責與困惑多年的母親,是如何理解這場發生在自己家庭身上的個人悲劇?她也找上曾經加入蓋達組織(Al-Qaeda)的美國青年,想知道與恐怖分子一同生活,究竟過的是怎樣的日子?並在苦於納粹歷史陰影的德國、包容卻同時忌憚宗教激進分子的印尼、因巴黎恐攻而被指控為「極端主義溫床」的比利時,他們各自如何發動「去激進化」的社會實驗。

但隨著鮑爾的訪談愈拉愈廣、案例愈看愈多,她對於「暴力極端主義」裡的矛盾與荒謬,卻愈發難以理解。她看到了一個又一個「傻孩子」陷入仇恨誤解的衝突螺旋,莫名其妙地成為手染鮮血的凶手。在一個又一個故事裡,她看到了許多平庸而天真的「怪物」,但卻更加難以判斷他們為什麼要成為恐怖分子?

「反恐戰爭以來,將近20年過去了,『邪惡』依舊是個直接得令人麻木的概念。」對於反恐戰爭帶來的疲倦,鮑爾在書裡不甘心地說:

「這扼殺了對人們為什麼訴諸暴力極端主義的探問,阻擋改變或贖罪的可能性,也封鎖了深入理解這些行為發生原因的途徑。」

鮑爾的句子聽來抽象,甚至顯得有些哲學。但如果我們回到新聞中的現實案例──本文引言所提到的阿布都薩蘭──就不難理解鮑爾心裡的矛盾與懊惱。

在巴黎恐攻中,一共有10人參與是日行動,但卻只有9人在72小時的軍警追捕中死去,唯一活下來的「第10名ISIS戰士」就是薩拉・阿布都薩蘭──原本被指派自殺攻擊任務的阿布都薩蘭,在一片混亂中,默默地脫下了炸彈背心,趁隙離開了巴黎。

恐攻之夜過後,阿布都薩蘭一直躲藏在比利時,直到4個月後才被警方逮捕。但被抓的阿布都薩蘭雖然大方坦承自己就是「ISIS恐怖分子」,卻始終不配合法國檢警的反恐調查,就算距離事發恐攻之夜已經過6年,但對於案發經過、加入ISIS的過程、為什麼自己當天沒有選擇自爆⋯⋯等種種疑問,阿布都薩蘭都拒絕透露,甚至在開庭受審的第一天,都還在被告席上張牙舞爪地向主審法官嗆聲挑釁。

阿布都薩蘭在大審開庭時的囂張態度,再次把自己塑造成了社會眼中的非人怪物。不僅受害者家屬無法原諒這名「殺人凶手」,公眾意見也懷疑除了浪費司法資源與媒體版面外,這場聚焦於一位亡命狂徒的恐攻大審,究竟有何必要性?

但隨著審判的進行,在149天裡大多不發一語、不願對任何質問提出回答或抗辯的阿布都薩蘭,卻默默地在被告席上聽著來自各方專家、當天警察、被害者親友遺族、甚至是恐攻倖存者們陳述著「11月13日當晚」的種種生命故事。最後,在最後一次被告陳述的機會時,嘴硬的阿布都薩蘭終於卸下了心防,趁著世界還在聽的時候,首度講了自己的故事。

「我很清楚我的人生早已經結束,但我現在希望能講出屬於我自己的真實故事。」

阿布都薩蘭講了很多關於「懦弱」的故事。他承認自己並沒有勇氣跟隨哥哥易卜拉欣一同前往敘利亞加入ISIS的戰爭,最多就是幫著參戰的朋友們聯絡在歐洲的其他線人。但當哥哥回國後,卻告訴他自己已被反恐機構盯上:「就算還沒有去過敘利亞,你都已經算是ISIS戰士。」他只能硬著頭皮,參加11月11日的行前聚會,並在哥哥與童年好友們的要求下,穿上炸彈背心,準備在巴黎18區的鬧區咖啡廳裡對平民發動自爆──在巴黎恐攻發生前的72小時,薩拉.阿布都薩蘭才從自己親生哥哥的口中確認自己即將參加恐怖攻擊。

「我送走了其他3名即將在法蘭西體育場自爆的夥伴,一人開著車來到了巴黎第18區。我進入了那家咖啡廳,點了一杯飲料。我不記得我點了什麼,我只記得我一直在深呼吸,然後我看著身邊那些高聲笑鬧的男男女女,沒有人知道幾分鐘後他們全將死在這裡。」阿布都薩蘭說:

「我坐下來,喝了一口飲料,我看著隔壁桌的人──好多年輕人,非常年輕的孩子,他們都在跳舞、在大笑──於是,我對自己說『我不想按下自爆按鈕』,然後我放棄了⋯⋯,我不是不敢死,我只是不想殺掉眼前的這些人。」

放棄自爆之後,阿布都薩蘭拆掉了炸藥引信,並把自爆背心丟在了巴黎郊區的小路旁。但同一時間,哥哥易卜拉欣卻在伏爾泰大街的咖啡館裡引爆了自殺炸彈,ISIS的同伴更無法接受本該自爆身亡的薩拉「活著回來」。於是,他只能背著兩個世界的罪惡感,默默地躲回莫倫貝克(Molenbeek)的老家社區。

阿布都薩蘭的法庭證詞,是2015年至今,唯一一份解釋「巴黎恐攻第10號恐怖分子」的行動紀錄。儘管許多質疑者認為阿布都薩蘭的當庭陳述仍然避重就輕,不排除是操弄輿論、或者涉嫌為自己脫罪減刑;但阿布都薩蘭本人卻一直強調自己早就知道「法國與西方的反恐制度一定不會放過我」,因此早已對於活著出獄一事不抱持一絲期待。

但阿布都薩蘭的庭上發言,是真實的嗎?

以《家.國.安全》記錄的調查過程為對照,阿布都薩蘭的形象,偶爾會與其他前恐怖分子的形象與和解倡議者的說法重疊,在此他並不像是嗜血的魔鬼,而更像是不知道自己人生為什麼會一路失控、一步錯就步步錯的「傻孩子」;但同一時間,阿布都薩蘭主動參與了一場恐攻屠殺,無差別殺害了130名隨機平民的瘋狂暴行,卻遠遠不是一句「傻孩子」或「走歪路」就能放過的滔天罪孽。

這正也是鮑爾不斷透過矛盾而極具衝突性的故事,試圖在《家.國.安全》傳達的關鍵:不要輕易地擁抱單方面的主張,但也不要放任自己接受局部的真相。因為製造或消滅怪物的偏差認知,都會製造一種安全而肯定的假象。「但這種安全感是有代價的,」鮑爾說,我們會因而錯失了深入理解邪惡獸性的起源,並因此失去預警察覺它們潛伏所在的機會。

巴黎大審的判決結果,最終認定參與11月13日攻擊、導致130人被恐攻殺害,但自己卻放棄自爆而沒有直接殺死任何一人的阿布都薩蘭「有罪」,他被判處無期徒刑,終身監禁不得假釋減刑。而被告也決定放棄上訴,接受了無期徒刑的罪刑。

根據法庭紀錄,在2022年4月15日的被告答辯時,這名放棄自爆的恐怖分子,緊張而畏縮地講了一段話:

「先知穆罕默德說:『適度地恨著你的敵人,因為也許有一天,他會成為你的朋友。』我想請大家也適度地恨我,我真的希望能與你們道歉⋯⋯我知道我們彼此的仇恨難解、也不奢求有化敵為友的一天,我知道你們不會接受我,但我還是請求你們的原諒。」

「 所以你想以什麼樣的故事,被這個世界記住?」一位檢方律師在最後辯論中,如此質問著阿布都薩蘭。這名活下來的恐怖分子如此回答:「我不想被記得,我只求能被這個世界永久遺忘。」

(本文由麥田出版提供,內文小標經《報導者》編輯改寫。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。