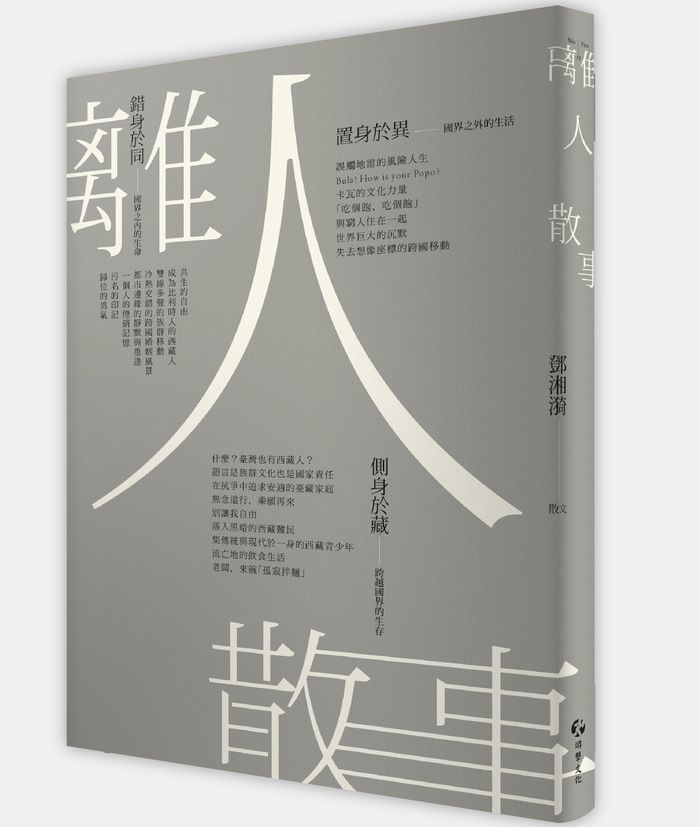

精選書摘

本文為《離人散事》部分章節書摘,經游擊文化授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

這是一部流離之書,承載著銘刻在作者身上的記憶故事。鄧湘漪的觀看、思索及寫作,來自於她流轉的多重角色及身分認同,諸如國際非政府組織成員、跨文化田野工作者、在島內離散的花蓮人。

作者以國界之外的生活所見所思為始,續而刻劃棲身邊緣的國界之內的生命,最終叩問跨越國界的生存如何可能。在劇烈的國際情勢變化下,橫跨世界的流亡遷徙潮再起;我們每一個人身心的追尋,也許都會踏入「既不是這裡,也不是那裡」、「既非起點,亦非終點」的移動處境裡。

人類學家安娜.秦(Anna Lowenhaupt Tsing)的著作《末日松茸:資本主義廢墟世界中的生活可能》已出版華文翻譯本。內容聚焦於物種、生態、市場、勞動力之間的思辨寫作,屢屢獲得人類學領域的各種獎項。除此之外,這部人類學作品的熱門曝光話題,是台灣出版社創下了學術書籍翻譯速度飛快的紀錄,在外文版與華文版動輒相隔十來年的學術作品譯著中,安娜.秦出版《末日松茸》3年內,華文世界便有幸拜讀,足以見得這本民族誌著作的魅力。這本書以文化色彩豐富的「松茸」為要角,描寫環繞著松茸的交易世界,包括美國奧勒岡州廣袤森林裡追求自由的採集者、對松茸帶著情感的買家、冷面挑選並裝箱運輸的倉儲工、日本社會裡視松茸為社會關係和地位展現的消費市場,以及全球科學家的物種世界。作為一個人類學訓練背景的讀者,書中那些關於商品交換的文化意義固然令人欣喜,然而更令我喜愛的是松茸交易世界裡的第一線採集者──來自於東南亞各國、瑤族、苗族的難民與移民。

安娜.秦與落腳在美國奧勒岡州的松茸採集者接觸,他們的身分多為亞洲難民、美洲原住民、無正式身分的拉丁裔人和行動不便的白種退伍軍人。其中,亞洲難民則為1970年代因東南亞內戰陸續移動到美國定居的柬埔寨人、寮國人或苗族、瑤族人。對比於那些有意識遠離城市生活、不願意在資本主義世界裡遭受不平等勞動條件箝制的西方白種人,亞洲難民採集松茸的入門,往往是因為美洲大陸生活環境的格格不入,非自願性的格格不入。

因為戰爭流離失所移動到美國的柬埔寨人、寮國人,透過各種難民保護條款取得美國居留權後,理想上在美國境內城市安身立命,而我們對於安居樂業的想像,是在移居城市裡獲得身心安頓和閒適,更近乎一種受到接納的情感歸宿。然而,東南亞難民落腳美國都市的過程,有人適應得好,但總也有移民一直追尋著心裡頭失落的缺角。進入奧勒岡森林裡從事松茸採集工作的東南亞難民,便是屬於後者。他們選擇一個更貼近身心自由的生活類型,在自然環境與母國較為接近,生活節奏與家鄉更形一致的森林裡,追求現代化城鎮中所缺乏的「自由」。

許多人都是帶著傷痛來到奧勒岡森林的。可能是叢林搏鬥的戰爭記憶、可能是逃亡路途的妻離子散、可能是家鄉崩解的無奈悔恨,這些印刻在難民身體上的創傷,偶而表現在森林裡的採集生活圈中。諸如他們會在美國奧勒岡森林裡打造一個寮國的、柬埔寨的鄉村生活場景,各國或各族難民依著叢林生活技藝而自動劃分出各自的領地;美國農業或森林管理部門為了更有效率的生存環境,與所有採集者召開會議時,難民們多數不現身,因為害怕這是政權抓人的伎倆;大規模機械式的森林開發或農產採收不利於松茸生長,但東南亞難民們過去在家鄉及戰爭期間的叢林經驗,讓參與者在森林裡不會迷路;一個苗族的採集者說,在奧勒岡森林裡健行會讓他想起寮國故鄉,而在美國異鄉一心想著採蘑菇,就能夠忘記戰場上的哀傷。

不只是美國奧勒岡的松茸採集者在森林裡追尋自由與家鄉記憶,南美洲法屬圭亞那(French Guiana)的寮國難民,同樣呈現著極為類似的生存處境。苗族人在越戰、東南亞內戰期間逃往泰國難民營躲避戰亂,之後受到聯合國安排遷移至歐美國家庇護。法國接納了一批來自於寮國的苗族人,在人道組織協助難民安頓之際,歐洲大陸的氣候類型一直是難民落腳地選擇的重要考量因素之一,最後,法國屬地圭亞那因為地形、氣候與東南亞國家相類似,最終成為該批寮國難民移居的地方。

2011年,我第一次踏進法屬圭亞那苗族人聚落,站在木頭和鐵皮搭建而成的戶外小吃店前時,有那麼5秒鐘,我以為自己身處在東南亞。我穿著夾腳拖鞋,踩踏在沙土上,耳邊傳來東南亞語言的流行音樂,橫樑上掛滿塑膠晶亮掛飾,餐廳矮木頭桌上,鋪著色彩鮮豔的塑膠桌巾,桌上立著的筷筒裡,放滿鋁製湯匙叉子,醬料盒裡是東南亞人喜好的生辣椒和酸醋,以及各色口味嗆鼻的調味料。這場景,完美呈現著東南亞風情,而這被寮國難民打造出來的家鄉生活況味,落點在南美洲大陸上。

拜訪當日碰上苗族人的傳統節日,無論年長或年輕女性皆身著傳統服裝扮亮麗,在廣場舞台前唱歌跳舞,未婚苗族女性藉此吸引懷著好感的同族青年,已婚媽媽們則盯著理想中的女婿們。南美洲的正月太陽炙熱,原本在北半球家鄉天涼氣清時節才過的傳統節日,來到南半球,披上標誌著族群圖像的頭冠、長裙和腰帶後,汗流浹背已是苗族人移居新城市後,傳統疊加上環境變異的新文化經驗。「延續傳統文化、活得像個苗族人」仍舊是難民們堅守的最後生存價值,於是,從北半球移動到南半球的文化表現,添加上了現代化的遮陽傘,女性們一手撐著陽傘,一手丟著或許在家鄉慣用藤球的螢光黃網球,伴隨著音樂將舞蹈與歌聲流轉於眾女人之間。

這場苗族生活傳統元素全然展現的文化現場周邊,充斥著以法語交談、歐元交易的市集,當我欣賞著苗族人極具對稱美感的刺繡作品,驚嘆於少數族群燦爛藝術的表現法時,身旁的法國人冷冷地說:

「他們不繳稅。」

是的,現代化國家之所以能夠運作,一方面在於政府對於人民的保護與照顧,另一方面則來自於公民與國家間的權利義務關係,繳稅是作為國家公民的義務之一。然而,來自於寮國的苗族難民,受到法國人道思潮的庇佑移往人身安全的土地生活,在異鄉打造幾近雷同的家鄉環境樣貌之時,仍然受到了國家現代性的箝制。作為一個沒有繳稅的公民、受到福利制度保障的居民,在現代化的版圖裡,隱隱透露出是一個對國家進步沒有貢獻的人。

是這樣先受戰爭之故而被家鄉拋棄,而後為了活著移居他鄉卻被國家賤斥的情緒,使得法屬圭亞那的苗族難民無論如何得堅守著這一塊仿若故土的文化展演空間;亦使得美國奧勒岡州森林裡的東南亞難民們,選擇了相對彈性、足以包容不進步的人的採集生活,而非進入現代城鎮計畫中的棋盤式生活空間之中。安娜.秦在《末日松茸》一書中道出了東南亞難民追尋美國自由的動力和條件,是一種具備公民身分的自由,在美國甚或西方社會賦予這些難民們自由氣息的政治環境之時,這個能夠給予「人身自由」的現代化國家,在社會意識上仍舊將之排除在外。或許我們能說,東南亞難民在政治條件中獲得「安身」的自由之時,是森林、松茸、市集、刺繡、傳統排舞滿足了「立命」的自由,一種看起來不受國家框架制度限制的自由。

松茸生長有個特性,必須與松樹共生,松樹愈是健康茂盛,松茸愈是肥美且香氣漫漫。全球市場要取得高品質的松茸,依賴的不是規格化的森林管理,而是在一定氣候、高度等自然環境中,樹與真菌間的共生關係。全球難民離開母國落腳異鄉,國界的劃分、公民權的責任義務、移居地現代化生活必須面對的各種律法規章,這些對移民來說顯得重要的新生活適應法則,或許都不是回應難民爭取自由的途徑,舊世界的文化記憶與新世界的生存方式是否能達成共生關係,或許是難民追求自由的終極意義和目標。

2016年女性影展放映了一部移民電影,名為《在星空之下》(Under the Starry Sky)。導演黛安娜.蓋伊(Dyana Gaye)於2013年拍攝完成約87分鐘之作品,電影內容主要描述塞內加爾移民穿梭在達卡(Dakar)與義大利杜林(Turin)兩個城市裡的移居圖像。

《在星空之下》由3條敘事路徑展開塞內加爾人的移動故事:年輕的蘇菲獨自離開塞內加爾,前往義大利杜林尋找出國打工的丈夫;美國紐約出生的塞內加爾青少年提耶諾,隨著遠離家鄉20年的母親(蘇菲的阿姨),首次返回達卡參加父親喪禮;以及不斷藉由跨國移動打工掙錢,再度自杜林遷移到紐約,最後成為遊民的阿貝杜萊(蘇菲的丈夫)。3位主角、3個城市、3種離散故事、3條生命敘事線構成了《在星空之下》這部電影,也帶出了跨國遷移所必然遭逢的文化衝撞和認同危機。

蘇菲與丈夫阿貝杜萊婚後不久,阿貝杜萊便離開塞內加爾前往義大利打工。年輕的蘇菲想念丈夫,不顧家人勸阻,決心循著丈夫信件上的住址,前去義大利杜林尋夫。初抵義大利的蘇菲,在語言不通、不知新城市街道方向的茫然中,透過為數眾多的陌生人熱情指引,總算站在手持信封上的住址跟前。然而,這個讓蘇菲以為能夠與丈夫團聚的宅子內,不但尋不著丈夫身影,宅內還多了不認識的女性友人。

蘇菲是電影敘事的主線,影像不斷呈現蘇菲初抵新國度的慌張與不解,諸如剛下飛機的蘇菲,身上仍舊帶著濃厚的非洲味道──衣著、眼神、語言、行囊等,走在路上想與人攀談問路,卻總感受到義大利人的敵意戒備;住進丈夫未遠行前的房子裡,來自家鄉的陌生女性室友,不斷地輕笑蘇菲的傳統女性價值,並以移居西方世界後學習而來的兩性平權觀點與蘇菲爭辯;蘇菲決定留在杜林,透過義大利移民官員輔導就業,進入大學裡的餐飲機構打工,認識同樣為移工的俄羅斯男子,彼此在移居的新城市裡,接受新文化刺激而相互扶持,並且為了隻身留在西方而努力奮鬥著。

提耶諾則是在紐約出生的塞內加爾裔美國人,成長過程從未親臨非洲土地,母親也甚少提及家鄉,直到分隔兩地的父親過世,提耶諾為了奔喪才首次踏上黑色大陸。這位美國青年,在達卡家鄉造成了一場青少年間的轟動,舉手投足、語言表達、對紐約生活環境的描述等,皆在達卡高中校園分享課堂上醞釀一股欽羨西方世界的氣氛。提耶諾的表妹驕傲興奮地帶著他在達卡家鄉村落街道上遊蕩,不斷地以燦爛高分貝的口吻,向村子裡對提耶諾投以陌生眼光的鄰居們說:「這是我表哥,他從紐約回來。」彷彿提耶諾是一枚閃亮的胸前勳章,時刻提醒著未曾出過國的塞內加爾鄰人們,家族觸及西方經驗的榮光。而當提耶諾的媽媽在塞內加爾家族系統裡,與久未蒙面的親族長輩閒談,談話中的人生規劃與發言方式並不依照非洲在地回應個人行動的傳統形式時,分量重的長輩心寒地說:

「美國偷走了她的靈魂。」

阿貝杜萊作為典型塞內加爾男人,為了生計想方設法到歐洲打工,賺錢寄回家鄉支撐家庭經濟生活。在打工城市義大利杜林認識了來自塞內加爾的朋友,相約一起到紐約打拼。阿貝杜萊見證了一場移民在異鄉生存,不得不回應的親屬網絡連結──受到非親人的協助,卻遭遇親友欺騙。為了躲避親友間緊密地控制,諸如因財務糾紛而引起的恐嚇或傷害行為,即使自身已在陌生人的幫助下,緩緩建立起異鄉生活的基礎,仍然必須放棄一切辛苦累積的生活資源,甚或精神上、情緒上的安穩狀態。於是,阿貝杜萊偷了雜貨店老闆──那個當初收留並鼓勵自己重建生活的陌生人──收銀機裡的錢,再度遠走他方,最終成為紐約街頭遊民。

《在星空之下》描繪的3個故事,道出了跨國移民離開家鄉後的離散情緒,總是為了追求更美好的生活,遠離熟悉的環境抵達異鄉,異都生存不易,跨國移民者也總要在有限的生活條件中,不斷地調整自身與異國城市共存的節奏,儘管,有可能這個節奏並不必然最後成為和諧的協奏曲。

這部電影,畫龍點睛地談了幾個移民離散的衝撞,諸如在西方社會生活的新移民與家鄉貧困窘境間的經濟差異;受到移民社會蘊染而改變了族群既有生活文化習慣,帶著文化慣習轉變而返鄉的移民者,對於家鄉埋藏在既定文化邏輯裡的人情義理提出質疑;移居城市裡糾結的人際網絡,同族群、同家鄉的新移民受到親族網絡的支持,同時也必須面對綿密的人情網絡所帶來的壓力和難堪;跨國移動不只是流轉於有色人種移居西方世界,白人世界的政經條件與社會階層,同樣成為全球移動的參與者。跨國移民的家鄉與異鄉界線甚為模糊,居間帶出的人生難題是雙重的,一方面得面對家鄉傳統消散,二方面則想積極快速受到新世界的接納,二者之間,往往撼動著移民者的各種認同,包括國籍的、族群的、文化的、生存模式與價值的認同。

西藏人的移動歷程,時刻貼合著《在星空之下》的場景。西藏族群離開高原家鄉,多在冬季惡劣的氣候條件中跋山涉水、暗夜奔走,為的是躲避中印邊界上的關防警察。忍受數月飢寒終抵尼泊爾、印度、甚而西方世界,拋棄一切遠行的目的,則可能源於非常個人的學習動機,想看看西藏牧區之外的大千世界;也可能冀求有生之年見著宗教領袖達賴喇嘛一面,圓滿生活中文化實踐的象徵性意義;更有可能是因為既有族群生活形式受到壓抑,以至於得朝異鄉走,在異地建立一個呼吸相對自由且貼近於西藏文化的生存空間。然而,這個遠遊以及連帶的難民身分,讓西藏族群離開了文化禁錮之地,卻也落入了另一個生存保障受到威脅的境地,自此得要面臨在暫居地行動受限;生命財產必須與異文化、異族群協商;家族形式因為移動而碎裂;異地重新建構的文化系統與情感網絡,往往也遭遇難民身分帶來的不安全感回擊。

藏人為了追求更美好的生活,在緊密的異鄉流亡社群裡,發展出為了生存而不得不的互動法則,受到社群保護,同時也參與了社群日常的奸險狡詐。不同年代的移動者,有著差異性極大的經濟資本,條件弱者無不為了掙更多的錢、穩定家庭經濟生活、子女生涯發展、改善生活條件與環境等,而選擇跳機西方這條相對風險高的生存道路。其中,有點諷刺的是,流亡歲月裡能不能有「跳機西方」的選項,仍舊取決於個人經濟資本的優勢與否,以及是否具備如「政治受難者」這樣的文化資本,以符合西方國家為接納西藏難民而立的法條規章。跨國遷移的離散生命,包覆著眾多可能與不可能的條件,而那些「不可能」則更加戲劇性地烘托出移居他方神話式的生存經驗,使得不可能離開的人,永遠帶著羨慕眼光冀望著自己也能遠行。

對應於未能返鄉的西藏難民,20世紀末於南海海上與國界山區之間漂移的東南亞難民,則呈顯了另一個關於難民漂流的故事情節。1980年代東南亞內戰煙硝未平,流離失所的難民們湧入泰國邊境尋求暫時的安歇與保護,泰國土地上建立起柬埔寨、越南、寮國、緬甸難民營區,離開家鄉母國的人群們,在異地重整生活,延續受戰事波及而殘存或破損的人際、家庭和社會關係。1990年代末,當東南亞政局稍事穩定,國際間支持難民返鄉的呼聲揚起,「回家」成了亞洲在90年代後期最令人振奮的字眼。

隨著20世紀末東南亞難民營相繼關閉,難民們在泰國暫求安頓的過渡性時空,以及受規範的生活形式也走入歷史,取而代之的,是回鄉重新建立分割20年餘的家園。我們以為,東南亞人民的漂流自此終結,然而,面對新自由主義以及區域發展不均的影響,21世紀顯然成為東南亞勞動力境外輸出的蓬勃年代,東南亞移工在全世界為打工國度的家庭、經濟貢獻勞力的同時,移工們也一併將自己推入了異鄉城市裡頭,這暫時棲身之地,儘管看似有諸多政策法令上的保障,終究,律法的貫徹仍有疏漏,而移工們的文化情感歸依,則懸盪在遙遠的家鄉。

法國人類學家馬克.歐傑(Marc Augé)曾以真空、抽離的概念描繪國際機場的候機室。因各種理由離開落腳地遠行,通過層層關卡站立於關口前,海關在旅人證件上「咚」地一聲,烙印下離境的戳記,伸手取回證件、道聲感謝、提步踏出海關界限的那一刻起,直到旅人抵達下一個落腳地,再一次經由海關註記入境戳章的這段時間,在空間形式上,旅人的身體狀態不屬於任何一個穩固地方──既已離開一國國境,卻又尚未抵達另一國界之內。這份身體感因為移動所造就的懸置處境,使得旅人在候機室裡,對於地方的感知產生了微妙變化,「既不是這裡,也不是那裡」、「既非起點,亦非終點」。全球難民/移民的遷移,無論在身體還是精神層次,都處在這般晦澀的情境之中。

西藏族群、東南亞難民、移工;甚或歐洲現下正引起波濤的難民潮、美國移民政策受到總統選舉而正在撕裂內部和諧,這個世界不但在環境上面臨著氣候異常所帶來的天然災害,更因為政經、文化、宗教或族群的衝擊而擔負著人為創傷,這些因著移動而帶來的身心變化,為全球離散生命添注了些許惆悵,諸眾難民,或搖擺於家鄉、異鄉間的移民,正等在「什麼也不是的候機室」裡期盼回鄉。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。