1925年底,32歲的醫生賴和發表第一首新詩〈覺悟的犧牲〉,隔月又推出白話小說〈鬥鬧熱〉,自此投入台灣新文學創作。當時他不會知道,後來會被譽為台灣新文學之父,甚至有一顆小行星以其命名;更不會知道,在下一個世紀,有群年輕人成立「鬥鬧熱走唱隊」,將他的文字譜成旋律,唱出他的故事。

2005年,《河──賴和音樂專輯》問世;20年後,當年的憤青步入中年,團隊擴展為6人,再發新作《自由花》。上個月,他們回到最初演出的女巫店,那些經歷的歲月讓他們重新看見:那個寫詩說故事的賴和,不只是歷史上的名人,更是一個平凡而真實的人。

鬥鬧熱走唱隊的《自由花》裡有一首曲目是〈現代生活的片影〉。樂團裡的6人各有專職、分居不同縣市,錄製這首歌曲時,他們在台東成功的海邊。距離專輯結案時間剩不到一週了,該是非常緊迫的時刻吧?但在外景錄製的音樂裡,還聽得見陣陣蟬鳴。吉他手、外科醫生呂長運出聲:「這樣會錄到海浪的聲音,對不對?」鬥鬧熱團長、成功大學不分系學程副教授吳易叡回應:「對啊,很好聽,還有水雞。」

〈現代生活的片影〉改編自賴和兩首新詩,歌詞裡一句「咱生來就是自由的人」,在輕快曲調裡吐露著無奈與期望。詩作背景是1930年代日治時期的台灣,賴和在忙碌的、被工作和責任捆綁的日常裡,思考著生活的意義。作詞人之一是黃懷蒂,她是法律顧問、醫院人體試驗倫理委員會(IRB)的審查委員,是兩個孩子的媽媽,也是賴和的外曾孫女。對她來說,〈現代生活的片影〉是一首鼓勵自己的歌,紀念平凡日子裡的不平凡。

去年(2024)是賴和130歲冥誕,鬥鬧熱走唱隊久違地發表第二張專輯《自由花》,再以賴和文本入歌,從1912年的漢詩〈旅伴〉、第一篇散文〈無題〉,以及最後一篇小說〈一個同志的批信〉,那也是賴和唯一發表過的以台灣話(Tâi-uân-uē)為書寫基礎的台灣話文小說。專輯裡還有一曲讓人印象深刻的〈自由花〉,沒有音樂襯底,只有人聲吟誦著:

「自由花蕊正萌芽,風要扶持日要遮,好共西方平等樹,放開廿紀大光華。」

那微微顫抖的吟誦來自賴和么女賴彩芷。錄音的小女兒,已來到比父親年長許多的年紀,年近90的賴彩芷吟誦著父親26歲時寫下的漢詩,像是一代傳承過一代。〈自由花〉裡猶然帶著新象,表達當時知識分子歡欣迎接自由思潮湧向台灣,以及期待台灣人共同打造新社會的心情。這也不是鬥鬧熱第一次在專輯裡加入人聲,20年前,賴和次子賴洝、長孫賴悅顏都曾在專輯裡獻聲。

鬥鬧熱走唱隊第一次發片時,夥伴們平均26歲,包括當時還是住院醫生的呂長運與吳易叡,以及分別就讀成功大學與清華大學台灣文學研究所的碩士生陳南宏和呂美親,4人以「鬥鬧熱走唱隊」組隊發片。這群音樂素人挑出10則賴和作品,土法煉鋼發行《河──賴和文學音樂專輯》,自己譜曲寫詞,窩在音樂友人吳志寧的錄音室錄音,專輯封面還是吳易叡的雙胞胎哥哥吳易澄設計的。

當時的他們年輕也熱血,在台灣文學尚少被熱烈公開討論的1990年代裡,他們在賴和作品裡讀到頻率相近的震動,也在新台語歌運動裡獲得能量。看著聽著朱約信等人製作《楊逵:鵝媽媽出嫁》,原來,台灣文學能如此動聽,台灣作家也能是音樂專輯的主角。為了籌措發片資金,他們帶著MD和錄音帶四處拜訪文壇與醫界前輩,邊走邊籌錢,哪裡有機會就往哪裡唱。

這一唱,就是20年。《河》當年沒有登上流行歌曲榜,卻成為國內大學圖書館的館藏,許多中學教師也將其列為國文科教材。彼時發片後,成員分飛,有人成為醫生、有人出國留學,有人往影視發展。但他們還是繼續唱,在國內唱、也在海外唱,哪裏有誰、就誰去唱,把賴和文學傳唱到美國、英國、德國、新加坡、香港⋯⋯。

這一次,他們再以賴和文學入歌。相較於第一張專輯,《自由花》少了一點悲壯,多了一點輕快。彼時,年輕的他們看賴和是偉人,希望歌頌賴和與紀念賴和做過的事。最初的專輯命名為《河》,除了呼應賴和本名「賴癸河」,主題曲〈河〉亦改編自賴和的〈獄中日記〉,他曾因參與台灣文化協會活動被捕入獄,寫出受迫青年在獄中的苦悶,象徵被殖民時期的台灣文脈歷史。

時間忽忽過去了,文青也步入中年,此刻再讀賴和,他們讀到更多生而為「人」的賴和,而不是生而為「偉人」的賴和。

「我們想的是,如果我們是賴和、是他的小說裡那個人,會怎麼想?會怎麼做?會後悔嗎?」

貝斯手、影視編劇暨製作人陳南宏說:「快20年來,我們自己有變化,我們看賴和的方式也一定有變化,這個變化也就是專輯的變化。」

第一張專輯裡引用的賴和文本多是被視為經典的作品,好比〈一桿秤仔〉、〈南國哀歌〉、〈獄中日記〉等。以重量級文本入歌,音樂表現方式也顯得悲壯,雖然有描述自由戀愛的〈相思〉或〈相思歌〉,也有振奮人心的〈前進〉與熱鬧的合唱曲〈浪漫外紀〉,但整張專輯仍難免沉重,充滿時代精神。《自由花》就明顯「鬆」了一點,夥伴們分別挑選有感覺的文本寫歌,利用合宿時間討論創作,耗時兩年完成專輯。

擔任樂團筆手的呂美親是台灣師範大學台灣語文學系副教授,坊間許多台語文作品,從出版到音樂,經常可見她擔綱監修專業的角色。呂美親多年來專注研究並教授日治時期的台灣文學,在她眼中,賴和書寫農民、菜販與婦女,批判警察、士紳與官吏,控訴壓榨、剝削與政治迫害,人生曾二度入獄,但賴和還是一個「人」,一個普通的人。

在1925年,賴和以白話文發表第一篇散文〈無題〉,描繪一對自由戀愛的男女,因時代與社會氛圍而無法走到一起。原作中男孩內斂而怯懦,女孩最終只能嫁作他人妻。吳易叡將這篇作品改編為對唱曲〈熱天〉,讓賴和呈現出一個面對愛情與現實兩難的平凡人樣貌。

《自由花》共有12首曲目,其中有2首皆名〈戥花〉,填詞人之一都是呂美親,取材自賴和發表的最後一篇全台語小說〈一个同志的批信〉。戥花是秤仔上的刻度,文本背景是1935年,隱喻了理想主義者們受到鎮壓後的不同立場,有如站在「戥花」上的不同位置。賴和以小說記錄獄中同志的來信,和收信者不知如何回信、無法幫助對方的無力感,像是一場最苦悶的獨白。

鬥鬧熱走唱隊為〈戥花〉做了兩種版本,「柔情同志版」讓思想與理念曾經一致的同志、但走上不同實踐之路的兩人對話,同時也賦予「同志」在當代裡另個重要的性別意義;「搖滾嘻哈版」則突破時空,邀請嘻哈歌手張睿銓加入創作,在歌曲裡以台語RAP代替收信者回信給獄中同志。以一封遲來的回信,思考賴和當年所面對的掙扎與自我懷疑,呼應到當代仍要保持對未來的希望。

這個穿越時空回信的念頭,最初是呂美親學生的點子。她原本讀嘉義農專、插大東海大學中國文學系,清大台文所畢業後赴日進修,直到回國任教。生活與教學盡可能全台文進行,說話用台語、寫Facebook用台語文,兩個孩子也能全台語對話。台語就是呂美親非常日常的日常。

呂美親記得,二二八事件60週年那年,她回到老家嘉義幫二二八基金會做田調,全台語的訪問,讓她開始真切感覺到語言的力量與歷史的重量。其中一個訪問對象告訴她,當年他在二二八事件時被抓去負責收屍,當時很多人被殺後曝屍街頭,負責收屍的年輕人還得自己挖洞,把一具又一具屍體抬進去。「我訪問他時,他大概70、80歲了,他說他一輩子都無法忘記一種聲音⋯⋯。」

在大學畢業前,呂美親已開始以台語寫詩,碩班做日治時期的台文研究在當時相當冷門。教書十多年了,一年一年過去,語言環境的土壤愈來愈薄,同樣的台語笑話,每年聽完會笑出來的學生愈來愈少,這也讓她感覺悲傷。

但教學仍是她覺得富有的路。「有個學生大一進來時,一句台語都不想說。但大四時,他來選修賴和,討論文本時,他開口講台語了。」去年,那個學生碩一了,要開始寫論文時,他對呂美親說:「我想研究賴和,我想試著用台語寫我的論文。」眼前的呂美親說起這件事時,眼神閃閃亮亮的。

對呂美親來說,原本可能是孤獨的一條路上,珍貴的還有鬥鬧熱走唱隊的夥伴。她們相識於賴和基金會的文學營,有人舉辦營隊、有人參與營隊,也有人是營隊志工,但牽起他們的都是賴和。

去年是賴和130歲的冥誕,《自由花》發片後的首場公開免票演出選在11月的臺灣新文化運動紀念館,場邊的迎賓桌備好歌詞本,12首曲目工整地印成雙面小冊。說是演唱,或許更是講唱。每首歌起唱前都要說上一大段話,說說對應的賴和文本與時空背景,聊聊歌詞意境與改編想法。說著說著,擔任筆手的呂美親也忍不住笑了出來:「咱這團若像傷(siunn)愛上課矣。」

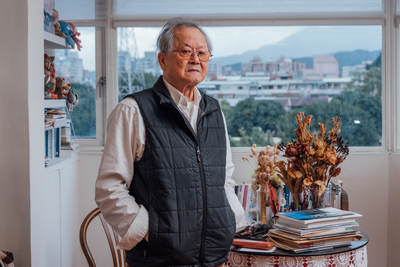

還真的沒有哪個團比鬥鬧熱更適合開課。團員裡有大學教授吳易叡和呂美親、外科醫生呂長運、金鐘編劇陳南宏、研究倫理的黃懷蒂,還有科學專案教師張潔晰。他們的專輯歌詞本足足有70頁、厚達1公分,以華文、台文、英文與日文4種語系撰寫歌曲介紹。這是當論文做嗎?吳易叡打趣:「就忘了申請ISBN,不然還可以當書賣。」

如果鬥鬧熱走唱隊也是一張專輯,那A面第一首,或許就是呂長運的〈相思〉。

1997年,21歲的呂長運忙碌極了,他既是醫學院的學生,也是專研台灣文化的北醫河洛社社長。那年,他以賴和的〈相思〉譜曲,在社團成果發表會上演出,這首歌曲不斷被傳唱,成為賴和文學營的必備曲。呂長運與賴和同鄉,但直到就讀彰化中學時,他才從英文老師呂興忠那聽到「賴和」這個名,發現賴和作品裡許多場景都落在家鄉彰化,這讓他感到意外:「為什麼從小都沒有人說過這些故事,彷彿那一段過去不存在?」

衝擊他的還有風起雲湧的民主進程。台灣首次總統直選在1996年,彼時他剛滿20歲,青春勃發在民主浪尖上,那也是本土意識崛起之時,過去那些被禁止的日治時期的歷史書寫,一個一個漸漸浮上水面,文字裡頭的能量讓呂長運感到震動。但伴隨而來的是虧欠與愧疚感,他不明白,「那些曾經在這片土地上奮鬥的人們,為什麼我一個都不認識?」

呂長運對文學和音樂有強烈的渴望,但他同時也是個外科醫生。2005年與夥伴們共組鬥鬧熱走唱隊發片時,他非常低調用了別名擄姘(Lupin),呂長運坦言,當年還是菜鳥醫師的他整天忙得團團轉,急著想要在醫學領域受到肯定,喜歡音樂又要避免讓人知道他同時在搞音樂。。

現在的呂長運很自在了,他是醫生也是音樂人,在音樂創作裡看見自己的變化。他談起新專輯裡的〈豐作〉,小說背景在二林事件之後,描寫當年蔗農被政府壓迫的心酸,甚至沒有辦法意識到自己被剝削。雖然談的是沉重的議題,但賴和寫作手法詼諧,好笑諷刺但又有點悲傷。於是,呂長運寫〈豐作〉時亦如是思考,以幽默的歌詞搭上輕快的曲調,帶出無奈但又只能笑看世事的氛圍。

專輯裡亦有多首輕鬆詼諧但又有深意的歌曲,創作〈阿四〉和〈蛇先生〉的陳南宏笑說,創作時最期待聽眾能感受到歌曲裡的主角、他們的觀點與心聲,進而想回頭閱讀文本。

「我們到這個歲數已經不太一樣了,雖然沒有那時的熱情,但仍然在想,有什麼方法讓社會更好?有什麼方法會讓世界更漂亮?」

陳南宏目前活躍於影視製作,曾以客語劇集《女孩上場》獲頒金鐘編劇,擔任製作人的《唱歌給你聽》去年也奪多項金鐘。他高中時曾是數理資優生、大學主修的是化學系,碩班才進入心之所向的台文所。在彰化農家出生長大,陳南宏的台灣文學啟蒙也是彰中英語老師呂興忠。英文老師在眼前談起台灣的被殖民歷史,讓他感受到殖民農業時期與農家生命經驗的共振。

賴和文字並不好讀,夾雜著日文、漢文與台語的轉換與思考,雖然語言性不易親近,但中學時的陳南宏還是讀進了賴和的故事裡。他讀到小說裡的自我調侃,「好比被壓迫的人民犧牲一點東西去換取至少能活著,但到了非常不滿時,還是會起身反抗,不會是永遠的弱者。」就這樣,他一頭栽進賴和文學裡,也知道有個學長呂長運寫過一首很好聽的〈相思〉,後來又在文學營裡認識吳易叡、呂美親。

當年發完首張專輯後,夥伴們各自回到專業領域上,吳易叡與呂美親出國讀書,陳南宏進入影視編劇,呂長運繼續外科醫生的生活。但他們仍唱著賴和,國內或海外,兩個人唱、三個人也唱,偶爾上場代打的還有後來加入樂團的黃懷蒂。對她來說,鬥鬧熱走唱隊不僅僅是一個樂團,是她有革命情感的第二個家,超越朋友與戀人的奇妙存在。

黃懷蒂在彰化出生,兒時曾住過賴和當年看診的醫生館。在賴和醫館拆除前,住在那的是賴和次子賴洝,也是她的外公。黃懷蒂曾在外公的藏書裡鑽來鑽去,幼小的她還看不懂文字,那些書便是她與外曾祖父最初的接觸。後來,賴和的〈一桿秤仔〉開始出現在國中課本裡,那也讓她驕傲。高中時,國文老師知道她是賴和後代,對她期待甚高,「老師跟我說,妳不能人家問妳賴和,妳卻答不出來。」

彼時,她不過是個高中女孩,感覺到更多的是壓力。高中三年避開台灣文學相關社團,三年都是合唱團。直到有一天,她遇到一群人,包括合唱團大學長吳易叡,「他們在唱賴和的歌,來家裡錄賴洝阿公的聲音。我很愛唱歌啊,我突然覺得好像能為賴和做一點點事情。」然後,她就加入了,也就沒再離開了,一年唱過一年。

黃懷蒂的專業領域是「研究倫理」。在醫療技術的人體試驗冷冰冰研究數據背後,她負責確保活生生的、被視為受試者的權益,與賴和的作家與醫者精神有奇妙連結,「外曾祖父的目光與關心始終在人的身上。」

她坦言內心曾經有過巨大的問號,覺得自己不了解賴和,因此到台師大旁聽呂美親的課,為自己補修家族與文學學分,才漸漸解開過去很多疑問,好比賴和的行文用語、文藏議題的方式。「賴和的東西通常要有一些人生經歷,才能夠找連結,也才能夠懂他在糾結或在思考什麼。」

來到奔四的年紀,她似乎有些看懂了是人夫也是人父的賴和。在《自由花》裡,黃懷蒂寫了〈囡仔的可愛〉,這首曲目改編自賴和的詩,描述自己不求孩子光宗耀祖,只愛著孩子的可愛。讀到它時,黃懷蒂很感動:

「那麼早以前,他就知道『你的孩子不是你的孩子』,我們可以付出愛,但不該強加期待。我覺得好安慰,這是我的阿祖耶!我好像不用把自己塞到什麼期待裡,就做我自己,不管怎麼樣,他都會說我可愛的。」

如今黃懷蒂也有孩子了,在〈囡仔的可愛〉裡,她將賴和轉化為天上的星星,陪伴看顧著孩子成長。奇妙的是,去年初才寫完歌,國際天文學聯合會(IAU)也宣布,將編號597966的小行星命名為「賴和(Lai He)」。

如果說黃懷蒂在鬥鬧熱找到另一個家,那張潔晰則是因著鬥鬧熱而決定回家。張潔晰是鬥鬧熱最年輕的團員,31歲,形容自己是恆春半島出生、喝海風長大的野孩子。她熱愛歌唱與音樂,也曾負笈北上在影視領域工作。陳南宏製作改編賴和故事的《日據時代的十種生存法則》時,希望尋找一個女聲唱片尾曲,當時張潔晰就從配唱片尾曲、偶爾代打到加入鬥鬧熱。

張潔晰覺得在團裡,自己像個么妹被照顧著。「我在鄉下長大,同輩的家庭大部分比較傳統壓抑,不知道怎麼表達愛。但鬥鬧熱的團員有愛、有照顧人的能力,在行動與相處的氛圍中能感覺到。」後來正式成為鬥鬧熱的一員。

讀賴和、唱賴和,她甚至成為中正大學台灣文學與創意應用研究所的學生,每週往嘉義跑。搬回恆春也像是再次落地,張潔晰開始研究恆春文學,才發現恆春的族群和文學歷史非常豐富,而她過去卻不太了解,鬥鬧熱讓她看到文學立體的樣子,開始想探索自己成長的土地。

另一個回家的人是吳易叡。2025年8月9日,鬥鬧熱走唱隊回到20年前曾開唱過的女巫店。小小的演出場地擠進111人,來到安可曲時,他們唱了〈歸家〉,改編自賴和同名小說。小說裡的主角帶著忐忑不安的心情回到家鄉,面對與兒時記憶不同的故鄉,既期待又害怕受傷害。他們選了〈歸家〉作為安可曲,也以「鬥鬧熱走唱隊の帰家」作為主題。當年青澀的他們,曾經以為會放棄的,但又重新再聚。

讓一切在近20年後仍運轉起來的,是團員們口裡的「團長」吳易叡,現為成大不分系學位學程副教授,張潔晰形容他是發動機,總是電量飽滿地往前衝。他是團隊統籌,也對外協調溝通,在睽違多年的新專輯《自由花》製作時,他找來音樂製作人柯智豪、設計師方序中加入團隊,讓專輯從編曲到設計都充滿細節與驚喜。女巫店的重演之夜後,吳易叡在Facebook寫下:「20年前走出這裡,就是決定離開了。」

那年,吳易叡放棄醫學、放棄寫詩,出走海外深造。他形容自己曾是「被program(編程)」的樣版小孩,被期許成為醫生,但他心之所向更接近文史。他讀文學、寫詩也寫歌,讀醫科時翹課去聽講座,那場在台中誠品的陳芳明講座啟蒙了他。原來,是醫生也是作家的人,不只是課本的魯迅,台灣也有一個賴和。而且賴和過去的住所,就在距離他家約莫200公尺的地方,「他根本就在你旁邊。」

這讓吳易叡感到激動。那是2000年初,台灣經歷首次政黨輪替,社會正在劇烈變化。吳易叡和牙醫系同學組成「福爾摩沙社」,在台中大肚山下的地下電台主持節目。他們不賣藥,賣的是台灣文學,用台語朗讀作品、讀報給聽眾聽。那是電台還會被警察抄台的年代,節目主持人也用化名,他們被稱為「海湧廣播電台」,靠聽眾郵政劃撥捐款做節目。

熱血主持人小吳成為住院醫生吳醫師後,卻愈來愈不快樂,最後放棄醫學與詩,決定脫離「被編程的生活」,遠赴英國牛津大學。偶爾寫寫台語歌,是他的留學生生涯裡的救贖。離家愈遠,卻愈想家。他曾因為牛津校方網站把台灣天燈歸入中國文化框架,抗議要求正名,作為台灣學生會會長,在園遊會裡賣鹹酥雞和珍珠奶茶,把家鄉的滋味帶進國際園遊會。

「在國外愈久就會發現,別人愈不認識你,你要找到自己,就要更了解自己的文化。」

於是人在海外,哪裡有機會說台灣文學、唱賴和文學,他就去。有一次,德國海德堡大學被選為世界文學城市,有一個場次要用德國文學與台灣文學對話,賴和基金會邀請鬥鬧熱走唱隊去表演,吳易叡去了,就在一個博物館裡演出,彈的那架鋼琴還是音樂家舒曼(Robert Schumann)曾經彈過的鋼琴。

長年旅居海外,後在新加坡教書2年、香港教書7年,吳易叡記得自己初到香港時是2012年;2019年,再看著自己教過書講過課的學校,一個一個變成城市裡的戰場,短短幾年,見證著香港從公民社會高度自由到完全不自由。離家十多年了,家鄉在呼喚他。離開香港前的一個夜晚,他在宿舍裡彈琴,彈的是蕭泰然的〈遊子回鄉〉,邊彈邊掉淚。

「想到要回來時是很激動的,也跟自己說,回來還是一定要再做一些事情。」故鄉跟以前不太一樣了,有些事情也顯得新鮮。2021年返台後,吳易叡去手搖店買飲料,店員問:「你的糖和冰塊正常?」尚未學會說「半糖」的他吐出:「我⋯⋯欸,不正常。」超商店員問有沒有載具?他還要想上半天:「載具是哪兩個字?」從少年來到中年,從掙脫、流浪到歸家。當年發片後就出國,吳易叡也沒有想過,還能與夥伴有重聚發片的時刻。

20年過去,鬥鬧熱走唱隊依然不是主流樂壇的名字,但始終是那條牽動他們的線。

〈歸家〉是吳易叡與呂美親一起寫的詞。這條路上他們磕磕絆絆走到一起,忙碌的生活裡,鬥鬧熱的事務總是呂美親最優先想處理的:

「我覺得,自由花是一個有機化的工作。我們每一個人做的事就是小小的事,用不一樣的方式去把語言的土壤有機化,讓這個語言作為載體的文化重新活絡起來。我們年輕時做過這件事,已經很珍惜了,沒想到20年後還能延續,這是一件很幸福的事。對我來說,他們就是一個幸福的存在。」

陳南宏曾在呂美親的課堂上以〈賴和教我照鏡子〉為題聊賴和。陳南宏告訴學生,年少時視賴和為典範,看賴和以文學反抗殖民與自我反省,也反省自己是否能對不公義之事提出批判省思;再年長一點,他則意識到,賴和是先喜歡文學,才用文學去說想說的話,「對文學的愛要先大於社會實踐。」行至中年時,他思考的是社會實踐還能怎麼做,「又回到一個更個人的、感受的,更人性的方式去實踐。」

20年前,他們以《河》為題,唱出賴和文學裡的憂患與希望;20年後,經過時間與生活的磨礪,他們以《自由花》命名,唱出賴和文學裡的脆弱與美好。他們並肩走過青春與中年,他們是音樂人、是文學推廣者,更像是時代的見證人,透過賴和、透過音樂,把人生片段也編織成一首長歌。在他們的創作裡,文學不是課本上的歷史,音樂也不只是娛樂,它們可以是持續的對話,是對土地的凝視,也是對未來的祝福。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。