陳怡靜(特約記者)

寫字的人,新聞工作十餘年,曾任《鏡週刊》人物組、《中國時報》調查採訪室、《自由時報》、《蘋果日報》等媒體記者,擅長議題、人物、漫畫、文化、教育等領域新聞。目前為獨立撰稿人。

所有文章(24)

青春的熱血來到中年的理解──以賴和文學入歌的鬥鬧熱走唱隊

20年前,4名20來歲的青年將把「台灣文學之父」賴和的作品〈一桿秤仔〉等寫成曲,成為圖書館館藏與不少教師的國文科教材;20年後,他們成為在社會闖蕩的大學教授、金鐘編劇、外科醫師⋯⋯這次他們讀到更多生而為「普通人」的賴和。

【Boom.磅】劉文:在當代作為一個慾望與愛的個人

多數人認為「性」是極為私人的行為,但在現實中真是如此嗎?在情色資源觸手可得的當代,我們看待、談論性的方式,乃至於個人偏好的誕生,是不是被建構過的?劉文以「像個人那樣慾望與愛」,討論「性」其實與公眾息息相關。

【Boom.磅】林浩立:南島,是21世紀最繽紛迷人的「成為原住民」路徑

「若原民的身分在當今是一種政治性的建構,需要透過社會運動爭取、牽涉到加分補助等政策、要在憲法法庭上辯詰、在日常生活中不斷證實,那它的內涵到底是什麼?」林浩立拋出一連串問題,他以南島為脊椎,自身經歷與思考為骨肉,編織出一條如何思考當代原住民…

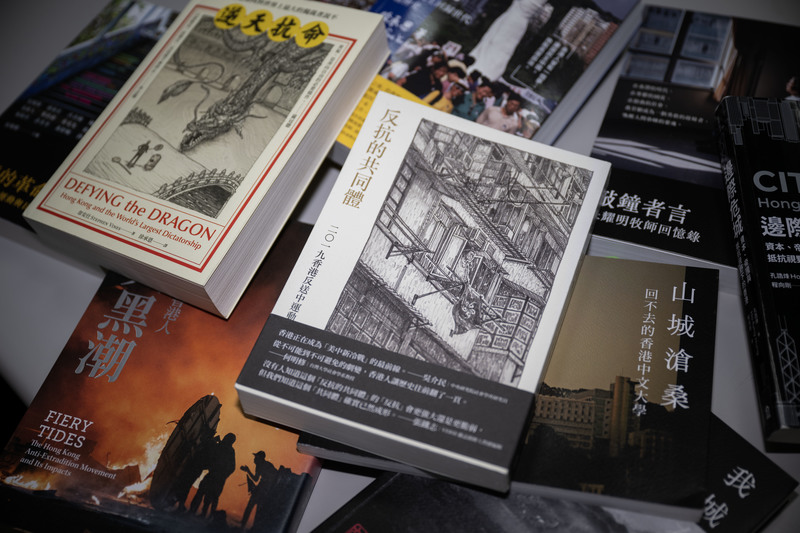

不只是離散書寫,台灣的「香港學」出版基地如何有機生長?

2024台北國際書展上,香港出版社與獨立書店再度會師,離散的文人和出版品帶來許多新能量。對台灣出版人和讀者來說,那場運動只是觸發點,真正認識香港的起點才開始。

從頭來過──散步、飲食、地方書,用我們的方式記得香港

香港看似在一個安靜、低迷的狀態,但本地出版與書寫正在變化,生活與飲食、公屋與建築、養雀與散步、社區與鄉郊,再微小的主題都在開出美麗的花朵。「如果從前是100,現在是30,那我們還有30呢,不是只有30。那不如就當作是從0開始吧。」

載入更多文章

看見改變

看見改變

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知

即時追蹤最新報導

開啟文章推播功能得到報導者第一手消息!

開啟通知