週六專欄【電影不欣賞】

《少年吔,安啦!》修復版在2022年7月8日正式上映,30年前看不清的朦朧晦暗,如今能以4K畫質清楚呈現;早已奠定經典地位的原聲帶,如今終得與影像結合重溫。作品出土,不只帶來影迷的熱切討論,演員、製作群亦紛紛道來30年前的回憶,而身為中心骨幹的導演,自然也不能缺席。

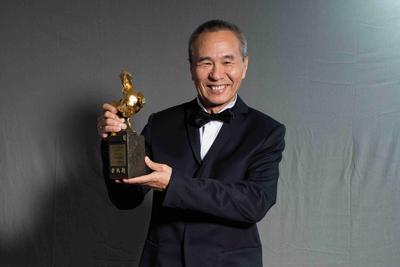

徐小明導演近年轉往學界任教,工作重心離開台灣,本次難得返台,我們把握機會,邀請導演與我們分享30年前關於這部電影的拍攝記憶。

徐小明出生於1955年,1981年畢業於世新大學電影製作系編導組,並擔任李行、張佩成、譚家明、侯孝賢等導演的副導演。

1992年完成第一部劇情長片《少年吔,安啦!》,獲選為當年坎城電影節導演雙週的閉幕影片,之後陸續完成《去年冬天》、《夏日午後》、《望鄉》等片。1998年起,擔任《侯孝賢畫像》製片人並監製《十七歲的單車》、《愛你愛我》、《藍色大門》等多部電影。

由徐小明執導、侯孝賢監製的《少年吔,安啦!》,被譽為「台灣黑幫電影神作」,劇情呈現台灣在經濟成長的背景之下,迅速增長的青少年暴力與用藥次文化。2022年7月8日,數位修復版上映,首週票房創下歷來數位修復電影在台上映紀錄,最後更以將近920萬作收。

蔡曉松(以下簡稱蔡):1992年首映的《少年吔,安啦!》,距今已經有30年,想先請導演分享,當時是在怎麼樣的創作環境下耕耘,創作上的主要意念又是什麼?

徐小明(以下簡稱徐):現在只能依靠回憶了,而回憶當中,有很多東西隨著後來自己對電影的認識愈來愈深,會跟最原始的意念有點不同。

我年輕的時候,電影在台灣還是一個非常外來的藝術形式,我們以前看過的電影也少,作者意識不強、敘事手法也較單一。直到我讀世新大學的時候,才慢慢接觸到一些不在這個範圍內的電影,但都還一知半解。我在1979年的夏天,進入電影產業,那時的台灣電影界,製片廠的生產規律有一種特定的氛圍,譬如劇本,要有一定的書寫格式,就是有表達上的慣性。劇本雖然不是憑空杜撰,但終究是在案頭上完成的。我曾經寫過幾個劇本,都是很傳統的敘事。

在接觸到《少年吔,安啦!》這個工作的時候,我已經離開電影界2、3年,離開這個慣性了。侯導(侯孝賢)與坤哥(張華坤)來找我聊這個案子,我分享故事給他們聽,講的大多是生活感悟,比較像是一個幫他們做劇本research(研究)的人,提供我的看法和感受給他們。其實,這部電影當時已經有一個其他導演撰寫的劇本。但(聊天)幾次之後,他們說,既然我對這個故事有這麼多的點子、有這麼多第一手的回饋,要不就由我來拍吧?原本我以為只是跟老朋友聊天,沒想到變成工作。

後來,我願意嘗試,把原本劇本中關於「兩個青少年」的故事留下,其他全部重寫。我在那個當下沒有去推敲,但現在認為,是《風櫃來的人》(侯孝賢,1983)曾經在我心中埋下一個種子,拓展開電影的可能性與我的想像力,而在那一刻產生作用。

坤哥的城市電影公司當時比較以年輕導演為主,侯導本人的作品反而不會在此拍攝。這間公司希望從年輕導演的眼睛展示世界,希望更有活力,也跟觀眾更貼近;於是,就慢慢產生出這個東西,一點一滴地,愈來愈具體。當然,有些東西不是一個自覺的過程,它是不自覺的反應,慢慢形成一個被感知到的體系,或者是型態。

蔡:在進入本片之前,可否請您先談談早期的電影工作經驗?

徐:在學生時期,我參與過陳耀圻老師《源》(1980)的拍攝工作,在片廠實習大約一個禮拜。當時陳耀圻導演底下幾個主要的副導演,都是我的學長。他在小坪頂有個複雜的景,需要大量人力,不可能全部請臨時工,所以找一些年輕的、學電影的學生來參與。其實我就是去打雜的,最長應該不到半個月,在那之後,我才開始從頭到尾參與整部電影的拍攝。

我在1979年入行後,從助手開始做起,第一部電影是李行導演的《龍的傳人》(1981),從1980年開始拍,後來還跟他拍攝了《又見春天》(1981)跟《細雨春風》(1984)。所以,侯導拍《風櫃來的人》的時候,我們已經很熟了,因為我們都在李行導演的大眾電影公司。李行導演拍戲非常文學性,讓我學到比較多的是如何做好一件事情,如何揚長避短,如何全力以赴。

李行導演做完《細雨春風》後,去美國休息一陣子,我就到張佩成導演那邊。因為曾經以助理導演的身分參與他的《血戰大二膽》(1982),我就以副導演的身分跟他一起做《小逃犯》(1984)。張佩成導演鏡頭調度非常好,他可以說是我在類型方面的師傅。因為這樣,有一段時間我特別迷戀類型的敘事方法。但再後來,我看到《風櫃來的人》,就又把這種理解給解放掉了。那時候我們在這樣的環境中工作,對電影的理解,不是對跟錯,只是看你怎麼選擇。

蔡:可否再請導演分享《風櫃來的人》如何影響您對電影理解的解放?《少年吔,安啦!》在敘事之外,也有許多精彩的視覺設計,其中不乏立體構圖與開放空間。請導演與我們談談在電影空間上的設計。

徐:我覺得這是摸索的過程,我們原本學的是一套固定的敘事邏輯,它的影像調度訓練也會是一種系統。在這種學習下,我們失去追問「影像的意義」的能力,敘事變得非常功能性。

我跟侯導像是師兄弟,在看過《風櫃來的人》之後,我有一次問他,他告訴我一段話,一下讓我醒過來:「如果一個鏡頭可以說清楚,就不要去學大家搞4、5個鏡頭的組合。」這段話打開我對空間的理解,為什麼要用這個場景,它一定有必然性。所以,我後來要求自己,每走進一個空間就要去想,怎麼用一個鏡頭就把空間建立起來,把人物出現在空間裡面的必然性建立起來。那個時候沒有什麼電影書可以看,我只是用這樣的「認識」去做。

當時在找景的時候,我自己有一台Contax T2(底片相機),我把我覺得重要的位置拍下來,大家就看我沖出來的照片開會。我會決定這個景要有幾個機位、演員運動的方向,但我不會去做調度。場景不只是「看」,還包括「聽」,有時候看到的東西有侷限,但聽到的東西會擴展我們的想像力。所以,我更在意「透視」:一個是它的延展性和想像,另一個就是它能創造出來,我們對於聲音的感受。

蔡:前段提到《少年吔,安啦!》由「兩個青少年」出發的故事主軸,請問當初接手本片後,如何設計這兩位主角在電影結構中的位置?

徐:原來的故事是以阿國(顏正國飾)開始的,但後來在策劃的時候,經旁人提醒太像《殘酷大街》(Mean Streets,1973),我原本沒看過,發現真的太像,於是就做修改,主要在降低有關廟堂的部分,因為《殘酷大街》裡頭有一些教堂的場景;其實,我們最早也想碰觸一些精神上的缺失,我自己相信我們都帶著一些心裡面的東西,在夜深人靜的時候會跟你對話,而一個人最危險的狀況,就是背離、放棄了這些東西。它不是自覺的,而是在潛意識裡的。

後來重寫,我就改從阿兜仔(譚至剛飾)開始。隨著故事進展,阿國和阿兜仔的角色位置會互換──阿國從被動變成主動,阿兜仔則從主動變成被動。阿國的角色剛開始並不是很外放,阿兜仔是他最好的朋友,外貌也特別帥,某方面來說是他的補充;但隨著阿兜仔遇到事情,阿國也會奮不顧身去幫助他,我們才慢慢看到阿國的家庭與一些處境。

蔡:在《少年吔,安啦!》中,陳松勇飾演的勇哥作為姊夫,與阿國之間也映照出一種非常傳統,卻又非常銳利的男性互動模式。阿國在整部電影裡都張牙舞爪,只在姊夫面前像是消了風的皮球。可否請您談談對於這兩位角色關係的看法?

徐:電影中大部分的人物關係,都來自我周遭,或是我自己成長的過程。你提到的角色關係,是我在我們的成長階段裡面,看到上一代跟下一代之間的相處方式。阿國這個角色的父母,在故事開始前幾年就去世了。他是家裡最小的孩子,而且是男孩子,中國人說,「不孝有三,無後為大。」在我們那個時代的傳統價值中,他就是這個家族的希望。

這個希望,並沒有隨著父母去世消亡,而是轉移到他的姊夫身上。姊夫是傳統中國男性,不能輕易流露出自己的情感,而會去隱忍,他要承擔父親的角色,相信身教勝於言教;但姊夫的工作又非常複雜,包含身為刑警、管理KTV,或是他跟朋友之間的關係。他是很無措的。

呈現這個人物,我盡可能地表現出那種獨特性,不需要花太多篇幅,就能在電影推進中,讓我意識到的問題被感受到,這是文本構成的重要區塊。從他跟顏正國的關係裡面,你可以感受到深厚的情感在背後支撐,卻也可以感受到那個粗暴,來自他工作上的慣性。

這部電影不是以情節為主,而是角色。我當時在想,這兩個青少年的氣質、生命際遇,在社會看來,好像自暴自棄;但骨子裡,其實是他們不知道怎麼去表達、不願意臣服於那種社會氛圍給予他們的命定,「我才15、16歲,你們卻已經把我給看透了。」這是內在的巨大衝突。這不能直接說,只能依靠感受。所以,我需要尋找方式去支撐我的表達。

蔡:接下來,能否與我們談談高捷飾演的捷哥,據說他的故事被裁減很多。請問當初為何設計這個較兩位主角年齡層更高的青年角色,是否也與您的生活經驗有所關聯?

徐:高捷的故事線,在結構上是輔助兩個少年。第一,我沒有這麼純粹,我對於採取一個極度單一觀點的敘事是沒有把握的,也很怕自己沉溺在一種所謂的「作者性」裡面;第二,那時候我對電影節沒有概念,只想讓年輕觀眾接受這部片。我當時的設想是,譚至剛跟顏正國的生活側面,是觀眾看不到也接觸不到的,如果電影全部只有這兩個角色,觀眾會感到不舒適、怵目驚心;他們在不同的媒介上面會看到的,反而是高捷的生活。

雖然我希望把電影直接丟進那個氛圍中,恢復最真實的狀態,但是,在那個年代,這樣的東西觀眾接不接受?我不曉得。於是我有高捷的角色,他就是一個符號,典型的黑幫人物,出場後觀眾會對他有所投射,知道他的動機。只要多一點這個符號的筆觸,就能幫助觀眾不被推得太遠。

但是,後來剪輯發現太長了,初剪大概有3個多小時。因為這是侯孝賢導演拿下金獅獎之後的第一部監製電影,所以吸引很多電影節的人來看。看完之後,他們都很喜歡,但認為這只是rough cut(粗剪),想要等我們的最終定剪版本。所以,公司希望我把電影剪短一點,我試了好幾次,最後決定把高捷線剪短,我想這不會太傷害這部電影,而是讓它更純粹一點。

高捷這個角色,他的生活狀態,其實出自當時我一個非常要好的朋友,所以,在書寫上面是最容易的。對一般觀眾來說,他可能是一個符號,但對我的創作不是。他的生活,有他的樣貌。

蔡:除了故事線與時長,《少年吔,安啦!》在剪接上似乎也面臨許多方向的抉擇。從早期剪報中,我們可以看到當時在剪接上面的不同意見與考量,可否請導演與我們多談談這個過程?

徐:這部電影的剪接,還是發生在Steenbeck(影片剪接機)剪接的年代,不像現在這麼容易;以前底片拍完,要印一個工作拷貝,把現場錄音的帶子再轉錄成35毫米的磁帶。之後我們要把每一個鏡頭找回來,放在轉盤上,找到聲音搖一遍看看,確認是同步的,從那個點開始,經過黃色蠟筆的碼,開始搖,然後「噠、噠、噠⋯⋯」打上號碼。

所有剪下來的一條一條工作拷貝,全都掛在牆壁上,下面要放一個白色的麻布袋,因為不能拖在地上,會磨壞。如果剪不好就要找到號碼的位置,把它貼回去,之後再重剪。那時候,畫面在底片上看起來都很像,但還可以找得到,不過聲音你要怎麼「看」?聲音的帶子就只能對號碼。所以,那時候很難有不同的剪輯版本,但剪接過程當中有一些討論是可能的。

蔡:前段說到黑幫的再現,《少年吔,安啦!》的故事焦點放在雲林,角色塑造也更重視本土、在地,與比較都會的黑幫想像不大相同。當然,現在的台灣觀眾已經非常習慣這樣的文化被呈現在銀幕上,但請問當年的環境如何不同?

徐:這個問題是我後來碰到一些做電影研究的人,跟我聊天的時候才意識到的。電影現在愈來愈分眾,但在我們學習電影的70年代,它的表達是受主流價值支配的。電影中的這個群體──後來大家說他們是「黑幫」──並不在主流的語境裡面,你拍了也沒有用,沒有社會跟資本支撐。在這部電影之前,社會的視野不會關注這些人,過去沒有人拍。當然,侯導他們已經盡可能去看待更邊緣的群體生活狀態。

那個時間點,是我剛好離開電影圈,回到高雄、回到我的生活,重新回到那個環境,跟那些人建立關係。我會很本能地想說:如果這樣的話,我可不可以更多地把他們作為我故事中最重要的一部分?但那不是從一個宏觀的角度出發的,譬如,如果是要拍這部電影,我是不是要模仿拍義大利黑手黨電影的方式,或是更早的台灣社會寫實電影呢?我們以前說「社會寫實」,它有意識到「寫實」,拿這個來說事;但我是沒有意識的,我只是直接把目光往這邊看,沒有更多的設想。

我們大概在1991年拍這部電影,很多跟我們一起工作的年輕同事,20幾、30歲,都沒有去過南部。台灣這麼小,但台灣很多的發展是非常割裂的,南部好像是在這個島上被遺忘的一塊。台灣那時好像被都市文明馴化了,而南部的孩子、南部的社會,還是很土性的,保留更多真實的人性。當然不是說南部就是粗暴,不是那種意思。

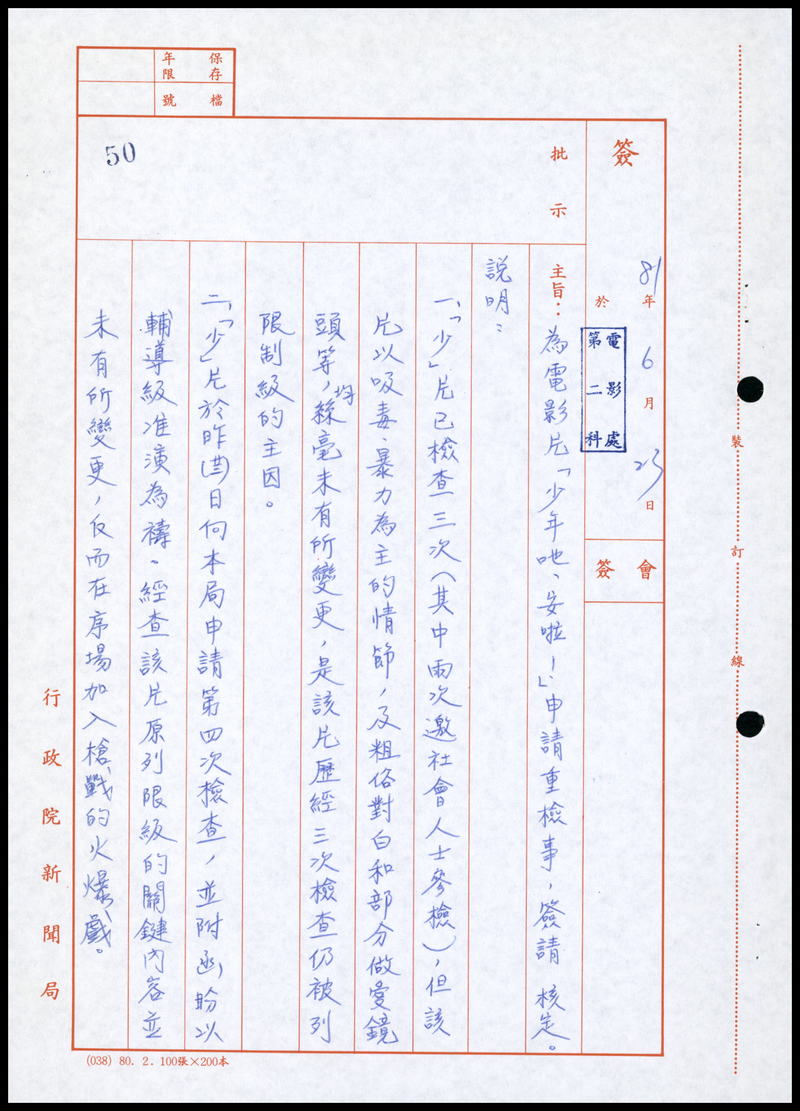

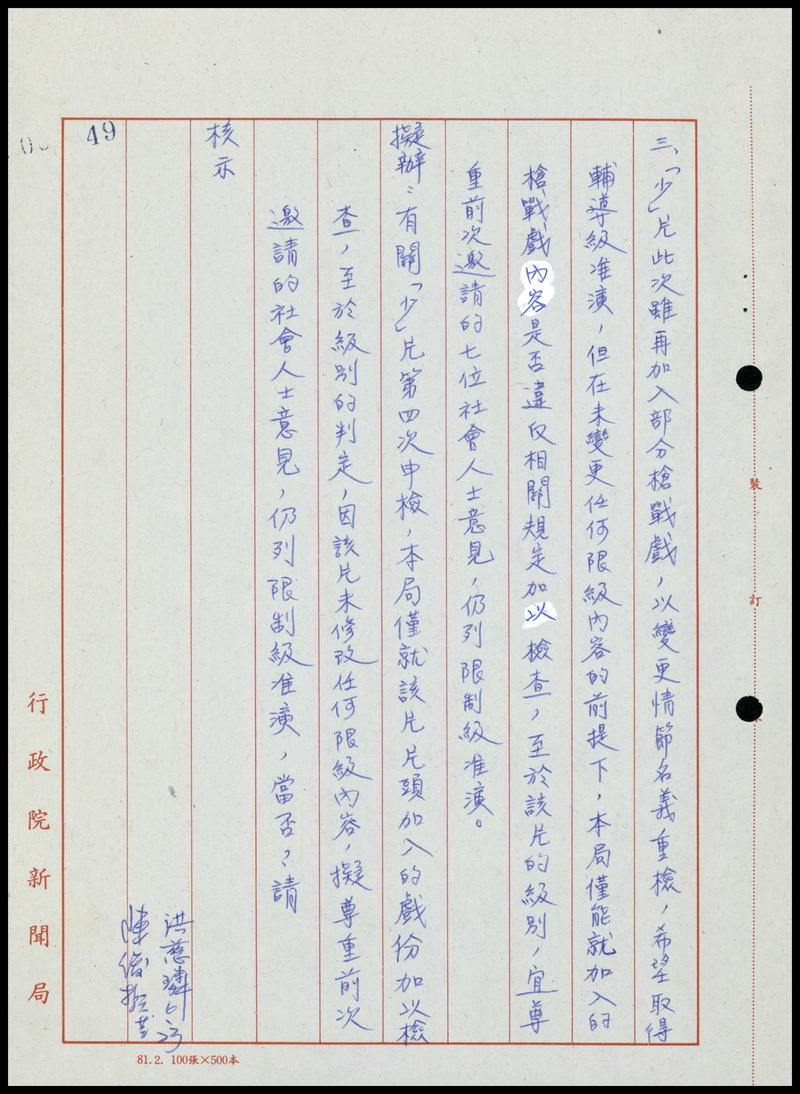

蔡:或許因為這層陌生,我們看到一些過往的檔案資料,《少年吔,安啦!》在發行過程中,不管在分級檢查上,或是之於社會輿論方面,都受到一定程度的壓力。請問您現在怎麼看這些當時的報導?

徐:我不是批評,但我覺得在那個時間點,台灣很少娛樂記者們看得懂這個片子。你只能看原本那種敘事的電影,就會有適應上的問題;第二個部分是,我們被列為限制級,是因為那時候剛改成分級制度。如果更早一點拍,官方的說法是,就不會讓我們上映。除了大家都從社會的道德層面來看這部電影,我們在放映的時候,也遇到很多技術上的問題,尤其是當時主要放國片的電影院,沒有這麼好的設備。

但是,在經歷這些事之後,我自己回頭看覺得滿有意思的。我當時有很多不解,但隨著年齡沉澱,很多大學邀請我去講座,有些老師來跟我對話,從研究面看這部電影,我才慢慢放下一些感覺。不是說我已經有答案了,而是我當時選擇做這個事情,把問題丟出來,是沒有終極答案的,出發點是希望大家不要放棄思考這個問題。我們選擇,我們就接受。

蔡:我們一路談及這部電影如何從現實生活取材,發展出虛構角色,又再與社會進行對話,最後或許回到演員或創作者自我的層次,可否先請問導演當初怎麼安排表演方式或對演員的指導?

徐:我不敢說自己接觸過很多演員,但我認為顏正國是所謂的「天生演員」。一部分是我的推論:他從小接觸表演,可以透過整個劇組或是導演給予他的一些想像與知識,用表演來回應導演的要求。過程中,他可以感受到這個東西「成了」或是「沒成」,在互動中獲得對方的認可。

顏正國那時候很不穩定。我後來有一個想法:《少年吔,安啦!》其實就是侯導想把顏正國拉回來,所以才要去拍一個這樣的故事。這不是很簡單地說我們要來幫助阿國、要來救阿國;而是當初他們跟阿國的相處方式,是要讓阿國找到一個有表達的、能夠恢復自信的工作方式,讓他離開原本的那種生活,對社會重拾信心。

所以,我當時並沒有太多指示,只是帶著他去體驗生活、見一些人,說故事給他聽。有時候,我帶著阿國跟小剛(譚至剛)去看一些朋友,他們也很敏感,可能在會面結束的一兩天後,會問我說:那天的誰,是不是就是這個角色的原型?這些是引導的工作,實際進入拍攝階段就很容易。

我們創造一個氛圍,然後讓演員在那個空間裡做出真實的反應。我在這部電影裡很少用50、35毫米的鏡頭拍攝,都是用85或120毫米的鏡頭,我想保持距離感,捕捉演員的反應與隨機性。譬如阿國在那張床上,被打到受不了的時候,他或許會跳起來,或是會發瘋的。

蔡:關於角色與演員自我之間的穿梭,可否請您再多談談這層關係互動以及當時的氣氛?

徐:那個時候做電影的人很簡單、很純粹,我想,侯導與坤哥想要幫助顏正國,肯定不是那麼功利性的。我自己會覺得,這是難以言喻的,人與人之間的關係。有一次,我跟侯導在國外的活動上,他回答媒體說,「我除了電影之外,什麼都不會做,所以我只能做電影。」他用一個非常被動的方式,說了一個內在很強悍的關係,跟電影的關係。不管是侯導或坤哥,都比我大了大概可以說半代吧,他們的那種狀態,其實是很有感染力跟驅動力。

在70年代,電影像是一個商品,拍了之後拿去發行;到侯導跟坤哥的年代,他們慢慢意識到,自己為什麼要做這個工作,能不能用這個工作來表達。這個「表達」,當然是一種比較寬泛的說法。更深刻的是,我們所處的世界,有太多無解、像輪迴的東西,那我們就臣服了嗎?他們不願意,而是去提出他們的問題與看法。當然,我認為他們是不自覺的,但有一種追求與獨特性存在。我這次回來接受的第一個採訪,快結束時突然意識到一件事:就像當時他們一直推薦要把顏正國再找回來拍戲,其實那個時候,侯導與坤哥不斷到南部來找我,我想,也是不想放棄我。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第192期。

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。