讀者投書

★本文作者:

張光承/隊伍統籌與總領隊、技術指導、判圖定位/山林文化工作者、東搜搜救組副組長、東華大學台灣文化學系碩士班

梁聖岳/刈草開路、空拍探勘/地球公民基金會花東辦公室專員、東華大學自然資源與環境學系畢

★萬榮特遣隊隊伍成員:

張森(Lasi Muri)/太魯閣族/路線資料彙整、維護步徑與標示/萬榮工作站資深技術士

高健翔(Kimat Tamapima)/布農族/協作煮食、維護步徑/炸野戶外探索專業登山協作

張景淮/刈草開路、判圖定位/山獸探勘顧問有限公司、台灣大學森林環境暨資源學系畢

楊翊/協作煮食、植群生態觀察/森林生態研究工作者、屏東科技大學森林系畢、高雄師範大學跨領域藝術所碩士班

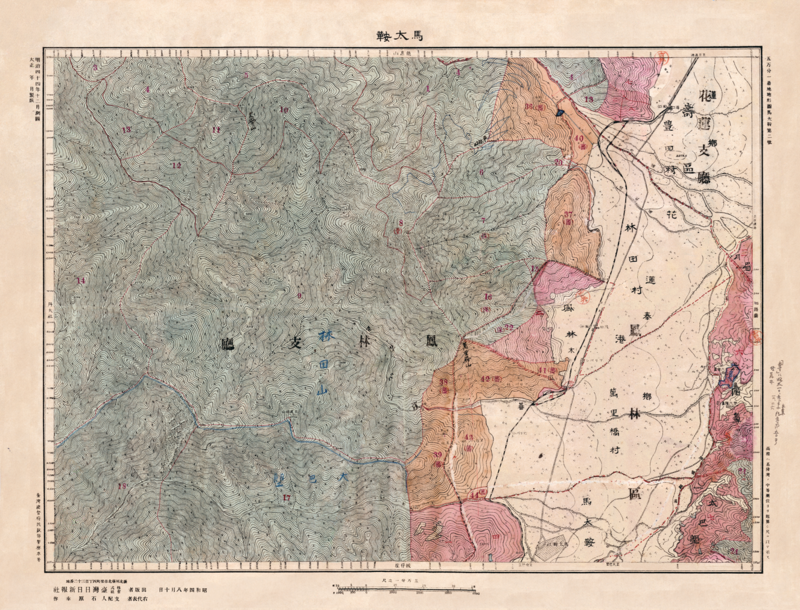

2025年7月21日傍晚,陽明交通大學土木工程學系副教授趙韋安透過實驗室(地表過程地動監測研究室)的「微地動系統」發現馬太鞍溪上游發生大規模崩塌,通報主管機關農業部林業及自然保育署(簡稱林保署),隨後在7月25日透過衛星影像確認當地形成堰塞湖,而形成堰塞湖的崩塌位置在經建三版地圖中標示西高嶺山與清水嶺山之間的稜線南坡(位於林保署主管的林田山118與122林班)。直到9月23日下午,從溢流到潰壩的洪水沖毀馬太鞍溪橋、沿著舊河道流進Fata'an與光復市區,衝擊了Atomo、Kalotong(兩部落位於花蓮縣光復鄉東富村)、Cirakayan(位於花蓮縣鳳林鎮山興里),奪走了數條生命,馬太鞍溪上游蓄水量9,100萬噸的堰塞湖才廣為全國看見。

早在堰塞湖形成後,林保署隨即組成應變小組,包含了成功大學、陽明交大等校的團隊,並透過內政部空中勤務總隊(簡稱空勤總隊)的協助,前往湖區設置監測器材。但直升機在狹窄的河谷中飛行容易受到氣流影響,有極大風險,且大規模崩塌後的揚塵讓當地視線不良,湖區軟爛的泥地與凹凸不平的崩積區域,更讓直升機難以降落,只能以懸停的方式快速下放人員與裝備器材。以上種種限制,讓透過空中途徑進入堰塞湖區作業調查監測的時間被嚴重限縮。

因此林保署透過中華民國山難救助協會東區搜救委員會(簡稱東搜)還有其他山域好手的協助,期望開闢一條安全的步徑抵達堰塞湖區,讓專家學者未來能夠不受到空中條件的限制,進行監測研究;此外,相關監測儀器(例如微地動儀)資料傳輸需要的訊號點位,也需要透過此次任務一併記錄,讓未來堰塞湖區現場的資料能夠快速傳輸,提供反應時間。林保署與我們從8月開始籌備開闢抵達湖區路徑的探勘行程,但7月21日的崩塌事件與9月23日的溢流事件後,現場地形劇烈改變,讓原本的地形圖在現場已經不具參考價值,而增加了任務的風險與挑戰性。

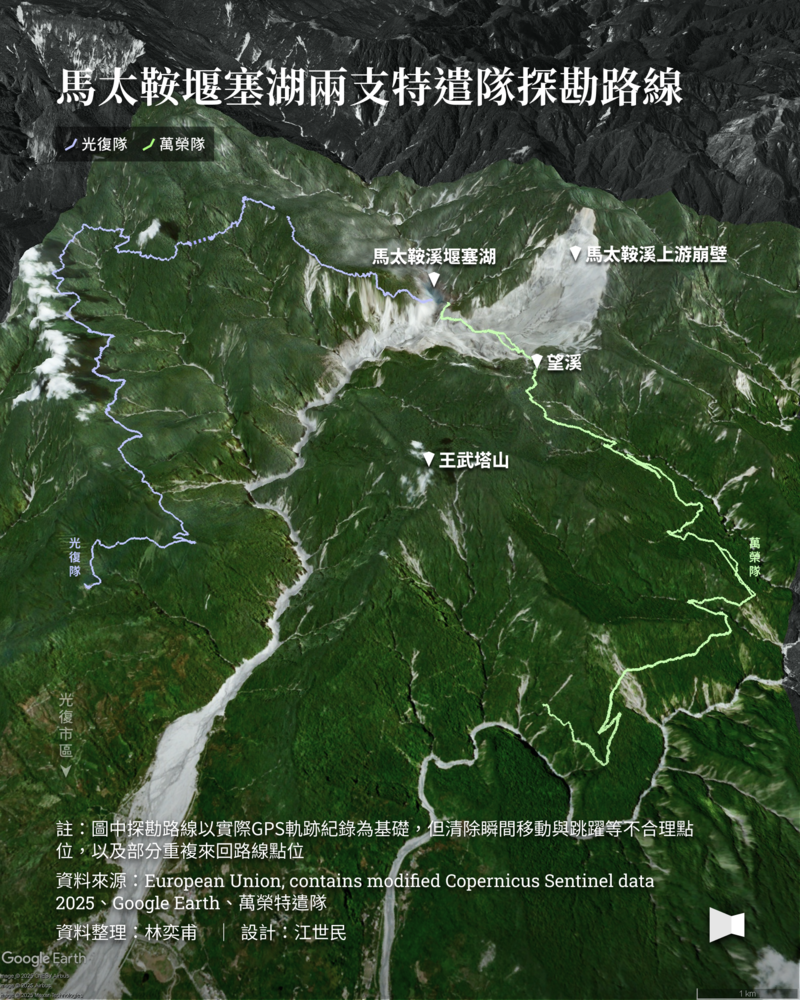

於是我們組成了兩支特遣隊,分別在9月30日從光復林道與10月2日從萬榮林道入山,循著伐木時代的林道、林班巡護路線、台電維護西電東送高壓電饋線的保線路、廢棄40年的林田山森林鐵道、稜線獵徑等不同的道路系統接近湖區,確認壩體與溢流口現況,並帶回第一手地形影像與變動資料,為將來的防災、減災提供更多資訊。

「望溪」這個地名,本身就是觀看的姿態,此地並非溪谷,而是「觀看溪」的位置。是Truku(太魯閣族)、Tgdaya(賽德克族)與Bunun(布農族)獵人狩獵與移動的邊界地區,顯示出深山中幽微的族群張力;是日本技師測量森林,也是眺望堰塞湖與崩塌區的展望點。如果萬榮林道相對暢通,僅需約兩天的時間即可抵達此處山口鞍部,但目前當地缺乏4G訊號,需要投入更多的基礎設施,才能讓湖區的監測資訊快速傳輸到外界,形成預警系統,也能作為收集研究數據的重要區位。這樣的地名是一種時間的容器,記錄了不同時代、不同目的的人們如何凝視這裡的山──從生存、開發到理解,而每一次觀看,都是對山的再定義。獵人在此度量地形地貌追蹤獵物與佈設陷阱(Tmsamat,意指:與動物生活在一起。),林業時代的人們以鐵路串起林班,用索道俯瞰山谷,我們以空拍機觀測崩塌,用繩索丈量溪谷的落差;無論是誰都是在嘗試與山對話,只是語言或有異同之處。

在林田山的每一道稜線、每一條溪谷,都曾是木材、勞動與權力流動的線條,透過鐵路、索道、集材機等基礎設施聯繫。這裡曾是台灣東部林業的核心,也曾被人類以科學化的方式系統性改造空間、生態與地景,在1990年代禁伐天然林後逐漸被世人淡忘;如今沿著同樣的路線,為了堰塞湖的探勘再度踏入深山,我們知道「運材線」並未消失,而是以另一種方式存在於山林之中。林田山不只是歷史遺址,而是一張「深層地圖」── 一張跨越時代的知識圖層,從《林野調書》記錄了地質,到《戀戀摩里沙卡──林田山林業史》記錄了科學化林業,更從日治時期的林野調查、戰後的國有林經營,到今日的崩塌與堰塞湖,還有不斷入山的獵人們,它不斷被重寫、再利用,也被重新定義與觀看。

過去的森林經營不只是經濟活動,也是政治─空間的重新劃界行為,透過地圖與調書將山林、流域與傳統領域轉化為可被管理、測量與利用的地區。在這樣的歷史框架中,今日前往望溪稜線進行的堰塞湖探勘也不只為了帶回某些珍奇的紀錄,在災害的悲劇之下,我們不能只是冒險犯難的角色,而是帶著對於馬太鞍溪流域的承諾回來,我們不能旁觀他人的苦難,而是要到現場去了解,透過我們帶回來的訊息,重新建構人們與山林、流域、家園、災害的關係。於是我們踏上前往堰塞湖的路徑,讓登山技術與歷史記憶,山林與流域,再次在堰塞湖的風塵之間交會。

10月5日,我們從霧林翻越稜線,注視著日出東方的陽光把崩壁照成銀白,從扁柏的母樹的稜線開始下切,假長葉楠、大葉石櫟用落葉鋪成我們的路底,螞蝗蟄伏在針藺與長柱薹的葉梢伺機而動。我們在1,600公尺處下切溪溝,兩側的植被轉變為二葉松、紅榨槭、赤楊等陽性樹種,提醒我們當地頻繁崩塌的歷史;芒、斯氏懸鉤子與台灣紫珠偶爾會擋住我們的去路,除了勉強鑽過,也只能用草刀開拓更合適的行進路線。由於崩塌的粉塵逸散,這裡的葉子都蓋著一層灰。我們用簡易吊帶在兩道瀑布上進行了數十公尺的垂降,開始在崩壁下的崩積河階3公里多路途,前往溢流口。

或許任何見識過這種地景的人都會感到震撼而腦袋一片空白,但我們不能忘記隊伍的任務:找出一條路,告訴大家可以怎麼走,然後平安回來。

垂降之後,首先走上海拔1,350公尺高的崩積台地,這裡是崩塌發生時側向刮痕位置,讓每一條原本能走下馬太鞍溪的稜線都變成斷頭稜,有至少50公尺高的巨大落差,讓我們沒有辦法如熟悉的登山經驗沿稜線下切。這裡的板岩還沒有發生太多搬運作用,邊緣十分鋒利,粒徑也明顯大於崩積河階接近馬太鞍主流的區域。有隊員在一個不小心之中掛彩,讓左小腿的脛骨附近流了一些血。行走在這裡,偶爾可以聞到檜木的香味,那是原本長在稜線上,被崩塌土石掩埋的樹木。

在太陽準備攀上東方的王武塔山之時,我們也加緊步伐往湖區移動。崩積被水流切割成一階一階的河階,我們除了順水而下,偶爾也會爬上階地,眺望附近的地形。根據農業部農村發展與水土保持署在9月30日的簡報資料,本次崩塌共有2.9億立方米的土砂傾瀉而下,這是台灣有紀錄以來最大規模的崩塌事件,而我們腳下踩的是2.5億立方米(83%)的崩積土砂,而本次的溢流事件則僅有1,386.7萬立方米(4.5%)的土砂運移至馬太鞍溪下游,但也已造成了重大的災情。未來上游的土砂如何抵達下游且不致災,是我們需要面對的課題。

早上8點,我們來到主流邊的河階崖邊,不到兩週前的溢流事件,已經讓主流河道刷深超過百米,如果走到河階邊緣,會發現許多裂隙正在發展,不小心踩到有時還有陷落的狀況;每條裂隙的長度、寬度不一,說明著崩積土砂下方複雜的組成,也說明了這是持續在變動的地形。我們在這裡放飛無人機,打算記錄溢流處下游的地景,但遺憾沒有趕上粉塵逸散前的時程,鏡頭裡只有粉塵反射後過曝的光線,並無法讓無人機透過「鳥」的視角,把堰塞湖最關鍵區位的影像帶回來。

在下切進入主流前,崩積區的支流開始陡降,水勢逐漸大,兩側從3、5公尺高的河階變成數十米高的峭壁,一個位在新生的崩積區域仍然不穩定的峭壁,水流下切的力道與峭壁的高度成正比,我們尚無法得知,河階上的裂隙什麼時候會滑落到河道,再次改變馬太鞍溪河道的模樣。抵達匯流口後,沿著主流左岸上溯,河道在兩週內已經被沖深超過百公尺──不到兩週的時間,河相徹底重塑。

我們不會再次見到同一個堰塞湖,除了溢流的溪水源源不絕的流向我們之外,溢流口隨時在改變位置、寬度、深度與流量,被激流切穿的壩體與邊坡隨著河階上裂隙的發展而崩落,上游的土砂淤積也改變堰塞湖的蓄水量,而粉塵更隨著每天的風速、風向、溫濕度而改變逸散的模式。山體崩塌、水流堰塞、土砂運移、粉塵逸散還有生物作用,構成了不斷變化的地景。

作為第一支在堰塞湖形成後,由崩積河階進入湖區的隊伍,在行程之後有一些觀察,有一些需要被解答的問題,我們相信堰塞湖能帶來的不會只是災害,而是更多對於環境的知識與理解。

馬太鞍溪上游在7月發生的大型崩塌事件,除了堰塞了馬太鞍溪,也突然讓當地流失了600多公頃的森林,失去能夠調節微氣候的森林,讓隊伍在中午行走於崩積河階時,就像行走在沙漠之中一樣,有頭上的太陽,也有地面反射的熱。我們需要掌握現場的微氣候,在大規模崩塌區域與堰塞湖周邊的稜線、溪谷等位置設置溫濕度監測系統,有了這些資訊能讓空勤、無人機等監測作業避開揚塵的干擾,也能讓研究人員能安排適當時程進場作業降低風險,這更是了解本次事件是否對於周邊環境有所影響的第一步。

當崩塌的山谷更容易被加熱時,如同在當地形成「熱島」,讓當地更容易發生更強烈的蒸散作用,進而產生對流而發生極端的降水事件,更大的日夜溫差也可能使岩塊更容易因為熱脹冷縮而崩塌或是改變當地生物群落的組成,而崩塌邊緣的森林則會因為「邊緣效應」改變生長情勢甚至增加死亡率,逸散的粉塵也會影響植物葉片接收光的效率。另外崩積區域發現了部分先驅植物生長,從望溪的母樹林到崩積區域上緣的歷史崩塌區域,可以明顯觀察到環境變化的狀況,透過周邊長期的監測研究,讓我們能理解扁柏母樹林與崩塌區的赤楊環境,思考這片不斷演替狀態的森林,以及探討未來的植被能否協助我們穩固仍在當地2.5億立方米的土砂,不致於過於猛烈的運移至下游。

其實堰塞湖對於這幾年的花蓮,並不是一個陌生的存在:在2024年0403地震發生之後,從木瓜溪跟萬里溪分別形成蓄水量43萬立方米跟55萬立方米的堰塞湖,而2022年秀姑巒溪的兩個支流豐坪溪與拉庫拉庫溪也分別形成了蓄水量7.2萬與33萬立方米的堰塞湖,這些堰塞湖的形成原因主要是崩塌的土砂阻礙河道,不過好消息是,這些堰塞湖都分別在不同的豪雨事件中消失了。我們也曾經跟隨布農族人的腳步前往祖居地–Liqni,路過兩次豐坪溪上游的堰塞湖,在不同的時間見證了湖體的存在與消亡。

我們期待在更多的資訊揭露、討論與辯證之後,對於堰塞湖的認識,不會再只有大自然的無情力量,而是我們會開始學著認識生活的家園與流域,除了情感之外,也會理解風險並在思考之後作出選擇並一同承擔結果,更會明白防災、治理不會只是政府甚至是單一部會的責任。有了更多的研究投入與監測資訊傳播,除了紀錄一直變化的馬太鞍溪流域外,也需要適當地轉譯科學研究的知識金字塔進入常民的知識與感知,這樣台灣社會才有機會重新建立彼此的信任關係,理解彼此在治理中的權力與責任,讓未來能有更成熟的態度面對極端環境事件,成就更有韌性的公民社會。

在9月23日事件發生後,堰塞湖成為了社群上的流量密碼,前往湖區的探勘任務,也被獵奇的視角跟語言傳播,冒險犯難的元素已經占據了社會大眾對於本次特遣任務的理解──呼吸困難、宛如世界末日、地獄景象、溢流口下游的激流或是湖區的煙塵⋯⋯取代了任務成果對於後續監測研究與防災決策的討論,甚至於其他更寬廣的視野去理解堰塞湖與其所交織的一切。參與特遣任務的我們成為了某種「英雄」,但如果可以,我們希望不要有任何「英雄」或是「超人」誕生在災害發生之後,因為這是誕生在一場悲劇之中、用他人的不幸所堆積出來的名聲。

輿論對於災害想像扁平地令人擔憂,特遣隊象徵了某種面對堰塞湖危機的希望,下游沖積扇的聚落則是「災區」需要各種「超人」,這些帶著褒義但危險且單一而線性的思維,將讓我們失去從更多面向思索災害的風險,更忽略了復原行動中關係性的建立,重新思考並建立與流域、山林、田野、部落或是志願者的關係,理解馬太鞍溪的洪流如何重構這些關係。如果「救助者」與「災民」之間的不對等權力關係被各種英雄敘事繼續強化,那麼光復就永遠會是一個「災區」,活在需要懼怕洪水溢淹的PTSD中,活在對於援助的依賴中,承受更多帶著危險的善意,而無法復原成為部落與家園。

如果我們知道這片土地的歷史,就會知道在河流的時間尺度中,洪水是馬太鞍溪流域自3,000公尺高山奔流而下的呼吸方式,縱谷公路的關鍵基礎設施馬太鞍溪橋此次因而被沖毀,但氾濫的沃土也是誕生的部落與城鎮的基底;北岸的超級堤防讓溪水找到南岸的古河道進入光復街區,我們面臨的災害不單純是堰塞湖的溢流與潰壩,而是過往對於土地利用與基礎設施布設的結果。我們也透過科學技術掌握了台灣有史以來最大規模的崩塌事件,算出了2.9億立方米的土砂,記錄堰塞湖以及地形的消長,下游的Atomo、Kalotong跟Cirakayan則吸收了洪流剩餘的能量。在復原的路上,我們必須除去獵奇的視角,細細思量這些被馬太鞍溪流域所聯繫的一切,就好像一條洄游的鰕鯱,好好的逆流而上或順流而下,才能回望走過的路與繼續探勘未來的方向。

我們想借用來自Tafalong(太巴塱部落)的作家Nakao Eki Pacidal在新書中的寓意,因為對於我們而言,特遣隊伍最重要的目的就是「Makaketonay to paloma'」(互相承諾帶彼此回家),而這次任務承諾要帶回來(家)的資訊就是找出一條在未來讓專家學者能透過步徑抵達湖區的路:從萬榮林道前往位於林田山108林班地「望溪」可以成為建議的觀測點、也能前進至堰塞湖,以及關於後續如何進行監測、現場的環境風險為何,讓具有專業知識的人們能夠帶回更多的珍貴資料。

除了環境資料的分析研究與風險估算,也不能忽略對於文化、歷史與結構的理解,沒有這些理解,我們規劃不出這次任務的路線,沒有這些理解,更會讓復原的路上出現隱微的歧視、殖民者的凝視以及救助者的自滿,讓復原僅止於物質的修補或是對於水流攔阻。我們相信唯有讓流域、家園以及部落能夠成為動詞,能讓社群復原與連結,讓語言、文化與生活慣習得以延續,進而建構社會制度與維繫土地主權,才能讓大家一起走上復原的路,因為沒有人該成為英雄,更沒有人該被遺漏,如此特遣小隊跋涉抵達堰塞湖區的目的與承諾才得以完整。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。