書評

2024年11月26日,全台歡騰後的第二天,PTT棒球版有一篇文章,在討論世界棒球12強賽冠軍戰的投手調度。該文作者「icemiku」提出了平行時空裡,先發投手狀況不穩,如果仍選擇續投,「跟你聊聊以前的中華隊會發生什麼事」。

該篇文章很快就被推爆了。在那個平行時空裡,接替上來的投手狀況不穩、野手的守備有瑕疵、運氣不太好等等狀況都出現了,最後被日本逆轉勝。鄉民在底下推文,紛紛說這個劇本好像更寫實,一邊讀馬上腦子就有畫面,根本台灣人的集體潛意識。

對上「真正的日本隊」,不是業餘或二軍年輕球員,而是一軍全職業陣容,在觀賽時即使台灣隊一路領先,大家也覺得只是短暫幻象,最後一定還是「雖敗猶榮」。被PTT文「虛構」出來的比賽後段慘況,更接近大家「真實」的觀賽情緒。

左右一場球賽勝負的因素太多,所以球賽,會吸引觀眾。所以,參與棒球比賽的行動者,有逸脫於現實條件,做一場好夢的可能:即使出身比人差,我們還是可以證明自己。

所以經營球隊,有被統治者和資本家利用的空間。

「以前在馬太鞍,時間的內容就是生活,過去現在未來的一切都落實於日復一日的生活,沒有誰特別意識到未來。然而這片苦力海灘將不同的人生展示給他,未來除了日出日落之間的生活,似乎有了新的內容。他從這個夜晚開始煩惱,不知道那內容是否為他所有。」

以1920年代日治時期的能高野球團為靈感,小說《蕉葉與樹的約定》的劇情裡,企業為了宣傳花蓮港築港計畫,招募具備運動天賦的阿美族苦力,組織球隊和各地打交流比賽。小說主角蕉葉與樹,因此進入學校,離開馬太鞍部落,其後再離開花蓮港,來到日本。

蕉葉與樹不僅在求學路途上比別人更辛苦,在人際關係中也不斷受挫。想要翻身,即使能夠靠自己努力的事情都做到了,流動到另一個階層的路卻總是顛簸。

但是,專注將一件事情做到極致,棒球比賽確實讓他們成長了。不僅技術也是心境。將外在世界與自我行為的層次區分出來,讓蕉葉與樹掌握了與世界周旋互動的能力。蕉葉到日本打比賽,在書店遭受其他球隊選手稱呼「你是那個番人野球隊的投手?」之後蕉葉的心思混亂,卻因此看清身上的標籤,是族群分類下的社會建構產物。

蕉葉說,「奇怪的是,那種近乎分心的狀況反而有助於投球。」該段落細緻描寫投手進入心流,專注在捕手手套,以手指頭和球的縫線控制出變化的軌跡,欺騙打者的下墜弧線如他所預期,「意念驅使身體動作,一切流暢無比,他對投球有了新的領悟。」

也許,從那個時刻,蕉葉就明白了,他能夠操之在己的,就只有投手丘到本壘板之間的這一段距離,而遠遠不是日本人與台灣原住民族之間的身分距離,不是語言差異的距離,更不是苦力與資產的距離。

但是,這份明白,還不能及於日常的每一個當下。蕉葉有過「贏球」的時刻,不只是在樹因病離世後的甲子園球場,還有律師考試以及向美佐子求婚的目標:

「他全心投入這個目標,雖然築地的長屋破落,雖然為了省錢而步行上課,每天要走十多公里路,寒冬時節比較辛苦,他依舊覺得東京的日子有如天堂,第一次感覺人生確確實實的屬於自己。」

失去了樹,蕉葉進入法政大學,努力考上律師。即使如此,他還是被美佐子的原生家庭所羞辱、拒斥。他難得交到的好友,叛逆而嚮往藝術的企業家之子,最終也自殺。

推遲了幾年,蕉葉對其身分的結構性限制再次領悟,才會連律師身分也一同放棄,因為看透了輸贏背後更大的社會運作邏輯。

樹在臨死之前的意識裡呼喊,「『去東京吧。去東京唸書。希望你克服一切困難,和美佐子走在一起……』他沒能把想說的話說完。各種不適逐漸淡去,現在他被一種難以形容的重量拉扯,好像高飛球落入等待的手套,被牢牢掌控。野球選手本身也有被接殺的時候嗎?」這個叩問,由蕉葉來回答,其答案是海底數千里,無解。

野手會被判出局而下場;投手卻得自己走下投手丘。

獨自守著骨灰,待在日本的蕉葉,當下只能選擇續投。樹的鬼魂刻在石頭裡,等待蕉葉在未竟的比賽結束後,放下那飄忽不定的球,帶著他回馬太鞍。超越所有社會性因素,這個承諾於是成為小說真正的靈魂,早在第一章就揭示。許多讀者如我,或許在第一眼並不能真正解讀書名「Makaketonay to paloma'」的意義,直到我們聽完故事到最後。

原來重點不在他們「不被看好」的情況下,最終迎來什麼樣的結果。小說打動的,是在廣袤世界裡,曾經也想要「證明自己」的努力,以及總有一個認同歸屬的需求。

小說《蕉葉與樹的約定》故事進行,始於一個鬼Kilang,一個活著的青年其朗,還有其朗的同學小薰。時間已經是百年往後的讀者當下。

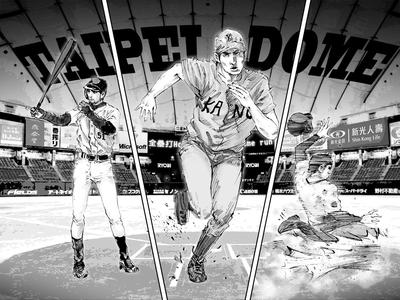

值得注意的是,其朗也被設定為一名「赴日打拚」的棒球選手。日前,棒球圈有不少關於國內「人才流失」的討論,在思考如何鼓勵少年選手畢業後,留在台灣打球。因為高天賦的中學畢業生,往往會選擇旅外。他們的目標就和其朗一樣。

百年後的其朗已經能夠自由移動,因此當他在京都西本願寺撞見石頭,遇到「我對時間沒什麼感覺」的Kilang,得以走一段帶他花蓮港的中途路。推動故事的,確實是現實時間的前進;但世界運作的邏輯又變了多少,無可測量。我們只知道Kilang聽得懂族語,知道媽媽在叫其朗去吃飯。

故事前半,透過早餐店越南老闆娘之口,小薰聽到有關於其朗旅外打球的背後,原來其朗家的經濟狀況如何。親朋好友視其朗赴日讀書打球,是「投資極高,大家都期待可能的回報」,而且大家都期待其朗能夠打進日本職棒,能夠「賺很多錢」。

讀者像是小薰做田野時浮現困惑,眼前仍在學習與探索著歷史與文化,身邊的實作卻偶爾讓人踟躕:

「聽了這樣的話,之後小薰在馬太鞍國小看其朗指導小朋友打球,突然覺得那身影看來和平常有些不同。她認識的其朗活潑樂觀,臉上總帶著笑容,現在雖然依舊滿臉笑容,和小朋友玩在一起,但感覺似乎變深沉了。好像連他的影子都變深了。」

馬太鞍青年向誰證明自己,以後該如何走回家的路,還要等其朗和Kilang,再次離開花蓮港以後,讓操之在己的元素,與背後更大的隱形力量,交織出或許終能想像的「未來」。也或許,是像樹在日本打球時所領悟,當年他跟在蕉葉之後所體會,並以鬼的姿態提點百年後的棒球選手:「他的視野變了,不再顧及周遭,只專注在眼前。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。