週六現場【Long Game】

就在許多台灣人從電影《KANO》知道嘉農以三族共融之姿,在1931年奪下甲子園亞軍的事蹟之前,有這麼一段開啟台灣近代棒球重要一頁的故事。整整100年前,一群馬太鞍(現正名為Fata'an)青年,以能高團為名,在1925年留下了台灣與日本棒球羈絆的重要線索。故事發源的地方,就在100年前因棒球青年勇敢前行而被傳頌,如今卻因災難而再次成為焦點的「光復」鄉。

這麼一場颱風根本都沒有進來的水災,成了台灣夏末的嚴苛考驗,民間社會力量迸發,填補了地方公部門不足甚至失能的空缺。失去的生命、待援的老小、沖進家園的泥沙、加上這群「鏟子超人」們,構成了2025年夏末台灣集體記憶的鮮明畫面。

9月23日事發當時,人隨著棒協團隊在中國平潭參與亞錦賽的周思齊,急著在Facebook發文:

「有光復的朋友可以幫我回家看看嗎?很擔心」

周思齊思鄉之情溢於言表,那份惦念,相信也是所有離鄉運動員共同的心聲。這片土地,孕育過田徑傳奇吳阿民、田阿妹,也見證過足球名將王湘惠在綠茵場上的英姿。對他們而言,這裡不僅是一個地名,更是夢想出發的原鄉。

災難來襲後,台灣人以雙手共築溫暖的圖像,而最觸動我的一幕,是2023年才高掛球鞋的高國輝,以他依舊堅實的臂膀,與弟弟們肩並肩返鄉清淤。那不只是家園的修復,更是一種回應土地的承諾。教師節連假裡,不論身在何處,許多人都以自己的方式,再次與「光復」緊緊相連。

這份對故鄉的惦念,也同樣流淌在文學作品之中。今年夏天,由旅居荷蘭的太巴塱部落阿美族人Nakao Eki Pacidal所著的小說《蕉葉與樹的約定》,描述的正是一段跨世代Fata'an人離鄉、而尋找回家路的故事。

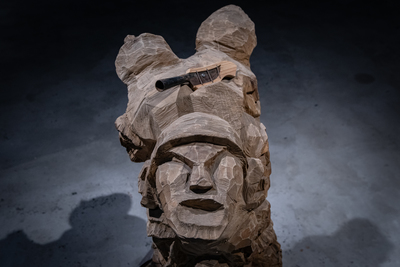

這部小說正是以1925年渡海赴日的能高團棒球隊為背景,比起嘉農在1931年奪下甲子園亞軍,並有電影《KANO》光榮重述的待遇,能高團的旅程顯得默默無聞。小說裡史實人物穿插其間,東部殖民史中扮演舉足輕重角色的花蓮廳長江口良三郎、政商名流梅野清太都以原名登場,梅野的身影甚至在今日花蓮留下痕跡,位於現今五權街的故居所在,正是《更生日報》總社現址,見證並記錄著花東歷史。至於奔走並組成能高團的台灣棒球先驅林桂興,在小說中化身李阿貴;以羅道厚、羅沙威堂兄弟為原型的主角,小說中分別以キラン(Kilang)、嵐、青山嵐與樹,ロッオ(羅)、露、青山半次與蕉葉不同名字現身。這對情如兄弟的Fata'an子弟,面對著不同時空的他者,各自被以不同的名字相稱,那是作者刻意凸顯的宿命;名字的更迭,也暗示島嶼命運的曲折,如同台灣、中華民國、中華台北一般,「光復」這充滿國民政府黨國威權遺緒的名字,也被斷裂且粗暴地強加在Fata'an、太巴塱這兩個原鄉部落的美麗名字之上。

2014年的「光復節」,「台灣原住民族部落行動聯盟」就曾經發動正名運動,希望以「馬太鄉」取代「光復」之名,但之後未能為繼。

「當你知道自己的名字時,就該緊握它;否則,如果它不被記錄、不被記住,它將隨你一同消逝。(When you know your name, you should hang on to it, for unless it is noted down and remembered, it will die when you do.)」

名字的存留,對個人、國家如此,對部落亦然。諾貝爾文學獎得主童妮・莫里森(Toni Morrison)在其名著《所羅門之歌》(Song of Solomon)中如是說。在這塊土地以我們不願見的悲劇重回全台灣焦點之際,也許也是再次思索原鄉正名的契機,「由鄉民自決」是國民政府數十年來虧欠他們起碼的正義。

作者在《蕉葉與樹的約定》的後記中寫道:

「小說的阿美語書名:Makaketonay to paloma',相互承諾帶彼此回家。這動詞型態顯示,彼此承諾造就一種人身狀態,承諾像淹沒陸地的水那般淹沒承諾的人⋯⋯回憶與重做是同一回事,說一個關於回家的故事,就等於回家。」

如同預言般的比喻,水,確實淹沒了陸地,然而回憶與重做,卻是所有台灣人共同的責任。離鄉的Nakao Eki Pacidal透過說故事,給予棒球、馬太鞍這一世紀以來深刻交織的紋理,也提供所有讀者賦予這本小說的開放可能。給予國球無比養分的這塊土地,不止場地嚴重受損,曾經孕育能高團、王光輝兄弟、陳義信、黃忠義、周思齊、高國輝兄弟、陳文杰、黃恩賜、馬傑森等數十位棒球好手的家園,學校、家中所保存見證過往點滴的球衣、獎盃和照片,也已經被滾滾泥流給淹沒。台灣棒球史學者、也是周思齊的指導教授謝仕淵呼籲著,這片台灣棒球沃土的文物,需要大家搶救,讓我們一起重做,重新做著棒球給予我們的記憶與觸動。

儘管美國作家湯瑪斯・渥爾夫(Thomas Wolfe)說「你不能再回家」(You Can't Go Home Again),但他所指的是,你不能以同一個人的身分再次回家,因為你離開的地方早就已經不一樣了。而棒球,饒富詩意地,是一項從家出發再回到家的運動,但是,每次的回家,都為場上的局面帶來新的層次與意義,只要回到家,就是新一輪的開始。對於離鄉的棒球人來說,回家,就是賦予新意的局面。

在阿美族不同部落中,流傳著眾多不同版本的洪水傳說,但洪水後的再生卻是共通的寓意,小說中的蕉葉與樹,相互承諾帶彼此回家,洪水後的「光復」與棒球,也該是彼此承諾之時。

百年洪災退去,淤泥清空之時,也是棒球與「光復」再回家的時候。

運動,是一種文明的演進,在規範與框架之下,將野性的競爭與衝突升華為力與美的技藝。

運動,也是一種經濟的刺激,隨著農業社會、工業社會、資本巿場發展,串接庶民消費與高端精品。

運動,更是國族主義與個人主義的交鋒,在集體榮光共感底下,不斷思辯競技最核心的精神與意義。

運動的社會性,與社會的運動性,是一場永恆的「長盤制」(Long Game),人類的愛恨情仇,喧囂歡愉,當代價值,將天荒地老戰鬥與論證下去。

Long Game,《報導者》的運動專欄,由研究專長為運動社會學、流行文化與媒體觀察的國立體育大學體育研究所教授、美國職棒MLB球評陳子軒執筆。本專欄榮獲第23屆卓越新聞獎「新聞評論獎」。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。