評論

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流潰壩、泥淹光復鄉災後已滿一週,雖然拜教師節連假之賜,大量「鏟子超人」由台灣各地自發來到光復街上,是清汙的龐大助力。但即使如此,可嘆目前家戶淤泥清理進度估計不到三分之一,還有漫漫長路。再者,房子和居家環境不是土石清除乾淨就可以入住,還需要其他的社區基礎設施(水、電、衛生下水道等)、家戶裡要有家具、電器等等,要讓生活機能恢復,回到日常生活,至少還需要至少2週到1個月以上。

近日Facebook出現了馬太鞍部落青年的呼聲:「我們需要中繼安置!」的署名轉貼行動,例如:

邀請各位青年一起署名轉貼,我是xxxxxxx,屬於Latiyol階層,這也是我的心聲,我要中繼安置計畫! 請大家幫忙擴散&轉發,要求地方到中央政府提出讓居民參與討論的的短、中、期規劃!!

回復家園需要長期時間,部落需要中繼安置計畫(不是永久屋),好讓族人能夠住在ㄧ起,在有足夠的資訊與分析下,使族人一起共商及面對部落重建議題,研擬出符合部落族人需求的重建計畫。

重點就是兩個:族人一起安置、參與重建決策。

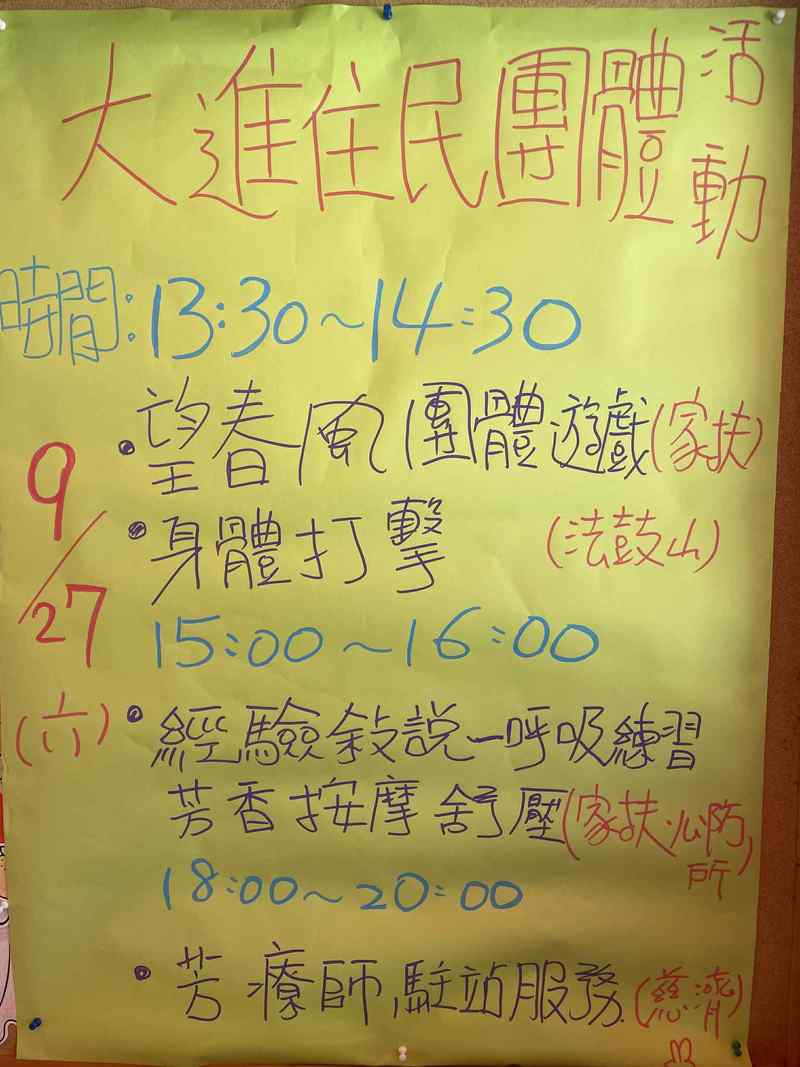

目前對於安置問題,中央政府9月27日推出旅宿安置方案,讓災民入住旅館7+7天,每人每日住房補助最高2,000元,住宿期限於10月底前;但據媒體報導,至9月29日,只有20人有意願。另外,安置上百人的大進國小收容所,花蓮縣府一度發出公告,希望災民能在該校復學之前遷移到瑞穗溫泉旅館,不過經協調已先取消。

我認為,「中繼安置」應作為安置決策的核心概念。

「中繼安置」簡單地說,就是有個臨時但妥適的地方讓族人和居民可以安心地住下來,一起思索和面對災難,並投入家園的清理和重建。

進一步講,也就是讓受災居民可以有尊嚴地生活,族群、社群韌性被妥善支持、並建立讓災民參與後續重建決策的機制。換句話說,有中繼安置,增加社會連結和集體參與,才能讓社區居民有尊嚴、有力量面對災難。

因為即使安排災民住到舒適的溫泉旅館,只是解決了居住的需求;但生活和社區重建,還包含就學、就業、就醫、心理、法律等各個面向,很容易就在孤立的安置中被忽略了。

我們面對的若是小型災難,對個別家戶來說,飯店旅館的安置的確很舒適。但這次災難規模龐大,牽涉的不只是個人、家庭,更需要被看見的是「部落」和「社區」的力量。

對部落來說,很重要的在地力量和決策系統是傳統部落組織(如阿美族的年齡階層)和教會系統;平地人的居住社區則有村里長、地方頭人和宮廟等。

在這一連串從緊急救援到臨時安置的過程,最需要的是恢復原本地方治理和公共服務體系(對光復鄉公所的支援和復原、村鄰長的支持與授權)、關照原本地方的社區組織和支持系統,原本社區在地的紋理和部落傳統的組織才不會被打散,轉而成為重建的主要力量。

例如,馬太鞍青年Kulas Umo在Facebook記述:

從水災當天水退去後,便於馬太鞍長老教會集結,開始自主救災,因我們了解光復鄉地理環境,水災來臨時部落會形成一個孤島,而馬太鞍長老教會以及光復國小地處高處,不易淹水,因此我們便開始在馬太鞍長老教會進行老人與小孩的安置成為臨時避難所。部落青年則自主集結於光復國小成立行動指揮中心,進行部落受災戶救援、物資收發與整理、簡易醫療站、24小時巡視部落,哪裡淹水便進行回報(因縣府無法掌握即時的淹水狀況與通知),這5天下來都是部落年輕在地族人與返鄉族人自主分工維持運作⋯⋯

從9月23日以來,光復國小與長老教會皆依靠阿美族傳統社會制度的Kapah awid(年齡階層組織)自主運作、守護部落族人,我們從第一階段救援受困族人,第二階段收容避難與募集物資,第三階段部落道路清理與協助家園恢復,都是透過部落組織與族人的人脈資源來協調物資、機具跟發布相關資訊。

這就是部落組織力量的展現。

但目前政府重建政策並不重視部落與社區原有脈絡的力量,也沒有對「中繼安置」和「中長期社區重建」的想像。個人家戶式的重建補助和政策思考,除了讓災民缺乏集體的力量和發聲的管道,也未顧及受災的不只是個人家戶,還有整個地區的族群、社區脈絡。

中繼安置的形式很多元,台灣經過往九二一震災和莫拉克風災,過去的經驗中,使用過組合屋和營區的安置,但我們不須被過去經驗框住安置形式的想像。

我認為最理想、也符合「離災不離鄉」的原則的安置方式,是在光復鄉境內尋找合適的處所,可能是農場、度假村、營區,搭建組合屋和簡易中繼屋,好讓有需要的災民──包括:房子受災毀損不堪居住、房子尚待清理但目前需要臨時安置──盡快入住。

因此,當務之急是訪查與盤點出這兩類居民的名單及需求,再找出適合的大片土地。若仔細盤點過後都無適合的處所,再退而求其次,思考目前利用校園場地收容避難的方式該如何延續及提升品質。

這幾日在臨時收容處所和大家共同生活,我觀察到早上的安置中心很有生活感,住民們互道早安,吃完早餐就出門打掃;大樹下也晾起衣服。晚上旁聽Fata'an(馬太鞍)靑年會議,都有很強大的部落組織和自主力量,我們思考中繼安置可能方案,該如何進到部落的脈絡討論和對話。

政府必須認知,災民需要一個地方穩定安心的生活在一起一個月,目前的安置中心(如大進國小)之外,還可以考量幾個替代方案,如附近有大興國小、西富國小、已廢校的大富國小等,可以將小朋友併校合班上課,或讓小朋友跟災民(可能是自己的親友)融合在同一個空間上課,納入生命教育、災難應變、服務學習等課程,是個雙贏的做法,就不會有近期突然因為學童要復課而強制要撤離、移轉安置災民的風波了。

另外,從社工的角度來思考,若果家戶較缺乏資源、或家人身心有狀況,被拆散到一個、一個獨立的旅館房間,個別面對災後復原和重建,反而減少社會支持和連結,加上較高的災難脆弱度而更可能陷入風險。

我們思考中的「中繼安置」考量到的不只是個人的居住空間,還要包括公共空間、文化空間、鄰里關係及產業生計的考量。

目前光復鄉的救災和重建政策,亟需找到中央與地方政府及民間團體協力的機制,安置議題及整體重建政策都應該重視在地社群的聲音及力量。

我建議:組織災民自救會,並在安置中心召開住民會議及成立安置中心居民組織;若安置中心已有在地團體(如光復國小及馬太鞍教會),則支持在地團體自主管理,政府、受災居民與協力民間團體一起討論中繼安置的可行性,並規劃未來重建方向。

每一次災難都不能白費,依照過去經歷九二一、莫拉克等累積的經驗,災難之後的漫長重建是清除汙泥之外的更巨大挑戰。

接下來要做的,第一,是全面家戶關懷與需求訪查、建立起災區的基本資料,諸如:災區的範圍是?災民有多少人?誰是災民?有多少原住民多少漢人?這些都需要有人一起幫忙思考。這些基本資料和定義會牽涉後續重建計畫的策略和方向。

第二,與民間社福團體合作,發展緊急社工人力支援計畫或中長期生活重建服務中心;第三,安置中心要跟在地社區組織或部落組織合力,找到意見領袖,召開安置中心住民自主會議。讓部落與社區的力量成為重建的重要的支點;重建的決策中,不能沒有災民參與。這一切力量的凝聚,必須由「中繼安置」做起。

這次的災難對馬太鞍部落來說,是個族群的創傷,部落如何復原、療癒、集體重建,端看如何讓受災部落和社區能集體討論、參與決策、共度難關,這是十分重要的關鍵。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。