「余英時紀念論壇」活動整理

著名的歷史學家余英時今年8月1日在美國紐澤西州普林斯頓的家中去世,享年91歲。他是台灣的中研院院士,也是香港中文大學前身新亞書院的第一屆校友,其後返回母校任職中大副校長及新亞書院院長;而他後來在美國普林斯頓任教,不但在六四事件後,協助成立了「中國學社」,接待照顧流亡海外中國異議者,他更對台、港發生的重要民主運動持續發聲。

余英時對中國思想、文學有著豐厚的知識建構。聯經出版在2021年9月4日、9月5日主辦「余英時紀念論壇──敬思想史的傳薪者」線上活動,邀集海內外學者、出版人共同討論余英時先生的思想、為人及對後世的啟發與影響。《報導者》參與協辦此活動,我們將其中一場「知識人的實踐」內容摘錄後整理,了解余英時終其一身對自由主義的定義、想法,以及他如何看待「知識人」的角色。

「知識人的實踐」主講者有3位,分別是:《思想》雜誌總編輯、中研院人文社會科學研究中心兼任研究員錢永祥;香港中文大學政治與行政學系副教授周保松;八九一代流亡知識分子、《河殤》總撰稿人、居住在美國的作家蘇曉康。主持人是《Matters》創辦人張潔平。以下演講內容,由《報導者》自逐字稿摘錄、整理、編輯。

《Matters》創辦人張潔平:熟悉余先生的人都會熟悉「知識人」這三個字。「知識人」這三個字其實是余先生的發明,他大概在2002年,首先在他出版的《士與中國文化》這本書的序言裡提到,他開始不喜歡「知識分子」這個說法。後來2004年,他在《聯經出版》的《重尋胡適歷程》中,一邊寫作一邊發信叮嚀《聯經》的編輯,特別交代把所有文章中、書中提到的「知識分子」四個字,都改成「知識人」。他也特別說:「我愈來愈不喜歡把人看成某一種『分子』,所以我再也不用這個詞了,請注意。」在這一次叮嚀之後,我們大家其實就可以看到,2004年之後余先生確實不再用知識分子這個詞了。

他在往後的訪談中其實多次講過這個問題,他說,為什麼要用「知識分子」?「分子」其實是一個滿自上而下、被定義的、被分類的、沒有「人的靈魂」的一個詞,他覺得以前用是一種隨俗,但醒過來之後,發現知識分子這個用法來自「右派分子」、「壞分子」,其實是不是一個中性的詞,而是源於某種語言暴力。他認為,語言會限制我們的思想,所以用暴力的語言,其實就是鼓動暴力,我們應該要讓「人」這個字、讓「知識人」的人性重新回來,「人」的地位要受到尊重、我們要恢復「人」的尊嚴。

所以他堅持用「知識人」這件事,是從其實並不小的一個堅持開始。「知識人」的前提是,要做一個有尊嚴的知識人,要盡力的完成自我,同時也要尊重別人,要為追求人生的基本價值付出努力,要尊重我們所有受過教育的人心中一種對現實跟自我的責任感──這就意味著余先生的思想不可能僅僅限縮於書齋之中。我相信這也是非常多的人懷念他的一個重要原因,他的影響力遠遠不只限縮在學術界、思想界,其實應該說是散在我們的公共生活之中。

很多人、很多學者都不理解,余先生為什麼到去世之前,他還掛著美國《自由亞洲電台》(RFA)特約評論員的頭銜,而且他一直以來對中國、香港、台灣非常重要的政治事件──包括台灣的太陽花運動、更早的美麗島大審;到香港的佔中、香港的反送中、中國的八九──全部都是秉筆直書,而且不會像其他的知識學者一樣,說「我不瞭解狀況、我要先看一看、現在不方便做出評判」等等,他很快地會給出自己的判斷,並根據這個判斷去做非常多其實不是政治行動、但比較像連結跟救護的行動。

其實在學術史上跟在現實的實踐中,他都在做這一點。在學術史上、在思想史上,他作為一個重要的傳薪者;在現實政治的世界裡,他是一代一代思想者、尤其是不被主流接納的邊緣思想者很重要的庇護人,他像大樹一樣,真的庇護了非常多人。我們今天請到了3位分別來自台灣、香港跟中國的講者,將回應他的思想,作為一個知識人的實踐面向。

《思想》雜誌總編輯、中研院人文社會科學研究中心兼任研究員錢永祥:在余先生的學術著作跟現實關懷兩個方面,「知識人」都居於非常重要的地位。從早年的《士與中國文化》到新世紀的《朱熹的歷史世界》再到《論天人之際》,他所探討的許多議題都是以知識人為主角,用豐富的史料說明知識人在中國文化史中的性格與角色。他如此重視知識人,關鍵的原因在於他賦予知識人有一個關鍵的任務,那就是他認為一個文化的價值系統,雖然起源於一個民族的共同生活方式,但必須經過系統的整理、提煉、闡明,然後才能夠形成一套基本規範,在這個民族的精神生活中間發生引導作用。

我特別要強調余先生用的這幾個詞就是:整理、提煉和闡明的重大任務,這在中國傳統裡面一直是由所謂的「士」來承擔職責。換言之,余先生重視知識人,是因為知識人承擔文化價值系統的詮釋和發展的責任。余先生研究中國思想史,他的切入點正是中國的文化價值意識,從軸心時代的形成,到它的內容在歷史間的變化等等,因此他會對知識人關心有加,有很自然的學術根源。

另一方面,余先生關心中國文化的價值系統,其實就是在關心中國人的生活日常中能不能實現人生基本價值。人生的基本價值如何在日常生活中間實現?如何受到政治權力的阻礙與破壞?又需要藉由什麼樣的制度來落實?這些都是余先生在現實中的關懷焦點。在中國傳統中,這件工作正是由知識人、也就是傳統的「士」,還有現在的知識人所自覺地承擔的,這說明了他為什麼如此一貫地注重知識人這個概念。

但是余先生也深知,隨著現代發展,中國儒家為主的傳統價值體系逐漸解體,種種現代觀念也跟著出現,但是所謂的現代觀念究竟是什麼樣的文化價值?很顯然現代的觀念不可能再像傳統儒家一樣,具備足夠的完整性、體系性,而是相當零散雜亂的,甚至充滿衝突。現代的知識人如果要從事文化價值的經營與闡釋,所面對的挑戰會比傳統的士更為複雜。

何況在今天的社會,不僅很難找到一個在社會上普遍接受其權威的價值體系,針對各種價值的詮釋、發揚與傳播,也已經不是知識人所能壟斷的。相反地,社會本身的多元、文化詮釋者這個角色的多樣化競爭,再加上國家政治權力的介入,余先生所想像的知識人,在現代社會中間所能做的事情難免愈來愈曖昧、愈來愈微弱;他所期望有文化價值形成基本規範、在民族的精神生活中間發生引導作用,似乎也愈來愈不可能。

我認同余先生的看法,我相信一個社會的確需要一套能夠為絕大多數人所接受的文化價值,才能夠奠定我們共同生活的基本規範。但是另一方面,我懷疑儒家的傳統、或者任何單一的現代觀念能夠滿足這種需要。不過,這並不是說現代社會根本不可能有共同生活的基本規範。

在我所接觸到的思想資源中,羅爾斯(John Rawls)所謂的「公共文化」或者「公共的政治文化」,比較精準地掌握到了這之中的分別。現代社會的特色就是大家的意見、利益還有信仰非常分歧,那要如何去找到共同生活所需要的規範呢?

羅爾斯認為,必須要發展社會的「公共文化」。他說,公共文化是一個社會的公共生活所逐漸積累凝聚下來的共識。在近代歐洲以及美國的歷史中發生過各種辯論鬥爭、衝突,包括歐洲的宗教戰爭、後來的工人運動;在美國的話,就是19世紀的內戰,20世紀的民權運動、婦女運動,這些衝突逐漸沉澱、積累了一些大家所熟知的觀念跟原則,這個社會的成員都能普遍接受。

這中間還是會有很多爭議,例如種族跟性別的平等所涵蓋的項目究竟有哪些?又例如人類所謂的民主是不是應該從政治領域擴張到經濟領域?這些都爭議很大。但是在爭議之外仍然有一些共識:例如所有的人類都享有自由、平等,還有民主參與的權利。這些共識並非空談,而是構成了一個社會的公共文化,奠定了各種社會裡面各種制度的正當性。

那麼知識人和公共文化之間是什麼關係?羅爾斯並沒有特別談到知識分子,但是他反省過哲學家、或者政治哲學家在構成公共文化時的角色。羅爾斯認為,哲學家必須以公民的身分參與公共文化的詮釋和闡明,哲學所能做到的是「收集」,試著把它們組織起來,形成一套關於社會架構的觀點。

我相信羅爾斯賦予政治哲學的工作,其實很能呼應余先生對於現代知識人角色的期待,也就是尋找一套價值系統作為規範的基礎。羅爾斯比余先生更為明確地指出了這種系統的公共性格,但是我猜想余先生會高度認同羅爾斯關於公共價值系統的這種形而下的詮釋。這種價值體系很難去滿足人們安頓生命的形而上需求,但這不是說它沒有意義,它的功能在於經由它所奠定的社會共同規範,大家才有機會去展開自己的形而上追求,不至於遭受壓迫、歧視甚至於禁止。

我個人曾經對台灣社會的發展、特別是過去40年來的民主化的過程,到底有沒有形成一套公共文化提出過分析。我個人覺得,以台灣的情況而言,已逐漸有一套關於公共規範的、公共生活規範的雛形想法,但是每次發展到某一個階段,就會碰到其他力量的破壞。我覺得這是台灣社會很需要慎重思考的。公共文化在香港社會的發展,目前則是在一個很艱難的情況下。

現在的知識人已經不能再認為自己掌握了終極的真理、妄想擔任「道」這個傳統觀念的代言人;相反地,知識人應該尊重社會的多元現實,積極促進公共社會的討論。這對所謂以知識人自居的大家,添加了很重的一些責任。在現實環境中,公共討論最需要什麼?需要一些制度條件,比如言論自由、出版自由;在心態的條件方面,需要去培養尊重異己、承認自己可能犯錯的基本態度。這兩者都是當今知識人需要去努力、致力的目標。

羅爾斯特別強調文化的歷史性格,也就是說,公共文化是一個社會在經歷各種悲劇、成就的漫長過程之間,集體學習的成果。「集體學習」這個概念,也許對中國的朋友來說會覺得敏感、覺得刺耳,可是拿台灣經驗來說,台灣過去40年來民主化的過程,如果要找一個形容詞形容它的特色,我覺得它是給台灣社會一個集體學習的經驗。羅爾斯對公共文化歷史性格的強調,提醒了知識人,要去重視自己社會的發展歷程,要以沉重的心情,去面對那些曾經震撼整個社會、捲入億萬人民的悲劇,例如中國的文革或者八九,協助人們吸取教訓。

我覺得中國發展過程中一個最大的遺憾,就是對於歷史的記憶、詮釋,還有重新敘述,受到政治力很強的干擾。所以,雖然中國在發展過程中有過驚人的悲劇,也有過很大的成就,但是因為整個社會沒有機會藉由歷史回憶、歷史詮釋,去從事集體學習,中國的社會在今天還是很難積累跟凝聚共識,這是一件非常可惜的事情。在今天的中國,知識人在這些方面受到的限制非常多,我覺得這個時候,特別需要海外的知識界有所擔當。

今天余先生的著作不太容易在中國公開出版,余先生思想的傳播、或他所推崇的這些價值的傳播,在中國的環境裡受到了限制;我覺得特別遺憾的,就是中國的知識界沒有機會,去好好重新回憶70年來社會發展歷程裡所提供的教訓。

照我們剛剛上面講的,(知識人)應該改成公共知識人,或者用大家更習慣的語言來說,就是公共知識分子。可是很不幸地,今天「公知」這個詞在中國好像變成了帶有某種嘲諷的意思。每個社會都需要這種具有公共意識、公共修養、公共關懷的知識人,這些人在每個社會裡面,不一定要在校園裡面,或者是學院裡面,也可以在新聞界、媒體界扮演非常重要的角色。在台灣、在香港,或在中國,我們都要再去更客觀地、以比較莊重的心情,去體會所謂的公共知識人,在這個社會的公共文化形成過程間可能扮演的重要角色。

香港中文大學政治與行政學系副教授周保松:余先生1950年從大陸過來香港,我是1985年、也就是少年的時候,從中國大陸移民來香港。余先生移民來香港是為了探望他的父母,我當時移民來香港,也是為了跟我的父親團聚,來的時候我們都沒有任何的心理準備,要在香港這個地方落葉生根。這個是第一點,我跟他有同樣地、跨過羅湖橋的一個經驗。

余先生來的時候,他是住在九龍深水埗的青山道。我來的時候,跟他住在同一區,都是住在深水埗。那時候,我住在另一條街叫北河街,很近,走10分鐘就可以到,因為在同一區裡面。1950年新亞書院創辦的時候是在桂林街,北河街其實就在旁邊,所以我的少年時期幾乎每天都是在桂林街附近遊蕩,在新亞書院創辦的那個地方成長,這個是第二點。

第三點是,余先生來了以後,由他的父親介紹進入新亞書院,他那時讀了《國史大綱》,希望能夠進入新亞書院跟錢穆先生念書。我自己在香港讀中學的時候,當年也是一心一意地要進新亞書院,因為我也是在中學時讀了錢穆先生的《國史大綱》、《歷代政治得失》,那時就覺得我一定要進新亞。

余先生從50年代來香港之後,就是一個非常堅定的自由主義者。今天我主要談三個問題。第一,我想跟大家分享一下我所理解的,余先生所堅持的自由主義,到底它的基本的內涵是什麼?他不僅僅是很簡單的說一句反共就完了,他是有非常深刻的意涵在後面。

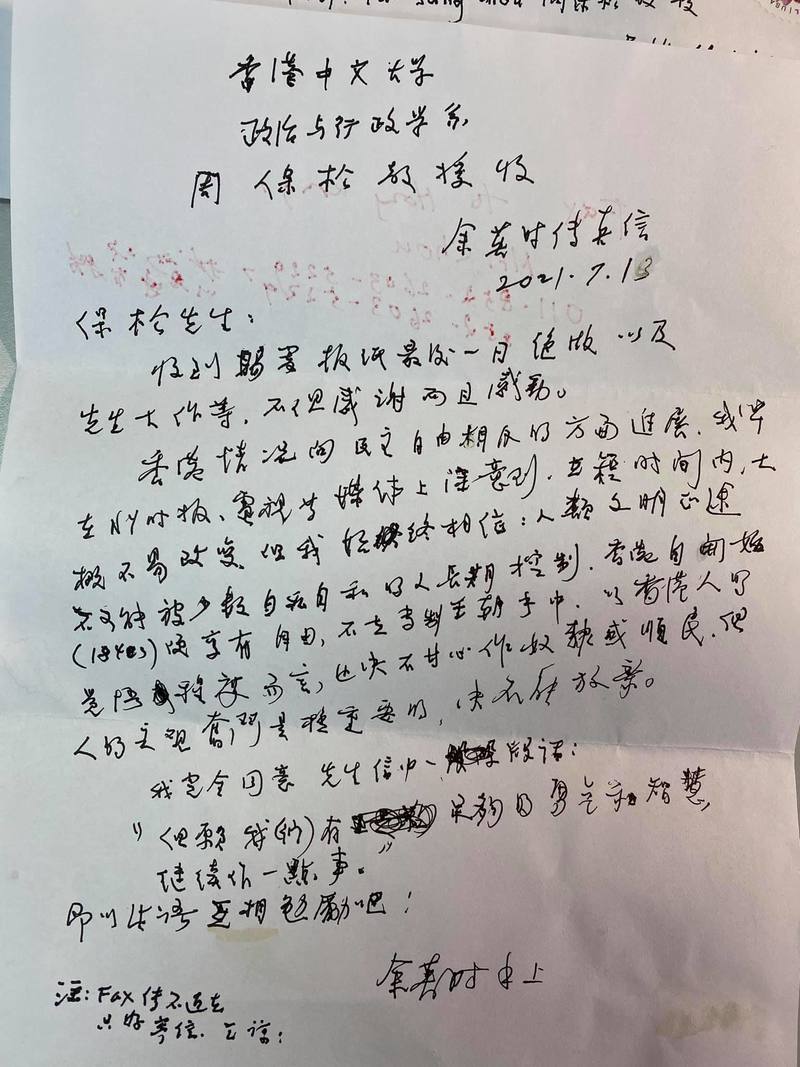

香港《蘋果日報》被關掉那一天,我的心情非常不好,我寄了一份《蘋果日報》的報紙,寫了一封相當長的信給余先生,7月13日余先生很快地就給我回了一封信。信裡他說,香港情況向民主自由相反的方向發展,「但我始終相信人類文明正途不可能被少數自私自利的人長期控制。香港自開始便享有自由,不在專制王朝手中,」他說,「人的主觀奮鬥是極重要的,絕不能放棄。」

這是余先生在人生最後的一段時間,給我、可能也是給香港人的很重要的一個分享。從這裡面,你會看到他特別強調民主跟自由,他說「民主自由是人類文明的正途」,對他來講,民主、自由對所有的社會,包括香港、中國大陸、其他地方,是有普世性的價值,人類文明應該朝這個方向發展。

從這點我想特別強調,余先生其實是很清楚的自由主義立場,他覺得民主跟自由,是我們在這個社會基本制度裡應該追求的。他人生走到最後的時間,他還是這樣的立場。

但同時,余先生也講:「改革社會,要使民主、自由這些價值得以實踐,必須避免左右兩極化的『畢其功於一役』,只能採取逐步漸進的方式。」這個非常重要,余先生是說,我們認同自由、民主的價值,但是怎麼去達到這個目標?可能不能用全盤地反傳統、全盤地激進的方式,希望能一夜之間透過激烈的革命達到成果。余先生一生努力要做的,就是希望能夠建設我們的公共文化,希望民主、自由的信念,能在我們的公共文化裡面生根。

余先生從年輕時開始,就以所謂「現代的知識人」自許,跟古代的「士」是不一樣的。古代的士人,是希望透過作官、透過參與朝廷,去改變這個世界。余先生一生從來沒有想過要做官,從來沒有想過要參與到現實政治裡面去,他希望的是影響公共文化,以一個獨立知識人的身分,參與到這個過程裡,所以他是「現代知識人」。我覺得他對自己的責任跟角色,是有非常清楚自覺的。

千萬不要誤會余先生是政治上或文化上的保守主義者,在當代中國的語境之下,大家都知道中國現在不是一個自由社會,不是一個民主社會,作為一個自由主義者,他怎麼可能去保守什麼現在的價值呢?對不對?他希望的是對現實做出批判,希望能夠去努力尋求文化、社會、政治上的變革。

用錢穆先生的說法,他對中國歷史有一份溫情與敬意。他也跟林毓生先生一樣「拒絕整體主義的反傳統主義」,這是林毓生先生很有名的、一個關於五四運動的說法。當然余先生一生都是做關於士、關於知識人、傳統士的研究,同時他自己也承繼士人的精神,我說前面這幾點,都不表示中國不應該走向政治現代化。對余先生來講,前面這幾點他都接受,但不等於中國就應該回到以前,或者停留在現在。

余先生所相信的自由主義信念,是從50年代開始、在一個自由開放的環境裡面,經過長期反思,充分參考人類的歷史經驗、尤其是中國歷史的經驗,深入了解人性尊嚴跟侷限之後,他認為有充分理由支持的一套價值系統。不是我們所講的被人洗腦、或說只是他個人偏見,它是一個長期反思的結果。我借用羅爾斯的一個說法結論,它是理性主體,經過來回反思之後,達致的一種反思均衡的結果,英文叫「reflective equilibrium(反思均衡)」,它不是意識形態來驅策,而是反覆來回的思辨得到均衡點。

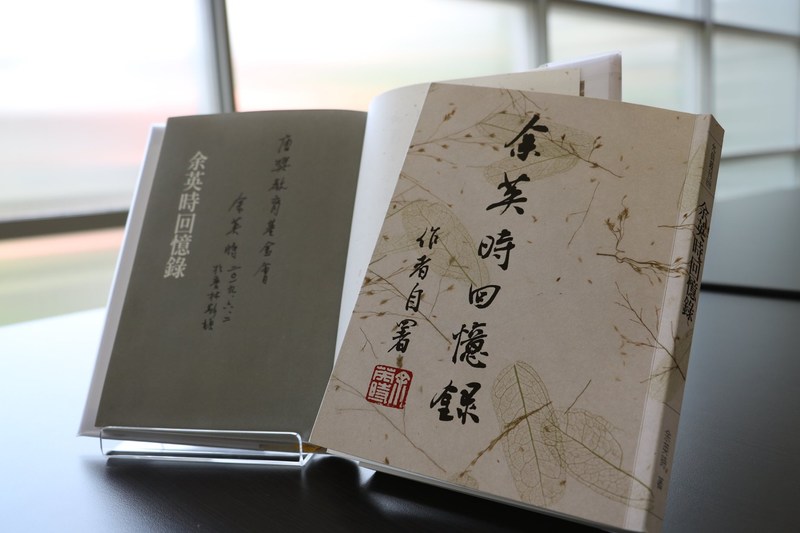

回憶錄裡他說:「何況『善未易明,理未易察』,我對於自己所思所信,也只看做一種可以不斷修改的價值系統,」不過他強調「我經過反思以後呢,我不是相對主義,我不是主觀主義」,他說「這一價值取向使我無法認同中共一黨專政的統治。」余先生說,有本事你就challenge我、挑戰我,如果我錯了,你用理由來說服我,我的立場不是一時的想法,而是經過長期的思考後,做出的一個判斷。

所以對余先生來講,自由主義不是絕對、不可質疑、獨斷的教條,也不是相對於階級、文化、國族可以隨時變動的信念,他不是獨斷教條,也不是主觀主義。自由主義對他來講是建置於人的實踐理性,不斷反思、有合理的理由去支持、而且可以被修正的政治道德觀。以哈伯瑪斯(Jürgen Habermas)的說法,是unfinished的modernity,是一個unfinished的project,沒有完成的規劃。自由主義從洛克開始走到今天,沒人說它是完美的,但是自由主義一直還有很大的生命力,就是因為它能一直因應我們世代的挑戰,做出反思跟調整。

余先生談自由主義的時候,大家不要輕鬆地說一句「余先生反共」就完了,絕對不是這樣,他是背後有思想的。很多人對自由主義有不同的理解,我給自由主義非常簡單的一個定義:一個具有正當性的國家,必須充分保障每一個公民享有一系列的基本自由跟權利。我相信,無論你接不接受自由主義,大家都可以接受這樣的理解。

用英文來講,就是「basic liberty and right」(基本自由和權利),從而使每個人都有機會跟條件活出自己想過的人生,自由主義的目標就是這樣。這些基本自由包括什麼?大家很熟悉,人身自由、良心跟信仰的自由、言論跟思想的自由、新聞跟網路的自由、學術出版自由、集會跟結社的自由、擁有正當的個人財產的自由,還有最重要的,參與政治、可以選舉的自由。我們可以用這樣的標準來測試一下,今天的香港、中國大陸,是不是一個自由的社會?

我覺得自由社會有兩個很重要的原則。第一,人是自主的個體(autonomy being);同時,人在道德上是平等的。自主跟平等構成了自由主義兩個最重要的腳。因此,國家最重要的責任,是保障公民享有平等的基本自由,並尊重每個人平等的自由,所以國家不能夠做什麼呢?不能夠強迫所有人追求同一個絕對的、普遍的、獨立於個體而存在的「上帝」──儒家說法裡是「天道」、柏拉圖說法裡是「至善」、共產黨的說法是「黨的意志」。自由主義跟傳統儒家跟基督教,其實有難以化解的張力,不是因為這些信仰、理論必然是錯的,而是因為自由主義尊重每個人都是平等的、自主的權利,這些信仰必須要得到每一個個體發自內心的認可。

所以,因為要尊重我們每個人發自內心的認可、尊重我選擇的自由,所以你不能夠強迫我相信某一個宗教、某一個黨的教條。如果沒得到我的同意,你不能逼我。從這個意義上來講,自由主義的社會,必須容許個體有充分的自由選擇自己的生活方式、文化、宗教認同,所以他必然是一個文化跟價值多元的社會。

從自由主義來講,任何對個人自由的壓制,都意味著個體選擇空間的減少,也就意味著個體無法在許多重要的領域做選擇。包括政治上我們沒有選舉;宗教上我們沒有宗教的自由;教育上我們一定要讀什麼的教科書;言論受到很多的限制,所以我們要翻牆⋯⋯經濟上,大家都知道最近中國大陸的事情,包括娛樂。因此我們沒辦法根據自己的意願,活出自己想要的樣子。只要觀察一下你在生活裡面,選擇的空間被國家收窄的時候,你感受到多大的痛苦,你就知道自由為什麼那麼重要。

那專制最惡的地方,就是傷害人的自主性跟主體性。它沒辦法讓人能夠有尊嚴地活著,也沒有一個自由的環境,讓我們能全面發展自己的心智、建立良好的社會聯繫跟社群生活。活在一個不自由的制度之下,每個人的生命質量都在遭受根本的破壞,沒有人能倖免。我們每個人一出生就活在國家之中、活在制度裡面,如果制度不改變的話,無論你是有錢人、沒錢的人,你是什麼階級的,在整個制度之下,我們每一個人的完善的個人發展,其實都會受到傷害。

余先生是一個歷史學家,注重所有事情發生都有歷史脈絡,當然余先生的自由主義信念不會無緣無故的出現。它從哪裡來呢?香港。

余先生1950年就來香港,1952年從新亞畢業,再5年才去哈佛。那5年在香港的時間,我用一個詞叫「defining years」,「defining」就是界定的意思,余先生那5年其實是define了他的人生。他能夠獨立於他的父母、獨立於其他的權威,根據自己的反思,界定我是誰、我的人生目標、我的人生計畫、我的人生追求的是什麼。在那時,他界定自己是一個自由主義者,香港對余先生來講不是一個過客之地,而是構成他自我的一個重要部分。只有如此,我們才能夠解釋為什麼余英時先生去了美國以後,一直都沒有停止過對香港問題的關心,一直到他去世之前,他還是那麼關心香港的政治發展、還是那麼關心香港的處境,我覺得,是因為他跟香港有一種非常親密關係。

在他的回憶錄裡面,有兩個故事很有意思。第一個,就是1950年過羅湖橋。來過香港的朋友應該知道,從深圳到香港要過一條河,上面那條橋叫羅湖橋。余先生說,過羅湖橋的時候有個很特別的經驗,「我突然覺得頭上一鬆,整個人好像處於一種逍遙自在的狀態之中。這一精神變異極為短促,恐怕還不到一秒鐘,但是我的感受之深,則為平生之最,以後再也沒有過類似經驗。」就是說對他來講,香港其實代表著一種自由的狀態,香港就是代表自由,羅湖橋的那一端跟這一端,其實是兩個不同的世界。他在1950年的時候已經有這種感受了。

他在回憶錄另外一個很好玩的故事是說,余先生當時在燕京大學念書,來了香港以後,本來是希望回去的,結果坐火車回去,過了深圳以後,火車壞掉了。在那個幾個小時裡面,他突然發覺了自己的心,「我不想回去,我要重新回到香港來」,這個決定當然就改變他一生的命運。你想想沒有那個決定的話,就後來沒有余先生後來的發展,今天我們就沒辦法讀到余先生那麼多精彩的作品。

回憶錄最後一段,他描述50年代的香港:

「從歷史的角度來看,50年代這個時期,香港為中國自由派知識人提供了前所未有的機會,讓他們可以無所顧忌地追求自己的精神價值。更值得指出的是:當時流亡在港的自由派知識人數以萬計。雖然背景互異,但在堅持中國必須走向民主、自由的道路,則是一致的。這是很重要的知識群體,並擁有難以估量的思想潛力。」

這個判斷我覺得是非常有趣的。因為我們,包括我們很多香港人都沒有想過,50年代的時候,香港當時有這麼多的自由派知識分子,影響了後來香港化的發展。我們今天思考香港的角色、香港的重要性、香港在未來中國的民主轉型過程裡面扮演的角色時,我相信余先生這段話,還是同樣可以當作很重要的參考。

余先生花那麼多時間去寫公共評論的文章、花那麼多時間去聲援民主運動,在很多知識人在權力面前選擇沉默、逃避、主動獻媚投誠的情況之下,余先生一直保持他獨立之精神、自由之思想,對大陸、台灣、香港各種打壓人權民主的舉動做出批判,並給予抗爭者公開聲援和支持。我問一個問題,余先生這樣是理性的嗎?他是傻瓜嗎?他幹嘛要這樣子做?他在普林斯頓、在哈佛,為什麼他不能夠好好享受大學者的悠閒,好好做學問,幹嘛要做這麼多的事情?這個問題,其實值得今天每一個中國的知識人發問。

我試著給出一個可能性。余先生這樣做,當然知道會有很多不利跟麻煩,消耗很多的時間跟精力,會被同行嘲笑跟非議,甚至書被下架,得到政治權力的報復,但是他依然堅持。我覺得余先生這樣做,肯定不是如他自己所說的「對政治只有遙遠的興趣」,或者只是「不忍見耳」。我相信余先生一定是很清楚自己這樣做有重大的意義和價值,這些意義跟價值,遠遠凌駕於他個人的得失。如果你問余先生這個問題,他可能會說:「這是非如此不可。因為這個只能夠這樣做,沒有其他的方法,非如此不可。」

六四流亡者、作家蘇曉康:差不多1990年到1994年間,普林斯頓出現了「中國學社」。余先生的自傳、回憶錄根本沒有寫到普林斯頓時期,不過,我估計他即使寫到普林斯頓時期,也不會寫中國學社這一段。中國學社裡面大概有20幾個在中國大陸非常著名的知識分子,就我所知,大部分的人也沒有公開地去寫過中國學社的事情。所以,這完全變成了一段沒有見諸文字的歷史,我今天想藉機會來講一講裡面的故事。也是從中可以讓大家看見余先生的人格、風格,他如何處理人的關係、和處理跟大陸出來的學人的關係。

中國學社其實是非常偶然地出現的。50年代有一位從普林斯頓大學畢業的艾略特先生(John Elliott),一個企業家,住在普林斯頓。他在1989年夏天,聽到了天安門大屠殺的消息以後,非常震驚。北京發生這樣的事情,對所有關心中國、喜歡中國的人來說,都是驚天動地的事。艾略特先生是一個喜歡中國文化的外國人,聽到這個消息以後,他非常地痛苦。他把一張100萬美金的支票寄給了普林斯頓大學校長,寫了封信。據說,他跟校長講,希望學校用這筆錢去幫助那些在普大讀書的中國留學生。

校長接到支票以後,覺得不太好處理。因為實際上,在普大讀書的那些研究生,不管是讀碩士還是讀博士,都是有獎學金的,不需要額外的資金補助。於是校長就把這張支票交給了東亞系處理,畢竟他想東亞系是跟中國有關的,比較符合捐款人的原來的意願。余英時教授當時就在東亞系教書,那時候在東亞系的還有我們大家都很熟悉的Perry Link,林培瑞先生,還有幾位教授。他們接到支票以後,做了一個研究,覺得按照捐款人的意願,拿這個錢去幫助從中國大陸流亡出來的文化人,可能也很合適。

我是八九以後遭到中國政府的通緝,當時香港的黃雀行動把我救到香港,然後馬上把我送到法國巴黎。我是1989年的秋天,大概是8月底、9月初到巴黎。我在年底就接到余先生寄來的邀請函,邀請我去到普大去訪問。我當時也獲知,還有一些跟我一樣在法國的流亡者也接到這樣的信,後來第二年,我們就陸續都到了普林斯頓。中國學社成立了以後,大概陸續來了25、26個中國大陸的流亡者。比如說,中國大陸著名的記者劉賓雁先生、中國國務院經濟體制改革研究所的所長陳一諮先生、中央黨校的阮銘先生;幾個學生的領袖,比如說柴玲,也曾在中國學社,但是後來離開,到普林斯頓大學讀書了。

余先生和東亞系告訴我們,大家自己選一個理事會,自己管理自己。第一次選的時候,我被選出來做這個理事會的(執行)主席。

後來由東亞系組織在中國學社開了大概3個月的課,我們當時上了很多非常好的普林斯頓大學課程。那些教授都是非常著名的學者。比如有Republic of Plato(柏拉圖的《理想國》)這樣的課程,還有古典世界的終結,還有歷史與電影,還有希臘戲劇等等。當然也講到現代,比如說英國憲章史。我認為我們到普林斯頓大學收穫最大、最有意義的,是上了一些這樣的課。當時雖然大部分人實際上英文不行,聽課還要翻譯,但是這些老師都是最著名的學者,給大家講了一圈課,我自己覺得是最受益的是這件事情。

另外中國學社也做了一些研究,希望能夠寫當代中國史。余先生跟我們專門上了一堂歷史課。他很風趣,他說「你們都是創造歷史的人,我是寫歷史的。可是呢,創造歷史的人不見得會寫歷史。」歷史要怎麼寫呢?他說,「寫歷史首先要問材料從何而來?如果做八九民運的研究、當代史的研究等等,你都第一步要去查書目,要先看看以前別人在這個問題上說過什麼?然後你才知道自己要說什麼。」他跟我們上了一堂這樣的課,講了一些最基本的寫歷史的方法。後來學社沒有錢,也就散了。

他們到的那一天,我就哭著拉著余先生,說「我想回國,我想帶傅莉回國去治療。」余先生當時就跟我說了一句話,他說,「共產黨會那麼仁慈嗎?你不想一想?」這句話,我當時聽不懂。但是,到了2003年我父親去世,我向中國提出想回國奔喪,中國大使館當時給我的答覆就是「我們不能給你簽證」。

對於制度、對於這個政權,余先生他有一種穿透力,他能一下子就看到(核心);而我們這些從那個制度下出來的人,反而根本不懂這個政權,不懂這個制度。這是我自己的親身的感受。

1978年余先生回了中國一趟,他以後再也沒回去過。當然我們可以從文化、從理論等角度去解釋余先生再也不踏上中國土地的原因,大家都知道,中國政權千方百計地要拉余英時回去,甚至把余先生的潛山老家修得富麗堂皇,完全變成一個當地景點。某個有中國官方背景的人送給我一套余英時老家的照片,好漂亮啊,我差點把這個照片拿去洗出來,給余先生送去,結果讓我太太擋住了。我太太傅莉說,你幹嘛,余先生不回國的,你跟他送照片幹什麼去。後來余太太跟我說,我們也有這些照片,但他不回去。

他為什麼不回去?我沒有讀到余先生的文字裡曾提過這件事情,可是他有一次跟我講,他1978年那次回國,獲知余家一族留在中國大陸的人、後代,當地的政府都不准他們上大學。這對余先生是非常非常大的傷害。他不再踏上這片土地,跟這有很大關係。

余先生有個表妹叫張先玲,張先玲的兒子王楠,就是在六四天安門廣場被打死的。當時王楠還是個中學生,他拿相機照相,一閃光,一顆子彈就過來。王楠被打死以後,張先玲找了多少天,找不到兒子。戒嚴部隊進來以後,把屍體弄走,在附近找個地方埋了。後來張先玲是在天安門廣場附近的一個中學裡頭,挖出她的兒子。這些都是具體的、私人性的,跟這個政權的關係,不開玩笑的,完了。

張潔平:我們都知道,今天我們在華語、尤其是中國大陸跟香港的環境裡面,人的自主性愈來愈低。在這個狀況下,知識人在很有限的情況下能做點什麼,讓這個惡劣的社會保留一點希望的火種?在今天這樣的現實裡面,我們應該怎麼自處,怎麼讓同行者看到彼此的光亮?

周保松:余先生從20幾歲開始,一直到人生的最後,一直都是一個自由主義者,一直在堅持、在面對這個世界。從50年代到2021年,中國發生了那麼多的事情,現在自由主義在中國是非常的低潮,無論是在理論上或者現實上,很多知識人或者學者愈來愈退回到書齋裡面去,或者不再願意公開地講自由主義的理念、自由主義的價值。余先生憑什麼堅持?他的底氣在哪裡?他的道德資源、知識資源從哪裡來?

余先生說得很清楚,他20幾歲時也感受到馬克思主義、社會主義的吸引力,他來到香港以後,他最重要的任務就是在學理上,讓自己能回應歷史唯物主義的那種說法。他發覺唯一個可以做的方法,就是讀書。他除了跟錢穆先生念書,還主動地去英國皇家學會、跟美國圖書館借很多當代西方不同的理論書、歷史書來看,拓寬自己的眼界。從這裡可看出,讀書可以給我們力量。

余英時先生一生的努力,給了我們寶貴的道德資源跟知識資源。那我們如何接著他的努力走下去?如果他給我們一個榜樣,我們如何從裡面得到啟發?我們應該在自己的位置上,繼續做一點的事情,千萬不要說我們什麼都做不了,最後變成犬儒主義、變成每個人都認為「現實是沒辦法改變的,我們只能夠接受,我們只能夠屈服,我們什麼都不要做」,然後看著別人努力、別人犧牲。

錢永祥:這個問題沉重就在於,我覺得好像任何具體的建議,都是不太忍心說出口的。特別是在比方在當下的中國大陸,環境的壓力很大、各種限制很多。但如果容許我表達自己的感受的話,我會要這樣講。

拿到我們今天的環境,這兩件事情也許離我們很遙遠。但我覺得每個人都要面對的根本問題就是,你到底是一個什麼樣的人?當你面對這個問題時,你會有一種比較強大責任感,不可以太委屈自己、不可以活得窩窩囊囊的。就是說,在環境允許的情況之下,你想說的話、你想做的事情,要能夠盡量去說到做到。

我知道很困難,但是人不能夠放棄。你在乎自己的話,你就不會變成一個完全虛無、完全犬儒的人。當面對一個壓力很大的環境,如果不是有很大的內在力量的話,你很容易就變成犬儒跟虛無,因為那是一個把責任從肩膀上丟掉的最好、最簡單的方法。可是我覺得那樣的人,可能最後很難跟自己做交代。我覺得只要我們在乎自己要做一個什麼樣的人,你就會開始去在乎很多其他人的事情。這時候我們不再寄望於一定要整個社會覺醒,也寄望於自己可以在周遭的小小環境、有限的條件下,發揮影響力去跟他人溝通。

這些話說起來好像挺容易的,可是我講這些話的時候,心情是很沉重的。

蘇曉康:中國大陸很有可能會進入一個黑暗時代。多長我們不知道,因為我們看不到這個政權有任何改弦易張的跡象,然後我們又看不到民間有抵制的可能性。在這樣一個時代,我對年輕人有兩個非常簡單的建議。

第一,大家都不要做壞人好不好?我不要求你勇敢,我不要求你起來當烈士,你不要去害人就好。第二,你有一點餘力,幫別人一下。

我以前常跟人家推薦一本蘇聯的小說叫《齊瓦哥醫生》,它寫齊瓦哥醫生這個人,不是一個反抗者,甚至是個有點軟弱的醫生。但他就堅持一條信念,我不做壞人;然後他有餘力的時候,就幫別人一下。你若能做到這兩條,我覺得你就對得起良心了。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。