精選書摘

著有《從前,有個錄影帶店》的葉郎,新書《從前,有個奇麗馬》集結台灣、好萊塢、日本的戲院軼事,從台灣出發,穿越百年戲院風華,漫遊全球電影院蹤跡。從電影膠捲到串流時代、手機螢幕到世界最大影廳、馬戲雜耍到演唱會電影──不只是電影的前世今生,更是未來娛樂體驗的狂野預言。本文為第6章〈轉職難!難如上青天〉部分書摘,經由新經典文化授權刊登,文章標題經《報導者》編輯所改寫。

聽說紅樓有鬼。

曾在紅樓工作的友人,多年前隨口轉述了館內各種疑神疑鬼的鬼故事。不信邪的我在聽到的當下完全沒當一回事。等到真要在文章中引述的時候,只勉強留下「有鬼」兩字的模糊印象,剩下的鬼故事情節都已丟失。如果是因這關鍵字而打開本頁的讀者,已經可以當成誤入點擊詐騙而直接跳過此節。

以下全文,不會有鬼。至少沒有傳統意義上的鬼。

「你知道這戲院裡有鬼嗎?」電影《不散》中的日本演員三田村恭伸這麼問陳昭榮。

《不散》是永和的老戲院福和大戲院在2002年拉下鐵門、結束營業之後,被蔡明亮導演租用一年的時間拍攝所得的電影。而劇情講的正好就是福和大戲院最後一天開門營業發生的事。

然而電影中有一部分橋段,其實來自於蔡明亮在西門町的另一家老戲院看電影的經歷:

「當時的紅樓戲院也是同志流連的地方。有段時間我很迷史蒂芬.史匹柏的《第三類接觸》(Close Encounters of the Third Kind),想要把一些片段放進我的短片內。正好紅樓戲院還在上演第三輪,我就帶著一台8釐米攝影機跑去偷拍。在幽暗中,至少有10個人來摸我的腿,我稍微抗拒他們就走開了。」蔡明亮導演曾在演講中回憶。

這段紅樓戲院的具體記憶,最後碎裂成了《不散》電影中發生在福和戲院觀眾席、男廁小便斗前和各種通道中的那些潮濕、曖昧、苦苦追尋的性試探片段。

1908年落成的新起街市場分成八角樓和十字樓兩個建物,而如今的西門紅樓所在就是其中的八角樓。戰後轉型作為劇場使用的八角樓,在短短十多年間不斷塗改職業欄,經營過說書、相聲、京劇、越劇、話劇和歌廳(紅包場)等各種各樣演出形式。

1963年梁祝電影熱在台北發生的時候,紅樓劇場已再度轉職,正式成為紅樓戲院,並正好趕上電影票房空前的熱潮。雖然《梁山伯與祝英台》的拷貝輪到紅樓戲院映演的時候已經不算是首輪,仍然繼續吸引了滿坑滿谷的人潮在紅樓門口排隊買票。

作為全台灣電影院競爭最激烈的一級戰區,紅樓所在的西門町商圈短短幾年內就達到超過30家電影院聚集的可怕密度。而中年轉職的紅樓戲院受限於超過半世紀歷史的建築,已無法像新蓋起來的電影院那樣有競爭力。不只無法提供更新更好的聲光效果,八角樓老舊的屋頂還時不時四處漏水。戲院的生意因而日漸衰退,最後只能在1970年代轉型成為色情電影院,映演台灣和香港生產的色情電影。

詭異的是即便到了2025年,在台北市政府所屬的文化場館西門紅樓的官方網站上,還是刻意省略了紅樓作為色情電影院存在近20年的歷史,即使那是政府接管該空間之前的最後一個營業項目。就好像台北市政府也成了這部蔡明亮電影裡頭的一個角色,因此非常入戲地緊緊跟上電影中的核心比喻──

那些被社會視而不見而只能在陽光照不到的昏暗處摸索、試探的性少數,通通都是陰魂不散的「鬼」。

不過官方從書面紀錄中排除色情電影院經歷的理由,也可能是「依法行政」。法規上政府從未真正開放色情電影公開映演,所以按照他們的觀點,曾經春色滿溢的色情電影院確實是不存在的(也是「鬼」)。

在政府不許的前提下,當時台灣幾家色情電影院多數採用所謂「插片」的做法,在送審通過、通常經過大幅修剪的正片之外加映色情片段來攬客。有時候被補回去的片段甚至根本不是接在原本的段落中,而是完全沒來由地在故事結尾一口氣演完所有性愛和裸露場面。據說只有西門町另一家更大膽的色情電影院──白雪戲院,膽敢播放未經修剪的完整色情影片。

鍾孟宏導演在《我不在這裡,就在往那裡的路上》一書中還提過另一家台灣色情電影院的鄉野傳聞。他說台南的金馬戲院上頭有座銅雕小馬設有機關,如果戲院把馬頭轉向右邊,代表現在有警察盯場,所以不會映演「有料的」;如果馬頭朝左的話,則表示這場可以放心加料。

西門町的紅樓戲院、白雪戲院和台南的金馬戲院,指出了一條許多世界各大電影院都走過的標準轉職路徑:

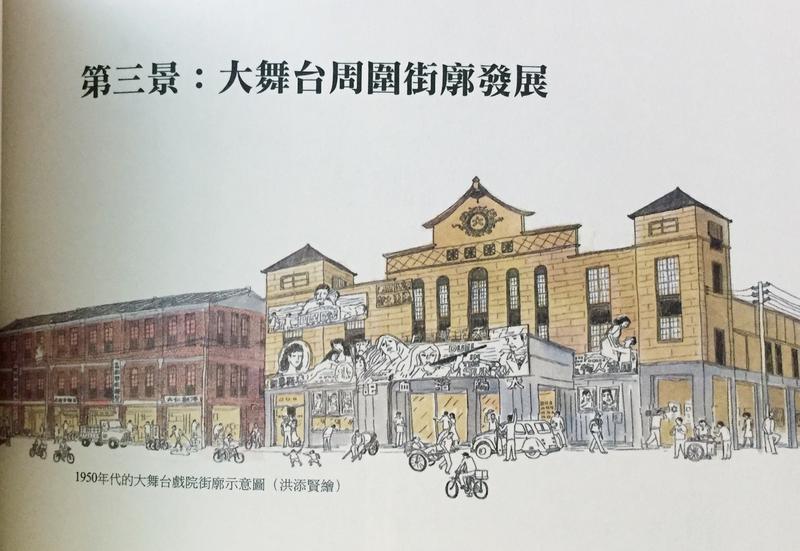

世界主要都市的電影院職涯前半生通常都落腳於整個城市最重要的商圈,佔據一站滿足購物、娛樂等生活需求的消費區位。金馬戲院所在的台南市中西區過去曾有「電影里」的稱號,因為那兒打從日治時期開始就和台北的西門町一樣,存在大量電影院散布在週邊街區各個角落。

隨著時間的推移,原本人潮絡繹不絕的商圈和電影院空間開始出現老化的跡象。喜新厭舊的消費者會改投其他商圈的懷抱,轉往那些後來才興建、設備更新更好的新電影院看電影。逐漸失寵的老戲院,最常選擇的替代道路是從首輪降為二輪,或是轉向放映一些非主流的電影類型。在移民人口眾多的國際都市如倫敦和紐約,可能會映演服務印度移民的寶萊塢,或是服務日本移民的哥吉拉電影、黑澤明電影。

至於沒有特定移民人口聚居的其他地區,老電影院被拆除之前最後一個映演劇目,則有很高的機會是1970年代前後隨著《深喉嚨》(Deep Throat)熱潮而興起的軟色情電影。

問題來了。《深喉嚨》帶起的全球軟色情電影風潮,描繪的主要還是異性戀者的色情生活,甚少以同性戀者為主角,為何這些色情電影院裡出沒的多半都是男同志族群?

實際上,在台北的白雪戲院、紅樓戲院出沒的觀眾並不是只有男同志。黑暗的影廳裡頭,異性戀和同性戀者都各取所需。差別在於異性戀者作為社會主流性傾向,後來很快就擁有了更容易取得的色情內容管道(比如1980年代開始普及的錄影帶和有線電視)。同性戀族群則還要等到網際網路普及之後才獲得了同等的色情內容消費機會。

而且除了消費色情內容之外,就如同《不散》演的那樣,他們的另一個動機是在這隱蔽的地下社會中(物理上和心理上的)和其他隱蔽的同性戀者進行第三類接觸。

「我們這個王國,歷史曖昧,不知道是誰創立的,也不知道始於何時,然而在我們這個極隱秘,極不合法的蕞爾小國中,這些年,卻也發生過不少可歌可泣,不足與外人道也的滄桑痛史。」白先勇在《孽子》中描繪了男同志的新公園王國(後來的二二八公園)。

新公園旁的新南陽電影院則因為地利之便而成為男同志聚集的電影院。1971年新南陽拆除之後,他們才風塵僕僕地從新公園出發、沿著寶慶路的這一頭轉向800公尺外頭的西門紅樓。

另一部書寫男同志的文學經典──朱天文的《荒人手記》也記述了紅樓戲院內的實況。小說的主人翁以第一人稱回顧自己的紅樓記憶:

「可能,我到紅樓看了一部叫不出名字的片子,當我緩慢適應了周遭一片漆黑之後,幢幢如置身在夜潮的灌木林裡。我背後一叢叢灌木發出咻咻聲,漫山遍野騷攪著亂影,煽出腥味。我冰冷顫抖像枯木上僅剩的一片黃葉,躲至劇終散場,我見自己臨崖懸坐在陡峭廂樓,腳軟嘴麻。我不敢回頭,但我還是回頭,瞥見了空蕩座椅地階上散棄著擦拭過的衛生紙如一坡地盛開的白牽牛。」

隨著《深喉嚨》而起的色情電影院其實沒有太長的光景,很快就遇到來勢洶洶的勁敵。1970年代末、1980年代初快速出現在全世界家庭裡的錄影機,提供了比電影院更私密的色情消費路徑,因此快速瓦解了色情電影院暴起暴落的王朝。

另一方面,色情電影工業雖然善加利用了錄影帶這個新媒介而暫時維持榮景,但錄影帶也替他們帶來可怕的敵人──跳過整個內容工業鏈的素人色情錄影帶。不受監管的素人色情內容比起原本要花很多時間鋪陳故事的色情電影有更直接、不囉嗦的性描繪。以前經常在電檢中被刪減的色情片段,現在根本構成了整個素人錄影帶的敘事主體。市場證明了觀眾更愛這味。

因為主力消費者已經轉向光華商場那些更容易取得並輕易複製的VCD,1997年作為色情電影院將近20年的紅樓戲院正式熄燈。

其實,在紅樓戲院熄燈前兩三年,樂山基金會執行長丘如華、身體氣象館創辦人王墨林、實踐大學講師顏忠賢等人曾大力鼓吹保存和再利用。不過這棟建物真正置之死地而後生的轉職過程,就像《不散》中行動不便的售票員陳湘琪在電影院裡四處徘徊、試圖將剛剛蒸好的壽桃送給她心儀的放映師(李康生)的過程一樣曲折坎坷。

曾經,有將紅樓整建為電影博物館的倡議;曾經,國家電影資料館(後來的國家影視聽中心)也有意租用作為館藏映演空間;曾經,紙風車劇團進駐將其作為劇場又經營了幾年;最後,是2007年進場接管的台北市文化基金會以文創基地的形式讓後方的十字樓在某種意義上重返110年前的市場機能,而八角樓二樓則是重操舊業,再次作為藝文演出的劇場之用。

不過紅樓戲院的二度就業故事裡最戲劇性的轉折應該是兜了這麼一大圈之後,曾出入紅樓戲院的群鬼最後又回到了紅樓聚集。

早先在此處摸索、試探情慾的男同志社群,其實在紅樓戲院停業之後隨即登出紅樓,鳥獸四散。被市府重新打上明亮燈光重新開張的文創商場,沒那麼適合這些無法見光的夜行動物棲息。結果,是紅樓旁邊的西門市場在各種業態先後經營失利之後,突然摸索出了同志酒吧的成功業態,最後還和台北同志大遊行一起登上政府的國際旅遊宣傳,成為觀光客來台必遊的目的地之一。

雖然和《不散》一樣迂迴曲折,但幸運的是紅樓的這部同志鬼片終以喜劇收場。

上世紀性保守文化的雲霧終被新世界的風吹散。台北後來已然躋身成為對LGBTQ+性少數更友善、更開放的世界領先城市之一。曾被該城視而不見的鬼,現在則粉墨登台扮演城市觀光代言人的新角色,成為西門町面向全世界的一座燈塔,照亮原本只能在影廳燈暗之後出沒的人。

- 時間:5/17(六)14:30~16:00

- 講者:葉郎(本書作者)、褚明仁(國家電影及視聽文化中心董事長)

- 地點:華山青鳥書店(台北市中正區八德路一段1號)

- 報名詳情:https://forms.gle/yJU4bY4MbtYXCqft9

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。