精選書摘

「這是一堵牆的故事,那堵牆不知道什麼原因,選了我作為它所說所為的見證者。」

納瑟.阿布.瑟路爾許(Nasser Abu Srour)是2023年10月7日之前超過5,000名被關押在以色列監獄中的巴勒斯坦人之一。1993年,他在遭受強迫供詞與不透明的審訊後,被以殺害一位以色列情報人員的罪名,判處無期徒刑,且不得假釋,目前仍在獄中。

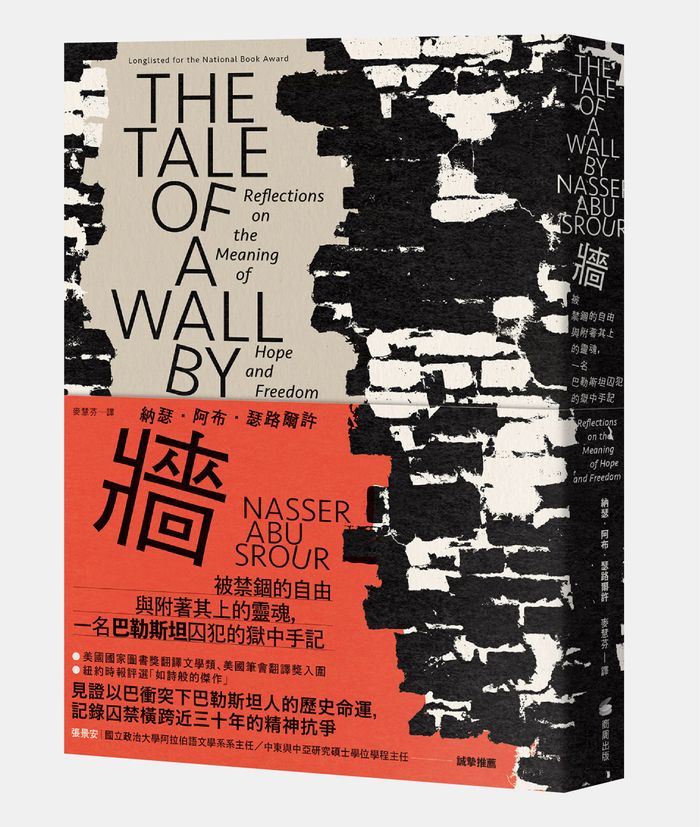

納瑟透過電話將文字口述給他失明的姪女,由她錄音後再轉錄成文稿,寫成《牆:被禁錮的自由與附著其上的靈魂,一名巴勒斯坦囚犯的獄中手記》這本書。

在他的文字裡,他不記述刑求的嚴峻,他談「巴勒斯坦浩劫日」(Nakba,指1948年5月15日以色列宣布在巴勒斯坦的土地上獨立建國後,第一次以阿戰爭開打,百萬巴人在開戰後淪為難民)、以及「石塊起義」(Intifada of the Stones)的歷史,以詩意與深刻的文字描繪了自己在以色列監獄內狹窄空間中關於身分、巴勒斯坦民族、宗教、政治、自由等思索。他將剝奪自由的監獄之牆變成夥伴與對話者,成為支撐他近30年漫長禁錮的穩定力量。

本文為《牆:被禁錮的自由與附著其上的靈魂,一名巴勒斯坦囚犯的獄中手記》部分書摘,經商周出版授權,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

吉內德監獄的條件與阿什克隆沒有差別,但是前者卻令人有一種隨時都可以爆炸的沸騰興奮感,我後來了解到,那樣的興奮感源於大家對於當時正在巴勒斯坦公共廣場上發生的重大政治事件,所產生的一種更強烈意識。在吉內德監獄裡,恐懼具備一種完全迥異的本質,而且如此靠近,幾乎要灼傷你的手指。那是一種熟悉的恐懼,某種我曾經遭遇過的恐懼。那是一種我認識它,它也認識我的恐懼。這種恐懼味道中的某種東西,以及氣味中的強烈特殊性,讓我聯想到酒精。

這次移監所產生的心理變化,把我自己都嚇了一跳。一個人從某個地理位置移轉到另一個地理位置,心理狀態必然要配合轉化。也就是說,軀體位置在現實中的每一次變動,都發生在兩種不同的心理狀態之間,同樣的,也發生在兩種不同的文化瞬間之間,而每一個文化瞬間都代表著當時所獨有的情緒狀態。以色列1948年的占領,就強行置入了一個與約旦河西岸及加薩走廊狀況完全不同的文化時間,而這兩個地方一直到1967年才遭到占領。第一次的占領建立了一個充滿了現代性要素與詞彙的新國家,而其政治組織、社會結構與民事規畫也同樣滿是這樣的現代性。另一方面,1967年的占領,在許多片看不到發展或改變的土地上,強行置入了一個凍結的臨時政府,目的只在於掠奪這些土地所擁有的一切天然資源。

巴勒斯坦在地理上所經歷的占領事件,與巴勒斯坦的認知、天性、文化、天空、空氣、氣氛、語言與感情,具有根本上的牴觸。更有甚者,以色列的占領行為,成功地在一小塊因為巨大不公平差異,而處於緊張情勢的地理區域裡,創造了兩種迥異的文化瞬間。1967年的那些土地,罩在濃厚的阿拉伯語環境中,面對稀缺的水源,只有原始的農業與尚未機械化的生產、部落與家庭的社會結構、被掠奪的自然資源,以及毫無尊嚴的貧窮。因為歷屆占領政府執行的土地沒收政策,結果這方地理區域每個小時都在縮減。至於巴勒斯坦人1948年所失去的那方土地,則滿是怪異的希伯來語,有著充沛的水源、廣大土地、先進的農業、奠基於尖端科技的現代工廠,以及根植公民原則的民主猶太政治實體。這裡的地理區域以犧牲西岸土地為代價,每個小時都在擴展。以色列那個地理掠奪與收歸己有的胃口,怎麼填都填不滿。

每次移動於這兩個地理區域間的巴勒斯坦人,都會在自己的土地上,陷入一種暫時性的困惑狀態。一邊是他所熟知的空間。這塊空間在其舊有的泡泡中,表現出的所有細節都與他相似。這塊空間了解他資源的不足,於是承諾只要他滿足現狀,就會提供他足夠的資源──其實他只要抗拒、採取行動復仇,這塊空間會承諾他更多的資源。他並不認識另外一塊空間。那塊空間不但沒有與他相似的任何之處,還會殺害、搶奪與否認他。那塊空間承諾只要他能滿足現狀,就會一如既往──若他只想著抗拒與復仇,那塊空間承諾會對他施加更多的壓迫。占領國政府擁有其所需的一切軍事力量,後來又錦上添花地掌握了核武能力。這些軍事能力就是占領國政府與巴勒斯坦人以及周邊國家的交談語言。

巴勒斯坦人必須堅守他們知道的每一個神祇,以及他們不相信的其他神祇。他們必須從自己的貧窮、無能無力,以及阿拉伯環境的無知中,創造出一場危機。面對那個開始在自己的土地上不斷增長,直到吞噬掉一切的怪物,傳奇是巴勒斯坦人唯一擁有的東西。在一個動搖自己所有信仰教條的論述之前,巴勒斯坦人的任務一點都不輕鬆。不論轉向何處,他們的平行時間總是緊追不捨。前一分鐘他們還在懇求上帝賜下一個多雨的冬天,滋潤他們依然擁有的土地;下一分鐘的禱詞就變成了祈求真主將所有的水從這片土地上收回。他們祈禱真主賜下一場聖怒,弭平占領者在他們土地上建蓋的一切,但在禱告結束的那個瞬間,他卻又開始讚嘆這些建築物所展現的天賦。他們撕去了占領國政府的合法性或正當性,但是占領國的民主與其獨立的管轄權給他們留下的深刻印象,卻始終沒有消褪。每當躺下入睡或當收成全都落空時,他們都會指控、怪罪、痛斥占領國政府是罪犯,但是他們對占領國政府展現驚人能力的震驚感,卻始終沒有消褪。

這就是我在進了吉內德監獄後,所害怕承認的心理變化。承認這樣的事情,就像是一種背叛與投降。這種心態變化可能代表相信那些關於一分為二的土地以及兩種不同身分的謊言,也可能代表接受了在1948土地狀況下的阿什克隆與1967年土地狀況下的那不魯斯之間,那種時間與文化區別的假象。進入西岸後,我擔心自己對於這裡的熟悉感,不論是空氣、氣味、屋舍安排,還是依然充斥在那不魯斯狹小街道間的士兵聲音。相較於昨天在阿什克隆的放逐,我因為一種回到了與我相似之處的感覺而恐懼。

但是我的恐懼過去了。這份恐懼並沒有橫亙在我與我的牆之間。我等待夜晚的降臨,那是我可以與我的牆獨處的時間,除此之外,還有一扇剛好配合我上舖床位高度窗子,大方地為我提供了拉菲迪亞的街景。我煮了自己的咖啡,盤腿坐在我的床位上,迎接降臨在附近街道上的夜晚。一切似乎都離我很近──一切,除了那些離我遙遠到已不可能接觸的臉孔。

占領國當局尚未將那不魯斯交給巴勒斯坦人,但是他們依然對那不魯斯居民施行著壓迫政策。我們在監牢裡發現了一些曾目睹審訊與刑求的牢房,在牢房裡還能夠聽到來自於示威抗議方向的槍聲。數個月的等待與觀察期間,穿插了好幾波的釋囚,就像在阿什克隆一樣,但是這幾波的釋放人數較少。那幾個月間還出現了1995年5月的絕食抗議,囚犯們清楚表達了他們對於政治情勢以及正在將他們的痛苦變成永恆的協議,有著怎樣的理解。他們要求巴勒斯坦領導者堅持釋放所有囚犯的原則。由於外部干預與內部對應,這場絕食抗議在18天後結束,沒有達成任何目的。

緩慢而沉重的時間,就這樣一個月又一個月地從那些掛在他們牆上的人身邊流逝,而這座城即將移交給巴勒斯坦人的消息,更令他們黯然失色。他們急於知道自己的命運,因此向巴勒斯坦方的決策者發表了許多信件。他們壓抑著那些掌控自己的強烈恐懼感,但是恐懼不但依然存在,還警戒地潛伏在監獄的每個角落。

我後來在那扇窗子旁幾乎待了一年半。窗子的正對面是一個那不魯斯家庭,他們的小房子在我的窗子裡,因為鐵格柵而被分成了100個或更多個小方塊。景色從未變過,也沒有人和東西可以改變這幅景色的美好與圓滿。我與那個家庭共同經歷了日常生活的瑣碎。早上和他們一同起床,看著第一道陽光照進他們的屋內。一張毫無表情的女子的臉,會點亮一間小廚房,並在短短的階梯上來回走動。其他的光接著在屋子裡的其他角落亮起:兩個孩子從門口出來,踏上去學校的路;一位母親到屋頂上,把洗好的衣服曬在陽光下。那之後,就沒有任何動作會打擾這間屋子的平靜了。

離開窗子開始了我自己的一天日常後,我依然會回到窗子邊,看軍車在街上追捕年輕人。其他的許多畫面,都會讓我回想起過去兩年一直在心裡處於缺席狀態的一個傳奇細節。我等著夜幕拉下,那家人聚在一起的景象。我陪著孩子玩他們的遊戲、與那家人圍坐在餐桌上,一直陪他們待到最後一盞燈熄滅。我和這家人在一起的時候,享受著葡萄以及從他們果樹上摘下水果的第一口美味。每次士兵接近他們的家門時,我體會著他們的恐懼,而在士兵繼續往前走時,我也和他們一樣呼出了鬆了一口氣的嘆息。我為那家的每一個成員都取了名字,也賦予了他們人格特色:他們喜歡或痛恨的東西、在早餐桌上講的幼稚笑話、週末穿什麼衣服、客廳的窗簾顏色、丈夫對妻子說了什麼,以及她相信什麼、將什麼事情視為謊言而不予理會。

這樣的生活一直持續到10月的到來。這個10月為我們撰寫了一本新的《出埃及記》,不過這個《出埃及記》的解放故事尚未完結,時至今日仍在持續書寫中。1995年的10月是占領國政府預定要將那不魯斯移交給巴勒斯坦人的日子。然而在這次的移交之前,得先進行第二個不一樣類型的移交:一長列鐵獸車隊出現,鐵獸肚子裡載著遭到背叛與被遺忘的人,他們沒有聲音可以訴說自己的痛苦。那些囚犯在即將前進到新的荒野前,不斷地在自己的行李箱內與他們的牆上翻找著可以緊緊依附的神祇。古老故事未能成真的情況,把他們嚇壞了。他們之前一直相信的謊言全灰飛湮滅,只留下他們處於顫抖與恐懼之中。隨著一路狂吼、咆哮的移監鐵巴士接近,恐懼不斷增加,直到恐懼成了一種信仰。遠道而來的神祇降臨,撫慰那些依然在祈禱、依然會輕易相信的人們。囚犯帶著所有他們可以攜帶的東西,對之前他們以為可以重獲自由時所背棄的牆,投去了最後一眼。他們發現他們的牆一如既往,既穩固又安全:這些牆不會背叛承諾,也不會背棄任何人。

最後一天,我坐在自己的床位上,斜靠著我的牆。最後一次,我看著那個小家開始了他們一天的日常,對於我這個一直在留意著他們的囚犯,將會發生什麼事情,他們毫不在意。一如其他的日子,他們在桌上擺好了早餐、孩子們離家上學、母親出現在她的屋頂上。我的即將離去並沒有讓他們的心少跳一下,也沒有讓他們的呼吸加速。我不怪他們,也沒有向他們說出我的道別之語。從我固定的有利位置,我看著監獄內發生的事情,身子更用力地靠向了我的牆。身邊滑過的任何言語,都打擾不了我的牆和我之間的獨處與結合。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。