書評

年初,我與一群NGO工作者擠在同張桌前,討論著如何在一場結合地方文化與貧窮議題的展覽中,呈現女性日常且真實的樣貌。將我們聚在一起的,是兩個關鍵字:「貧窮」與「女性」。工作者來自不同領域:社區婦女與兒少、酒店公關勞權、無家者、弱勢租屋長者、新住民等。

一開始,我們面面相覷。許多成員之前未曾見過面,加上各團隊陪伴的女性,雖都面臨經濟不穩定與風險,但在年紀世代、族群、工作環境與生活背景上,都有很大差異。從表面看來,我們彷彿沒有交集。

彷彿黑夜中燃起篝火,工作者們開始接續分享那些難為外界所知的生命經歷,每則故事相互呼應與銜接,形成綿延不絕的敘事。我們逐漸意識到,這些看似分屬不同群體的女性,其實有著驚人相似的生命縮影:成長在功能脆弱與高風險環境,年輕時便開始意識並負擔起經濟壓力,因而早早進入勞動市場;但受限於年齡、學經歷與社會資本,工作選擇十分受限。無論親密或仇視,這些女性和家庭的關係總是牽連極深,不曾絕斷。

分享使我們驚喜發現彼此不孤單,群體的差異並非壁壘分明。卻也忍不住苦笑:連繫這些女性的,竟都是困境與艱難。即便主角跨越世代與族群,我們卻彷彿寫出同一個故事:「好苦,都西元幾年了我們還在寫阿信的故事。」

從事社會工作者,對底層者悲苦敘事總情緒複雜。我們永遠不會習慣人身上的苦難(如果習慣了,那又是另一種折磨);然而,不斷敘述受苦經驗偶爾也使人困惑。這種困惑並非源自倦怠,而是在無盡的訴說中,我們似乎也陷入了一種循環:訴說、同理、感嘆,然後呢?

在一些狀況下,這樣的訴說會像傳染病一樣,攫著在場者的神經,讓人也想停留、講述自己的感受。在大大小小場合,工作者們陪伴經驗者分享生命故事,並接續著倡議議題。台下聆聽時,常覺得他們的人和話語都在發光。然而,接著回到其他無數的日常,他們得在混沌泥淖中找出活路:面試工作、醫院回診、尋找租屋。就算灰頭土臉,日子仍得繼續過。

我們訴說這些苦,是因為相信訴說有力量,它能喚起共鳴,它能使人被接納,它會帶人們一起通往另一個更好的地方。但那是哪裡?在那之前,我們還要重複多少次?

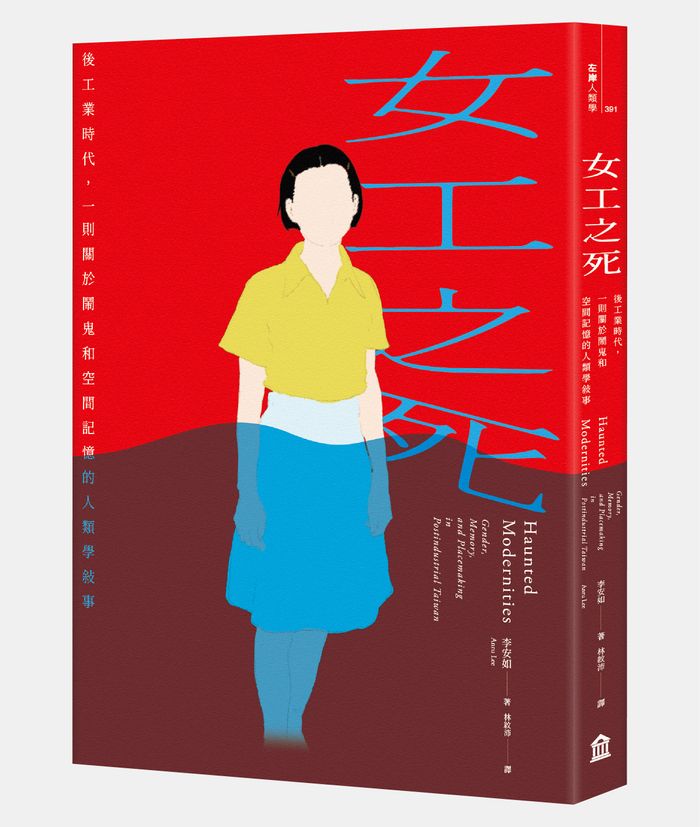

因此,拿到《女工之死》的書稿時,我深吸了兩口氣。單看標題,任何高雄人都能立即連結到──這本書將講述那場知名的悲劇:25位年輕女性為了家庭奉獻、卻在上班通勤時因意外罹難。即將在翻開這本書之前,我偷偷好奇:我要再一次認識這場悲劇嗎?這一次,會有什麼不同?

1973年的一個清晨,高雄旗津一艘僅能容納20人的舢舨船,因超載至70人而發生船難。儘管立即展開搶救,仍有25位乘客不幸罹難。他們年齡介於13至20幾歲,是要從旗津趕往加工出口區上班的女工,因坐在船艙內而來不及逃生。

《女工之死》的書寫從悲劇後開始。它並不試圖還原每位女性獨特的故事與樣貌,而是專注在人過世後,從墓地的興建、鬧鬼,到建立紀念公園,是關於人世間的故事。

船難後,家屬一邊努力掙取公平賠償與制度改善,一方面因台灣傳統文化,未婚女性往生者在原生家庭中無法獲得正式的祖先地位和供奉,家屬用大部分賠償金共同買下一塊私人土地,合葬女性罹難者。

這座墓園前矗立一座牌坊,上頭刻著「廿五淑女之墓」。墓園的本意是為紀念家屬掛念的過世親人,「淑女」一詞,也乘載美麗、嫻熟、高雅等意向,卻在往後衍生各種鬧鬼傳言。

二十五淑女墓在2008年改建成勞動女性紀念公園。這是由多方力量在長年辯證與協作後,所共同促成的成果。高雄市女性權益促進會積極投入改建倡議多年,他們主張這些年輕女性是工業發展的重要勞動者,應被以勞動貢獻與歷史定位來紀念。與此同時,墓地長期缺乏維護,環境髒亂、墓碑受損,家屬也對逝者的安寧感到憂心。高雄市政府則在都市轉型與觀光開發的考量下,開始重視這塊空間的「再利用」潛力。在政策、信仰、社運、都市發展與家族情感之間,這塊墓地最終被整修為一座現代化的公園。改名為勞動女性紀念公園的地景,成為「城市文明與性別平等」的重要象徵。

《女工之死》作者李安如強調「尺度(Scale)」是理解這場事件的關鍵字。閱讀過程,如同乘坐移動自如的飛碟,時而貼近地面,聆聽家屬與倡議者的心聲理路;時而又升至高空,俯瞰時代與權力構成的景觀,看見家屬、社區、女性主義團體及地方政府間的協商與角力。拆解多重尺度,彷彿撥雲見日,使人非常痛快。

旗津船難不僅是一場意外事故,背後涉及加工出口時期從農業轉向工業所造成的勞動力流動,以及工廠艱困的勞動條件。而紀念公園的形成,更反映了後工業(Postindustrial)背景下,女性主義者和政府透過「尺度跳躍」和「尺度建構」,將其意義和討論空間從個人、家庭、地方層次,擴展至城市、國家乃至全球層次的勞工、性別、都市發展和歷史敘事中。

閱讀過程我突然深深體會人的存在如何受尺度所定義:家中懂事的女兒、家族生計受影響的旗津人、為高雄經濟貢獻的女工、全球化經濟鏈中重要的勞動力。「在此安眠的,是25位在勞動前線上奉獻生命的女性」──紀念公園的碑文開頭如此寫道。

這些被社會關係與結構所形塑的角色,在女性身上產生具體影響,指引其走向特定的選擇與命運。然而若回到個人主體,這些年輕女性究竟如何看待自己?她們如何定義自己的人生?對生活又有什麼嚮往?遺憾的是,這些我們終將無法得知。

「整本書裡我最喜歡的部分就是鬧鬼!」作者安如在一場新書發表會上這麼說。「鬧鬼」在此並非聚焦於靈異故事的細節與恐怖元素,而是探討這些因罹難而缺席的女性身影,如何以鬧鬼、顯靈等現象復原現身,以及人世間不同群體如何詮釋這些現象,與她們持續互動。「鬧鬼」是一個複雜的現象,它不僅僅是超自然事件,更與歷史、記憶以及社會結構緊密相關。

在高雄長大的孩子,一定都聽過關於二十五淑女墓的鬼故事。計程車載到趕往墓園赴婚約的女子;男性騎士經過墓地容易發生意外事故或機車後座突然出現乘客。甚至也有小道消息吸引賭徒前來求明牌,有些人在成功中獎後會買梳子、裝飾品等小物品放在墓前當謝禮。

從這些故事與贈物,不難看出大眾對於這些女性的認知:她們過世時年輕且未婚,所以「勢必」喜愛打扮,並且期待找到好歸宿。這十足是對於未婚女性的刻板印象與期待。其實,這25位女性根本沒有進行冥婚,幾乎所有家屬都不曾收到女兒托夢請求,僅有一戶人家收到附近城鎮的男子寫信給旗津區公所,詢問其中一名逝者的地址,表示有人託夢告訴他,這名女子在找丈夫。但後來也被女方家屬拒絕了。

都市傳說相傳鬼故事。而在家族與至親間,則遇到女性們的「顯靈」。有些親屬在這幾位女性成員罹難後,出現難以吞嚥、頭痛等症狀,就醫也無法找出原因。後來他們在廟中請求指示或做夢時,收到指示是過世的女兒如今是菩薩身旁的侍女,或受玉皇大帝封神。因此,她們不再是孤魂野鬼,而是即將登仙成神的悟道者。許多罹難者家屬表示,女兒沒有回來要求冥婚,可能因為是她們要成為神明了:「神明不結婚。」

陸續有家庭為女兒「安金身」供奉在寺廟。有戶家庭則因罹難者的姊姊被擇為乩身,因此家裡開了神壇,開始為人化解疾病、尋失物、幫助生意等求助。

閱讀時,我不斷想起《可可夜總會》(Coco, 2017)的經典台詞:「真正的死亡是世界上,再沒有一個人記得你。」無論是令人恐懼的鬼,或使人敬畏的神明,這25位女子們以不存在的存在之姿,仍在世間徘徊(haunted)、活躍,與他人維持深刻互動。儘管這些互動方式多數仍緊扣著人世間的記憶規律:女鬼、女神、女工。

「鬼魂徘徊不去是欲望尚未實現的表現,其中有生者的願望,也有逝者的願望。」因為她們的生命與命運軌跡被不正義的意外中斷,這突如其來的裂痕使世人在震盪中甦醒,只能面對與思考:這些女性作為主體,究竟需要、想要的是什麼?

做陪伴工作時,我們最常問的問題之一是:「那你呢?你怎麼想?」

每一位經驗主體都需要為自己的生與選擇擔起責任後果,而陪伴對方討論選項,找到出路,則是每位工作者恆常的練習。在閱讀《女工之死》,跳躍在不同視角、立場與尺度之間時,我實在好想探究與追問這25位女性:妳們怎麼定義自己呢?是女兒、女工、還是神明?即便我很想,但終究無法將鬧鬼與顯靈視為逝者的能動性。因那將仍舊是我的詮釋,我的期待。

生者終究得面對自身的期待,延伸可動用之記憶與未竟之志,成為運作與行動的養分。而紀念公園成為人們調度記憶,創造持續意義的場域。台灣探討轉型正義時,時常引用《笑忘書》這段文字:「人類對抗權力的鬥爭,就是記憶與遺忘的鬥爭」,而《女工之死》本書,更是進一步提醒讀者:記憶的掌握與詮釋,將形塑新的群體、新的未來。

回到那場令我們這些工作者哭笑不得的策展討論,最後竟發生了意外有趣的轉折。

一位夥伴提出擔心:「如果寫了這些女性的故事,不知道又會被如何說教。」是的,在網路新聞、社群頁面,總不乏對他者的批評指教。你應該這樣,不應該那樣。「這些意見她們在現實生活就承受夠多了,真的不需要再增加。」「是啊,明明經驗者就充滿生存智慧跟經驗,應該由她們來指引別人才對。」

突然,我們蹦出了一個新點子。

策展團隊們決定蒐集經驗者的語錄及建議,製作成籤詩,並將女性無家者、獨居長者、脆弱家庭少女、單親母親這4位角色揉成4位從苦難中重生的女神,分別掌管獨立、夢想、自由與愛,並在展間設置一區女神殿。這次,不是由外界分享想法給她們,而是藉由設計求籤裝置,讓觀展人求得經驗者的智慧箴言,指引方向。

「唯一讓生命成為可能的,是那恆久、難以承受的不確定性:不知道接下來會發生什麼。」是苦難讓人走在一起,並督促思考「我們」與「她們」何以一起,何以走下去。

自古,萬華便是信仰薈萃之地。 廟宇香火鼎盛、教會歌聲悠揚。因有信仰,人才能落腳、凝聚,地方也進而活絡。 在此,我們打造一座神壇,提供初來乍到的旅客祈求平靜與指引。 這是四尊從在地而生的女神。 她們曾經歷過最深的困頓。然而,她們用智慧和韌性重塑了生命。 請虔心向她們許願,抽一支屬於你的籤詩,攜帶她們從苦難中提煉的箴言,讓勇氣和力量伴你同行。 ──摘自《通往萬華的無數條路 之一》展覽

策展與書寫目標從不該是解釋與代言,我們希望為經驗者的出聲保留位置,藉以促成主體相認。

即便現實的女性們仍命途多舛,即便已故女工們聲音難以追溯,每當我們重複記憶與討論這些故事,便會使其持續存在大眾視野與行動者心中,恆常為眾人指向未竟,持續帶領我們走一段路。

「祈願我們能共同打造一個屬於勞動者的國家、屬於弱勢的城市,以不負廿五個美好生命的逝去 ,」勞動女性紀念公園的碑上文末如此寫道。讀畢《女工之死》,我也是如此期待。

(編按:本文由左岸文化提供,內文經《報導者》編輯。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。