精選書摘

本文為《比遠方更遠:走入個人與國族,凝視政治下的創傷與差異,一場起於變革年代的人性之旅》部分章節書摘,經大家出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯所改寫。

在《背離親緣》裡,臨床心理學家安德魯.所羅門(Andrew Solomon)讓我們看見接納異於我們的孩子有多難,以及接納可以如何發生。在《比遠方更遠》中 ,身兼報導者的他前往過去近30年發生劇烈變革的地域,點出接納異己之難,以及此一艱難所透露的寶貴訊息。書中集結了所羅門的旅遊報導,從1988年始,至2015年止,行遍7大洲,走訪22片異域,其中不乏當時極少人遊歷的中亞及非洲諸國。

《比遠方更遠》年代可溯及上個世紀的冷戰,但核心關懷則與所羅門先前探討心理學和家庭動力的巨著一脈相承。不過,本書還捕捉了不同國族的歷史與社會動盪。所羅門從個人的身分認同擴展至民族的身分認同,勾勒出不同族群的心理狀態,犀利之外不失悲憫。一如《背離親緣》,他在本書中盡其所能地貼近各種群體,觸碰到人心的最深處,直探異中之同、同中之異,並涵容兩者。所羅門讓我們看到,若人在飽覽世界後對人性能多上幾分深刻洞察,那必是來自對「差異」的體認與接納。

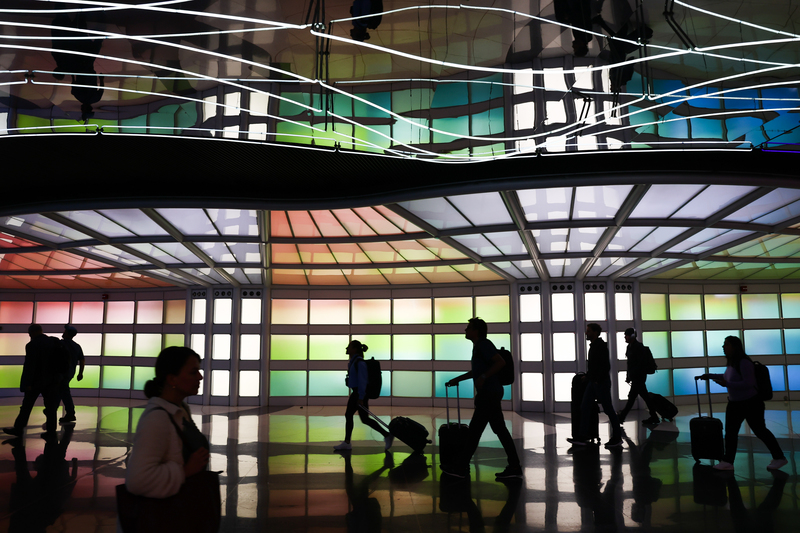

如果我們不想得知世人為何對美國又愛又恨,最好是待在家裡為妙。我在旅居海外時仍是個愛國的美國人,卻也目睹我的國家表現得有失尊嚴、同理心和智慧。如果沒去過外來移民中心和難民營,你無法完全理解美國如何辱罵外來移民。如果沒有待過以合理槍枝法規限制暴力犯罪的國家(其實大多數國家都是如此),你無法了解美國步槍協會的專橫是多麼不尋常。在見識到邁向經濟正義的社會之前,你看不出美國的社會流動是如何陷入停滯。旅行是一組矯正鏡片,幫助我們看清地球上模糊的現實。有人問E.M.佛斯特(Edward Morgan Forster)當初寫《印度之旅》花了多少時間,他的回答是,問題不在時間,而是地點。他解釋道,住在印度的時候寫不出來,「我離開後,就能動筆了。」

有時,這些新觀點令人難以下嚥,但幾乎都對人有助益。英國作家山謬.詹森(Samuel Johnson)曾寫道:

「所有旅行都有其好處,如果旅客去了更好的國家,或許會學著改善自己的國家,如果命運安排他去了較差的國家,他或許會學著樂在其中。」

起初我旅行是出於好奇,後來則認為旅行有其政治上的重要性,鼓勵國民旅行,或許跟鼓勵就學、環保或全民節約同等重要。我回想起中學那次去羅馬尼亞和保加利亞的巡迴演唱,當時我所目睹的現實是如此顯而易見,儘管那與大多數的新聞報導相抵觸。

沒有與一個地方相會,無法了解那裡有怎樣的差異性。假使我們規定所有年輕人都必須在其他國家待上兩個星期,世上三分之二的外交問題應該都能迎刃而解。去哪個國家、在那段期間做些什麼都無所謂,他們要做的,只是接受其他地方的存在,並且認知到那裡的人有不同的生活方式──有些現象普世皆然,有些則隨文化而異。

相對寬鬆的移民政策也能達到相同目的。沒有外人的觀察,你無法了解自己的國家,來自他方的人有助你重新想像自己的問題,而這是解決問題的必要條件。我們不只能藉由出外旅行來理解問題,接納旅行到我們國家的人也可以。讓別人自由地從家鄉來到我國,跟我們從家鄉自由地前往海外一樣值得。不論是愛、工作或美好前景,都不是零和遊戲,有福同享會更有福。與他者相遇或身為他者,都能讓我們釐清自己的界限。身分認同既有偶然性,也有相互性。

我的祖先蒙受了反猶主義帶來的苦難,但不同於在納粹大屠殺中喪生的猶太人,他們有別的地方可去,那個地方就是美國。我祖母的父母都生於俄羅斯,在她出生前就來到紐約。我祖父生於羅馬尼亞,一路歷盡艱辛才來到美國。我外祖母來自波蘭,外祖父的父母則分別出身於維也納和烏克蘭。要是沒有如此開放的移民機會,我這個人絕不會存在。反之,他們也協助維持蓬勃的美國文化。我的祖先為追尋自由而橫越大西洋,而自由也是美國補貼最重的出口品。在我走訪過顯然不如母國自由的地方以後,不只更深入認識了美國的自由,也領悟到我的生活並沒有我動輒以為的那麼自由。

自由是一種難以掌握的概念,且必然涉及一個選項:選擇遵循嚴苛的意識形態。大體而言,我支持的與其說是自由,不如說是自由主義。專制壓迫的社會擁有我們無從知道的自由,塑造出這類自由的,是缺乏選擇,是在權利被剝奪的情況下仍得為了尊嚴而戰。當中國知識分子告訴我天安門屠殺帶來的好處,巴基斯坦女性訴說穿戴頭巾(hijab)的自豪,古巴人熱烈擁戴他們的獨裁政權,我都不由得重新思索我對自決的反射性熱忱。人在自由的社會裡擁有實現抱負的機會,在不自由的社會無此選擇,而這往往使人轉向更異想天開的抱負。1980年代,我在莫斯科與一個自稱「紙上建築師」的團體變得很熟。他們心知即使蘇聯官僚鬆綁,也不會有材料供他們打造符合設計規格的作品,於是運用建築訓練駕馭想像力,設計了諸如巴別塔這樣的建築,或是提出整座城市的規劃,以及海上漂浮劇院的結構。他們的創意能量狂放不羈,但他們終歸是建築師,儘管論述新奇又很概念論,使用的仍是建築的基本文法。受限於物質材料的西方建築師,反倒從未有人如此自由地思考。

自由必須先學習再付諸實踐。2002年2月,我在阿富汗,我的朋友瑪拉.魯茲卡(Marla Ruzicka)安排我與3名受過教育、思想開明的女性訪談。 她們身穿罩袍,在抵達後很快就脫掉了,不過我納悶的是她們一開始又何必這麼穿。當時塔利班政權已經垮台,法律不再約束她們的衣著。第一名女性說:「我從前一直以為,等到改朝換代我就會擺脫這東西,現在卻害怕改變還沒底定。如果我沒穿罩袍出門,結果塔利班重新執政,我可能會被人用石頭砸死。」第二個人說:「我想放棄穿罩袍,可是社會的標準還沒變,如果我不這麼穿,出門後被強暴了,別人會說這要怪我自己。」第三名女性說:「我恨這種衣服,從前也一直以為塔利班一滾蛋我就會立刻丟了。可是你會漸漸習慣當隱形人,這種狀態定義了你,想到會再次被看見也就感到極端緊張。」個人必須先歷經重重改變,社會的改變才會隨之發生。

在本書涵蓋的大約25年時間,同志的地位在許多國家都出現劇烈變化,而且這些國家的國情差異之大令人稱奇。在我走筆至此時,同性婚姻已經在20個國家合法化(編按:本書英文版為2016年發行),另有國家立法為男女同志提供其他保障。同性戀在許多社會中仍是生機蓬勃的次文化,如同藝術,我們也能透過這個窗口解讀一個地方。

從前我在旅行時會隱瞞自己的性傾向,但後來逐漸表明同志身分,這不只是我個人、也是世界成熟的標記。有時,我的身分也比我以為的更加明顯。1999年烏蘭巴托,在我旅館所在的街道上,我看到一名年輕的蒙古牧人領著一群粗尾厚毛的綿羊往我這方向走來。我好奇地盯著這個場面,在他過街來對我搭話時嚇了一跳。他以堪用的英文說:「你是同志男生對不對?我也是同志男生。」接著又用充滿暗示的口吻說:「或許我把羊留在旅館停車場,跟你一起進去?」我在伊魯利薩特的導遊曾經感嘆:身為西格陵蘭唯一一個狗拉雪橇的同志駕駛,可真不容易(每當存在的孤獨感襲來,我總會想起這段話)。許多印度人把同志文化貶斥為「西方舶來品」,有一回在德里的某場正式餐宴上,我問起該市是否有同志文化。宴會主人以一種彷彿我是從外太空掉下來的眼神看著我說:「不然你以為這場派對是什麼?」時空移到哥倫比亞的卡塔赫納,在我某次演講後的問答時間,一名衣著高雅的女性表示,她聽說同志家長管教孩子的成果比異性戀家長更好,並試著提出解釋:「這大概是因為男人跟女人太會吵架了。」同志伴侶不會陷入口角之爭,這想法令我陶醉。性傾向認同在許多社會都是首要議題,相關對話已是勢在必行。

2007年,我與先生在英格蘭舉行婚禮,這在當時的大英國協稱為民事伴侶關係,但享有與夫妻完全相同的權益。這賦予了約翰移民英國的權利。我希望他和我一樣,也有別的地方可去。在麻薩諸塞州(當時美國唯一合法化同性婚姻的州),結婚雖然也叫「婚姻」,卻不會帶給我們任何法律保障。 即使美國沿岸的開放社會比英國的這類地區更接受同志族群,但英國法律進步得比較快,反映出英國政治相形之下不受宗教影響。兩年後,我們在康乃狄克州結婚,「婚姻」這個難以捉摸的詞彙,我們總算握在手上了──那時康州法律已經能賦予我們新一波的相關權益。

同志權利的進步並非普世皆同。2015年8月,聯合國安全理事會首次針對LGBT議題召開會議,以因應伊拉克和黎凡特伊斯蘭國(簡稱伊斯蘭國,又稱ISIS或Daesh)的迫害行為。這個恐怖組織將處決同性戀的影片公諸於世,行刑地點主要在敘利亞和伊拉克。2015年6月,伊斯蘭國發布照片,伊拉克北部有一名男同志被吊在空中,接著在圍觀民眾眼前自高樓被丟下。在伊朗,同性戀行為會被處以死刑,馬克萬.莫魯札德(Makwan Moloudzadeh)在13歲被控雞姦,幾名據稱受害者後來雖然撤銷指控,他仍在21歲被處死。在埃及,有個電視節目製播了針對某間澡堂的臨檢行動,有26人被捕入獄。在另一集節目裡,數名埃及男性僅因為參加了一場同志婚禮就得坐牢。同志族群在沙烏地阿拉伯面臨死刑風險,2007年,兩名男性被發現從事性行為,各被判處7千下鞭刑,落得終身殘障。

辛巴威總統說同志族群很「汙穢」,威脅要把他們斬首。烏干達在2014年立法將同性戀行為定為死罪,雖然這條法律最終被推翻。

哈珊.阿吉里(Hasan Agili)是我在利比亞認識的學生,他在離開祖國後寫信給我。有個朋友跟他借用筆記型電腦,調出他的網路搜尋紀錄,然後在他就讀的醫學院揭露他的同志身分。他遭到無情的霸凌,只好放棄學業搬到另一個城市,不過威脅持續不減。他在信中寫道:「我看到我的朋友因為身為同性戀而被斬首的公開影片。我在那裡的人生完了,我回不去了。我已經被揭發,很可能會被追殺。我甚至不能告訴家人是怎麼回事,也不能說我離開的原因。」如今他躲在某個鄰國,同性戀行為在那裡也屬違法。他沒有身分證件,無法合法工作,一直活在恐懼當中,深怕被找到、被騷擾,或是被驅逐到會有生命危險的國家。

審查並不限於性傾向議題。2015年,我成為美國筆會中心主席,這個組織致力於推廣美國和全球文學,倡議國內外的表達自由。美國筆會聲援遭到審查壓迫而噤聲的作家,包括許多因公開發表意見而入獄的異議人士。有些外國作家致力在僵固的社會推動轉型,我在就任後的每一天都會接獲針對他們的暴力言論。美國筆會也密切注意作家在美國所受的限制,遭到監視、種族歧視或其他迫使他們沉默的偏見、喪失工作或住屋的恐懼,或以更高理想的名義打壓言論的人,這些都可能使他們感覺難以下筆。莎士比亞筆下的亨利八世說:「話語無足輕重。」但我無法苟同。仇恨言論確實有其危險,以大屠殺否認論者或三K黨人為例,他們散播的言論無異於險惡的種子,若說我在盧安達學到什麼教訓,那就是政治宣傳多麼輕易就能驅使常人做出慘無人道之事。反之,壓制刺激思考的思想既沒有帶來社會正義,也無法促成自由。不論強迫管制的立意有多麼良善,開放論述都能更快成就公義。反對言論禁制需要勇氣,而要另闢蹊徑、使禁制言論仍然能獲得表達,則需要才華。

為別人爭取我們享有的好處,是常見的道德觀,不過我們爭取全球的表達自由不只是因為地位愈高、責任愈大。美國詩人艾瑪.拉撒路(Emma Lazarus)曾寫道:「除非人人自由,否則無人自由。」拉撒路字裡行間流露的那種對人類多元性的全心接納,是我當記者的使命之一,本書可為佐證。每一道被迫緘默的聲音,對於原本可能聽見的人來說都是一種剝奪,也減損了全人類都能取用的集體智慧。1997年,諾貝爾和平獎得主暨緬甸民運人士翁山蘇姬請求美國民眾:「請運用你們的自由提升我們的自由。」我們能多自由,端視每個人的自由而定。不論是針對國內外,美國筆會都為了盡可能維繫最自由的表達權而努力,但我們並沒有分兩套作法,而是以同一套倡議推動開放的思想交流。

接著他遞件申請簽證,我也自告奮勇幫忙。可是我們被一再告知,年輕未婚的阿富汗男性想在2002年入境美國,機率趨近於零。法洛克最終放棄了醫學,因為他沒機會拓展喀布爾那貧乏的教育,也發現與外國記者共事讓他受益良多。後來他獲得媒體研究獎學金,前往加拿大留學。在我的阿富汗之行過了將近10年之後,我們才總算成功讓他入境美國。

美國的政策很注重國安,而911事件的穆斯林劫機者之所以獲發簽證,或許是當局草率之過。我了解法洛克的背景為何令領事官員卻步,但我也知道他在家鄉協助過許多美國人,如果2002年他能赴美參訪,應該會加強他對我國的好感,從而帶著正面訊息返鄉。他既無意移民美國,也不想炸掉哪棟大樓,只是想參與能推動相互理解的文化交流而已。後來我也曾試著協助利比亞的同志朋友阿吉里申請美國簽證,讓他有機會完成醫學學業並幫助患病與絕望之人,而不是被遣返回國,去面對在老家等著他的凶殘惡徒。這類簽證程序並沒有變得比較容易。我在利比亞認識的當地人裡,所有基本上親美的人全都有留美背景,對美國深惡痛絕的人則不然。我並不是在說,應美國大專院校的請求廣發學生簽證,就能解決世界上的問題,我只是要說,你很難喜愛你從沒去過的地方。將「可疑」國家的訪客一律排除,這種全面保護性的政策或許終將破壞國家安全,因為有些人原本可能會發現美國有比《海灘遊俠》更令人激賞的事物,並因此對我們讚不絕口,卻被擋在美國國門之外。

我的上一本書《背離親緣》是探討家庭內部的歧異本質:若孩子不符合當初決定生育時的預期,父母如何學會珍惜孩子。這本書在某種程度上也是描寫類似的歷程:接納與我們相異的觀點和作風。我不會淡化這麼做所需要的努力,如果接納異於我們的孩子很難,接納異己更難。自然本能促使父母親近孩子,也促使我們迴避與自己相異的陌生人。不過,這不表示我們得掉入同溫層和「安全空間」的兔子洞,只與同聲一氣、能「保護」彼此不受其他觀點侵擾的人在一起。無論我們的國力如何壯大,先一步阻絕自己與這寬廣又令人困惑的世界建立親密關係,是在剝奪自己的權利。

外交仰賴的往往是技巧,而非天性。我們既與盟國交誼,也透過交誼與他國結盟。資本主義社會常以金錢或軍力來定義這樣的關係,不過這兩種評估模式並不適切。如同所有的交誼,國際主義也必然是人與人的會合。日本科技和義大利時尚的引進令人滿足,無所不在的可口可樂為我們代言,軍事行動使美國在某些陷入困局的國家更具影響力。然而,想求得不和的化解之道,必須透過跨國的民間交流。卡爾.榮格(Carl Jung)在《神祕結合》(Mysterium Coniunctionis)中寫道:「如果我們不了解某人,便傾向認為他很蠢笨。」這導致雙輸的局面。不論國際或人際關係,能夠釐清對方的想法都比較容易緩解緊張情勢。其他地方的藝術文化,甚至飲食和歷史遺跡,都有助我們知己知彼,當地人更是最好的老師。美國運用這種軟實力說服外國,卻往往不讓自己享受被他人說服的樂趣。旅行不僅僅是有錢人的愉快消遣,也是我們這個驚險時代的一帖必備良藥。當政治人物紛紛以挑撥焦慮為手段,告誡民眾光是跨出家門都太危險,我們更應重新堅持走出國門,並體認到全人類都在同一條船上。對自由和冒險的需求,反映出國際主義在我們這個充滿猜疑的時代是如何地迫切且不可或缺。

我的意思並不是邊界和國家可以或應該消除,也不是預言我們有天會繁衍出囊括全球的單一公民體,更不是說我們能以某種文化觀的羅塞塔石碑來化解對異己的天生反感。敵人往往來自境外,掠劫征戰在或遠或近的歷史上都歷歷可見。人類有好鬥的天性,烏托邦式的非暴力願景從未促成大規模的永續和平。我們並不是天生沉著鎮靜,只在情勢緊迫時才慌不擇路。我曾與美軍人員在戰地共處相當一段時間,從此以後都很感激軍備開發者,以及代表我們運用武器的那些人。更有甚者,我還見證了暴力如何媒合愛心。和平最常經由外力介入抵達,而不是在矜貴的被動中完成。和睦雖然與侵略對立,卻鮮少消除侵略。

所以說,我們究竟該如何權衡這些相抵觸的需求:界定何謂他者、辨識他者可能造成的威脅、盡可能深入學習他者的一切,又要盡可能在我方最安全的情況下接納他者?即使無處可去,人還是會逃。當加拿大總理杜魯多和德國總理梅克爾向難民伸出友誼之手,這提醒了我們,「如果這人來自遍地是敵人的地方,他也必定是敵人」的這項假定有多麼愚昧。無處可去能置人於死地,有別處可去是人性尊嚴的先決條件,提供別人落腳之處則往往是划算的慷慨之舉,雙方都因此受惠。

我與先生有了孩子之後,一等孩子學會走路,我們就開始帶孩子一起旅行,因為我們希望孩子覺得這世界既寬廣又多采多姿、充滿各種可能。孩子的可塑期很短,你設下的任何限制,很快就會成為他們的規範。我們希望他們的規範包含旅行的種種驚奇、迷人、不適、精彩、迷惘、刺激和古怪。他們長大後自可以決定當戀家的人,但至少他們會知道自己有怎樣的備案。

我女兒現年8歲、兒子6歲半,兩人都已是出色的旅人。當他們還在學步的年紀,別人會說:「他們實在太小了,絕對記不得西班牙是什麼樣子。」不過當前的體驗不只是為了未來的回憶,探險自有其價值,即使時效只限於當下。雖然我預期喬治和布蕾恩大概記不得特定地點,但我知道自己會記得帶他們去過那裡,他們也會盡早理解世上有各種風俗與信念,而這層理解將會影響他們的性格。布蕾恩3歲的時候,有一回我帶她到巴黎一間餐廳外頭看協和廣場的日落,並且告訴她,我從前也跟我母親一起看過同樣的景色。布蕾恩說:「喔,爹地,我現在好高興喔。」一年後,我們坐在自家地板上玩她的娃娃,她宣布:「艾瑪餓了,她要找東西吃。」

我說:「這樣啊,艾瑪想去哪裡找東西吃?中央市場好不好?」 「嗯,不要去那裡。」 「那要去哪裡呢?」 「去巴黎。」

我兒子喬治對地圖特別感興趣,可以一口氣連看幾小時,在上面尋找各國如何鄰接。曾有個紐約的計程車司機對我們說他來自塞內加爾,引起當時5歲的喬治注意。

他透過後照鏡與喬治對上視線,說:「小朋友,我打賭你不知道塞內加爾在哪裡。」 喬治說:「在茅利塔尼亞南邊,馬利和幾內亞的旁邊。」那個司機差點撞壞了車。

過了幾個月,我們問喬治如果任他挑選,他想去世界上哪個地方。

他想了想才回答:「敘利亞。」 約翰與我聽了都心生警覺,我們說:「敘利亞!為什麼是敘利亞?」 喬治耐性十足地用我們家常聽見的一句話說:「得有人去告訴那些人,他們在做不應該做的事。」

與我的孩子一起旅行有三大樂趣。首先,他們對新事物的喜愛也會感染我,不論是搭乘貢多拉渡船、洛磯山脈的風光,或是白金漢宮的衛兵交班,都因此又新鮮起來。許多老掉牙的景點之所以過度曝光,正是因為獨特而壯觀,孩子讓我們有藉口再欣賞一回。其次,旅行的種種優點也足可成為珍貴的傳家寶,我何其幸運,早早就有人把世界送到我面前。把這份恩賜傳承下去,也使我重溫與母親的親情,帶我的孩子遠赴他方是向我對她的回憶致敬。最後,孩子也反過來讓我覺得旅行深具意義。我去過那麼多地方、看過那麼多東西,有時感覺旅行好像只是充斥著日落、教堂和紀念碑。我的心智因為這世界的變化多端而拓寬,或許也開始到達伸展的極限。然而,在面對孩子的心智發展時,一種堅定的使命感重又燃起。我不指望喬治有天會解決伊斯蘭國引發的衝突,但我認為他和布蕾恩,以及他們同父異母的手足奧利弗和露西正在積累的知識,將放大他們與生俱來的善良,從而增加這個星球枯竭的同情心。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。