精選書摘

(編按:本文為香港知名戰地記者張翠容新書《歐亞現場》前言,經張翠容、馬可孛羅文化授權刊登,副標題為編者所加。)

某天,翻開19世紀俄羅斯思想家亞歷山大.赫爾岑(Alexander Herzen)的著作,他這樣寫著,「目前,我們看待歐洲人和歐洲的心態,就像外省人看待首都居民一樣,既羨慕又自卑,喜歡屈從和模仿他們。凡是與人家不一樣的地方,都認為是我們不如人家。」

或許在我們心底裡也曾有過這樣的懷疑吧!而赫爾岑則點出了當時俄國的一大命題:橫跨歐亞大陸的俄國要往何處去?究竟是走東方式的,還是西方式的道路?

相信該命題也是眾多發展中國家的命題,特别在18、19世紀歐洲憑藉工業化強勢崛起,向外極度擴張。世人面對西方劇烈的現代化衝擊,猶如置身嚴峻的十字路口,就在一念之間,至今依然徬徨不安。

自《地中海的春天》2013年初成書後,這5年間我檢視走訪過的國家,先是伊朗、烏克蘭、俄羅斯,再是印度、土耳其,缅甸更是來回走了好幾趟,在這歐亞大陸的廣闊土地上,同時也是古絲绸之路的主要路線,曾孕育燦爛的文明,現在卻有著最濃厚的現代化困惑和焦慮,大家都在苦苦追尋富強之路。

我必須放慢脚步,好似稍一用力便會很痛。正如《世界的盡頭》作者羅柏.卡普蘭(Robert Kaplan)所說:「要問有關未來的問題,最好的立足點其實就是大地,要盡可能放慢腳步去旅行。」畢竟,世界不是平的,況且這是一趟橫跨多個文明體系、四大宗教區域的漫長採訪之旅啊!

2013至2014年期間,土耳其和烏克蘭分别發生大規模抗議行動,前者為「蓋齊公園事件」所引發的城市世俗派對抗日益伊斯蘭化的艾爾多安政府;後者則是烏克蘭東西部親歐與親俄派間的矛盾激化,在獨立廣場上演的「尊嚴革命」背後,有歐洲和俄羅斯兩大強權藉機撕裂這個國家。

土、烏兩國的後續發展非常戲劇化,繼「蓋齊公園事件」後,土耳其竟來了一場流産政變,震驚國際社會,自此進入「白色恐怖」狀態。至於烏克蘭,「尊嚴革命」後,東部的衝突演變成內戰,至今仍未平息。

在走訪兩國的過程中,我不斷思考,烏克蘭在冷戰期間,被蘇俄統治超過了半世紀,在蘇俄社會主義的工業化模式下,東部成為重工業基地,培育不少科技人才。一位長居北京的朋友告訴我,烏克蘭於1991年從蘇聯瓦解中獨立後,經濟隨即陷入低迷混亂,生活困頓,中國就在這時吸納了一大批當地的重工業科技人才,為其工業化服務。

持續半個世紀的冷戰歲月,不僅是東西方在意識形態上的對峙,也是現代化進程的較量,由此推動了第三次科技革命,又稱第三次工業革命。美蘇雙方從軍事領域為起點,開始了長達幾十年的科技競爭,引爆出原子能技術、生物工程技術、電腦技術等領域的空前發展,造就了今日的高科技時代。

歷史真是諷刺,人類的創新精神,竟是在意識形態對峙和民族主義高漲的情景下迸發出來。

赫爾岑在19世紀時的「天問」,20世紀初便有了答案。沙俄於1917年十月革命被推翻,新政權蘇聯向社會主義轉型,建立起東方陣營的意識形態堡壘。

有不少學者指出,社會主義可謂是對西方現代化內在矛盾的回應。如果說現代化就是理性化,並以資本主義為最高體現,因此「現代」不僅是與「傳統」的對立,更是封建社會與資本主義的分界線。但資本主義所強調的工具理性,卻與自由主義所推崇的價值理性産生張力,遂出現馬克思的社會主義思想。其實這套思想亦來自西方,結果卻是西為東用。

可是20世紀在東方陣營實驗的社會主義,以蘇聯為例,講平等便要計畫經濟,而計畫經濟則愈趨政治集權,結果由於太過教條和極權,不僅問題叢生,工具與價值理性更是同時失守。當然,蘇聯的崩潰還有其他原因,但它一直企圖展示的現代化另一條路,算是一項未完成的項目。

無論如何,冷戰甫結束,西方陣營處於一片樂觀的勝利呼聲中,因此有了日裔學者福山(Francis Fukuyama)的「歷史終結論」,人類社會終結於西方的自由主義民主(liberal democracy)和私有市場化的資本主義。事實上,西方多姿多采的富裕物質生活,誘引得發展中國家滿是憧憬,要跟上歐美水平,便得走上他們現代化的發展之路。對某些國家而言,徹底往西跑、全盤西化是毫無懸念的,這還包括加入西方陣營、政治結盟,成為西方的一部份。

烏克蘭到整個東歐,擺脫蘇俄後,便開始尋找及建立他們的歐洲屬性,不僅在文化上,也要在政治及經濟上向西方模式過渡,其速度之急迫,讓民主被經濟寡頭騎劫,多番跌跌碰碰,矛盾重重。

這種撕裂使得烏克蘭東西兩邊人民,在文化身分上有各自的認同、各自的政治忠誠,以致這個國家即便獨立後亦難建設成一個能正常運作的統一國家。我專程跑到俄裔人口占多數的克里米亞,他們對俄羅斯的情感認同,不下於烏克蘭中西部之於歐洲的感情,這就是烏克蘭的特殊歷史環境,如何解决,可不是要往哪邊站的二元選擇那般簡單。

當冷戰意識形態堡壘被拆毁,迎來的便是地緣政治的爭奪。北約(NATO)東擴,要把烏克蘭納入自己的勢力範圍;俄羅斯卻又視烏克蘭為其俄語系的傳統地緣板塊,為阻擋西方東進的緩衝區域。

從外部的拉扯到內部的撕裂,過去20多年烏克蘭親俄與親歐力量互相爭奪統治地位,不曾好好建立民主內涵,更遑論展開現代化的發展道路。處於兩大強權夾縫中的烏克蘭,有外交專家認為可參考「芬蘭模式」。芬蘭於二戰後,在與歐洲拓展關係的同時,卻不加入任何威脅俄國利益的軍事聯盟。

往東走或向西跑?還是站在東西之間開拓獨立自主、尋找具有回應自身歷史脈絡的現代化論述空間?這全是發展中國家或非西方國家的大挑戰。

「現代化」對歐洲而言,有其歷史的背景。在14至18世紀間,從宗教改革、文藝復興和啟蒙運動而發展出的一套有關現代化觀念,並訂下啟動現代化的先決條件,包括世俗主義、理性主義、科學主義和個人主義,這就是西方所指的「現代性」(modernity),即現代社會的基本屬性和特徵,又稱「啟蒙方案」或「現代性方案」。在德國哲學家尤爾根.哈伯馬斯(J. Habermas)眼中,這也是一個未完成的項目。即是說,人類社會仍未達到理想中的現代性。

首先,看「文藝復興」如何為現代化提供土壤。這是為了回應當時中世紀羅馬教廷的黑暗面及王權的專制腐敗,再伴隨著宗教改革,由義大利文化圈所發起重拾拉丁及希臘語典籍的一場運動,在典籍中重新發掘人本精神,倡議從以「神」為中心轉到以「人」為中心的生活形態,打破教會對物慾的抑禁,刺激人們追求現世幸福,個人主義遂變得理所當然。當大家對物質要求不斷增加,因而大大推動了經商活動,造就出資産階級,封建大地主遂受到挑戰。

為了國民財富的最大化,同時也讓王權收入穩定,因此當時的國王願意站在資產階級那邊去革地主的命,以保障資本利益,商業興國逐漸成主流,封建專制王朝已無生存空間,取而代之的是民族君主國家,伴隨而來的是民族主義開始萌牙,並成為現代化的引擎。到了「啟蒙運動」,它為現代化畫出清楚輪廓,現代化即理性化、科學化,工業化,西方的資本主義便是植基於此,民族國家亦由此而來。

從地理大發現到大航海潮,歐洲的現代化進程,把第三世界也一併納入西方資本主義的世界體系,第三世界或落後地區成了向歐洲提供原物料和天然資源的重要供應地,以完成歐洲的工業革命,提高物質水平,包括軍事水平。

由於歐洲對資源的掠奪是以帝國主義、殖民主義為手段,企圖製造一個全球性的西方現代性版本,啟蒙普世觀(universalism)遂成為現代文明的結構,並把「傳統」與「現代」對立起來,同時其中亦有著「野蠻落後」與「文明先進」的政治意涵,後者擔當改造前者的使命。

在這個語境下,「現代化」很容易被等同於「西方化」,而左翼學者更視前者為西方帝國主義的「因」。

無論如何,西方透過全球化期待創造一個具同質性的世界,一如福山的「歷史終結論」,卻沒有出現。從美國學者山繆.杭亭頓(Samuel P. Huntington)的「文明衝突論」到「現代性的本土化」,反取而代之。

「文明衝突論」直指西方文明與伊斯蘭文明間的衝突,特別是伊斯蘭世界回應西方現代化的衝擊,所出現的伊斯蘭復興運動,當中還包括對抗性的政治伊斯蘭,以致「文明衝突論」被引伸成「伊斯蘭威脅論」。如果現代化意謂著社會的祛魅(disenchantment),那麼,伊斯蘭復興便是試圖讓社會重新復魅(re-enchantment),這被視之為要與現代化和全球化背道而馳。

做為鄂圖曼帝國的繼承國,土耳其在國父凱末爾(Mustafa Kemal Atatürk)的世俗主義建國基礎上,有漸趨回歸伊斯蘭化的現象,不僅受現任總統艾爾多安(Recep Tayyip Erdoğan)的推動,這還有著更複雜的歷史文化社會因素。而國父的「西化方案」中所衍生的國族主義,更引發內部的族群矛盾。原本在西方眼中最能內化「西方現代性」的土耳其,怎麼會有現今的轉向?這正是我一再前往訪查的原因。

其實,在土耳其只要走訪伊斯坦堡和安卡拉以外的地方,便能明白這一波的伊斯蘭化浪潮。若我說土耳其境內存在著兩個土耳其,也不算誇張。一個西化的,一個傳統的,但我們的焦點卻總放在前者身上。在2017年的重訪旅程中,我特意跑到東南部,了解這個充滿衝突矛盾又同時活在伊斯蘭傳统的地區。

這個國家可謂是近年最能引起國際媒體的關注,西方深感不安,因為它是北約的橋頭堡、關係親密的反恐夥伴 ; 中國亦密切留意,由於土國乃是「一帶一路」的重要橋梁,它的任何變化都足以影響大家的戰略布局。

同樣與土耳其構成大中東文明重要部份的波斯文化大國──伊朗,它比土耳其在回歸伊斯蘭路上更為徹底,從巴列維國王在上世紀1940、1950年代推動世俗主義的現代化,並堅定站在美國這一邊,被稱為伊朗的凱末爾。可是到1979年一場伊斯蘭革命後,迅速退回神權政治,更讓不少專家學者苦思伊斯蘭與現代化的糾葛。

不過,西方最為關注的,卻是伊朗在敏感的中東地區所形成的「什葉派之弧」,即伊朗企圖用什葉派信仰來拉攏伊拉克和敘利亞等阿拉伯什葉派政權,所形成的勢力範圍,地理上猶如一個弧狀。

這樣看來,伊朗靠著信仰來擴張勢力版圖,較之民族主義更為有效。而伊朗在伊斯蘭革命中的口號,正是「不要東方,也不要西方,只要伊斯蘭」。信仰,在伊斯蘭世界始終先於民族,有更強的身分認同。不少西方學者便以此佐證,現代化難見容於伊斯蘭,加上他們對西方現代化產生恐懼和抗拒,遂舉起「伊斯蘭主義」大旗,其矛頭必定直指西方。由此與西方文明發生衝突,威脅世界,這種看法已愈來愈普遍。

因此,伊朗被美國視為「邪惡軸心國」,持續制裁至今。而「核協議」自川普上台後,便瀕臨廢棄的命運,然而核能原一直是西方視之為現代化的體現,只是發展在西方敵對的伊斯蘭國家,便有可能轉化成核武的邪惡武器。

這是當今西方看待伊斯蘭世界的角度:反現代化和反全球化的保守力量。不過,在8至12世紀,伊斯蘭文明處於繁盛時期,正是穆斯林帶動了第一波的全球化,他們透過旅行、經商及積極推動翻譯工作,打通了東西間的阻隔,讓文化得以交流,並且成為世界貿易的重要橋梁、古絲綢之路的重要通道。因此,當時的伊斯蘭核心地區堪稱是世界的中心,主要由阿拉伯、波斯和突厥組成。

事實上,不同於中古世紀羅馬教會對科學與知識的打壓,伊斯蘭對知識持開放態度,因此在知識領域,包括科學的成就顯著,並透過翻譯保留了大量希臘典籍,促成了歐洲的文藝復興和人類近代自然科學的建立,為西方的現代化奠下基礎。德國哲學家恩格斯(Friedrich Von Engels)曾如是說, 羅曼語諸民族從阿拉伯人手中獲得的希臘典籍,讓他們能重新發現古希臘哲學思想,從教會黑暗時代解放出來,並為18世紀的唯物主義做了準備。

至於工業化為何不發生在伊斯蘭世界,而在歐洲,那是後話了。有不少學者試圖從文化、地理、政治、經濟及生活形態等解釋,大家可自行參考相關書籍。

有趣的是,基督教中的耶稣降臨人世,據《聖經》記載,首先得知的是東方三博士,已有史料指他們來自波斯。波斯人善觀星象,出了不少偉大的天文學家和自然科學家,對歐洲科學有重要的影響。

生於10世紀的波斯學者伊本.西那(Abu Ali Avicenna),他無所不通,研究範圍之廣,令人咋舌,被視為波斯最偉大的學者。從哲學、醫學、幾何學等無不涉及,其著作《知識論》便涵蓋了邏輯學、數學、天文學、形而上學等自然科學和哲學領域。

伊本.西那主張對事實本身的客觀觀察、以理性主義解決問題,從中可知「理性主義」不獨來自西方的啟蒙時代,後者較伊本.西那時代其實晚了很多。再者,根據史學家的記載,做為西方文明支柱的希臘,其科學傳統有不少是從中東地區翻譯而來。

因此,我們可否這樣說,當哥白尼(Nicolas Copernicus)提出太陽為宇宙的中心,卻受到基督教羅馬教會治罪時,伊斯蘭則對科學持開放態度,讓其科學成就反哺西方文明。當歐洲要經歷宗教改革才能邁向現代化,致使世俗主義是如此重要時,伊斯蘭卻有著與歐洲全然不同的歷史進程。

只要探訪過伊朗,便可領會到伊朗人做為古波斯文明的繼承者是如此的自豪,而不少外國旅者在接觸過伊朗後,過往從西方媒體上對這個國家從文化到政治所獲得的負面印象,至少都會在文化民風的既有認知受到顛覆,當然也包括我這位記者在內。你說這個國家保守,人民卻有著開放、包容的一面;你認為它專政,指選舉體制背後有最高精神領袖的操控,但議會內的女性比例竟是大中東地區最高的;而國境內的基礎建設水平亦不落後。若曾從德克蘭搭過火車到南部,可能會驚訝於其鐵路的先進,完全把美國的高鐵Amtrek給比下去。

然而,政教合一的伊朗被視為可能威脅西方文明的伊斯蘭復興之地。不過,西方針對伊朗而略過同是神權的海灣國家,其中有著地缘政治和國家利益的考量,在此不贅。

如果要説「文明的衝突」,那就得從11世纪西方基督教世界第一「十字軍東征」說起,他們聲稱除了要收復被伊斯蘭征服的聖地外,其實還有一個目的,就是打破伊斯蘭壟斷東西貿易的路缐。其後持續發動了幾次東征,到了鄂圖曼突厥人攻陷東羅馬帝國的君士坦丁堡,西方基督教世界對此耿耿於懷,在此同時也為兩大文明挑起了衝突的因子。

直到近代,由西方基督教國家主導的西方工業文明及殖民侵略浪潮,讓伊斯蘭世界陷入困境。伊斯蘭做為自足的宗教文化資源,擁有內在復興、不斷革新為特徵的發展邏輯,其教徒面對困境時,較容易回到宗教來尋求出路。

他們認為「宗教興則民族興」,這種傳統思維讓伊斯蘭復興運動在歷史上多次出現,這不纯粹是對抗西方殖民的工具式反彈,而是一場含有對伊斯蘭價值的保衛戰。當愈受外在環境擠壓或挑撥,抑或被內部統治階層利用,就會有教徒容易走向以宗教為掩護的激進政治暴力思想。

另方面,在過去一個多世紀以來,西方憑藉著工業文明的龐大物質基礎成為世界中心,建構了一套二元論的語言霸權,「西化」則興,「非西化」則亡,置發展中國家於困惑的十字路口。而世界在西方主導下的全球化進程中,亦面臨兩種结果,如若未能讓世界同質化,那最後便只會不斷誘發對立與衝突。不幸的是,我們現正面對這個局面。

當西方文明自稱是全球唯一標準,並兼有普世性,再用「非文明」的殖民手段企圖改造他國,這不禁令人質疑西方口中所謂普世價值的正當性,遂引發其他文明恐被侵噬,從而做出反撲,泛伊斯蘭主義(Pan-Islamism)便是個典型例證。

地緣上緊靠著伊斯蘭世界的印度,這個文明古國在面對伊朗輸出伊斯蘭革命、阿富汗與巴基斯坦的伊斯蘭主義活動漸趨活躍之際,又要面對西方資本主義價值全球化的來勢洶洶,使得印度教復興運動愈發激進化,並受到民族主義的鳴鼓開路。

此外,印度教民族主義其實早在英國殖民時代便已萌牙,這是印度傳統文化面對西方殖民主義的強大衝擊下,所産生的空前危機感而做出的抵抗,這與伊斯蘭復興可謂有著相似的因由。

特別是二戰後英殖民的末任總督蒙巴頓(Lord Mountbatten)草率決定,把英屬印度一分為二成兩個國家:印度與巴基斯坦,而後再分裂出孟加拉,以致南亞次大陸印度教徒與伊斯蘭教徒的民族主義不斷高漲,衝突頻生,自此永無寧日。

有一點要指出,這兩個宗教族群並非先天相互敵視,而是英殖政府強行把他們分成「你」與「我」後,讓他們自此勢如水火。這是我在遊走印、巴兩國期間,當地知識分子對此現象有著強烈感嘆。

還有的是,印度於1947年獨立後,承襲英國制度,一步到位採用自由主義民主制度,做為邁向現代國家的表現,而西方世界對印度民主亦大加讚許。事實上,印度已成為世界最大而穩定的民主體制。但由於印度的特殊國情,包括教派林立、根深柢固的種姓制度、大量貧窮人口、地方勢力過大等,導致民主制度難有效率,經濟建設無從談起。在此情況下,民主與現代化在印度成為互相掣肘的悖論。當政治、經濟同告失效,民族主義便大有市場。做為主流的印度教,遂成為民族主義者用以建立印度特性與操弄的工具,使得民主徒具一人一票的選舉空殼。

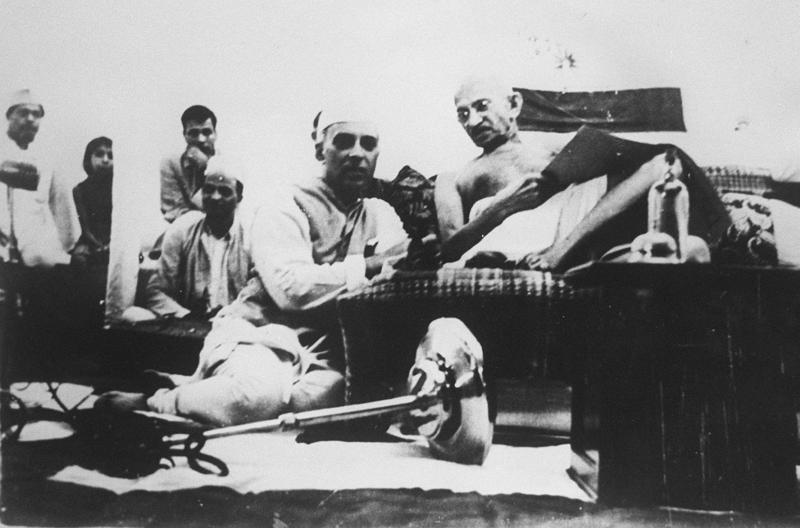

印度獨立初期,由於有具崇高威望的獨立領袖聖雄甘地(Mahatma Gandhi)和尼赫魯(Pandit Jawaharlal Nehru)等人,努力建立世俗理性化發展基礎,讓印度教民族主義受到抑制。可是當領袖遠去,各政黨特別是國大黨,為了爭取選票,不惜違背建國時的世俗主義,大攪教派民族主義,而現任印度總理莫迪(Narendra Modi) 便是一位不折不扣的民族主義者,利用主流民眾對印度教的虔誠,推動他的政策主張。

鑑於非西方國家的特殊國情,有西方政治學者如杭廷頓便認為,在發展初階維持社會穩定和建立政治秩序至為重要,推行一黨制和打造強大政府可達到該目的,待條件成熟再過渡到多黨制的自由主義民主。

他指出,有不少發展中的國家,在現代化的過程總是傷痕纍纍,而且容易出現政治不穩定的情況,原因不在於缺乏現代性,反而是為了推動西方現代化的努力遭受國情阻力所産生的衝突。因此,打造強大政府較容易實現經濟及政治上的穩定性,待條件成熟再過度到自由主義民主。是耶?非耶?至今仍頗具爭議,在於民主是否需要有前設條件?

上述的說法,其實也是西方國家的發展軌跡,就是推動經濟現代化大多先於自由主義民主的建立,更何況民主不是只有一個模式。而杭廷頓等人所指良好的經濟往往能鞏固民主的基礎。但如果是這樣,那為何西方撤出殖民地前後,卻要其前殖民地生吞其制度?

印度知名公共知識分子阿細斯.南迪(Ashis Nandy)在接受媒體訪問時,高呼「我從來不是西方一部份」。而具影響的印度哲人兼詩聖泰戈爾(Rabindranath Tagore)對西方一套「現代化」意識形態,更有著非常不同的深刻見解,他是東方精神文明的維護者與倡導者,一直倡議在追求「現代性」和西方與時並進的同時,也不要忽視自身文明的特殊性、不損身分認同和尊嚴。換言之,詩聖尋找的是「現代性本土化」。

事實上,在印度,我驚嘆當地知識分子不斷做著各種本土的社會實驗,慕名探訪印度南部卡拉拉邦的民眾科學運動,也專程前往位於西北部知名的「赤腳學院」,其創辦人班克.羅伊(Bunker Roy)見到我的頭一句話,「我們必須腳踏自己的土地上。」赤腳精神在該學院受到承傳,並在傳統上賦予現代的面貌,例如農村女性亦能當家做主。而現代科技引入「赤腳學院」,示範農村該如何持續發展,改善因西方現代化所造成的城鄉差距,這對我這名城市人無疑是一記當頭棒喝。

如何避免给绑架在西方現代化的列車上?印度知識分子在他們祖先巨人的肩膀上苦苦思量屬於自己的發展出路。這趟「赤腳學院」之旅在我採訪生涯中至為難忘。

曾是英屬印度一部份的緬甸,繼承了起源於古印度的佛教文明,歷史上也曾出現過燦爛的王朝,如第一個統一帝國──蒲甘王朝,自此以小乘佛教為信仰。在英殖時代,英國試圖發展英式教育,從而影響到緬甸佛教文化傳統,導致僧侶群起反抗,讓緬甸佛教成為緬甸民族主義與反殖民的原動力。

想不到,佛教民族主義竟然在民主轉型中的緬甸繼續發揮力量。近年,緬甸因處理國內羅興亞穆斯林族群的手法,備受國際社會抨擊,而佛教民族主義者在緬甸軍方利用下,對非緬族、非佛教徒的排斥,讓民主轉型面對極大的考驗。

漫長的英國殖民統治,採取分而治之手段,為緬甸留下的宗教族群矛盾,現今這個國家又要從軍人統治中解脫出來,可謂是布滿「紅缐」。我在當地採訪,如其他外國記者一樣,必須要小心翼翼。我們亦關注到,正當世界經濟秩序重新洗牌之際,缅甸要往哪個方向轉型,一改落後經濟,重建現代化國家?

西方當然期待緬甸在政治上轉往自由主義民主,經濟上則向私有化自由市場的資本主義發展,而緬甸在文人政府治理下的確打開了經濟的大門。緬甸這個被視為亞洲最後一個開放的大市場、民主實驗室,似乎想要一步到位,走上高端現代化與工業化方向;但民主發展卻有待觀察,更何況在翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)領導下的緬甸民主,飽受軍方的無形掣肘,而羅興亞族的悲劇更是讓這位「民主女神」的光環盡失,甚至還可能背上「種族清洗」的污名。

另方面,西方都在留意,緬甸的發展模式是否受到中國「一帶一路」的影響?當我在2016年踏足緬甸,適巧碰上翁山蘇姬出訪中國,此舉引發西方評論家不少爭議,緣於為何這位備受西方力捧的「民主女神」,不是把她第一次的官式訪問送给西方 ? 雖是小國的緬甸,因其位處對東西方同樣重要的戰略位置,成為爭奪的對象。她就好像一名新生兒,大家都想左右她的成長。

有人擔心「中國崛起」下的東方威權主義壓倒西方的民主國家而擠進世界中心,令世界倒退;不過,也有人認為西方霸權在第三世界身上所造成的傷痕,已出現物極必反。美國學者伊安.摩里士(Ian Morris)年前出版宏大著作《西方憑什麼:五萬年人類大歷史,破解中國落後之謎》(Why The West Rules),就是探討東西方之爭,而西方為何能領導世界至今,這是否已到了極限?

若我們能如古波斯學者伊本.西那所主張,多對事實本身進行客觀觀察,便能發現各文明間其實是你中有我、我中有你。而世界中心曾多番轉移,沒有一種文明是最優秀的,也沒有一種文明可單獨持久地領導世界,否則我們便會陷入絶對主義,只許世界有一種邏輯。

因此,我們不需生吞外來的一套,也不必盲目排外;而歷史似乎也在告訴我們,任何文明都會盛極必衰,一是反思並改革,一是頹敗至被取代。那麽,這個世界能否在探索前景之餘,保持多元的活力,不致困在一個方程式的教條裡,至今仍是值得深思的問題。我們一直在現代化的跑道上奔跑,本是擁有追求美好生活的願望,但對掌權者而言卻是別有政治襟懷,邊緣的欲躋身到世界中心,在中心的國家則繼續擴張與征服,這樣的你追我逐,反而威脅了人類的生存。我們面對著共同的難題,如氣候變化、糧食短缺、資源不足、貧窮惡化與智能發展等,有專家學者早提出警告,人類的生存環境已受到最大的挑戰,道德價值也岌岌可危。但是要人類團结,無異是痴人說夢,因鬥爭才是個常態。

歐亞這個在地理上位於同一個大陸的板塊,擁有最廣闊的面積、最繁多的種族、最龐大的人口、最悠久的文明、最燦爛的文化,現代與傳統在這此交鋒,不同意識形態亦在此地較量。本書把焦點放在仍處於這個大陸夾縫中掙扎的烏克蘭、土耳其、伊朗、印度和緬甸,雖分別代表基督教、伊斯蘭教、印度教和佛教文明,卻同受東西兩邊政治的拉扯,並在面對現代轉型之際又受到自身文化傳統的挑戰。我們不能只用簡單的一把尺去衡量,也無法以單一的「藥方」去治理。無論如何,他們是我們的一面鏡子,映照出一個時代的焦慮。

※本文摘自《歐亞現場》, 馬可孛羅文化出版

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。