精選書摘

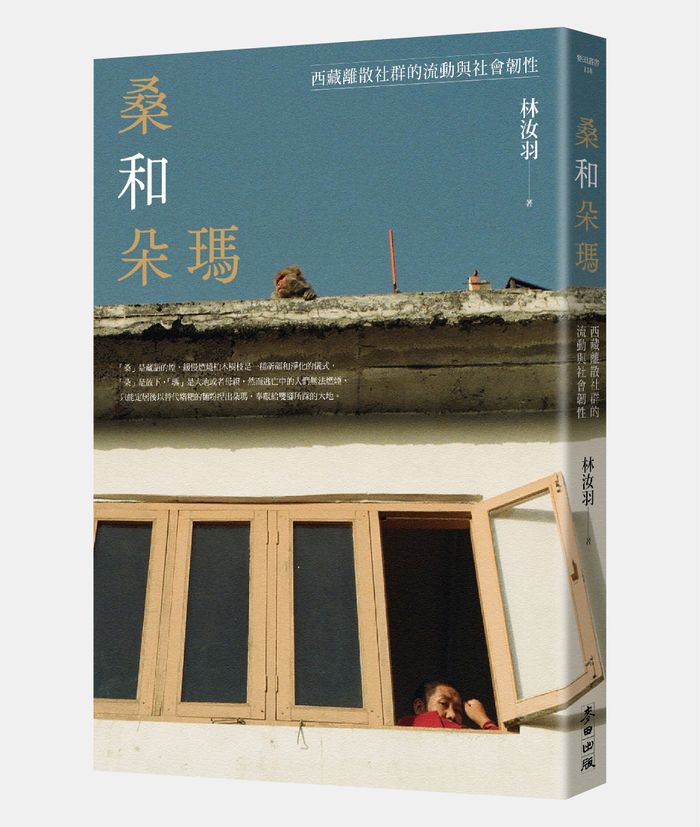

本文為《桑和朵瑪:西藏離散社群的流動與社會韌性》章節書摘,經麥田出版授權刊登,文章標題與小標經《報導者》編輯改寫。

相較於世界上其他的難民群體,西藏人(Tibetan)是一個特殊的個案。這個群體以印度為主要的遷入地,其中包括以學校為目的地的孩童與青少年、因宗教因素追隨領袖流亡的朝聖者、出生與居住在安置屯墾區,繼而以難民身分生活的無國籍人。這本書主要描寫的就是這三群人,他們並非完全不重疊的類型,如同生命延展的方式,他們可能從一種樣態流進另一種樣態,再長出新的生存方式。

對作者林汝羽來說,這是一個外族人進入藏文化找尋自我的故事,個人「應該屬於」的國家以及「自己是誰」,總歸必須是自己的選擇。本文中,作者回顧了自己在流亡藏人社群中教導漢語的經驗、訪談、觀察和省思。

一般人學習語言的時候是抱著什麼樣的心情呢?希望所學習的字彙和正確的文法代表自己多了一份專業技能、希望深化伴侶關係,或者在學習的過程中讓感受到樂趣?如果是難民學習將來若有機會回到故鄉時必須要使用的語言又是什麼情況呢?教別人「敵人的語言」又是什麼樣的心情?

我開始教語言是一個意外,上大學之後我的打工機會多半是家教和兒童美語補習班,按照教學手冊和學生的興趣設計課程,後來也跟家人成立了一個社區學習中心。在我第一年去印度德里大學擔任交換學生的時候,大學東亞系的中文課程非常希望有母語者協助教學,我就這樣開始在德里大學曾經在中國受訓的印度老師指導下嘗試教中文。印度學生學中文多半是希望自己多一份技能,也很樂於交流文化。教學對我來說像是反思中文學習的過程,嘗試了解非母語者的學習方式。交換學生的一年結束之後,我想既然我有了一段時間的教學經驗,或許可以取得一份專業的資格證明,於是在台大讀了一個的師資培訓班證書。沒想到這個意外的經驗和興之所至取得的資格證明,幫助我取得一個回到北印度做長期田野研究的機會。

2011年我通過甄選擔任西藏兒童村學校本校的志工老師,又拿到一筆來自雲門基金會流浪者計畫的獎助,準備開始碩士論文田野研究。當時西藏兒童村學校董事會已經有設計新課綱跟培訓師資的想法,將中文教學建置成和北印地語同樣的外語課程放進課程選修。流亡西藏學校漢語課在2012年由興趣社團改為常設。西藏兒童村學校透過台灣圖博之友會招募對外漢語教師協助其訓練漢語老師,培訓結束後分別分發至各分校及大學中文系任教,隸屬於流亡政府教育部的5所實驗學校亦開始於初中部設置漢語課。

我在最初的教師培訓班結束之後,還設立了「流亡西藏學校裡的漢語課」計畫。透過群眾募資和台大語言中心師長們的幫助,我們順利地得到課本和經費的支持,後續還辦了第二階段的師資培訓,也協助幾位志工利用暑假的時候到學校協助教學。計畫在2014年底完全結束,課程整個上軌道也就不再需要外力介入,我和其中幾位老師仍然保持友誼。原本的自立目標達成之後我們都很高興,接下來的運轉就看學生們的參與程度了。中文課需要穩定的學生參與和老師從事教學,中學部的選修課發展不如小學部的外語課,但流亡社群主導的大學中文課走出了自己的發展方向。

幾年之後,當我再度站在下達蘭薩拉蔬果肉舖和五金行巷子走到底的岔路,春天的陽光暖烘烘地照在我身上,我已經不再是當年那個人生地不熟的中文老師了。我身上已經不再穿著代表西藏兒童村學校老師的拉薩式藏裝,而是菜市場二樓服裝店賣的棉質印度式上裝。

說到拉薩式藏裝呢,那是另一個小故事。當我開始在西藏兒童村學校那座叫做「和平與對話」的學校旅館為9位藏族中文老師上課時,我開始穿上藏裝。這個長袍背心裙加上襯衫的服裝其實很方便活動,更重要的是,它是整個學校女性職工的制服形式。我想用穿著來提醒跟劃分自己所扮演的不同角色,我的學生卓瑪和一位住在附近的家庭媽媽很慷慨地將她們的二手藏裝送給我。每天早上早起處理訪談資料或者備課完之後,7點半穿上這套「工作制服」,對我來說就是準備調整心態開始教學責任的過程。

藏裝作為工作制服幫助我隱身、讓我感覺安全。下午下課之後,我可以繼續在校園裡訪談師長和學生,這套衣服就會避免我在這所寄宿學校看起來像是一個外來者──雖然我經常不優雅地提著裙子、調皮跑過泥濘的足球場,別的老師不會這樣。拉薩式藏裝對我來說連結著一個讓我引以為豪的角色,我曾經和許多尊敬的西藏老師們一起參與流亡西藏社群的教育活動,盡我們所能為孩童與年輕人準備他們的未來。但是跟其他人不同,我用慣了洗衣機,從來沒有耐心好好手洗衣服,藏裝長長的背心裙浸泡在水桶裡兩天就算洗好了。因為,我知道我只是短暫待在這個地方。

脫下藏裝以後的我,覺得自由。2016年初我從印度馬德拉斯理工學院的工作離開準備出國念書,住在一個溫暖好客的印度家庭樓上,一室一衛一廚的小房間,後門打開就看得見隔壁鄰居的菜園,每天傍晚喝茶的時候遠遠地打招呼。我的房東太太特別喜歡跟我分享她做的食物,還教我怎麼訂購早上現擠的牛奶。廚房門外掛了個小小的熊蜂窩,那隻大蜜蜂跟我一樣都是一個人住。台灣駐印度辦事處的郭祕書送給我一把青菜種子,有一隻貓每天都來巡視我的種菜進度順便到我房間裡喝牛奶。每天早上,附近奶農家的孩子會為我送(新鮮無殺菌的)牛奶,我喝了茶、吃兩片酥皮餅乾之後就走路搭短途計程車去西藏圖書館上藏文課,然後到附近的小學或西藏政策中心教中文。下午,我利用網路上找到的北印地語課本和房東家的女兒學習。

西藏圖書館的兩位藏文老師一位是女性出家人,稱呼她的名字前面需要加一個阿尼;另一位是資深的教材編寫顧問,發音非常漂亮。教育部直屬小學的中文老師來自青海,他把我介紹給學生是想讓學生能夠跟中文母語者相遇對話,我也樂於扮演這個不喧賓奪主的角色,我偶爾教他們席慕蓉詩作改編的歌。同樣做為語言老師,我非常欣賞他們的教學熱情、圓熟的課程進行技巧,在與他們相處的過程中我也重新學習與感受藏語。西藏政策中心的邀請則是一群年輕學者提議的實驗,可能我教得不夠好吧,學了一陣子之後他們覺得太難而放棄了。語言變成我和人建立關係的方式,我在功能性的角色身後逐漸感覺到自己內在的寧靜。多語聲響、眾聲喧嘩中我似乎能夠體會哈伯瑪斯談對話,與後現代解構論述背後的失望與活力。

我們昨天去下達蘭薩拉買布,我們在培訓班不是都習慣說漢語嗎? 我們在布店挑布的時候也是講漢語,這時候有一個藏人就走過來用藏語大聲斥責我們說:「妳們明明是藏人,為什麼不講藏語,而要講漢語?」原來在我們的社會中也有人的想法是這樣子的。(訪談紀錄,2012/05/01)

這樣的誤會也反映出使用中文在流亡社群這個立志以保存文化傳統身分為使命的團體中,可能遭逢的壓力與衝突。這樣的衝突也在教學現場發生,對於我們當時的教師訓練僅僅專注於教學技巧和教師能力的培訓,如何處理衝突需要靠老師們的努力和修養。培訓班結束之後,我到學員們分發之後的學校去看他們,其中一位老師就與我分享了她教學現場驚心動魄的時刻:

學生和我說:「我來印度不是為了學漢語的,如果我要學漢語,我當初幹嘛來印度。」學生私底下還說:「漢語是毒藥,漢人都是敵人」,這叫我們怎麼教啊?(訪談紀錄,2012/10/28)

學生多半希望能夠借助中文強化未來求職的實力。流亡西藏學校多半設有學生輔導課,輔導老師從初中階段便會開始就心理健康及職業取向開始輔導學生與提供資訊,學生對於印度或西藏就業情況的訊息來源也包含已畢業的學長姊或者同鄉、親戚,他們多半都了解難民身分在印度社會找工作時可能會發生的就業歧視。避免的方式是重視本身必須具備專業能力。相對而言較容易達到入學門檻的職業如護士(醫療護理知識)、客服中心接線生(語言能力)等等就成為流亡西藏學子的熱門職業選擇,或者轉而考量在流亡社群內部就業,擔任教職或者公職。漢語(中文)在他們的認知當中帶有自己的性格、特色,顯示語言不必然和國族身分或政治社會背景相關。

我有認識的人在德里擔任接線生,一個月薪水有2萬8到3萬盧比,那些在班加羅爾進出口貿易公司上班的一個月薪水更高,有4萬,就是因為他們會說漢語,加上英語或北印地語兩種其中一種就可以了。

我們在這裡上班1個月才領不到1萬,去德里公司有車來載,飯也在公司食堂吃,真的可以賺不少錢。(訪談紀錄,2012/04/04)

我想多學會一種語言以後可能會比較好找工作吧! 將來也有可能回西藏去,誰也說不定,到時候回去西藏我一句漢語也不會說,怎麼跟周圍的漢人打交道? 聽說現在也有很多境內的藏人是不太會說藏語的,只能用漢語溝通,他們都是我的同胞。雖然我出生在印度,但將來若是有機會回到西藏,我是一定要回去的。(訪談紀錄,2012/04/17)

漢語很好聽,聽起來就是有浪漫的感覺。我們常看台灣跟中國的電視劇與電影,那些DVD在流亡藏人定居營區的商店還有德里藏村都很容易買得到,當然我是比較喜歡韓劇,不過中國的排第二。(訪談紀錄,2012/04/29)

在西藏兒童村第一期漢語師資培訓班之前,漢語課早已斷斷續續存在於以非政府組織性質經營為主的培力訓練,還有教育部直屬學校的課後輔導社團當中。在2008年以前,逃出西藏的難民數量還很多,其中新難民學生大多在西藏及中國境內已接受過一段時間以漢語為主要教學媒介的學校教育,或者至少在日常生活中能夠說幾句漢語。

以前在老家讀書的時候都是用漢語,我們沒有藏語課,藏語是從家裡面學的,來到這裡才知道我們以前學的跟這裡的不一樣,要從頭⋯⋯但是不算困難啦,有共通的地方。我跟其他從西藏來的朋友有時候講話或網路上交流也用漢語,就是一種習慣,也不是全用漢語。(訪談記錄,2012/03/04)

漢話我會說,但是已經很多年沒有講,都已經忘記啦,這裡說漢話的人很少,只能跟其他西藏來的同學講一講。我聽跟說還行,寫跟認字就幾乎全忘了,我其實有想繼續學。(訪談記錄,2012/03/06)

我就是喜歡漢語,喜歡中國,我說的可不是共產黨喔,那個可惡的是共產黨,不是中國人民,達賴喇嘛尊者也是這樣說的。我就覺得跟漢語很親近,畢竟我在青海念了6年書都是講漢語,我本身的興趣就是學習語言,將來也想朝這方面進修,或許流亡政府也需要這樣的人才。(訪談記錄,2012/04/20)

我這流亡的地方,人們的臉面上,充滿著笑容,是多麼富裕的樣子。但,我吐蕃民族那從心底開始笑起的,那些優美傳統習俗,關於他們身上存在的獨特,似乎和白天的星星一樣,的確罕見。我所住的這國家,是世界上最大的民主國(印度)。歷史、文化、五彩的風俗是獨一無二的。可惜我心像一個遠方的客人,沒什麼心情呆在這個不屬於自己的地方。反而時時刻刻準備著,回到祖國的懷抱。外國乃是外國,是一個不能當做自己家鄉的險地! 雖然在外國的生活是一個獨立的歲月,沒有父母的慈祥和煦的歲月,但是為了一個民族的權利,勇敢地奮鬥吧!!(15歲少年用漢文所寫的散文詩)

流亡學校教育當中語言使用的社會性會被多重解讀,漢語課亦可成為西藏國族身分演示、敵對情緒的激進化(radicalisation)以及溝通工具三種觀點彼此競逐的場域,學生的批評與積極參與可被視為是一種對官方意識形態的消極反動。更進一步以一個特別激進的例子來說明語言使用和國族身分的關係:在以新難民青少年為主的蘇佳和果巴普學校,每年固定出版的校刊分三輯,三輯分別以藏語、英語及漢語撰寫,收錄學生的投稿創作以及焦點人物訪談等內容。在蘇佳學校2010年的漢語校刊冬季發刊詞當中,學生們對於自己的漢語寫作賦予重大使命:

隨著時代的脈搏,流亡政府也逐漸走向了新的朝向,流亡藏人也開始有了新的觀念和思想,很多人已經開始領悟到在未來為藏族自由的奮鬥中漢文的重要性。俗話說:拔樹要拔根,治人要治底。藏族未來的命運很可能就掌握在未來中國人民的走向中。換一句話說就是,如果中國底層的人民開始發現共產黨的真面目時,面對整個國家民族的反抗和怨憤,一個共產黨是絕對無能為力的。自古以來,任何國家的殘酷與專制都會引起國家人民的奮起反抗,從而建立一個對人民更有利的新時代,新政府。所以,如果藏族人民從中國基層人民開始著手,讓他們明白共產黨的真正面目,讓他們明白藏族歷史的真相,明白共產黨鳥籠式的專制制度。相信,總有一天我們能在中國56個民族的抗爭中,戰勝無情的共產黨,回到我們美麗自由的西藏。而在這樣的奮鬥中,漢文是一個最有力的武器。只有通過漢文我們才能讓中國人民們明白共產黨的真面目。

教師培訓開始後不久,為了適當為「敵人的語言」提供不同的形象,我提議舉辦春季詩歌朗誦會,校長先生慨然應允,並熱情參與聆聽了9首他其實不了解意思的中文詩歌。我的目的除了讓學生逐漸習慣這個語言的抑揚頓挫、練習好聲調與情緒表達的韻律,也希望對於語言的想像可以從流亡敘事中解放出來。透過詩歌,學員老師們也可以各自表達自己的審美與喜好。在3月底的上達蘭薩拉,蘋果花逐漸盛開的季節,宮澤賢治的詩作《不怕風雨》、泰戈爾的《頌歌集》在逐漸醒來的春天飄盪,呼應我們心中對於語言學習能夠增進跨文化理解、文化發展與資本,逐漸邁向更多溝通與和解的希望。

做為一位中文老師,總是要面對中國與台灣的緊張關係如何在兩個版本的語言當中表現,特別是當解釋給學生聽的時候,盡量清晰明白地說明歷史脈絡和不同點,協助學生基於希望使用語言的目的,協助他們為自己做最好的選擇。流亡藏人學漢語的計畫在台灣募款的過程當中,也遭逢了政治社會轉折的敵對意識被轉譯在非直接對立的情境當中。我當時的角色曾經一度身兼學校的志工老師、課程計畫的負責人、還有實際往返台印兩地執行監督計畫工作的跑腿角色。我在當時曾經自剖心情寫作這樣一則筆記:

儘管許多旅客、志工、研究人員經常在流亡藏人社群當中被他們的生活方式或者面對生命的態度而感動,或者浪漫化、一般化了藏人的逃亡與追尋,我個人認為,從感動而開始的行動往往會隨著服務工作的真實面而消滅了最初的熱情,並且隨著時間所揭露的,關於世間事的方方面面,消亡了一開始純真的意志所存在的理由。許多人問我,為什麼千方百計逃亡出來的藏人要學中文? 他們,或許我們應該稱之為圖博人,是為了什麼樣的目的學中文? 而妳,又是出於什麼樣的目的花了兩年多的時間協助他們? 我認為,做為一個服務他人的人,沒有權力為受助者決定他應該需要什麼、不需要什麼。我們協助他們學中文,是回應他們的希望,所以雖然從台灣發出的書籍與人才,都以繁體字、注音最為方便,我們提供的是他們所希望的簡體字、拼音的書本與教學。只有在教學方式與如何達到學習目標上,我們可以從本身的專業知能出發,提供給受助者他們原本所不知道的內容,留給彼此個別思考與一起討論的時空,然後等待對方做出選擇。這個方式,也是我做為一個參與者,一個始終抱持著學習心態的助人者,這樣的自尊心,而做出的選擇。

流亡西藏學校從來沒有強迫孩子學中文,也沒有利用體制之便,要求每個孩子都必須要學習中文。「每個人都要會」跟「學校裡必須要有」是兩回事。學校不斷地在詢問孩子是否有意願學習中文,並且提供有意願學中文的孩子學習的機會。一直以來,也不斷地有孩子向學校反映,希望保存中文方面的語言記憶(因為許多孩子在來到流亡學校以前,曾經上過中國的義務教育學校),不希望就此淡忘,失去了這項語言能力。這個計劃的存在,就是為了協助學校去建立一套適合流亡西藏學校的中文課程,滿足那些想要學習中文的孩子們的心願。假如學校裡沒有孩子想要學習中文了,那這個計劃,或者中文課程,理所當然就會停止,但只要還有一名孩子希望學習中文,那個聲音就是我們的工作所要回答的對象。

那時候的我在忙碌的工作當中很難及時察覺到自己的位置(positionality)、多重角色如何影響他人和我互動,以及這些複雜背景條件對我自己的研究分析會造成哪些偏誤。我覺得田野研究工作其實不適合「太忙」。作為志工,工作的重點在於提供高品質的服務,並且考量到學校作為客戶的需求,用自己的專業知識技能去創造解方。但是在長時間高強度的勞動過程中,需要大量時間反思的田野工作能量容易被消耗。我不得不承認,我也處於單一敘事的危險當中,特別是當計畫募款需要「行銷」的時候。作為師資培訓志工參與在學校事務當中,強化了我與機構的信任關係,也讓我看到更深入的學校生活層面,而非像其他研究者僅僅觀察與訪談特定對象。作為研究者,我與受訪學生不存在利害關係,我不評鑑他們的學習成果,也未實質參與他們福利相關的決定,我向機構主管單位與學生本人解釋我的研究性質,前者給我活動許可但後者自主決定是否參與我的研究。我在田野進行到一半的時候就意識到多重角色的重疊有可能會影響資料的信度,直白地說,我不希望聽到他們有意識地為「外國志工老師」準備的一套回答,因此我採取了大量的書面資料,像是學生所寫的週記和作文,以及問卷,從這些學生自行撰寫的敘事當中去理解與詮釋他們的想法。

但其實研究者的主體性一直存在,以一種投身(engage)的態度做參與式研究,也必然要面對研究課題與研究主體對研究者身心造成的衝擊。在漢語課計畫成立之後,我有點從局外人轉變成局內人,成為替難民學校組織工作的顧問與計畫經理,一方面我衡量決定如何說明這個政治敏感度高的計畫,另一方面我需要管控計畫進度進行和資源分配。一些結構上的問題像是太過忙碌的課表、集體住宿制度的家務分工也需要時間、以及中文教學人才面臨市場競爭帶走學校老師。

不管是志工或者研究者,儘管關懷持續,終究是他人生命中的過客。計畫最後剩下的一點點錢,我問現在最後一位留在西藏兒童村學校中學部教漢語的尼瑪老師,我們該怎麼用?去年訪問學校時,大致擬定了製作生字本的計畫。尼瑪老師用手繪畫出生字本的格式,我們用LINE來回溝通,最後拜託戈巴爾布林的老師們製作出檔案格式,再送到車程30分鐘以外的印刷廠送印,過程很長,一點都不快,但效率是每個人在這個環節中溝通充分,對結果滿意。漢語課,這個不在原本學校資源規劃當中要靠外部資源成長,發展過程崎嶇。受訓後的老師在兩年內紛紛離開,讓學校非常失望。2015年印度教育部正式將漢語列為選修第二外語,但是學習中文的學生數量並未顯著增加。我們只希望這些工作將來產出的不只是彼此的互信與夥伴情感,還有對於西藏運動整體有助益的因素。空白的練習本好像一個完美的隱喻,在這個時刻為未知的未來畫下充滿信心的句點。(2015年計畫的剩餘預算結案工作結束前我的筆記)

西藏兒童村學校的校訓「come to learn, go to serve」非常打動我,基礎教育資源需要巨大的投入,是一個社會的公共財。我每次回到達蘭薩拉看朋友,總是會回到西藏兒童村學校走走,像個從那裡畢業的學生。當時學校替我們準備的住宿條件非常舒適溫馨,有廚房可以開火煲湯,負責管理客房的管家每天早上會順便替我和另兩位志工老師準備美味溫暖的早餐,她的孩子已是學校的資深社會科教師。我經常去的商店老闆們有些還認得我,我還是喜歡回到下達蘭薩拉市場採買蔬果或家用雜貨,看看當地手工藝羊毛編織的圍巾或者毛毯,和曾經擔任過我的訪談翻譯的年輕人聊聊近況,一邊把更多回憶塞進大包包裡,好像我自己學習語言的課程從來不曾結束。

每次當別人問我會說田野地的語言嗎? 我都會心一笑,因為我會在心裡默默思考,是那一種語言? 是混合式的英語藏語、中文、北印地語,還是古典標準的藏文,是工具性語言還是情感語言,所為的是哪一種溝通呢?

隨著時間過去,再回到這個地方時和我相識的只有雪山和蘋果樹。我們都出生在一場我們都不曾參與的戰爭之後,繼承的身世卻必須由我們繼續寫下將來的命運。如果習得的語言能夠幫助我們聽見善意,或許我們不需要說服對方接受我們的做法,而是嘗試去理解什麼是彼此共存所需要保持的最佳距離吧!

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。