當國安政策正從軍事領域延伸為整體社會防衛,一年一度的軍方漢光演習在今年(2025)擴大為10天9夜、首開多項訓練先例並動員2.2萬名後備軍人。由中央和地方行政體系負責,已實施47年的防空避難「萬安」演習和救災「民安」演習則於今年合併,改以「城鎮韌性演習」之名上路。

當兩項演習迎來改革之後,總統府也宣布,台灣的每年7月有了新名字──「國家團結月」。

即使政府演習在過去常被外界批評「演多於練」,但也唯有大型演習,民眾才能從政府部署窺探當下的戰略趨勢。《報導者》再度走訪數十場漢光、城鎮韌性演習現場,在號稱國家團結月的日子裡,我們能看見哪些新進展與缺失?

7月15日凌晨,4輛台灣國造「雲豹」輪型裝甲車(CM-32)對著台北市和新北市之間的交通要道──萬板大橋發射空包彈,現場官兵們模擬抵抗的敵人,正是突襲首都圈的中國解放軍。當國軍步兵、裝甲車的槍砲聲迴盪深夜街頭,此時30餘名國內外記者正在旁邊的台北市第一果菜批發市場頂樓搶拍稀有畫面,這對過去盡量減少干擾民眾、多選擇公有地或郊外進行訓練的「漢光演習」而言難以想像。

參雜著火藥味的空氣彷彿凍結,每傳出哨聲、槍聲,或遠方橋面上飄來煙霧,記者們的鏡頭便迅速轉向,無人大聲交談,只有持續不斷的快門聲響起;但在媒體採訪區正下方,整棟大樓內的攤販仍如常卸貨,掛著新鮮豬肉的發財車一輛接著一輛駛入,他們吆喝:待會就要開市了。

這一幕,正是2025年「漢光41號」演習與「國家團結月」的目標──韌性與持久作戰的最佳寫照。

自1984年起舉辦,一年一度的台灣最大軍事演習「漢光」在過去兩週創下多項新紀錄,不只是各幀緊密結合市鎮的訓練畫面,本次漢光41號由近年的5天4夜延長至10天9夜,戰略上新增多項模擬情境,戰術層面則端出從未曝光的演習課目、軍事裝備。

演習開始前,國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星也在7月初的記者會上公開說明,近年5天4夜版的漢光演習都是直接進入戰時情境,本次則演練戒備等級逐漸升高,藉此考驗部隊的反應能力。至於過去從未出現的「縱深防禦、持久作戰」階段,董冀星回應:過往演習都在灘岸戰鬥後結束,自今年起將進一步注重「解放軍已經登陸後」的交戰情境。

剛開始全面作戰後,漢光演習的練兵場域就深入台北都會區。7月14日凌晨,國防部首創調用台北捷運進行訓練,負責戍守首都圈的憲兵部隊從南港機廠內的捷運軌道出發,靠著柴油維修車運送彈藥,下一批部隊則從善導寺進站,最後多股兵力於龍山寺集結,深夜奔向鄰近河濱地帶的各防守據點。據現場指揮官透露,該晚情境為台北市遭遇空襲,部隊必須靠地下軌道移動。

屬於「縱深防禦」階段首日的7月15日凌晨,國防部也同樣創下史上首例──在首都圈為軍演雙向封橋。近年進行類似訓練時,軍方通常僅在橋墩設封鎖線,或仍有單向道路可供民眾通行,過去常遭外界批評「真實度不足」。

該晚憲兵指揮部則將萬板橋面規劃為「殲敵區」,第一層搭配多道阻絕設施,用以拖延解放軍的前進速度,鄰近橋梁的果菜市場大樓、北市家禽批發市場、大理高中等制高點則布滿國軍,從三面包圍在橋上被阻擋的敵方。

15日早上10點,國防部也接續在坐擁北部航運核心──台北港的新北市八里區挑選開闊地帶訓練縱深防禦。有別於往年軍方總會挑選台灣本島某一海灘進行「火力展示」供媒體拍攝,本次國防部預設灘岸交戰期間,已有解放軍趁機登陸,正試圖往市區移動,陸軍269旅則在阻擋要道後,將敵方引入包圍網進行反擊。

正如同萬板大橋、八里區兩場訓練,「縱深」意指夾在前線與核心城市之間,敵方仍必須跨越的區域。這在烏克蘭是散布大量村莊和泥濘地的平原;至於台灣,如犬牙交錯在海線和內陸地區,多被隧道、橋梁、低窪地、工業區或農地隔絕的衛星市鎮,在軍事學者眼中,正是最佳防線。

「未來解放軍的登陸作戰不是傳統的諾曼第大登陸,而是快速的突擊、穿插,進入台灣內陸搶占關鍵基礎設施。」林穎佑強調,縱深地帶的城鎮發生交火,不代表台灣的海岸線全面失守,更可能是解放軍的小部隊突襲登陸,也正由於解放軍的戰法發生轉變,「國軍才要同步更新防衛構想,去因應新的風險。」

但縱深防禦能否成功?關鍵在於海岸防線後的「縱深地帶」穩定程度。中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出,目前國軍預計將固定防線,縱深地帶交由義務役、後備部隊負責防守,他們必須阻擋解放軍朝更內陸推進,才能讓由志願役組成的主戰部隊趁機找出空隙,穿插在各條防線之間,阻擊被拖延在縱深內的敵軍,「在此規劃下,後備部隊扮演的角色當然變得更吃重。」

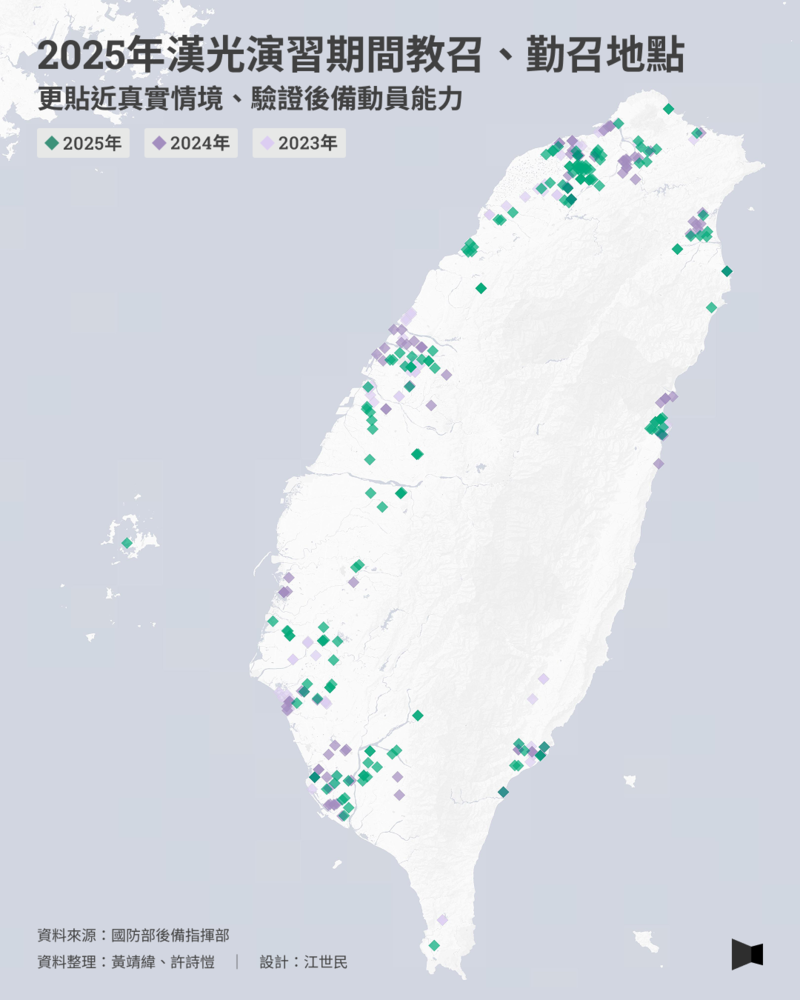

國防部將這套戰術稱為「拘打配合」:由守備和後備部隊負責拘束,主戰部隊負責打擊。而《報導者》根據國防部後備指揮部的公開資料,篩選出2023至2025年漢光演習期間,全台後備軍人參與教育召集(教召)、勤務召集(勤召)的集合地點,明顯可見集合地正往城鎮和關鍵基礎設施移動,並開始大量借用民間設施,一改過去多在軍營集合的往例。

為因應戰略改變,漢光41號演習也進行「史上最大規模教召」,共動員2.2萬名後備役參加訓練,其中駐紮北台灣的陸軍步兵第206旅首次實施「全旅動員」,召集兵力逾3,000人,過去兩週在桃園至新北皆能看見他們的身影。

除了機場、港口之外,各縣市鄰近水庫和能源設施的多個區域同樣有後備動員,揭仲對此分析,「教召集合地和關鍵基礎設施之間必然存在關聯性,」由於關鍵基礎設施將是解放軍的首要目標,當地部隊必須實際演練防守,了解戰時的部署和戰術。包含苗栗、雲林、彰化等,過去較少實施後備動員的縣市,今年也可查到零星召集令,揭仲認為,此舉是為了驗證各地「後備旅」是否有足夠的動員和訓練能力。

「以前我方不太重視後備部隊,這些構想要付諸現實有點困難,再加上後備部隊形成戰力的所需訓練時間較長,萬一解放軍發動突襲,過去的後備部隊可能連動員集合都還沒完成。」實地觀摩數場演習後,揭仲直言,近年國防部在整體戰略計畫上進行多項修改,軍方急需驗證成效,更要讓部隊熟悉新任務。

當漢光演習日程逐一進入不同階段後,散落在各個駐紮地的206旅下轄4個步兵營和1個砲兵營(每營約500人)則要隨著戰況模擬各項新課目,例如後勤物資站受到中國特務攻擊,砲兵營甚至將新北市林口區的麗林國小設為指揮所,在操場上演練榴彈炮的空包彈射擊。

而在雙北與桃園之外,今年漢光首見的演習內容還包含:封鎖鄰近基隆港區的中山隧道,對橫跨花蓮美崙溪、連接「佳山」空軍基地和花蓮市區的國福大橋進行模擬爆破等;同為後備部隊的台南陸軍第137旅也針對「縱深」進行防禦訓練等。

縱深防禦雖是「敵強我弱」的不對稱情況下,讓敵方深入縱深後不斷被阻擋、包圍,以致於成功逼敵方放棄侵略,或用空間換取時間,支撐到盟國來援的常見戰略,但在實際運作上,它面對一項巨大風險:當防禦方有計劃性地利用國土,國家內部必須有健全的軍隊指揮系統、民意支持與應對方案,否則防禦方的民心士氣,都可能因戰事蔓延導致瓦解。

為此,總統府將已實施47年的防空「萬安」演習和救災「民安」演習合併,在今年改以「城鎮韌性演習」之名上路,並訴求結合漢光、城鎮韌性,將往後兩演習同步登場的7月訂為「國家團結月」。一名國安人士向《報導者》透露,此規劃的最終目標,是讓台灣社會面對戰災風險時,仍能保持運作韌性,如同目前仍處於戰爭狀態的烏克蘭、1940年代面對納粹德國空襲的英國,人民生活雖受影響,卻不至於瓦解。

今年的首次城鎮韌性演習分為兩階段實施,第一階段於4至6月,共有8個縣市輪流辦理,並隨演習成效滾動式修正內容;7月原訂搭配漢光在台中市、台南市、台北市登場,不過台南場因日前的丹娜絲颱風釀災而取消。

《報導者》前往各縣市採訪多場演習,發現各地皆根據行政區內的地形、人口與產業結構、關鍵基礎設施的類型「因地制宜」設計不同的演習內容。新竹市便將科學園區火災導致化學物質外洩、竹圍超高壓變電所受破壞等情境納入演習;基隆市模擬負責北海岸供水穩定的新山淨水場遭間諜闖入;嘉義市也演練蘭潭水庫因飛彈攻擊潰堤,自來水公司和民防團體、警消單位協同進行搶堵和救傷。

據了解,城鎮韌性演習由陸軍中將退役的現任行政院政務委員季連成主導,季連成每一場皆下場「督軍」,更會現場隨機抽考地方政府的局處官員,要求對方回應未列在事前情境中的「申論題」。

例如基隆市將鄰近新山淨水廠的基隆長庚醫院列為主要後送地點,季連成便問現場官員,以烏克蘭的案例來看,醫院也可能是敵方的攻擊目標,「那長庚醫院被攻擊後,傷亡人員要改往哪裡送?」他在各地屢次強調,軍方必須專注於前線作戰任務,後方只能靠行政與民防體系支撐社會運作。

「平時的天災救援,民間請求軍方支援,但戰時必須是民間要支援軍方,平時和戰時的情境剛好相反。」季連成在其中一場的兵推檢討上更詢問地方官員,戰時軍方也會徵收民間車輛、調動警消醫人員,但該市府似乎未設想過,當天演習中使用的人力和物資,「符合緊急情況下的實際數量嗎?」

縱觀共計10場的城鎮韌性演習,另一受專家詬病之處是:許多演習站點未考量戰災的實際風險。例如台北市將小巨蛋體育館設為民生物資配送站,但小巨蛋離松山機場車程不到10分鐘,加上鄰近的田徑場也相對空曠,並非適合防範空襲的區域。

針對中央推動「社會韌性」的成效,曾訪問多名民防基層的國防安全研究院政策分析員賴達文形容:「第一年仍是驗證基礎雛形,是否符合真正的戰時情況?我認為還沒有,比較像以前漢光的科目演練。」──意即「演」的成分仍居多。

不過從中央到地方,愈來愈多政府官員意識到韌性的重要性,賴達文看來仍是進步。《報導者》在多個場次也聽到基層公務員驚嘆「被演習嚇到、好緊張」,這在過往萬安與民安演習期間,行政體系避諱「戰爭」兩字確有明顯差別,如今來自中國的第五縱隊滲透、假訊息號召民眾投降等情境也皆受正視。

嘉義市一名負責開設收容站的基層主管便向《報導者》記者分享,在選址之前,他和部屬曾事先推算過主要道路受阻的應變方法。另一名嘉義市文化局高層則主張,嘉義縣、市府應合作,研擬故宮南院館藏在戰時該如何後送保存。

「過去大家都避免講戰爭,會讓人們以為戰災和自然災害沒有差別,對戰爭的想像不足,尤其城鎮戰。」賴達文強調,這是行政體系當今的首要任務,讓人民建立起在戰災下求生的危機意識,甚至是主動投入防範的抵抗意識。

至於如何實行?賴達文以7月15日的萬板大橋封鎖為例。他主張,國防部事前公告封橋時間後,不一定得提前疏散民眾,而是「我公告演習時間點,如果民眾想避免就別靠近,但如果你在場,請配合,甚至可以申請主動參與;否則提前清空現場了,其實無法完整驗證軍、警方的疏散能力,以及民眾配合的程度。」

此外,今年城鎮韌性演習的情境多半仍設定在「灰色地帶騷擾」和「空襲初期」,尚未符合國防部新提出的縱深防禦、持久作戰目標。賴達文表示,「畢竟韌性近年才喊出來,還有太多政策和做法必須更新,」當下局限屬非戰之罪;但他也認為,未來中央須正視長期抵抗的準備,諸如醫療物資大量消耗下如何維持生產?民間工業產線能否轉生產彈藥?以及每家戶所需的糧食、水、能源儲量,政府都必須提供明確資訊供民眾參考。

「最終的韌性,還是要軍民協作,」賴達文強調,不論漢光或城鎮韌性,未來仍得朝向軍民共同參與演習的方向規劃,才能在緊急狀況時降低傷亡,此外,「讓民眾一起參與有個好處是,慢慢會有人覺得,必須認真看待戰爭的威脅。」

在今年明顯可見的戰略改變之前,國防部對防守台灣的策略隨著兩岸軍力消長不斷演進:90年代至21世紀之初,台灣的海空軍實力仍勝於中國,當時政府主張「決戰境外」,避免戰事波及國土;過去10年間則轉向「殲敵於灘岸」,將主力部署海岸前線,力求在登陸階段擊退敵方。

至於漢光41號演習期間,大量供媒體拍攝,以「縱深防禦」為主的訓練內容,實質反映著近期台灣海峽與第一島鏈面臨的新威脅。

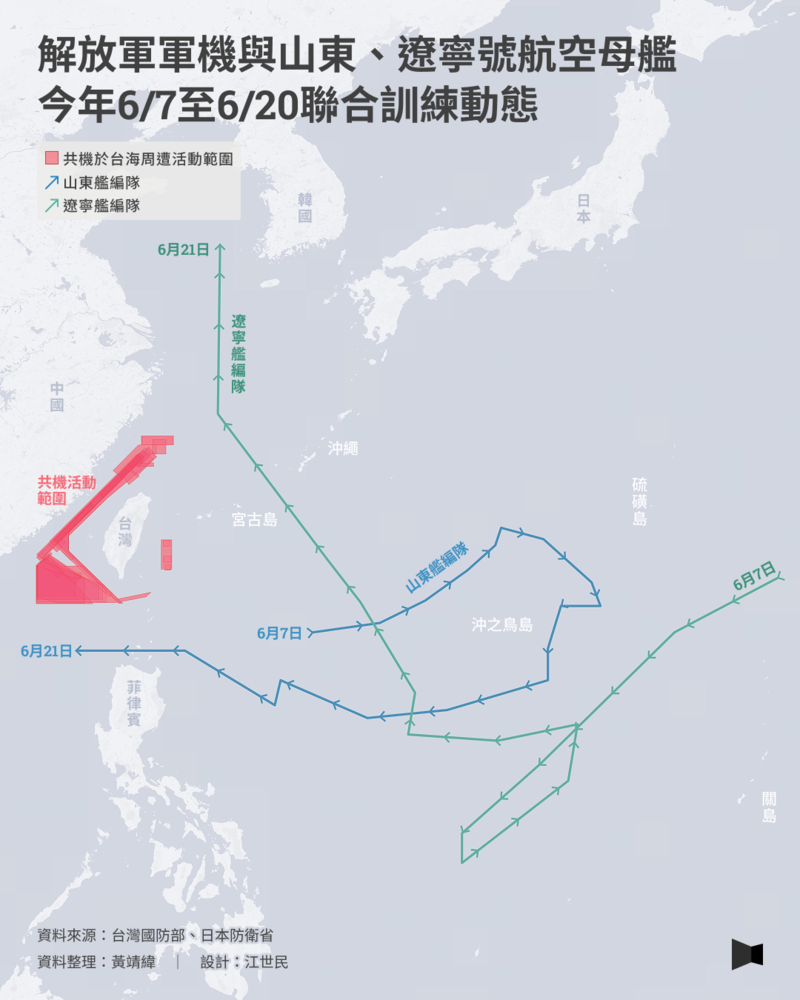

今年6月7日至20日,日本防衛省首次監測到解放軍航空母艦山東號、遼寧號同時伴隨艦隊出海,各自穿越台灣與菲律賓之間的巴士海峽、台灣北方和日本沖繩群島之間的宮古海峽,進入「第二島鏈」範圍。

兩組航艦編隊在6月中展開聯合訓練,期間逼近日本沖之鳥島、硫磺島、南鳥島的經濟海域,並進行高強度的艦載機起降訓練。林穎佑指出,待中方第三艘航艦「福建號」編入部隊,解放軍便有3艘航母同時在太平洋上活動,可彼此掩護、輪調。

但根據日方公開資料,遼寧艦的護航船隻數量遠多於山東艦,林穎佑認為,這凸顯了遼寧艦本身的火力仍不足。他預測,解放軍正在實驗兩種戰法:其一是學習蘇聯時期的俄羅斯海軍,以航艦作為防空核心,對地打擊則交由編隊中的飛彈巡洋艦;其二則效法美軍,依靠航艦上的艦載機進行空襲,編隊為守護航母而生。

解放軍可搭載運輸直升機、海軍陸戰隊的多艘071級、075級登陸艦也在近年不斷完工,這些裝備上的改變,都顯示解放軍三棲作戰的「立體登陸」能力提升,不再依靠傳統的海岸登陸,才迫使國軍必須重視海岸後方的縱深防禦。

林穎佑分析,解放軍近期的海上動態想向國際社會傳達「中國有跨越第一島鏈的能力」,也讓日本、台灣開始擔心,解放軍可能從東部海面發動突襲。但他也強調,目前山東、遼寧艦可搭載的艦載機數量合計僅60架,「還比不上一艘美國尼米茲級航艦(艦載機數量約90架)」,其戰力尚不足突破第一島鏈。

應對中國加強海空軍力,今年漢光演習我方將剛編入部隊的海馬斯多管火箭系統(HIMARS)、雄風三型反艦飛彈增程型兩項遠程武器亮相,各項演習中還可見到單人攜帶式的「刺針」防空飛彈、無人機防護網、電子戰干擾車等新裝備。

台灣向美方購買的M1A2T戰車剛完成第一階段交貨,該型戰車的火力和防護力都為全球前茅,曾經歷多場現代戰爭驗證實力。上週(7月10日)國防部更安排不屬於漢光演習,專向大眾展示新裝備的M1A2T主戰坦克實彈射擊訓練。

此外,往年漢光演習期間,國防部都會舉辦「媒體邀訪團」前往各地營區拍攝「戰力保存」階段的軍機、軍艦行動,接著觀摩實彈射擊訓練;今年不只邀訪團取消,過往被外界批評「作秀」的多項反登陸課目也未向媒體統一開放,對行程的保密程度遠超過往。

延長演習日期、修改防衛戰略、擴大後備動員、對外公開新武器和戰術、訓練範圍和地點更多元,連帶著頻頻發生軍車擦撞意外、甚至官兵因此負傷。當漢光41號演習展現史上最不同的面貌,並結合城鎮韌性演習,諸項改變都讓「國家安全」成為今年7月的台灣熱議話題。

由去年的「無劇本」演習開始,國防部似乎已再朝改革邁出下一步,林穎佑認為,「去年達成戰略層級的實戰化,今年更趨近於驗證戰術、實際用兵的成效,」他對此表達贊同。

至於颱風侵襲南台灣打亂了部分演習規劃、多場車禍也讓國防部不斷收到民眾反彈,林穎佑強調,不論細節出包或是模擬戰火結合真實天災的複合型危機,所有意料之外的狀況,都是逼迫國防部去回應現實,「真正的實戰化,正是學習面對風險。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。