以矽膠娃娃共享旅館為主題的紀錄長片《布洛卡區》是導演蘇明彥的第四部作品,延續過去以來對「記憶與存在」命題的探討,此次故事聚焦在幾位20歲出頭的年輕員工,他們如何在日常勞動中一面與娃娃親密互動,一面處理未婚生子、親子鑑定等感情難題?

片中透過人體與娃娃之間不斷交錯的特寫鏡頭來隱喻娃娃與這群青年們的相仿,在乘載眾多慾望和祕密卻無法言語的狀態下,苦悶生活沒有出口,進而思考人存在的本質。本片入圍2022年台灣國際紀錄片影展(TIDF)的台灣競賽片。

下雨的夜晚、未熄滅的菸蒂、充滿霧氣的房間,畫面在一系列抑鬱的氛圍中,迅速跳轉到一張臉上。那張臉沒有瑕疵、沒有紋理,高挺鼻梁上是一雙對稱的棕色大眼配上濃密睫毛,一副欲言又止的表情,卻沒辦法言語,因為她的身體是矽膠構築的,沒有生命,是最適合交付祕密的對象。

近距離的特寫中,畫面開始講述矽膠娃娃們的故事。

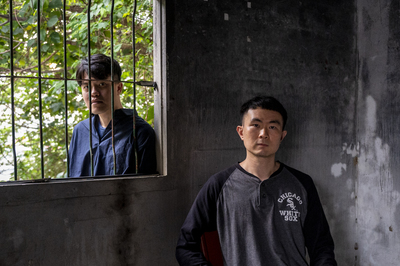

85分鐘長的《布洛卡區》是導演蘇明彥的第一部長片,也是今年台灣國際紀錄片影展(TIDF)的台灣競賽入圍作品之一。8個月的拍攝期以矽膠娃娃旅館的運作為對象,記錄「青青」、「兔兔」和「學姊」這些人設各異的娃娃們是如何在生產線上被添加妝容、髮型與變換衣著,化身成顧客理想中各種身分的共享女友;同時帶出這群經營旅館的20多歲青年們,是如何在肉體歡愉中應對自己的人生問題。

要維持旅館經營不墜,片中幾位青年的日常是從鋪床開始。他們穿著印有娃娃笑臉、統一訂製的黑色工作服,來回穿梭在不同房間內。先是雙手環抱30公斤重的娃娃,將無頭的身體從浴室中卸下,放置在輪椅方便移動;接著按照不同人設將黑色長髮或棕色短髮的頭小心地安放在身體上,仔細上妝,給予姓名,成為每一日準備上陣服務的新人。

這些工作每天要重複許多次,包含完事後的清潔,日復一日的勞動才能支撐起慾望的重量。青年們累了就睡在旅館的床上,餓了就與娃娃一同進食,他們穿著拖鞋,生活都和娃娃在一起,共享整個空間;但除了替客人安排預約時間、討論娃娃如何裝扮外,人與人間卻鮮少對話。影片中,幾個畫面時常交叉出現,無頭女體娃娃吊掛在清潔室內、年輕員工沉浸在煙霧中、還有從未發聲的男性顧客,整層樓的諾大空間裡,彼此的共通點是沉默,只有娃娃是最親密的對象。

作為紀錄者,蘇明彥將他察覺到的集體沉默以「失語」來呈現。他說這也是片名《布洛卡區》的由來,因為醫療資料裡記載,大腦中掌管表達話語的語言中樞位於布洛卡區(Broca's area),一旦該區出現受損,患者將難以製造符合文法的流暢句子,而會以電報式的斷句緩慢呈現思想,病症因此稱作「布洛卡失語症」(Broca's aphasia)又或是「表達型失語症」(Expressive aphasia)。

「矽膠娃娃其實就是反映人的狀態:失語。話到嘴邊說不出口,或是根本不知道該怎麼說,」蘇明彥說,旅館裡的年輕人和娃娃一樣不擅言詞、不懂得表達,把關於自己的事情全都鎖了起來。

「你曖昧喔?」「噓。」 戴眼鏡的員工A正與酒店小姐展開一段的戀情。

「你要做親子鑑定喔?」「不要問我啦。」 剛當小爸爸的員工B有段不確定的親子關係。

沉默是旅館的共通點,即便天天與娃娃互動,年輕的員工們只習慣熟練地將娃娃扒個精光,吊起無頭的身體,再用強力水柱沖刷掉客人遺留的慾望。

蘇明彥將這些片段全數用攝影機捕捉下來,是因為這間主打「共享女友」的矽膠娃娃旅館中,共享概念卻顯得稀薄。每個人都將問題埋藏起來,乘載最多祕密的反而是沒有生命的娃娃。

一旦話語無法順利流瀉而出,在腦中不斷累積,是不是將堆疊出愈來愈多的祕密?

除卻旅館運作的表徵外,蘇明彥在《布洛卡區》中疊加了第二層意義:祕密。因為他眼中的娃娃旅館,氛圍曖昧卻又小心翼翼。員工們彼此不說話,顧客來去也沒有聲音,房間內的喘息是男人們和娃娃分享祕密的過程,而對著一動也不動的矽膠身體發洩慾望這件事情,在社會上更是個難以言說的禁忌。一次次的抽插堆砌出一道又一道祕密的磚牆,慾望得以在牆內宣洩。

為了理解關於娃娃和人們的彼此相接,《報導者》曾在去年(2021)接觸經銷商「捷克娃娃」,他們同時也是旅館裡娃娃的提供者。老闆捷克告訴我們,過去12年間,他們至少賣出5萬隻以上的娃娃到台灣消費者手中,這當中發生不少有趣故事,記憶猶新的是一場婚禮。

那是一場辦在豪宅家中的私人派對,80歲的屋主在家人、妻子和牧師的見證下,迎娶了自己的第一隻矽膠娃娃。有著女性身軀的「她」,將在餘下的日子裡同時以朋友和太太身分在家,陪伴屋主度過晚年;結縭數十載的另一半多半時間則待在豪宅的另一個樓層。

經手這筆買賣的業務奈奈(化名)至今仍會收到屋主傳來的照片,因為對方替那副身軀陸續購置了3個不同樣貌的頭,每一顆頭有各自的故事:眼睛細長、波浪捲髮帶有東方韻味的是日本來的「村子」;金髮大眼的是阿聯酋航空的空姐「娜塔麗」;還有一位來上海百老匯的舞小姐「麗紅」,3個人有不同的身分與際遇。奈奈說,屋主每天都會找「她們」講話、拍拍「她們」,把所有生活趣事和祕密分享給娃娃。

這種人類和娃娃之間的親密聯繫是如何建構的?片中擔任修復師的子勳說:

「我認為娃娃是使用者心靈寄託的依歸,兩方會對話和交流,祕密就這麼被創造出來,有時候我甚至希望娃娃會動起來,像哆拉A夢那樣。」

過去6年間,子勳親手修復了上千隻娃娃,有商業用的、也有專屬個人的。他在不同的矽膠身體上看到不同的印記與故事,有喪妻的陪伴、有感情的受挫,也有直接的情慾發洩。他自己也有一隻娃娃,6年來,天天擺在床上陪他入眠,人與娃娃之間共享的祕密帶來撫慰。

只是這些交流總歸是私密的、無語的。在記錄過程裡,人和人之間、人和娃娃之間都處在一個失語的狀態裡。蘇明彥因此想藉由《布洛卡區》向世界提問:倘若無法言語,那麼承載無數祕密和記憶的人們還算是存在嗎?人與娃娃有何區別?意識又是如何存在的?這同時也是人到40歲、在中年危機預備來臨前,他最想要理解的困惑。

「我常常會覺得,阿嬤過世了只剩下記憶,如果這些東西說不出來,那她真的存在過嗎?又或是看到街邊的老房子突然鏟掉變成新大樓,過去的建築真的存在嗎?因為我很健忘,很常質疑自己的記憶,才會關心人的意識和存在與否。」

記憶並不可靠,但過去的經歷卻堆疊出創作的養分。12年前,剛剛從研究所畢業的蘇明彥進入軍隊服役,他是整個營區裡年紀最長的士兵,成熟到長官請他陪同自殺未遂的新兵一同進入國軍818醫院裡的身心病房進行治療。

那一個月的住院時光裡,他跟著新兵報到、吃藥、看診與放風。待在收治精神疾病患者為主的老式日式建築裡,對面是症狀較嚴重的患者,有時會見到有人持續拿頭撞牆十多分鐘,有時會聽到毫無意義的詞彙和言語,有時則是妄想和狂躁的綜合,人像動物園裡被關了太久的動物,腳步急切地在原地轉圈。

第一次看到醫院裡的狀況,讓蘇明彥很好奇,同樣是人,為什麼思維邏輯有這麼大的落差?病患們的意識又是什麼?

2015年,蘇明彥將這段經歷和這些疑問濃縮成30分鐘的劇情短片《解離》,以新兵阿懿進入國軍療養院治療的過程來講述這些青年們的壓抑與不被理解,透過真假病患夾雜、人鬼共舞和破碎鏡面等元素,來呈現被壓迫的生活與精神解離狀態帶來的影響。

在首次以意識作為關注主體後,2019年,蘇明彥到了花蓮縣玉里鎮探訪。那裡有一所全台最大規模的精神病院,曾被譏為「公辦龍發堂」,但在特殊的時代背景與社會條件下,卻與當地小鎮慢慢發展出獨特的共生關係。近年已有部分病患在鎮上如常居住、工作、生活,融入在地。

「從精神疾病中康復的狀態是怎麼樣的?人的意識在發病時仍然存在嗎?」帶著疑問,蘇明彥在鎮上閒晃,路上一位女性向他搭話,對談了一陣子,對方才說自己已經住在機構裡15年了。突然的邂逅讓蘇明彥認知到,言行舉止和外觀不一定能判別一個人得病與否,他更想知道的是,當撇除醫學上的認定,病患的大腦和意識與常人的差別到底在哪裡。

直到2019年年底,他多次往返花蓮進行訪談,想從玉里療養院與小鎮的共存找尋問題的答案,但受訪對象突然失去聯繫,拍攝無疾而終,解答也沒找著,他只能重新回到日常生活。

一次非營利組織的分享活動裡,蘇明彥遇到一位年邁的性侵受害者,對方講述童年的痛苦經歷如何延續甚至導致精神解離,並描繪失語症的症狀。創傷的揭露再度激起蘇明彥關於意識和記憶的提問,因為他第一次發現,過去他的作品《解離》講述的是心理因素加上大腦特定區塊受損所出現的症狀,而另一側大腦的布洛卡區受傷則會導致失語症──乘載最多祕密,卻沒有表達能力的矽膠娃娃正好是最適合呈現失語狀態的載體。

數個月內,娃娃旅館間發生的種種際遇成了《布洛卡區》這部作品,脈絡和過去的作品一致,依舊圍繞在意識的討論,並藉由娃娃進一步推衍至記憶的有無和人的存在與否。

「無法言說的記憶是真的存在嗎?」蘇明彥再次問到。他也強調,對於作品中的提問沒有解答,只是呈現問題,讓觀眾找出自己的答案。

當記憶參雜太多主觀判斷,過去的事跡往往會被渲染成新的歷史,隨著時間線性不斷向前,永恆已不復存在,那麼從記憶到個人意識,又是確實存在的嗎?面對這個有/無的難題,蘇明彥提及韓國導演李滄東作品《燃燒烈愛》中的一場戲。

在用塑膠帆布封閉的路邊攤裡,女主角向男主角演示如何用默劇的方式來剝橘子,並告知對方:

「不要拼命想像那邊『有』一堆橘子,只要把『沒有』橘子這件事徹底忘記就行了,很簡單的。」

幾分鐘內的對話,真實與謊言、存在或虛無似乎沒有明確界線,貫穿整部電影的有/無問題作為韓國年輕世代的寫照,是虛無和迷惑。在記錄矽膠娃娃旅館運作的《布洛卡區》裡,蘇明彥試著重拾同樣的問題,向台灣發問。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。