週六專欄【電影不欣賞】

本文專訪鄧安寧、陳湘琪、陳以文等三位《獨立時代》演員,將記憶拉回九〇年代初期,甫完成《牯嶺街少年殺人事件》(1991)的楊德昌,展開關於新思維、新想法的嘗試,嚴厲而真誠的工作稜角,還有亦師亦友的情誼,他們各自回顧對楊德昌的印象。

蔡曉松(以下簡稱蔡):請先分享您與楊德昌導演認識的經過。

鄧安寧(以下簡稱鄧):關鍵在賴聲川。我在1982年報名蘭陵劇坊,那時的劇場圈,大多都是學生與文青,我在加入的時候則已是社會人士(室內設計師)。那時看舞台劇的觀眾,就有許多新銳導演,大家都認識。

所謂的「藝文人」包括侯孝賢、吳念真,其實沒什麼區分,就是同一掛。最早,蘭陵劇坊是金士傑、李國修等人。賴聲川回國後,第一件事情就是跟蘭陵接觸、合作,後來又成立「表演工作坊」,大家變成好朋友。我是在賴聲川回國之後,認識了楊導。

當時,有一家重要的餐廳,老闆叫向子龍,跟余為彥是世新同學,原本都是搞電影的,但向子龍後來轉去做餐飲,那家餐廳就叫「談話頭」。當年的台灣藝文人士、從香港來的演員等等,一定要去「談話頭」,吃個飯、聊聊天,在那家餐廳吃飯聊天的經歷,就開啟這一切。

這是七〇年代末、八〇年代初,劇場與電影圈的密切互動。其實,就算到了現在,一些不這麼往商業方向靠攏的電視或電影,他們最愛的都還是舞台劇演員,這是沒有變化的。只是,現在舞台劇沒落了,不如當年這麼主流,影視產業則起來了。

蔡:您在《牯嶺街少年殺人事件》(以下簡稱《牯嶺街》)客串了片廠導演的角色,所以您與楊導的合作,最早可以往前推到1991年前後?

鄧:確實在《牯嶺街》客串了一個角色。那個片廠導演甚至是有一個原型的,是一位日本導演,我照著那個樣子去梳妝。其實,40年過後,我再重看《牯嶺街》,不太覺得找我去客串這個角色是正確的,那時我還太嫩了,並不像楊導給我參考的原型一樣,有那個風霜存在。楊導當時原本應該是想設計一個「大導演」的樣子,我看起來則有點太嫩了。那時就比較像是朋友去客串。我在《一一》也有客串一下,去敬個酒。都是好朋友,能參與也是榮幸,但是比較有表現的,應該還是只有《獨立時代》。

蔡:關於《獨立時代》,楊德昌導演找到您的時候,跟您討論這個角色的過程大概是如何?

鄧:其實還好,不管是找我或找任何人,他都先觀察很久,不管是演員的能力,或是跟角色外型、性格的契合度,都已經先想好。能講的也不需要很多,類似在角色手稿上面,我們看到這幾句話就是他要講的。透過平常的相處,他都已經很清楚誰適合演什麼。其實,我能夠回想到的情緒,真的就是「戰戰兢兢」這四個字。努力讓自己不要在銀幕上看起來是緊張的,儘管我的內心並沒有真的放鬆。

在拍攝現場,有一場戲我印象非常深刻。在辦公室,大家準備很久,氣氛很嚴肅,當時鴉雀無聲──楊德昌的拍攝現場是沒人敢說話的。突然間,好大一聲,「我操你媽的!」所有人都嚇一跳,他罵完轉身就走出去。他不是針對某個特定的人,而是他自己有一個關卡要過去。在劇本上,他每一場都會在現場再想過,不是照著劇本拍就好。他每一場都在想,有什麼來龍去脈、有什麼即興,什麼地方可以改。

他出去之後,余為彥就跟著衝出去,到走廊上勸他回來。那一場很緊張,尤其導演處在這種狀態,我們演一次或兩次,因為是長鏡頭拍攝,不能NG。可是,在這麼高壓狀態下演完後,楊德昌就走過來,「鄧子,演得好!那個某某大咖算什麼?」我馬上鬆了一口氣(笑)。很多時候,他戴著太陽眼鏡,不說話,嘴巴緊緊地抿著,你看不出他的情緒,只知道他在思考。

蔡:在這樣的壓力環境下,您如何適應楊導的現場修正?有沒有什麼例子可以分享?

鄧:一切都是有機的。為什麼他在現場大罵?其實那時並沒有人犯錯。我覺得他可能是在想一個東西,但過不了關。楊德昌會一直修改,一邊拍一邊修改,所以演員才要戰戰兢兢接招。這種創作態度,無形中也影響早期的我,儘管我那時候還沒開始當導演。

舉例來說,有一場Larry跟小鳳在房間裡的戲,楊導在那場拉鏡位,縱拉(空間),一路拉到裡面,一般人的想法很容易是先橫拉(空間),但縱拉才容易出現各種變化。楊德昌在現場構思這些設計。至於角色或劇情的部分,我的角色沒有大的改動,就是微調一下:「鄧子,這句話要什麼一點點、不要什麼一點點。」

另外,楊德昌也喜歡使用長鏡頭。如我們在《獨立時代》有一些車上的對話,都是長鏡頭拍攝,對演員的壓力也大,一個NG就非常糟糕,那時不是數位拍攝,如果一個NG就要轉掉半卷膠卷,楊德昌都是要one take。像這種車拍,不能像現在拍戲出動吊車,還加一個Crane(吊臂),只能把攝影機用吸盤吸在前面。

我們的車就在民生東路上開過去,中間還要經過紅綠燈,壓力非常大。當然,前面會有帶路車。那個年代,我們拍戲都是這樣。楊德昌要把路封起來就封起來,兇的不得了,「就這樣,拍戲!」演員在這種情況下,也不能慌,同時還要注意台詞、表演。

蔡:《獨立時代》當中有許多的政治諷刺,您飾演的Larry在劇中多有金句。以演員的角度來看,您在拍攝當下有什麼想法?

鄧:老實說,當時沒感覺,現在重看,就都看到了,「喔,原來你當初是想要聊這些東西。」他在日常不太跟我談這些,但他的觀察真是厲害,這麼犀利、不著痕跡描述他身處的社會,非常漂亮。當然在表演當下,我們演員講這些對白,好像就是把自己交給一位值得信賴的大師,讓他把一塊一塊的拼圖拼出來,我們則是盡量把自己這一塊做好,一定要信賴導演。

蔡:關於楊導,還有什麼能跟我們分享的嗎?

鄧:曾經有一個經驗讓我很感動,是在他拍完《一一》之後的幾年。他走在街上,背著一個雙肩背包,像個大學生一樣穿得很樸素,我們在街頭偶遇。我一看到他就喊:「導演!」他也大叫一聲:「哎呀,鄧子!」就很用力地擁抱我。我嚇一跳,我跟他感情很好,但確實也不是到真的這麼熟,我很感謝他那麼看重我這個朋友,把我當作一個好夥伴。那次巧遇之後,大概過了一年、半年,他就走了。

蔡:請談談您與楊德昌導演認識的經歷。

陳湘琪(以下簡稱陳):在我大三時,他來國立台北藝術大學(原為國立藝術學院)教授高年級有關電影創作的課程。有天我在上表演課,飾演哈姆雷特,他經過排練教室,從窗外看了一下,後來就邀請我去他的電影公司聊聊。當時我對電影懵懂無知,我甚至不知道楊德昌是誰(笑)。我還找朋友一起去,藉此壯膽也保護自己的安全。到電影公司後,楊導和我輕鬆閒聊,他說他看到我的瞬間,覺得我就是他腦海裡一部新劇本《想起了你》的女主角,這是一部有關殺人後卻失憶的女孩的故事。

但是,他當時正要開拍的電影是《牯嶺街》,所以在大三那年暑假,他先找我進《牯嶺街》劇組擔任「場記助理」兼「導演助理」的工作。我那時完全不知道電影是怎麼拍成的,就在導演身邊跟著學,像小助理一樣記錄他跟我講的一些memo,也協助其他更年幼的演員,當他們的生活保母。

在表演上,若演員有需要練習與梳理的事情,楊導就會交代我,讓我去跟女主角溝通,或女主角生活上有什麼需要,我從旁協助。後來才知道,楊導是透過雙方工作互動過程,近距離觀察我這個演員的特質。後來,他原本的新劇本《想起了你》,也因為演員的個人特質,逐漸改變成全新的故事,就是我畢業時主演的第一部電影《獨立時代》。

拍《獨立時代》對他來說應該是一個創作轉捩點,也是一個新的實驗手法。面對這群八〇年代即將要畢業的青年學子們,他對我們進行近距離觀察,再把我們的性格(部分故事)放進他想像的角色模型裡,來實踐他對台灣社會富裕之後的觀察。對他來說,他原本計算得更精密的劇情,在實踐的當下,當我們演員一一進入拍攝場域,他反而像是一個觀察者,觀看我們被丟進故事情境裡,如何去反應、面對故事中人際衝突和矛盾問題時,反映出演員最真實的狀態。

蔡:在《牯嶺街》與《獨立時代》之間,您是否也參與楊導《成長季節》與《如果》的小型劇場創作?

陳:因為我們演員大都是北藝大戲劇系的學生,他對戲劇場域很好奇,便短寫了一些東西讓我們演出。《如果》與《成長季節》這兩齣戲都是他自己的手寫本,透過實際製作演出來,探索劇場的表現形式,這對他來說也是一種新鮮的體驗吧!他是很喜歡創新的人,劇場藝術的表現形式是刺激他思考電影創作上的新動能,當時他跟我們一起玩了一下劇場。

這兩齣戲都是小小的作品。我印象很深刻,《如果》是在皇冠藝文中心的地下室演出,楊德昌打破單面向的演出形式,他讓觀眾席一前一後,演員夾在中間。當然,今日多面向的演出形式都不稀奇了,但在那個保守的年代,他打破傳統劇場的觀演經驗,打破演員跟觀眾之間的相對空間位置,是大膽的選擇。演員表演非單面向地服務觀眾,只能很真實地存在於現場,真實地生活著,觀眾也因此會彼此對看,有些尷尬,幻覺破滅,卻也是直逼他們面對現實真相的赤裸感,即便在黑暗中也無法隱藏。

《成長季節》在都會人喜歡的酒吧裡演出,人聲喧嘩,又再次顛覆演出空間的選擇。他提出另一種創作思考可能:演出可以在任何地點,不是只有在劇場中。他希望做不一樣的事,他要走自己的路,他推翻傳統,喜歡革命,也把我們從學校和體制裡面,帶到不同的地方。

蔡:《獨立時代》的創作,立基於楊德昌導演善於「觀察」的特質,請再多聊聊這個面向。

陳:我覺得他是一個社會觀察家,跟他互動的過程中,他喜歡天南地北地聊,聊的東西非常廣闊,他對社會現象很感興趣,思想中帶有一種獨特的批判觀點。我覺得他有很多看不慣、覺得有問題的東西,我們其他人可能比較犬儒主義,覺得顧好自己就好,社會怎麼樣也不是我們能決定的。但他好像一下子就能看穿問題,揪出那些在美好生活的表象底下很醜陋虛假的東西。我們那時候比較年幼,生活在學校裡,對社會現象的觀察敏感度低,所以聽他講都會覺得很驚訝,不知如何回應他。

對於時事,他常會提出質疑觀點,他不相信媒體,懷疑人的真假。我比較多是聽,那時還沒建立起我對這個社會的觀察和理解能力,沒有自己獨立的看法。楊導對社會現象的觀察在《獨立時代》表現得很清楚。回想當時台灣確實是經濟起飛的狀態,但也帶來很多隱藏的問題需要思考。在經濟、社會、政治、教育文化方面,他視很多東西是表象與虛偽,《獨立時代》就是一場真實與虛假的辯證,什麼是真的?什麼是假的?快速致富的時代變革中,人存在的問題又是什麼?他提出很大的質疑。

蔡:能否與我們分享,在《獨立時代》的拍攝現場,楊德昌導演是怎麼指導演員?

陳:楊導在拍攝現場要處理的東西很多。他是一個非常嚴謹的導演,腦子也跑得快,在表演這方面,有時候他一急會表達不清楚,反而造成雙方溝通困擾。所以,他會安排一個中間人來進行表演溝通。拍攝《牯嶺街》時,導演安排我去跟女主角溝通;《獨立時代》時,就請閻鴻亞(鴻鴻)跟我溝通。中間人像是個翻譯,翻譯導演的意思,同時也具有緩衝演員情緒壓力的保護機制。因為在拍攝現場要求完美的楊導,講話會比較直接、快速不多修飾,演員若因此感到心理壓力大,無法放鬆,反而會影響表演結果。所以透過一個中間人來進行表演上的溝通協調,是很好的指導策略。

蔡:在電影尚未開始拍攝的階段,楊導與演員進行的準備訓練有哪些?會包括讀本與排練嗎?

陳:沒有,他沒有讀本或是排戲。他的排練就是在生活中高密度的相處互動,他常常把我們拉在他身邊,我們會討論劇本、看電影、聽音樂、看展、讀書、評論時事⋯⋯。在《牯嶺街》拍攝結束後的2年,我們這群大學生跟楊導的關係非常密切,楊導跟我們相處是生活也是工作,他們男生們也常去pub喝酒聊天,那時我比較尷尬,因為只有我一個女生,無法自然融入,所以我常說要回家睡覺。當時想「他們怎麼又要去玩?」其實後來才知道,他是透過這些點點滴滴,像田野調查一樣,在不同的環境裡去感受跟蒐集我們的生命經歷。

蔡:能否再與我們談談楊導對於《獨立時代》的琪琪,包括造型與其他的想法?

陳:造型部分滿波折的,楊導找不到合適的人選做設計,蔡姊(蔡琴)就跳下來接手造型的工作。楊導跟我解釋角色的時候,一直提到奧黛麗.赫本(Audrey Hepburn),他說我很像奧黛麗.赫本(笑)。我相信這個想法他也有跟蔡姊溝通,後來,蔡姊就base在奧黛麗.赫本的造型來塑造「琪琪」的形象。楊導對「琪琪」的想像,就是一個純真、善良、美好的人物形象。

社會對這個純真的形象是質疑的,因為大家都很虛偽,反而覺得這個純真形象是戴了一張面具的假。真與假的辯證是楊導創作的核心主題。其實,在《一一》家的場景中,也有一張奧黛麗.赫本的海報。我在想,那或許是楊導心目中的人物形象,也或許是眾人印象中的「真」,是他在比對「假」的一個形象概念。

蔡:在《獨立時代》結束之後,您與楊導還有其他合作的緣分嗎?

陳:楊導要拍《一一》時,他有找我聊一個角色,但當時我已經答應蔡明亮導演的新戲拍攝,承諾就是承諾,我不能造成蔡導的困擾。雖然遺憾也只好婉拒《一一》的演出機會。之後,就只有偶爾到公司和他聊聊天。他那時還想做一部動畫,跟〈清明上河圖〉有關,叫《追風》。他有展示一些他畫的東西,我們就是聊一些創作上的想法。

回想無法參與《一一》的演出,真的是滿難過的。若有機會再和楊導合作,我覺得自己在思想上、生命經歷上的理解和成熟度已經不同了,我可以跟他「一起」創作。因為他很喜歡跟他的演員一起創作,雖然他腦中的劇本架構、藍圖是很清晰的,但他還是喜歡演員跟他一起brainstorm。在《獨立時代》我沒辦法做到這件事,只能被動地跟著他,但如果再有機會可以跟他一起創作,那一定很過癮,因為我準備好了,我已經知道他的語言、他的思考方式、他的創作模式,這些我終於理解,也可以貢獻我的想法,但卻沒有機會了⋯⋯。對此,我深感惋惜。

蔡:我們將時間拉回《牯嶺街》之前,請先跟我們談談您與楊導創作關係的早期階段。

陳以文(以下簡稱陳):我當時就讀國立藝術學院(現為北藝大)戲劇系,原本系上沒有電影課程,或許因為楊德昌跟賴聲川老師熟識,所以,當時是戲劇系系主任的賴聲川老師就請他來上一堂課,叫「電影原理」。那時候學校裡是沒有任何跟拍電影有關的課程,我們都在做舞台劇,只是,會有這樣一位老師來上課。

在拍《牯嶺街》之前,楊德昌已經算是知名導演,很多人去選他的課。我那時是大三,他開一門大三的課,但是大四、大五的學長姊們都瘋狂想修他的課,所以修課人數遠超過預期,我們這些大三學生,當然覺得很荒謬。那時候我和一些同學都屬於比較叛逆的學生。我們到課堂裡──按照後來楊導跟我聊天的說法──他覺得我們看起來很「跩」,一群人去課堂上坐著,「就來看看,你老兄想講什麼?你老兄有什麼『料』要來講給我們聽?」哈哈,這是他對我們的第一印象。

我會覺得那時候楊導的上課方式,更貼近我認為藝術課程應該有的教授方式。他著重在啟發創意、聯想互動,而不只是找幾本好書來跟我們講述內容或使用器材的技術問題。這是我對藝術創作中非「照表操課」邏輯裡的期待。楊導對我來說就像是那樣的人,他沒有學過怎麼教課,但他是一個活生生的創作者,有他想跟學生溝通的方式,我那時候就經歷到一些,別的老師不會給我們的東西。

我受到他的啟發,他也在我身上找到一些趣味。我們又能寫劇本、又能演戲,又能做導演,又能幫他做表演指導,指導一些新人。我們也做劇場、做即興。他會覺得好像有很多東西可以做,可以嘗試。我會覺得那個互動讓他也產生很多新的想法。

到了大五,原本我的畢業作品是賴聲川老師指導,我後來主動詢問他,是否能讓楊導來指導我的畢業作品?雖然他不是學劇場,但他在創作上給了我很大的啟發。我很感謝賴聲川老師的寬宏,他就說,「沒有問題,你就改成楊德昌。」楊導那時也很高興,他才教課2年,就碰到有學生想拿畢業作品給他指導。於是,我們那時候就有個階段是關於我的畢業製作討論,我有時候就會到《牯嶺街》拍攝現場跟他討論,當然,我也有參與《牯嶺街》的拍攝工作,有時候我就剛好會在現場,到《牯嶺街》的拍攝尾聲,他就表示希望我到他的公司工作,接著就有一段一起創作的過程。

經過《牯嶺街》後大約3至4年的時間,就是籌備《獨立時代》,那個創作時間很漫長,很煎熬。甚至在拍《牯嶺街》的時候,楊導已經有《獨立時代》的劇本,他最早甚至有一個瘋狂的想法,想將這兩部電影同時拍攝,就是當一邊在進行陳設搭景,他就跑去另一邊拍幾場戲。這是一個很瘋狂的想法,最後當然沒有這麼做。我們在《牯嶺街》就已經集合全部的力量,沒有力氣顧及《獨立時代》。

蔡:許多與楊導合作的工作者,都會提到楊導對於社會的觀察與分析。以您跟他密切的互動工作經驗,您怎麼理解楊導這方面的性格?

陳:楊導長時間待在美國,又有理工科的基礎,他有一個很善於分析探索的頭腦。當這些東西放進一個創作的感官裡面,會有一種獨特性,就是你的感官、感覺,你都可以試著去分析那是怎麼來的。所以,生活中幾乎每一項事物,楊導跟我們聊的時候,都像是可以用不同的觀點去切入、探討,當我們去看一個東西的時候,就不會是它表面的樣子,而是會看到內部的結構。

結構就像一片葉子,看過去是一片葉子,但裡頭有它的經脈、運輸水分與養分的構造。或是一部看上去很漂亮的車子,裡面也有它的結構,四個輪胎怎麼被帶動?引擎、方向盤怎麼控制?這樣看就會成為一個「結構」的思考,你可以只看到一部車子,也可以看進去它的結構。當然,人也是這樣,有生理上的結構,也有思維或意念的結構。楊導對事情的觀察,碰到核心的時候,最後就會梳理出整體的結構。

蔡:據說楊導在《獨立時代》籌備期間,也會提供演員看一些電影當作參考?

陳:在他漫長的創作過程裡面,不希望停滯。雖然劇本還沒達到他完美的要求,但是他不希望各個部門停下來等待這個劇本,而是多分出一點相關的東西來探討,讓大家有新的養分。當時看過一些伍迪.艾倫(Woody Allen)的電影,多半很有都會感、集中在人物身上、編劇跟導演合一、有些社會嘲諷。雖然內容上,楊德昌電影跟伍迪.艾倫電影當然不會是同一種感覺,但製作的相似度滿高。

蔡:您提到《獨立時代》是一個創作上相當漫長的過程,對當時的您來說,應該也有相當深刻的體悟?

陳:當然,如果再跟楊導多合作幾次,可能也很好;但是,當我弄完《獨立時代》之後,我就跟楊導說,我想自己去成立工作室。結果楊導也很贊成,他說:

「我的《獨立時代》就是在講這件事情,一個人,可以用你自己,去做自己要做的事。」

我後來弄工作室,他也常來我的工作室聊天、打屁。我後來自己拍《果醬》(Jam, 1998)、《想死趁現在》(A Chance to Die, 1999),頭兩部劇情片的英文字幕,他都有幫我翻譯,再找一個外國人double check。老實說,我剛想到要離開的時候,還是有點難為,(畢竟)跟楊導這麼親近。但是,最後還是想要自己出去,拍自己想要拍的內容。

蔡:最後,以您跟楊導近身相處的經驗,您認為當代影迷認識的「楊德昌」導演,跟您心中的楊導形象,有些什麼樣的出入?

陳:我自己覺得有,但我還不曉得該怎麼描述會是貼切的。就我自己而言,我跟他有一點像是師生關係,變成老闆與員工的關係,又有共同創作的關係,再後來我自己拍戲,他成為我一個亦師亦友的同伴──當然,他還是比我資深很多,給我很多的指導。我當然會有我另外一個面向認識的楊德昌,不是作品裡的楊德昌,不是公眾討論的範圍。

私下不熟悉楊德昌的人,講楊德昌的音樂,可能講到《牯嶺街》用了貓王(Elvis Presley)音樂、《一一》用了古典音樂等等。我卻會說,我腦海裡的楊德昌,是他在「拍」《獨立時代》的時候,他的Walkman(隨身聽)裡面在聽什麼音樂,他在辦公室寫作的時候,在放什麼音樂。這對我來說,就是不足為外人道的東西。

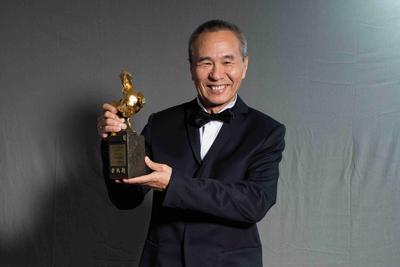

2007年楊導過世,金馬獎頒給他終身成就紀念獎,放的是《牯嶺街》的音樂,對大眾來說很貼合,我也覺得很貼合,畢竟是他的作品;但是,我或許反而會想到一段楊導私下愛聽的音樂,那是在我的世界裡,更貼合楊導的音樂,這是我很私人的感受。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第195期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。