攝影評論

當我踏入台北雙年展,一種錯置感油然而生,展場內有很多攝影作品,這與我過往的印象不太一樣。我認為,這種改變是有趣的現象。或許,展覽主題「小世界」意在反思大型藝術共同體,特別是工業化的影響。自1980年代以來,國際雙年展、國際駐村藝術計劃急速膨脹,迫使藝術家創作具有全球視野的作品,同時也顧及地方化的反思。這包括快速融入駐村當地的歷史文化,以及與學術概念接軌,因為在全球化藝術界中是以機構為核心,且機構主導者需具備學術認證。

攝影,作為極具個人化和自動化的媒介,提供了一種私密、業餘、微觀以及地方化的視角與想像。我推測,正是這樣的背景,促使攝影成為雙年展的一部分。

深入探索雙年展的作品,我發現攝影在此扮演了關鍵角色。雙年展的主題似乎不僅僅局限於「小世界」,更像是圍繞著「測量」這一核心概念。沒有其他媒材比攝影更能揭示測量和尺度的概念,以及這樣的概念如何被隱藏。這激發了我對「以攝影為測量手段」的子展覽的想法。這些作品依據對測量的不同處理方式,可分為三大類:

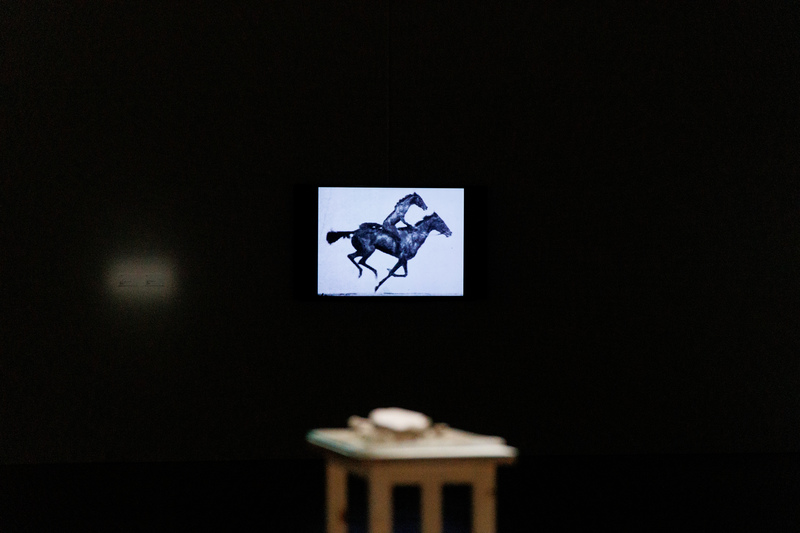

第一類是透過作品打破傳統尺度觀念,攝影史中最著名的例子莫過於Mel Bochner的作品,他以手的實際大小作為拍攝對象,標題也是「實際尺寸」(actual size),利用攝影的特性挑戰了我們對尺度的認知。雙年展中歐宗翰的作品也具有相似的效果,他拍攝的隕石輕置於指尖上,讓人在近距離下感受到其巨大沉重的存在,而從整體照片來看,隕石又顯得微不足道。保羅.維希留(Paul Virilio)拍攝的碉堡照片也展示了透過攝影造成的反差感,一方面突顯出碉堡的巨大(無論是現實還是隱喻上),另一方面在照片中卻顯得渺小而輕盈。

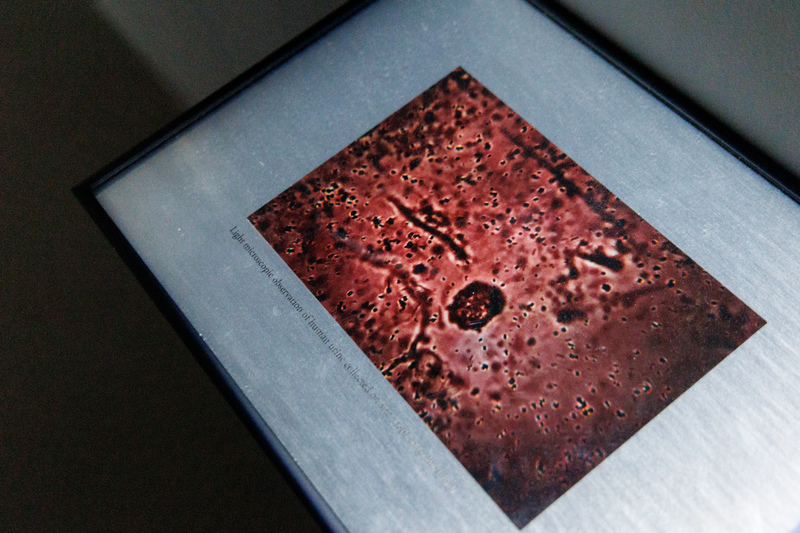

第二類是從微觀角度對應宏觀概念。例如,雙年展中拉哈.塔貝特(Lara Tabet)拍攝的細菌畫面、赤瀨川原平的街頭觀察,以及許村旭的報導攝影。這些作品通過捕捉某個時間的切片,隱喻更廣闊的時間維度。這裡的測量概念並非被顛覆,而是轉化為一種換算。拉哈.塔貝特通過科學取樣將現實濃縮於影像中,赤瀨川原平則通過拍攝無用的物件,諷刺功能性資本主義世界,這是一種無效狀態的換算;而許村旭與現代主義攝影則依靠攝影語言將世界組織成形式,並透過這一形式隱喻抽象的真實,這裡的作品與真實之間,則是一種「等於」的關係。

嚴格來說,第二類(赤瀨川原平除外)的作品,即微觀對應宏觀的攝影,並不直接涉及對「工具」或「測量」的批判。例如,拉哈.塔貝特的作品在視覺和現實脈絡方面非常出色,但這兩者之間除了在現實世界「鄰近」外,並無直接的機制關聯。另一方面,許村旭的作品在展場中給我留下了深刻的印象。這些照片顯示了攝影如何轉化現實,揭示了更深層的真實。因此,在這裡,攝影不僅僅是作為一種待檢視的測量工具,而是作為一種現代主義意義上的純粹媒介。

展覽中的作品被整合在一起,可能是因為它們共同實現了一項重要的藝術轉化:將現實中不可見的元素轉換為可見。例如,將少數族群壓迫的歷史(原本為不可見)通過影像、物件,甚至介面的轉化,使其成為觀眾可感知的內容。在這方面,Yinka Shonibare的《爭奪非洲》(Scramble for Africa)便是一個標誌性例子,他將跨越三大陸的殖民歷史透過藝術裝置具象化。然而,當下這種觀點應用卻帶給我一絲不安。為便於討論,我們可以假想4件作品:

- 將黑人的肖像以聖像形式展現。

- 利用原本設計拍攝白人的底片來拍攝黑人。

- 將黑人每日的死亡數據製成動態量表。

- 從黑人受苦的地方提取河水,並培養其中的細菌。

這4件作品都從不可見轉化為可見,但在創作層面上,它們應被進一步區分為兩類。第一和第二件作品探討的是被壓迫的「現實如何產生視覺問題」,比如受壓迫族群的肖像往往不會以聖像形式出現,或是底片技術中隱藏的白人中心主義美學。

第三和第四件則是將被壓迫的「現實問題轉化為視覺」,這些作品類似於研究的視覺化,重點在於視覺如何適當地載體化知識內容。洪席耶(Jacques Rancière)在《配享政治》中所提到的從不可見到可見的轉化,主要集中在「現實如何產生視覺問題」這一層面,即作品處理的是現實所引發的感性結構,而非單純現實在感知中的表現。

進行這種區分的必要性在於,如果我們僅僅聚焦於視覺化研究的討論,我們可能無法真正辨識不同作品的獨特性,因為所有探討現實的視覺藝術都可以被歸納為將不可見變為可見的行為。這種情況下,討論便可能直接轉向作品所描繪的現實,也就是「再現」,而對影像媒材本身的深入探討則可能被忽略。

我們可以從另一角度深入探討這個問題:「視覺行動主義」(visual activism)。這一概念將原本沉默、不可見的歷史或族群,透過影像媒介呈現於世人眼前。這在某種程度上已經成為當代藝術的核心理念,台北雙年展也不例外。然而令人驚訝的是,關於攝影在此扮演的角色卻相對很少被提及。以視覺行動主義的代表攝影家Zanele Muholi為例,身為一位南非同性戀視覺藝術家,她平視鏡頭的作品,常被視為對自我權利的主張,而非僅是讓邊緣人群處於被觀看的狀態。但早在20世紀初August Sander的「20世紀的人們」(People of the 20th Century)攝影計劃中,就已使用這種平視的角度角度來拍攝記錄德國各行各業的人們。這實際上是紀實攝影中存在多年的策略,且至今仍為報導攝影信奉的準則。

直至今日,攝影中這一策略面臨著諸多評論。例如,有觀點指出照片無法充分傳達被攝者的本質,照片所捕捉的凝視與現實狀態往往差距甚遠,且最根本的問題在於,照片本身並不能完全代表真實。基於視覺文化的視覺行動主義對於影像如何受到社會制約應該更加敏感,然而,在「視覺行動主義」乃至於整體當代藝術的討論中,這些疑問常常被忽視。相反,這些討論似乎對影像作為真實的代表抱有堅定的信念。視覺行動主義的核心在於相信影像有能力「呈現/代表」不可見的人和故事,更往往是以攝影為手段。

這也解釋了為何長期受到批評的紀實攝影,又重新回到了當代藝術的焦點。對當代策展人和藝術創作者而言,攝影在「呈現/代表」上的爭議主要來自於拍攝者的身份(是被拍還是自拍者)以及選擇拍攝對象的恰當性,而非媒材本身的根本缺陷。以法國行動藝術家JR的作品為例,當他呈現了100位參與突尼西亞革命人士的肖像時,有人質疑為何偏偏是這100人。不論是JR還是批評者,他們實際上都堅信影像「呈現/代表」的能力。這種質疑代表性的討論,暗示了如果選擇了正確的對象,照片就能夠「代表」某一事件或某一場革命。

然而,這正是我感到困惑的地方。一方面,《小世界》引導觀眾思考「觀測手段」或攝影本身,但另一方面,在當代「可視化」或「視覺行動主義」的框架下,作品的重心似乎又回歸到了「呈現/代表」現實的層面。這不是偶然現象。實際上,在MoMA的《New Photography 2023》展覽中,這種感覺尤為強烈。展場中的許多照片都延續了古典紀實攝影的傳統(同時繼承了其固有問題),但在當代的詮釋下,這些作品被賦予了新的生命力。從台北雙年展看到的攝影回歸,也許可以從這一視角來理解。

台北雙年展為我們提供了一個區分不同攝影類型的機會。將其與傳統的攝影展相比,我們可以明顯發現其中的差異。傳統展覽更專注於畫面的形式,而雙年展則更關注畫面背後的運作機制。這反映了當代的創作者對影像背後的現實脈絡有著更加深刻的理解,他們熟悉各種權力和技術如何滲透並影響我們對現實的理解,相對而言對於畫面的形式則失去了興趣。台北雙年展《小世界》所探討的測量,實際上就是這種觀點的具體體現。

同時,我們也見證了不同類型的攝影作品在「可視化」和「視覺行動主義」的概念下,被概括於同一種攝影之中,這種攝影可以通俗地被描述為「透過藝術反思我們所處的世界」。這代表了一種新型態的再現論,它不再僅僅局限於紀實攝影所強調的直接指示性,而是更為抽象和全局的概念。透過這些概念,我們從雙年展中的「小世界」窺探了整個世界的多樣面貌。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。