圖文故事

「成癮不是一種道德選擇,也不是一種疾病,而是我們面對苦難時,發展的一種保護機制。」

臨床心理師張家群曾在朝露農場舉辦的培力營中如此分享。藥癮者是犯人、病人,還是凡人?如何看待藥物成癮,牽涉著政府處遇,也影響著藥癮者的自我認同。 近年來,藥物成癮已被政府視為慢性、復發性的腦部疾病,成癮的原因複雜,治療的方法除了身心的照護,更需涵蓋生活、家庭系統的復元,因此,治療性社區作為成癮治療的多元處遇,也愈來愈受重視。

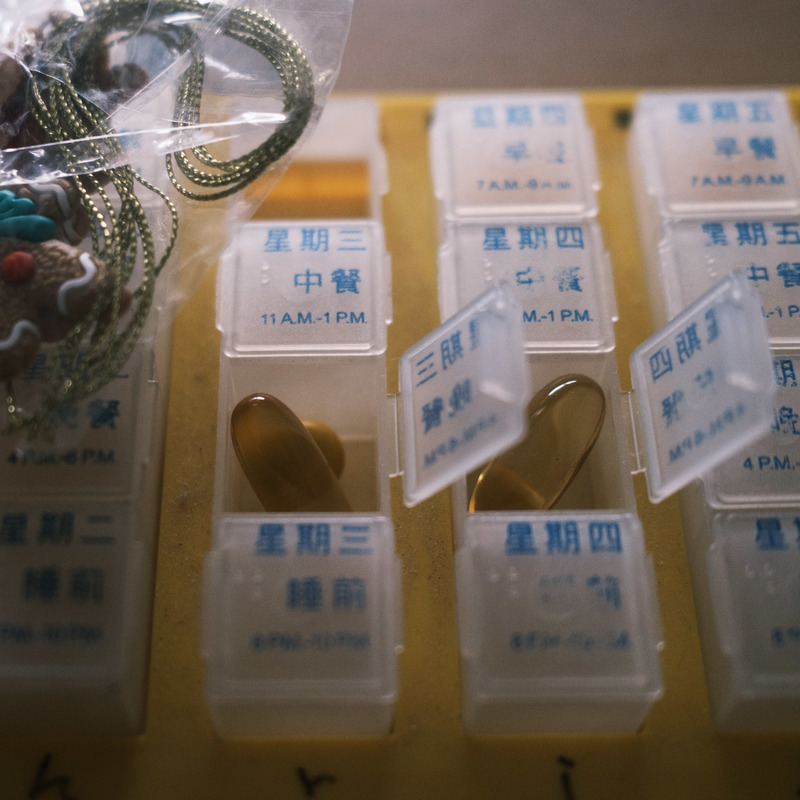

位於山區的朝露農場,是台灣露德協會發展的減害(harm reduction)藥癮治療性社區。進入朝露農場中的男子們被稱為「學員」,他們也確如新生入校,逐步學習農事勞務,參與團體課程、個人輔導,通過身體與心靈,思考自己與藥物的關係,在這裡過另一種生活。

朝露農場的學員以多元性傾向族群、HIV感染者居多。每位學員接觸藥物的脈絡不盡相同,動機更往往混雜而難以辨明:為了麻痹現實中的災難、為了快速打入同志圈,或者追求性愛中高度的感官體驗⋯⋯。

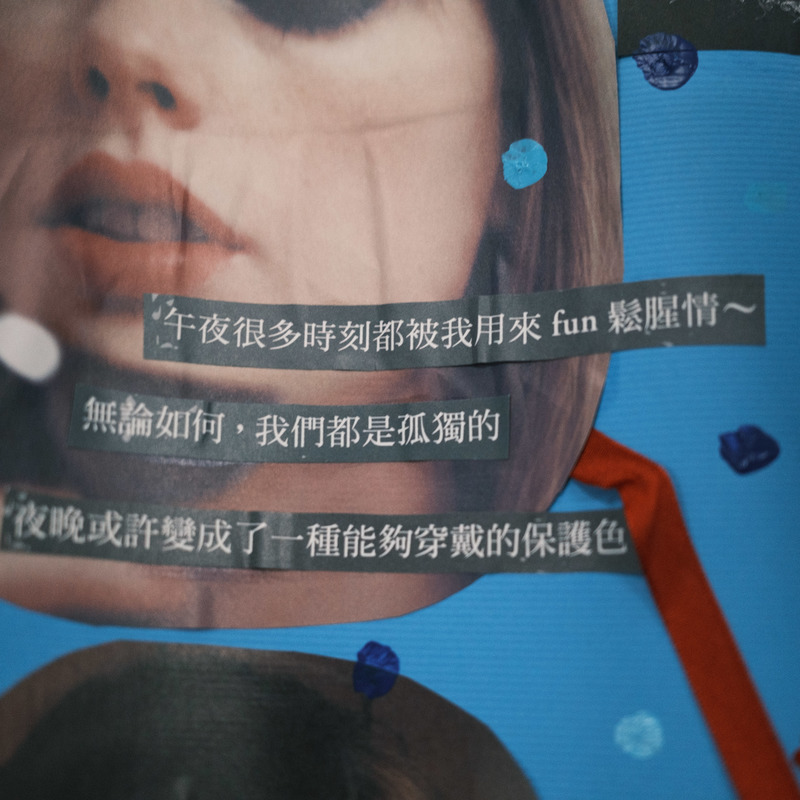

「我愈『追藥』愈分不清,我到底追求的是藥,還是愛?」「藥愛」(chemsex),也許不僅關於藉由藥物助性的行為本身,更關乎人如何處在藥物與性/愛糾葛的漩渦。

「在藥愛裡,我分不清自己渴望的是性、愛,還是歸屬?」

Juno(化名)的床邊有許多植物,虎尾蘭、龜背芋,孤單時他會和植物們說說話。他說家中有酒醉打人的爸爸,以及離不開的媽媽,漫長而孤單的年少歲月,他時常被媽媽拉著找醫師、社工「解決」他的同志傾向。他渴望離開、渴望被愛,那些在二二八公園闖蕩的夜晚,是他少數感到愛的時刻,也是他「透過性來尋找自己」的起點。

19歲的一次性愛,對象邀約他使用安非他命,而後來他所認識到的性,再也離不開藥物。「除卻巫山不是雲」,大腦的酬賞機制被改變後,必須持續索求更大量、快速獲得的多巴胺。

「得到與失去是一起、同時的。」他在獄中確診HIV,在獄中度過幾次生日與爸爸離世。與藥物糾纏不斷,他已是社區中資深的學員,常常協助新生上手農務。他認為用藥只是人的一部分,「犯罪化、疾病化,可能都抹除了人的複雜面向。」只是如何控制與藥物的關係?當覺察到渴癮時,他會與植物聊天,會想起回家陪媽媽散步散心的約定。儘管農務勞累,他夜裡仍頻頻發夢,夢到在三溫暖中撞見暗戀的對象。醒來他卻羞愧,他希望自己能在清醒時與對方相遇。

對於藥物使用,多數戒治機構採取「零容忍」的態度,藥癮者也往往以「多久沒碰藥」作為評價自己的標準。因此,一旦復用,可能會因強烈的罪惡感與羞愧感而感到挫敗,甚至封閉自我、放棄求助。減害模式提供了另一種視角,它不將復用視為失敗,而是調整減害策略的機會。在這樣的架構中,學員會在團體課程或與社工的會談中,持續摸索:「用藥背後的需求是什麼?」「什麼樣的情境容易勾起癮頭?」逐步釐清自己與藥物的關係,共同發展務實、漸進的管理策略。

「跟社工聊過之後,才發現渴癮來自我的報復心態,報復司法、報復社會,但這樣做卻只會傷害到我的家人。」

獅子(化名)正在等待司法判決,預備入監服刑。3年前,他擁有經營有成的餐廳,剛貸款買了房子,並準備與女同志朋友透過試管技術擁有孩子。但是意外重創如骨牌,幾乎推倒原本人生。疫情影響,他收掉餐廳,變賣房子、車子,而交往多年的伴侶提出分手,他投身藥物世界尋找安慰。

獅子一度用藥過度被送入精神病房,「我怎麼會用藥用到需要家人照顧?」在家中總是照顧者的他,驚覺自己成了負擔。他與家人約定不再用藥,並決定前往朝露社區。

社區的生活規律、平靜,「外控的環境讓我遠離藥物,頭腦可以慢慢清醒。原本被安非他命緩衝的痛苦,現在也逐漸有了重新面對的勇氣。」減害本就顛簸,走三步退兩步,有時得仰賴一整個社區共同守護。

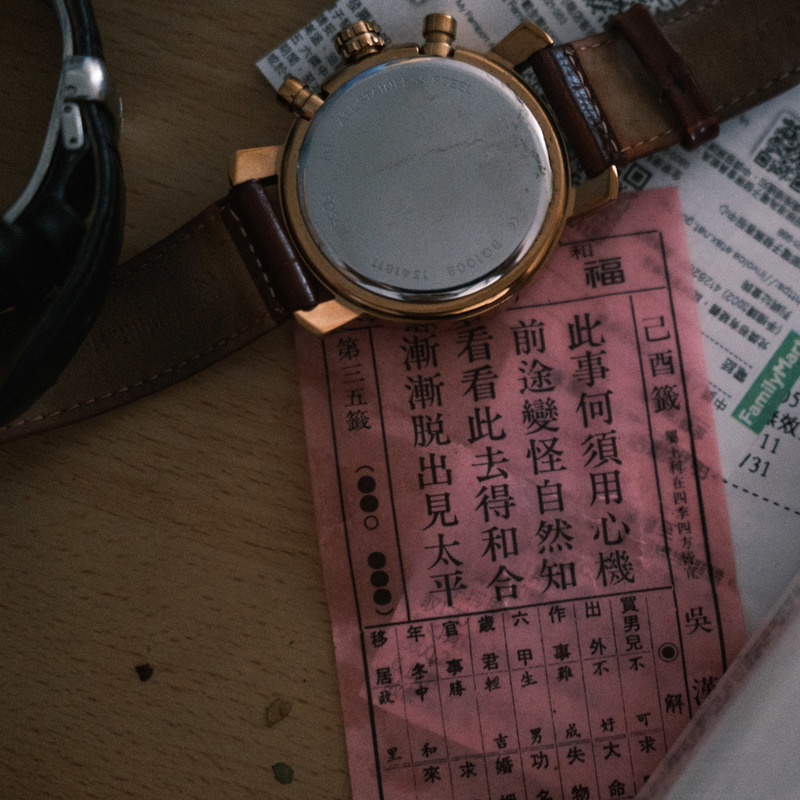

他曾被追求辦案績效的員警誘導設陷,以致被加上莫須有的販賣罪名。獅子說,得知刑期判決結果的當下,他被用藥的念頭攫獲。所幸,「渴癮」在朝露是個可以討論的議題。獅子主動向社工與學員們坦承、求援,在談話中,他才覺察自己渴癮的需求之下藏著報復與憤怒,「可是我要報復誰?司法、社會,還是當初那個警察?」摸清源頭後,才能有意識地選擇。獅子的床邊一直放著爸爸寄來的手錶與信件,信中寫著:「敞開內心需要很大的勇氣,若我是你,我也不一定有你這樣的勇氣。」

「我媽說:『只要你不是男同志,你的H就會好了,你也不會用藥了。』」

小J(化名)的平淡寡言,在社區中顯得特別。他自承性格的確壓抑,少數的一次起伏,是約砲遇到「釣魚」,目睹線民的手銬在眼前被警察解開。「我不想要情緒有太多起伏,不想要有太多感覺,」他擔心快樂過後是「掉落下去的空虛」,把自己關閉才安全。

他用藥前一路循規蹈矩,從小聽父母的話,學校、安親班、住家,寒、暑假則幫忙家裡的工廠,四點一線的生活,幾乎通往可預期的未來。他早早知道得傳承家業,不曾想過自己想要什麼,「可能也覺得不被允許去思考吧。」他嫌酒氣臭、菸味重,甚至難得碰菸酒。性愛中的安非他命,是他少有的物質依賴。「家裡是很保守的基督教家庭,我沒辦法好好做一個同志活著,只能壓抑自己。」痛苦時,他幾次想過自殺,「只是想到家裡的幾隻貓,就覺得要活下去。」他希望在社區的時間,能夠思考清楚自己是誰,以及自己想過的生活。

用藥者要邁向復元之路,家庭支持系統往往是最有力的後盾。不過,朝露農場主任伊魯秀一坦言,用藥者與家人的關係因為彼此缺乏理解與信任,往往引發對立、指責以至於產生怨恨。例如,用藥者因持續發生用藥感到羞愧,選擇疏遠家人;面對用藥者不斷用藥,家人則感到失望無助,進而影響身心。如何創造彼此對話的空間?朝露農場定期舉辦「家庭培力營」,在社工與專家引導下,用藥者與家人一同了解成癮問題及修補彼此關係的復元能力;活動中,家屬會認知到藥癮復元的不易,而用藥者也能感受到用藥對親人造成的傷害,並學習傾聽彼此。伊魯秀一補充,藉著培力營機會,家屬之間也自然能形成互助網絡,不僅支持用藥者穩步邁向復元,也學會照顧自己的身心健康。

「其他地方對感染者、同志有恐懼或不自在,但朝露對性少數族群很友善,我們可以開放地談論藥愛、HIV。」

藝術治療的團體課程中,小瑋(化名)將自己確診HIV的日期,塗寫在畫作中。那天之後,他形容人生的牌局彷彿重新洗牌。這場牌局,他與病毒對弈,也得與汙名烙印周旋。因感染者身分,小瑋被迫中斷留學,打工也被辭退。留守家中的他,卻成了屋子裡那頭沉默的大象。當親戚來訪時,家人窘迫不知如何解釋,最後只能要求小瑋躲在房間。而最令他難受的是,要如何跟心儀的對象揭露感染身分?一次次是真實自我的梭哈攤牌。

用藥用了7年,他將自己與藥物的糾葛比喻成一場場「真心話大冒險」(truth or dare)。真心話是坦承「我是藥癮者」、「我需要幫忙」,大冒險則是自己為了一口煙、一次針,做了多少瘋狂的事、來回幾次解離住院、瀕死的經歷。他說媽媽曾為此自責不已,「是不是做了什麼,才讓兒子去用藥?」直到幾次參與培力營,與其他家長交流,放心哭泣、訴說情緒,才逐漸鬆綁束縛,而兒子的性少數身分,也不再讓她沉默。

小瑋笑說,媽媽本來會支支吾吾詢問:「你最近有『那個』嗎?」到現在則是能夠很自然地說:「你很久沒有用藥了,你還好嗎?」上來朝露農場,其實對小瑋來說也是一場大冒險,「要離開藥物、離開舊有的生活,去想像人生擁有不同的可能性。」

「12號靠近飼料盆的時候 ,其他健康的雞會趕它走,甚至攻擊,好像覺得牠是異類,我很心疼……畢竟每一隻都像我的女兒一樣。」

朝露舉辦的家庭培力營中,並非所有受邀的學員家人都會出席。「我媽年紀也大了,不強求她接受,希望各自安好就好,」阿宗(化名)是初來3個月的新生,還在適應朝露生活的節奏,包括農務,以及由社工、心理師所帶領的團體課程與培力營,「要我媽來參加活動,等於是要她面對自己的兒子是同性戀,還吸毒!」阿宗笑說自己交過好幾任女友,直到30歲與男友相識,才跳進「同性戀的窟」。認識男友前,他曾為了提神而用過藥,後來他才發現藥物能在性愛中帶來高度快感。

在朝露,他常在課程中默默牢騷:「挖掘這麼多感受要幹嘛?」「反正講出來也沒用」,唯有照料雞群的時候,能夠見到他全心投入的模樣。學員戲稱他為「雞爸爸」,他也滿口爸爸經:「一開始摸牠們,牠們會很緊張,但相處久了之後,牠們會放鬆,慢慢把翅膀收回來。」被信任,也被交付責任,阿宗是最早發現當中12號羽毛顏色有異的學員,也發現牠會被其他健康的雞驅趕、攻擊。阿宗很心疼,天天抱著牠餵藥、餵食咸豐草,但也在雞校長的提醒下,慢慢放手讓12號回到雞群生活。2週後,他發現12號下了蛋,啄飼料的力道也恢復了。

蕨類、山蘇、香菇、甜桃、梅子,農場的作物與地景隨著四季變換,學員們也依照自己復元的進度,選擇離開,或復歸社區。減害的實踐是根植於不評判、不歧視、務實貼近用藥者生命脈絡的理念,並且在承認藥物帶來的危害時,同時看見藥物的使用可能來自於隱而未顯的創傷與社會因素。在朝露農場,學員能向社工袒露渴癮的議題,能夠在同儕團體中尋求支持,也能分享脆弱與難堪。在這裡,朝露也許就是被悅納的淚水,滋潤乾旱之地。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。