評論

德國柏林愛麗絲沙羅蒙應用科技大學(Alice Salomon Hochschule),今(2018)年1月23日發佈新聞稿,決議抹去其漆在校園建築外牆上的一首詩:〈林蔭道〉(Avenidas),看似無關緊要的校園決議,卻引發全國譁然,展開性別政治與藝術創作自由之間的辯論,讓西語字「Avenidas」成為德國社群媒體熱門搜尋關鍵字。

這首引發爭論的詩是今年已九十幾歲的詩人歐依根·宮林格(Eugen Gomringer)的作品,原名為〈城市〉(Ciudad)。宮林格目前住在巴伐利亞的小城雷浩(Rehau),父親是瑞士人,母親是玻利維亞人,德語、西班牙語都是他的母語,曾獲選為柏林藝術學院院士。

avenidas avenidas y flores

flores flores y mujeres

avenidas avenidas y mujeres

avenidas y flores y mujeres y un admirador

林蔭道 林蔭道與鮮花

鮮花 鮮花與女人

林蔭道 林蔭道與女人

林蔭道與鮮花與女人與 一位愛慕的男人

然而並不是所有人都欣賞這首詩。

2016年,愛麗絲大學學生會及學生議會發表致校方公開信,認為這首詩是性別主義的作品,因為詩的內容描述「一位走在林蔭道上觀看的男人,愛慕著鮮花與女人」。他們認為,這首詩不只再製經典父權式的藝術傳統──因為女性僅僅作為美麗的謬思,啟發了男性藝術家的創作──這首詩也使人不快地聯想起女人可能每天都得面對的性騷擾。

學生們詳述了這種不愉快的聯想,指出宮林格雖未在其詩中描述性侵或者性慾,但詩作似乎讓每個現身於他人面前的女性,都得是被愛慕和渴望的對象。這種愛慕其實常常讓女人不舒服,甚至會導致她們畏懼遭受性侵。

學生呼籲校方塗去這首詩,雖然這不會改善她們行經那些「愛慕」目光的不安,但至少希望不再把女性貶為「公共空間裡值得愛慕的客體」。在經過校務會議討論及全校投票後,校方宣布該外牆的主題將更換為另一位詩人芭芭拉・克勒(Barbara Köhler)的詩──她於2017年獲得愛麗絲沙羅蒙詩歌獎。雖然尚未決定是那一首詩,但是我們已經可以想像,獲選的詩必然會更顧及所有人情感、更加「正確」。

校方發佈這個聲明後,舉國譁然,因為這觸及言論審查與藝術自由的敏感神經。德國每一家主要媒體都有相關報導與評論,「avenidas(林蔭道)」這個字成為社群媒體的熱門字眼,也是現在最為德國人所知的西語字。

這件事情,可以從幾個方向細論。首先,德國基本法第5條明訂保障「藝術、學術研究以及教學自由」,不只是確保創作活動的自由,也確保創作成果傳播和流通的自由。像納粹時期對部份藝術作品定義為「墮落」並予查禁扣押,甚至焚書,都屬妨害此種自由。

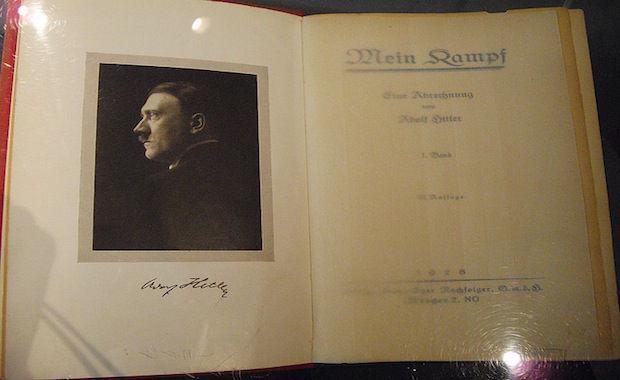

但藝術創作自由的限度何在?最明顯的標準就是:藝術創作是否侵害了其他憲法明訂的自由與人權。例如,雖然希特勒有寫《我的奮鬥》的自由,但是由於該書內容涉及種族主義、仇恨言論,可能危害自由民主憲政,所以民主國家並不能保障此書內容在沒有加上批判性註釋下直接流通;又或不只是人權,德國在修憲後,把動物保護寫進基本法,第20條便規範國家對未來世代具有責任,必須保護自然環境以及動物,因此,倘若藝術創作是以殘害動物為手段或目的,不該是被保障的自由範圍。至於其它如有違善良風俗、暴力、鼓吹犯罪或仇恨等創作行為,當然也不在保障之內。

去年,德國發生另一件引起討論藝術自由的事件,正可說明相關論爭。在德國以及其它國家上映的土耳其語戲劇《最後的堡壘土耳其》(Son Kale Türkiye; Letzte Festung Türkei)引起爭議,因為劇作內容涉及種族主義、仇外,唱和土耳其現任總統的政治立場,因而在德國上映時,民眾走上街頭抗議,認為這部戲劇是純粹的政治宣傳,而且是糟糕的意識形態作品。

最後,該劇作在德國多城市巡演的計畫被迫取消,而少數按照計畫上映的城市,群眾也在街頭抗議抵制。這件事顯示藝術創作有一定的紅線,不是什麼言論都能假創作之名毫無限制地被允許。

回到「林蔭道事件」。校方塗去該詩作是否侵害創作者的自由?有沒有觸及著作自由的界限?校方的決定合理嗎?

首先,我不認為這是一個「藝術創作自由是否受侵害」的簡單問題。宮林格發表聲明,痛批這是對藝術與詩歌創作自由的干預,掌管跨部會性質的聯邦文化與媒體專署的聯邦議員古魯特思(Monika Grütters)更嚴詞批判,校方的決議是「一種可怕的文化野蠻行動(ein erschreckender Akt der Kulturbarbarei)」。她強調,藝術及文化需要自由、需要論述,而不該被政治正確所主導。

可是這樣的批判,有些言之太急。倘若細讀校方聲明,有以下重點:

- 每5年,建築外牆詩作便會換上新的愛麗絲沙羅蒙詩歌獎得主詩作。

- 此決議是校方透過民主程序做成。自2017年6月到10月間,所有學校成員皆可提案建議如何處理此外牆,校方把最後產生的21個方案放在網路上供票選,全校4,100人中有1,433人上網投票。

- 另一位詩人克勒願意提供她的詩供用,並建議在同一面牆下另設石碑,寫下原來這首〈林蔭道〉,以提醒世人這首詩曾經存在此處,以及其引發的論辯之意義。如此一來,無需否定該詩,並脫離「要走或要留」的兩難。

從聲明看來,校方的決議強調:並非抹除,而是取代;試著以全校參與的方式找出一條可能的妥協之道。既試著顧全感受威脅的女學生情感,也試著盡可能保存藝術自由。

因此我認為「文化野蠻」的批判過重。詩人並沒有被噤聲,他的詩仍然被刊載、被閱讀、被討論,只是不再被漆上大學的校舍。如果是在詩人並未有任何錯誤行徑、而只是其詩不符部份師生的認可,校方便決定追回愛麗絲沙羅蒙詩歌獎,那麼確實很有問題,但並非如此。此外,大學確有權利決定如何打造其校園空間,且必須在全體師生的共同討論下取得盡量大的共識,才能做成決議。校方另表示,多年前決定〈林蔭道〉成為校園景觀,只是極少數管理者的迅速決定,並非民主程序下的共識,所以未來是否要繼續如此,當然可以檢討。

但是,校方的「檢討」,確實發生在學生會批評詩作內容之後;不管塗抹與否,文學確實在政治考慮下被認為有問題。無論校方如何把決策合理化,媒體上大大登著讓人感到不安的標題:「一首詩遭到審查(Ein Gedicht wird zensiert)」。學校難道沒有以政治正確之名干預藝術作品嗎?從這首詩的內容,我們可以想想是否真有必要審查這首詩。

這是一首奇特的詩,沒有動詞,由「林蔭道」、「鮮花」、「女人」、「愛慕者」四個名詞穿透了整首詩;林蔭道與鮮花突顯了女人,為整個意象作結的是一位愛慕者,一個男人。當讀到一首只有名詞的詩,我們會問:這些名詞之間的關係是什麼?或是為什麼它們之間必須有關係?沒有動詞驅動、黏合名詞,我們真能確定林蔭道、鮮花、女人、愛慕者放在一起,就是學生會讀到的那層意義嗎?

甚至,詩為什麼要有意義?這短短20字的詩,並非要言指詩外的東西,詩人的「具體詩」,就是讓這20個字自成一個互相連接與指涉的座標系統,並非試圖用抽象的字彙表達言外之意。因此可說,詩人寫作時並未刻意將文字接連性別意涵。

可是這確實是首帶著性別意義的詩。除了女人的意象,歐洲語言中名詞的性別特徵也使讀者一眼就看到那個男性愛慕者的存在。因此,女學生們能夠讀出性別意涵,並批評詩人強化性別刻板印象:男性作為愛慕者,而女性則是美貌的謬思。正是在這個意義上,學生會把宮林格看作延續性別不正確的藝術傳統中的一員。

除了性別刻板意象外,女性讀者還認為那個愛慕的關係讓她們不安。女性只能在這樣的關係中被愛慕,被迫成為欲望的對象,不管她願不願意;也正因如此,喚起了許多女性不快的記憶。

可是這首詩除了性別不正確,還跨越了哪一條藝術自由的紅線?種族主義?危害民主?侵犯他人自由?粗俗字彙?有違倫理道德?都沒有,頂多是使他人不安、不符合今日性別正確的思潮。而一種單單讓人不快的創作(即使是品味低俗的創作),絕不該構成被禁止的理由。

另外,藝術的本質不就帶著與社會共識、與政治正確格格不入的成份?愈有力量的藝術,開啟的世界愈大,愈可能發生各種詮釋,尤其是詩這麼純粹卻又豐富的語言。要求一首詩只能有唯一、政治正確的閱讀方式,跟詩的本質豈不矛盾?

我認為校方有權決定其校園景觀,這也是大學自主精神之一環,但是這次的決定太過便宜行事。以民主程序決定每5年更換一次外牆詩文,是一種安全的解決方式(這可是全校共識呢,誰能說不對),但問題的本質還是未解,甚至創造了新的問題。

難道塗掉了這首詩,令女性不安的男性愛慕或者騷擾就能改善或消失嗎?何不乘機思考,如何讓學校附近甚至柏林成為一個女同學們能夠更安全出入的環境?為什麼不把這首詩原樣留下,但詳細記錄這次事件的細節,讓後世每一個面對這首詩的學生都能理解學校的公共景觀曾經發生這種爭議,而也讓每個男人能夠試著體會或者提醒自己,女性在這個社會結構下的難解委屈?

在這個事件中,校方沒有展現夠強硬支持詩人的立場,沒有把握住難得的正面教育與對話機會,反而產生令人憂心的教育效果:學生們知道日後在從事創作時,必須顧及政治正確,必須使用安全的語言,這就牽制了藝術創作的方向。

我們真的要讓創作者只在某個方向上發展其才華嗎?為了「正確」,我們願意付出多少代價,包括去定義何為正確、何為錯誤的藝術?而即使我們接受在新時代以新語彙及概念去批判上個世代「不正確」的創作,那我們是否對於在所謂父權藝術傳統下產生的作品,都必須一視同仁?我們日後還閱讀海涅《蘿勒萊》中歌頌美麗海妖的片段嗎?還讀《蘿莉塔》嗎?莎士比亞、歌德、波特萊爾呢?我們又得從美術館中拿掉多少畫作?

目前多數德國媒體評論表達支持詩人的創作自由。Axel Springer媒體集團甚至在其總部外牆的LED螢幕,打上〈林蔭道〉全文,以示對詩人的支持。但在我看來,這是極弔詭且諷刺的意象,這個被波爾(Heinrich Böll)、葛拉斯(Günter Grass)這兩位諾貝爾獎作家都批為低級八卦媒體的集團,也許正是最有資格捍衛即使政治不正確、即使低俗也應受保障的言論自由。

此外,也有人聯想到當時法西斯限制言論自由的情況,而引用神學家尼莫勒(Martin Niemöller)指責納粹的名詩「當納粹抓了共產黨人,我沉默了,我不是共產黨人......」,改寫成「當他們塗掉那首詩,我沉默了,我不是詩人」。言下之意是暗示,如同當年納粹抓走共產黨員、社民黨員等異議者時,人民認為與己無涉而沒有挺身而出,最後無可挽救;在這件事上,人們也不應該以為自己不是詩人而覺得事小,反而要防微杜漸,阻止言論自由被侵害,避免德國再次犯下一樣的錯誤。

另一種回應校方決議以及學生會批評的作法,是以性別正確的方式重寫了這首詩,倒轉了男性主體及女性客體的關係,例如將「鮮花」替換為「摩托車」,「女人」改為「男人」,將「男性愛慕者」改寫為「女性愛慕者」。這種寫法突顯了「正確的藝術」韻味全失,也讓人必須再尋思,當男性成為慾望客體時,就沒有問題了嗎?還是問題其實不是誰是主體、誰是客體那麼簡單?

很可惜地,林蔭道詩事件這樣發展下去,不僅沒有改善男性把女性性慾化的現象,反而會激生厭女情結。目前在社群網路上已經可以看到,這次事件被反女性主義者藉題發揮,包括右派勢力其他選擇黨(AfD)也表達「不能讓這些女性主義者稱心如意」。

我想以一個故事為這個事件作個註腳。在《愛麗絲夢遊仙境》裡,有一個愛麗絲與胖矮人(Humpty Dumpty)對話的片段:

「妳有榮耀!」 「我不理解你說的『榮耀』是什麼。」愛麗絲說。 胖矮人不屑地笑著:「妳當然不知道。除非我告訴妳那是什麼。我指的是:妳有一個很好的、有力的說法。」 「可是『榮耀』的意思根本不是『很好的、有力的說法』。」愛麗絲反駁。 「如果我這麼使用這個字,」胖矮人輕蔑地回答:「那麼它就是我給它的意思那樣,除此外它沒有別的意思。」 「可是問題在於,」愛麗絲說:「你能夠這樣給予詞彙這些不同的意思嗎?」「問題在於,」胖矮人說:「到底誰才能作主。這是唯一的關鍵。」

一首詩引發如此激烈的討論,在德國社會中激起的迴響迄今不休,讓我們看到了文學、社會、文化、政治之間彼此深入的影響。這個被稱為「外牆之爭(Fassadenstreit)」的事件,不只是針對詩中的詞彙、概念引發的文學事件,還是政治事件,牽涉了大學自主、文化與思想自由、性別政治等複雜面向。這個事件中浮現的問題是:誰能賦予這首詩不同的意思?誰在決定?誰才有力量?

校方、詩人、學生會、女性主義者、反女性主義者、文學團體、甚至聯邦政府的文化主管機關,都在爭奪能夠從自己立場賦予詞語意義的力量。很可惜的是,各方原本不須在性別正確與創作自由之間劃下那道虛幻的界限,但現在卻困在錯誤的敵友關係中。

也許詩人是贏家,具體詩運動從來沒有這麼備受矚目過;雖然他的詩將被取下,但他的詩也傳誦全國。在我印象中,除了幾年前葛拉斯那首譴責以色列的詩〈必須被說出的東西〉(Was gesagt werden muss),還沒有哪首詩跨出了文藝版面,引起全德國激辯。

能肯定的是,詩人的終老之城雷浩是贏家。該市市政府已經決議,在市立博物館外牆上漆上這首〈林蔭道〉。藉此,他們釋放了這個訊息:在柏林遭受審查的詩,在巴伐利亞獲得重生。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。