讀者投書

今年(2025)5月,台灣最後一座運行中的核能反應爐──核三廠二號反應爐,已依法正式停機;但針對先進核能技術(advanced nuclear technologies)的發展,朝野政黨都表示保持開放態度。總統賴清德在今年8月重啟核三公投結果出爐後,重申如果未來技術更安全、核廢料更少、社會接受度更高,並不會排除先進核能;在台美關稅談判中,也有立委詢問官員是否向美國購買「小型模組化核反應爐(Small Modular Reactors, SMRs)」作為關稅談判的籌碼。於此同時,美國在台協會也公開表示「美國準備好協助引進既有及新興技術,例如小型模組化反應爐」。

即便相關討論如火如荼,全球發展中的先進核能科技大多距離商轉仍有數年之遙。先進核能技術即使宣稱能減少核廢料產生並在核能安全上有所改善,但仍缺乏實際運轉案例證實其表現較佳;同時,比起傳統核能,先進核能科技更高的核擴散風險和建造費用,也都成為發展此技術的爭點。

本文希望從美國與中國在核能議題的地緣政治競爭出發,審視美國積極推動先進核能技術出口的政策方向,同時借鑑各國在發展相關配套政策時所面臨的挑戰,以指出台灣若要發展先進核能科技,必須先考量的原料取得、國際合作、核能管制等問題及相關風險。

基於台美之間所簽訂的《1972年民用原子能合作協定》以及2014年的更新版本《台美核能和平利用合作協定》,台灣所有與核能相關技術的發展包含知識交流、人才培訓、技術服務、移轉物料、設備及組件等等,都依賴美國的協助,因此川普(Donald Trump)政府上任後在先進核能技術的一系列政策,就對台灣相關討論有關鍵影響。美國發展先進核能,有兩大主要動機:

- 川普政府在戰略上認定先進核能有助美國人工智慧(AI)產業的發展,因先進核能能夠提供穩定的電力來源;

- 先進核能也成為美中地緣政治角力的一環,因此美國有意加速相關技術出口,以防中國宰制印太國家的相關供應鏈。

為了達成上述目標,川普政府上台後已推出4項行政命令,將先進核能發展列為美國核能發展重心:

- 在《部署先進核反應爐技術以促進國家安全》(Deploying Advanced Nuclear Reactor Technologies for National Security)中,川普政府將先進核能發展與國家安全掛鉤、賦予更高的優先順序及國防單位的參與,希望透過加速發展、部署先進核能反應爐,以提供資料中心及其他國防關鍵設施穩定能源,來確保美國國家安全。並透過出口美國核能科技、反制其對手──尤其是中國──的輸出,以避免讓美國盟友國家依賴對手的科技。

- 相應地,為了加速先進核能技術的發展,《改革核能管制委員會命令》(Ordering the Reform of the Nuclear Regulatory Commission)則專注在改革核能管制委員會目前審核反應爐執照流程。

- 《改革能源部的核反應爐測試機制》(Reforming Nuclear Reactor Testing at the Department of Energy)強化能源部開發、測試、驗證新科技的能力,並一致化環境部相關法規的檢視,目標是加速核反應爐從科技發展到商用過程。

- 《振興核產業基礎》(Reinvigorating the Nuclear Industrial Base)透過將先進核反應爐所需燃料,如高含量低濃縮鈾(HALEU)、高濃縮鈾(HEU),供應鏈移轉回國內,確保核產業的發展與擴張,目標2030年新建10座反應爐。

而究竟這些「先進核能」的範疇包含哪些技術?包括美國在內的各國發展進度為何?

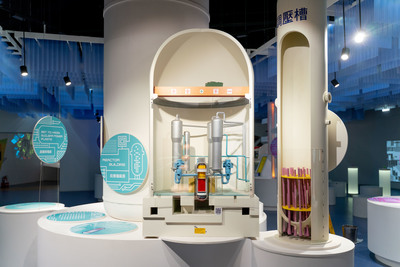

先進核能技術主要是針對目前世界通用、商轉多年的第三代大型輕水冷卻式核反應爐進行改善,改善面向可包含提高安全性、減少核廢料、提升燃料使用效率以及廢棄物管理等,這些面向的改良對於回應台灣大眾對核安與核後端的疑慮來說特別重要,也因此受到關注。一般來說,先進核能技術定義下的反應爐種類包含SMRs、第四代核反應爐(Generation IV Reactors),甚至有些定義也會包含核融合反應爐(Fusion Reactors)。

這些科技類別各自涵蓋範疇也很廣,例如第三代核反應爐大多以低濃縮鈾(LEU)為燃料,並以輕水為反應爐的冷卻劑,但以目前發展中的各式SMRs和第四代核反應爐科技來看,燃料的選項就新增了HALEU、TRISO等。而為了滿足部分第四代反應爐超高溫運轉下冷卻的需求,冷卻劑則除了原先使用的輕水以外,還有可以承受高溫、導熱快的氦氣、熔鹽、鈉等選項。

這些科技的唯一共通點,就是目前幾乎都還在發展當中,真正完成建造並商轉的案例甚少。而在商轉上腳步最快的其實是中國,包括已經完工的華能高溫氣冷式反應爐、預計在2026年商轉的玲龍一號等。

中國在商轉速度上的領先,也帶出各國在先進核能地緣政治競爭上的兩個主題:先進核能供應鏈的集中與風險、各國對相關技術出口市場的競逐。

首先,先進核能反應爐所依賴的供應鏈(包括多種燃料和冷卻劑)過度集中包括中國、俄國等國家,一方面帶來地緣政治風險,另一方面也為建造時程帶來更多不確定性。以燃料為例,目前全球僅有俄羅斯和中國擁有量產HALEU所需之設施,以HALEU為燃料的反應爐,因此面臨極高的依賴性,美國泰拉能源(TerraPower)先前即因為HALEU供應不足而宣布其反應爐進度將延後兩年。另外,作為冷卻劑的氦氣,其全球生產則高度集中在美國、卡達、阿爾吉利亞、俄羅斯。在俄羅斯因俄烏戰爭面臨制裁後,國際市場上供給減少;同時,氦氣在半導體生產線上作為保護晶圓與冷卻使用,近年也隨著半導體產量擴增導致氦氣需求的增加,2024年三星越南半導體廠更曾因氦氣斷鏈72小時,而面臨高達3億美元(約新台幣96.3億元)的鉅額損失。整體而言,全球氦氣市場現正面臨供不應求帶來高達400%的價格漲幅。

除了原料供應不穩定的風險以外,反應爐技術的進展與出口也展現了各國在地緣政治上的角力。從上述表格可見,雖然美國目前有最多核電機組數量和正在發展中的先進核能科技,但中國除了現在有全球最多正在新建核能電廠,也擁有全世界第一個商轉的第四代核反應爐,和第一個通過國際原子能總署(International Atomic Energy Agency, IAEA)安全審查的商用小型模組化反應爐玲龍一號,預計在2026年併網發電、並積極探索出口的可能性,被視為現在先進核能發展速度最快的國家之一,也是美國在行政命令中擔心會影響其盟友的「對手」。

在先進核能反應爐的出口潛在市場中,東南亞因近期用電需求的增加、淨零目標的設定、以及提升能源安全與自主性的需求,使得各國對傳統與先進核能發展的興趣與日俱增,目前已成為中國、俄羅斯、美國爭取合作的重點地區。

美國方面,其2022年發布的《印太策略》(Indo-Pacific Strategy)便闡明重返印太、將東南亞視為區域重心的決心,同步宣示能源會是合作重點之一;和東協的策略夥伴關係文件中,則把推進核科技的和平使用,列為「安全合作」的其中一個項目。後續為了推動美國先進核能反應爐的出口,前述美國《部署先進核反應爐技術以促進國家安全》行政命令,針對既有與其他國家建立核能使用合作的政策工具《123協定》(123 Agreements),設定了明確的政策目標:在第120屆國會結束前(2029年1月3日),至少簽署20份新的《123協定》,並與在接下來10年即將過期的協定國簽訂新約。而從2024年以來,與美國簽署《123協定》國家的高度地緣集中性,充分展現其將核能出口與地緣政治考量的結合:2024年美國與菲律賓和新加坡完成簽署、2025年與泰國完成簽署,並與馬來西亞簽訂《民用核能策略合作備忘錄》(Memorandum of Understanding Concerning Strategic Civil Nuclear Cooperation)開啟兩國《123協定》的談判。除了這些近年簽訂的國家外,印尼和越南也分別已經在1981年、2014年完成簽訂。對東南亞國家而言,使用美國核能科技和安全規範的法律基礎,以及吸引美國公司到國內投資帶來的潛在經濟發展等是最大誘因,相應地,美國核能產業也因應這樣的市場潛力,由商務部國際貿易署成立了「美國民用核能/小型模組化反應爐產業東南亞工作小組」(U.S. Civil Nuclear/SMR Industry Working Group for Southeast Asia)。

而中國在東南亞的核能出口布局,則早在2015年,中國國營三大核電集團之一中國廣核集團,即與東協能源中心簽訂合作協議,訓練東協成員國的核能人才。從2022年開始,中國政府也每年與東協合辦「中國-東協和平利用核能科技論壇」,但前兩年論壇都沒有把先進核能反應爐作為主題,而是專注於傳統核能技術在農業、工業等領域的應用;到了2024年,論壇不僅移到泰國舉辦,中國也開始著重展示小型模組化反應爐、高溫氣冷式反應爐等先進核能開發成果,希望強化東協國家對其技術理解,展現其對東南亞國家輸出先進核能的意圖。除此之外,中國核工業集團與印尼的國家研究創新署簽訂核能科技合作備忘錄,中國和泰國、馬來西亞在2025年簽訂了核能發展的雙邊合作協約,在與印尼和泰國的合作中,也都把小型模組化反應爐視為發展重點。

總的來說,相較於美國有《123協定》作為對應國內核能法規的完整合作框架,中國並沒有一個具法律效力的國際核能合作協約,而中國對發展核武的野心,也讓東南亞國家對和其更全面的合作保持警戒,因此合作目前仍停留在人才培力、示範機組研究交流等面向。於此同時,美國企業則已經展開與東南亞國家的投資對話,例如NuScale和菲律賓政府展開建造小型模組化反應爐的談判,也已經有公司在東南亞各國進行投資:美國核電開發商ThorCon已經在印尼和新加坡設立子公司,並取得印尼政府核准其熔鹽式反應爐執照,是全球大規模熔鹽式反應爐的首例。

而與東南亞同樣位處於美中地緣政治競爭核心位置的台灣,除了來自美國在台協會的官方表態,也持續接收到民間將台灣發展核電和美國利益緊密連結的輿論壓力。 但目前由於台灣的《123協定》並不像其他國家有例行更新的年限,因此台灣目前也不在美國《部署先進核反應爐技術以促進國家安全》行政命令將優先合作先進核能的國家之列。這樣的模糊狀態使得台灣甚至連距離要正式評估先進核能技術的發展可行性,都非常遙遠。

若要嚴肅評估在台灣發展先進核能技術的可行性,至少必須考量下列議題在內的結構性問題,包含核物料取得不易、法規適用困難、人才斷層、核廢料處置等。

核能在全球都受到高度管制,而基於核能協定的約束,美國是台灣獲取核物料及設備的重要且唯一供應國。台灣和美國的核能合作也屬於美國核能《123協定》的框架之下,該協定讓台灣得以取得過去傳統核電廠營運所需之燃料、設備與技術,但也同時限制了台灣再處理與濃縮鈾原料的能力,鈾原料取得也皆需美國事先同意。然而美國無論是鈾礦開採、提煉、濃縮等階段,都高度依賴進口,也並非先進核能常使用燃料之主要製造國;隨著美國希望使其核能發電量成長3倍,國內燃料的需求也預計有超過兩倍的增幅。根據市場預期,目前鈾礦供給已經難以滿足全球2030年的使用需求,而在美國國內燃料產能尚在提升、且因地緣政治考量以國產化為發展重點的階段,台灣在取得燃料上可能因此面臨困難。

另外,過去台灣雖有3座核電廠的營運經驗,但並沒有因此發展出國內的核能產業,也因多年沒有大量新建核電廠而面臨人才斷層,衍生出未來假設發展先進核能技術可能面臨的銜接問題;同時,無論中低階或高階核廢料的處置問題在台灣仍處未決,先進核能反應爐能否有效減少核廢料的產生、甚至回收再利用的問題將是關鍵。

考量全球先進核能目前仍有限的商轉經驗,再加上當前許多正在加速發展先進核能的西方民主國家,也已多年沒有新設核電廠,這些國家相應的法規調整和社會溝通策略,也應是台灣在討論先進核能發展的重要面向。

近年來許多西方國家在新建大型核電廠時,遇到的共通問題都是專案期程不斷延長,導致原先即造價昂貴的核電廠,資金成本進一步攀升。而究其原因,包含反應爐審查有多個步驟與主管機關,如任一步驟因為核災事件、或溝通不善導致公眾抗爭而規範調整或審查延宕,累加起來便會大幅拉長審核流程,而在施工階段也會因為場址各種條件而需要不斷調整設計,拉長施工期間。以近40年來美國唯一新建的核電廠沃格特(Vogtle)為例,其審查流程就花了5年,施工又花了15年,中間也因為施工延誤、預算嚴重超支,導致其開發商西屋電氣(Westinghouse)倒閉。這也是川普政府在《改革核能管制委員會命令》中要求把審查流程縮短至18個月或以下的主要原因。

美國自1989年起,便透過把場址安全和環境相關審查往前移的早期選址許可(Early Site Permit, ESP),和同時申請建造和運轉許可的綜合許可審核(Combined License, COL),試圖加速審查流程。然而先進核能由於其科技多元性,「設計/安全審查」階段將變得比過去更加複雜,除了參考加拿大和英國既有的預先溝通機制,國內如何調整審查標準、不同政府單位間如何強化跨部門協調,以及各國間如何有更一致化的審核標準,讓已經被審核過的反應爐可以加速在其他國家的審查以降低成本,也成為許多國家在思考先進核能發展的重要面向。

從有一個新核電廠的點子到完成興建、進入商轉,各國常見的流程包含預先溝通、選址與環評、設計/安全審查、申請建造許可、施工、申請運轉許可、試運轉與正式運轉等幾階段。

此外,由於既有核能大部分皆為大型輕水冷卻式反應爐,設計審查規範也以其為制定基礎,用一套有許多特定技術細節規則的審查標準,來確保反應爐的安全性並核發相關執照;然而面對使用多元科技、安全設計、燃料和冷卻劑的先進核能,這個一體適用的法規模式,並不能夠符合其需求。

例如以氦氣作為冷卻劑的反應爐,需要應對氦氣洩漏風險及設計有效偵測的方式以強化安全性;而以鈉為冷卻劑的反應爐,則需要確保與水的隔絕以避免起火。因此,美國預計2027年前完成的《聯邦法規第十篇第53部分(10 CFR Part 53)》,在立法方向上,也跟進原先英國及歐洲國家採行的、比較彈性的「績效導向的風險管理模式」,不再以每個科技需如何設計為出發點,而是以較廣泛性的方式,規範所有技術應達到一致的安全目標、設計原則、工程標準、運轉績效等,來兼容各種先進核能技術,給予開發商自行決定做法的彈性;該機制下,政府審查的重點則放在確認開發商的成果是否達標。

以英國《核設施安全評估原則》(Safety Assessment Principles)為例,其標準設計的核心即為課予所有核設施,在所有風險層面上「在合理可行範圍內盡可能降低風險(reduce risk so far as is reasonably practicable, SFAIRP)」的法律責任,並要求制定安全策略、政策、計畫、目標、標準、流程、作業程序,並以定期的安全審查來確保所有風險都降至合理可行的最低程度(as low as reasonably practicable, ALARP),而不是以一套一致的標準進行所有設施的安全規範。

最後,除了在審查流程面改善以外,社會共識是核能發展的重要前提,建立大眾的信任與取得利害關係人的知情同意,已是許多西方民主國家推動先進核能的重要條件;而在落實相關程序上,加拿大的做法被視為國際上較佳實務,也是美國和英國目前正在學習的對象。加拿大政府為了解社會對未來能源使用的想法,在2017年召開了38萬人共同參與的全國能源對話,並在決定要探索小型模組化反應爐的發展可能後,首先於2018年啟動《小型模組化反應爐藍圖》(SMR Roadmap)的規劃,進行了10個月、超過180位包含核能產業、跨政府單位、電力系統、學研機構、原住民社區團體、倡議組織等利害關係人的訪談,並經由訪談和研究得到的政策建議,產出一個完整的《小型模組化反應爐行動計畫》(SMR Action Plan),設定四大政策發展支柱:示範與裝設、政策立法與規範、培力溝通與公眾信心、國際合作與市場,並在網站上完整列出513個行動方案對應到哪個發展支柱、政策建議,由哪些單位執行以及目前進度,目標達成2030年有第一個反應爐商轉。

在《小型模組化反應爐行動計畫》產出後,在各電廠專案利害關係人溝通層面,加拿大聯邦政府在開發商提出計畫之前,便會識別哪些社區和利害關係人需要被議和,交由各省政府決定如何進行諮詢程序,並要求所有專案在進入審查流程前,需要蒐集公眾意見、產出公共參與計畫、以及原住民夥伴關係計畫,說明相關利害關係人會如何參與影響評估。以亞伯達省(Alberta)為例,該省政府便已與開發商簽訂合作備忘錄,並將於今年秋天舉辦公眾諮詢。事前了解潛在興建小型模組化反應爐的社區之能源需求、社區對小型模組化反應爐的態度、並探索社區共有核電廠的可能性,皆讓利害關係人能在計畫概念形成的前期階段便有積極參與的機會,也使亞伯達省的計畫目前並未出現大規模的反對聲浪。

目前台灣政府除了開放的態度和前期研究案外,尚無明確的先進核能政策發展方向和規劃,例如台灣在多樣化的反應爐科技當中預計如何選擇、技術研究後續會如何回饋到政策上、相應審查流程的設計、是否會希望培植核能級產業等。本文透過盤點國外經驗進一步說明台灣面臨的結構性問題,包含燃料取得、法規設計、國際合作、人才培育,以及社會溝通環節,皆是台灣政府相關單位在評估先進核能發展可能性時必須面對的問題。

無論台灣未來是否要使用先進核能科技,在這個國際核能浪潮重新襲來和先進核能成為政策討論焦點的時刻,台灣都需要對各種能源選項進行各種風險和優劣勢的評估、溝通,並在民眾知情同意的情況下進行完整的政策規劃,才能讓長期因為核能對立的台灣社會有對話並一起往下走的可能,而上述這些國際案例,都可以作為思考先進核能發展策略的參考。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。