讀者投書

去年行憲紀念日前夕,第3屆模擬憲法法庭宣判。記者會上鎂光燈此起彼落。同樣站在台前的一位歷史教授抓住空檔,低聲探問坐在他右手邊的憲法學者:「李媽兜是共產黨耶,你確定連共產黨也要賠?」

李媽兜是另一位模擬憲法法庭聲請案件的主角。作為正式加入中國共產黨台灣省工作委員會(簡稱省工委)的幹部,他的案件能否獲得補償充滿爭議。

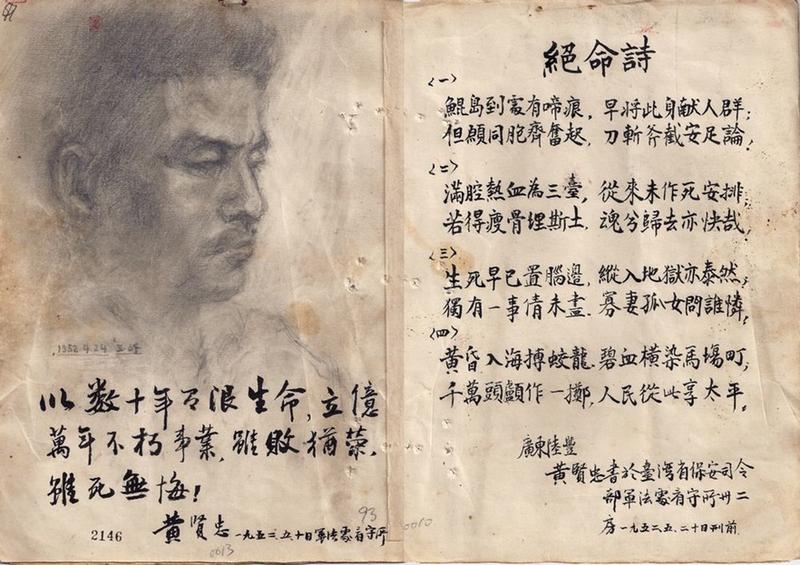

李媽兜出身台南貧農,從日治時代開始就接觸左派思想,行動與經歷讓他成為低調、但執行力驚人的關鍵人物。在1948至1949年之間,他從斗六到潮州建立了26個共產黨支部、3個直屬小組。李媽兜被逮捕之後,由於他是重要的組織工作者,國民黨情治單位原本還打算與他交易情報,給予他自新的選項。但是,後來發現該波對共產黨的掃蕩已近尾聲,無法再透過李媽兜找出更多叛亂分子,「已無運用價值可言」,於是決定將其槍決。與他一同被捕的還有他的紅粉知己陳淑端,也共赴黃泉。

這一次模擬憲法法庭宣告了《戒嚴時期不當叛亂暨匪諜審判案件補償條例》(以下簡稱《補償條例》)第8條第1項第2款違憲。該條法律規定,如果案件的當事人確實有內亂外患的行動,那麼國家無須補償他。也就是說,法律認為,像是李媽兜這樣貨真價實的共產黨,當年國家沒有錯殺他,自然也沒有補償他的責任。

從不同角度來說,李媽兜確實可以被視為國家的敵人。一方面,當時國共交戰的情境下,共產黨是法律定義的「匪諜」。諸如《懲治叛亂條例》、《動員戡亂時期檢肅匪諜條例》,都是立法機關通過,名正言順的法律工具用以打壓政治意識形態不同的共產黨人。另一方面,不同於長久以來的白色恐怖論述,將受難者剖繪為無辜、單純追求知識的青年,李媽兜是重要的地下組織工作者,他的行為還是有可能符合叛亂罪。

從今天的眼光來看,現行的《刑法》100條仍定義叛亂罪是使用「強暴脅迫」的方式進行「非法顛覆政府」的行動。李媽兜在從事地下組織的過程中,供述表示曾收集機槍、卡賓槍、手槍等武器,目的是為了配合中共武力登岸時得以裡應外合。從他的武裝組織行動來看,他的行爲可能構成「預備強暴脅迫」來著手實行內亂罪,在今天的法律下仍可能會被視為叛亂犯。

如果李媽兜在當時與現代的定義下,都可能是反叛國家的敵人,為什麼國家要賠償他?

國家的錯處在兩方面:在實際運作上,政府把法律當工具,迫害異己;在制度上,黨國一體的結構根本上即為不法國家。

從現有的檔案中可以清楚看出,李媽兜被逮捕後,情治單位追訴他的過程處處不受法律限制的恣意性。法律原本應該制衡政治權力,實際上,卻被當權者工具化。

首先,究竟要給予李媽兜自新的機會,還是要依據法律起訴?檔案顯示,這是根據被告有沒有利用價值而定,並非取決於案件事實或法律規範。其次,除了被告自己的說法之外,是不是還有其他證據可以支持政府的論罪?紀錄中,軍事審判官除了訊問被告本人之外,並未調查其他證據,審判根本是空洞的殼子。其三,判決居然要上呈給總統蔣介石,根據總統的意見確定判決結果,完全不符合憲法要求的司法獨立原則。最後,被告在審判程序當中被當作客體。陳淑端的起訴罪名遭到變更時,她完全被蒙在鼓裡;案件判決確定的結果,也不得而知。李媽兜與陳淑端,一直到被槍決的最後一刻,才知道自己被判死刑。

- 1952年7月,國防部及保安司令部函請辦理自新。

- 1952年8月,函文改稱李媽兜「已無利用必要」,擬請依法嚴處。

- 1952年12月20日,保安司令部起訴李媽兜與陳淑端。李媽兜按《懲治叛亂條例》2條1起訴,唯一死刑。陳淑端按《懲治叛亂條例》第5條起訴,非死罪,「參加叛亂之組織或集會者,處無期徒刑或10年以上有期徒刑」。

- 1952年12月29日,保安司令部軍法處審判官訊問一次後,未調查其他證據,即辯論終結。並未告知陳淑端起訴罪名變更。

- 1953年1月13日,判決書完成。李媽兜依起訴法條2條1判處死刑,陳淑端則經由審判官變更起訴法條,改處死刑。判決書送往總統蔣介石簽核。

- 1953年5月,國防部函保安司令部,李媽兜與陳淑端兩人死刑已由總統核定。

- 1953年5月21日,尚未宣判,保安司令部開始準備執行死刑。

- 1953年7月17日公告執行李媽兜、陳淑端二人死刑,並請極樂殯儀館準備收屍。

- 1953年7月18日上午6時,提於李媽兜、陳淑端軍法處第一法庭宣判。宣判後,立刻往川端橋南端刑場執行槍決。

國家行使權力的恣意性不只是在李媽兜的案件中出現,反而是一種行為模式。特務機關同時使用動員戡亂與戒嚴時期的嚴刑峻法,以及法律之外的「自新」手段作為談判籌碼。在模擬憲法法庭上,鑑定人林傳凱先生,即針對國民黨情治單位如何使用「自新」提出說明:

「保安司令部有些人上呈的公文希望李媽兜自新,不斷肯定他態度良好,但保安司令部認為沒有利用價值就駁回。沒有利用價值的判斷是如何形成的,目前檔案中其實並不清楚。如果按照其他人所供出的資料量來看,比李媽兜供出少的還是有不少人自新成功。這中間對比如何?我只能說這是歷史工作的問題,但我覺得標準是浮動的。」

「當時逮捕政治犯跟一般罪犯有很強不同的差別是:政治犯的目的是要透過個別的政治犯去偵破組織,所以一切以組織情報為重點。不少案件中,透過判決跟給你死亡判刑,其實有時是籌碼,有時是逼籌碼。」

從這些歷史具體事件當中,我們明確看到了國家將法律工具化,也將人民客體化的行為。以何種罪名起訴、定罪,並不是依據客觀事實加以論斷,而是取決於上位者的政治判斷。誠如李媽兜案的訴訟代理人洪偉勝律師所陳述:

「自新手段的運用下,即使犯內亂外患者,也可能不被起訴;縱經起訴,也可能不被判死;縱經判死,也可能不予執行。國家權力以《懲治叛亂條例》第2條第1項的唯一死刑作為後盾,卻又可以恣意按人的『利用價值』決定一個人是否真的該『依法』處死,除了違背法治之外,更重要的,這不正是將人當成支配的客體,嚴重侵害人性尊嚴的典型嗎?」

要回應上述的問題,我們或許必須先釐清,當時的國家,是誰的國家?共產黨人企圖顛覆的是國民黨掌握的政府,還是中華民國?如果國民黨並未建構堅固的黨國一體結構,其他團體的政治企圖是否仍以「顛覆」而非「參與」的形式出現?同樣回到50年代的時代脈絡,韓戰為國民政府穩定了國際情勢,使其注意力轉向島內,逐步收緊社會控制;台灣人民缺乏體制內管道制衡政府權力,而二二八屠殺的血腥記憶亦不遙遠。此時,若有人興起加入共產黨的意願,或者浮現「暴力脅迫顛覆政府」的極端想法,是否也具有正當性?

歸根究底,我們得從憲法出發,對黨國體制做出根本性的評價,才能更為理解這一段「整肅匪諜」的過去。如果認為台灣過去那一段黨國不分的時期,是「偏移」而非「違背」了憲法規範,那麼黨國體制也只是合憲的緊急狀態──只是時間比較長。但如果黨國體制已經逸脫在憲法規範之外,那麼從根本上,在1992年動員戡亂時期正式終止之前,中華民國從根本上就是「不法國家」(Unrechtsstaat)。

直球對決,第3屆模擬憲法法庭直言不諱:台灣於民主化之前,動員戡亂時期暨戒嚴體制為不法國家。

從憲法評價,中華民國政府曾經是不法國家!不僅缺乏權力分立與基本人權的保障,且為「一黨專政,法律服膺國家意識形態」。過去長達數十載的動員戡亂時期暨戒嚴體制,根本性地破壞了政治共同體的基礎,構築成「廣泛且密集進行政權保衛之極權獨裁體制」。

更仔細地說,不法國家(Unrechtsstaat)是相對於法治國(Rechtsstaat)的狀態。民主國家有其不可侵害與改變的核心,也就是國家自己在憲法中立下,無論如何都不背棄的承諾。即使在國家遭遇戰爭與重大變故而進入緊急狀態時,也不得破壞或忽視這些規範在憲法當中的核心原則。

但台灣曾經經驗過的黨國體制徹底地違背了這些原則。在模擬憲法法庭上,鑑定人王韻茹教授爬梳了國民政府憲政史,說明台灣實施的動員戡亂體制,是由欠缺民主正當性的一群民意代表授予憲法並未允許的緊急權力給總統。此舉嚴重破壞了憲法規範,中華民國從1948年開始就成為「不法國家」。

「動員戡亂時期是1948年由第一屆國民大會代表凍結憲法對國家緊急權的規定。動員戡亂並非是憲法授予總統的戒嚴權或者緊急命令權力,這是外於憲法,由國民大會自行創設的緊急權。易言之,這項授權完全不受憲法約束,而屬於憲法外權力的行使。再加上第一屆國民大會代表未能全面在中國大陸改選而無限延任所形成的萬年國會,他們所授權的動員戡亂體制也欠缺民主正當性的統治基礎。

從政治現實而言,《動員戡亂臨時條款》僅回復1947年憲法施行前的國民黨訓政與黨制體制,根本性地忽略憲法對中央政府體制的規範。在動員戡亂期間,總統實際上才是最高行政權力中心,而非行政院為最高行政決策機關。加上國民黨長期處於立法院與國民大會多數黨的地位,更加鞏固一黨統治體制。」

因此,不論是從規範還是實踐層面而言,動員戡亂體制都不能被視為是存留於憲法秩序中的緊急「例外狀態」,而是逸脫在憲法秩序之外的「不法國家」。不僅有《動員戡亂時期臨時條款》長期架空中華民國政府的民主正當性,還加上本來說好是暫時性的戒嚴──長達38年的緊急狀態實在算不得緊急了!

在釐清國家責任上,我們也可以畫下較為明確的界線:國家的賠償責任來自於自己違背憲法規範,而並非取決於被賠償者的行為。在李媽兜案中,我們需要論證的並不是李媽兜是否收集槍枝、是否武裝組織,也不是諸人是否真有顛覆政府的企圖。我們需要論證的是國家的作為是否合憲合法,是否給予人民追求司法正義(right to justice)的制度──若否,國家即有責任。

而且,當時《刑法》第100條、《懲治叛亂條例》和《檢肅匪諜條例》的規定,模擬憲法法庭的大法官在判決中認為對於言論自由、思想自由構成「極大的箝制」,《懲治叛亂條例》更是模仿德國納粹的國家社會主義而訂定的法律,有強烈的極權主義傾向。模憲大法官直陳:「在《檢肅匪諜條例》所建構的情治保防系統下,人民無論內心思想之精神活動或表現於外之言論行動,均受情治機關、親友、鄰里、同儕無間斷之透視與監控,隨時可能招致人身自由、生命、身體、財產之威脅,人性遭到扭曲,人性尊嚴遭受踐踏。」

就是這些惡法,構成了獨裁統治的基礎。而這些惡法的制定者,也就是當時的政府,應該要負起責任。

過去黨國體制下的主流政治話術告訴我們:沒有國,哪有家;覆巢之下無完卵。因此,國家興亡,匹夫有責,人人都須為了民族大義貢獻於國家。

模擬憲法法庭辯論的杜孝生與李媽兜兩案,具體而微地顯示了台灣仍未治癒的傷痕。國家大規模侵害人權,受到影響的並不只是上萬名受害者與他們的家人朋友,而是深切且長遠的集體精神戕害。模擬憲法法庭的大法官們,在判決書中鏗鏘有力地寫下了台灣從解嚴以來,最深刻的一段反省:

臨時條款長期架空中華民國政府之民主正當性,長達38年之久之戒嚴體制亦早已逾越為保護憲政秩序而容許之暫時性緊急狀態,其共同構築了架空憲法效力之不法體制;加上政府以動員戡亂之名,制定懲治叛亂條例、檢肅匪諜條例等法律,此等形式上存在之法律規範與法律統治,不僅剝奪人民生命權,箝制人民人身自由、思想自由、言論自由、集會自由等民主憲政最為重要之基本權利,甚至給予特務統治法律基礎,容任情治機關以檢肅匪諜為名,對社會各階層進行全面監視,放任情治機關運用法律外的自新手段,專依統治者之意志,決定人民之生死;即便送交軍事審判,最終結果亦由權力最高者蔣介石所決定,完全不具獨立性。在此〔黨國〕體制中,人民淪為統治者工具,喪失作為人的主體性,人性尊嚴早已不復存,司法亦為統治者的工具,無法保障人民之基本人權。人民無論是否關心公共事務,隨時處於無形監視中,隨時可能招致生命危險,禍及家人親族,其所形成之恐懼與孤立感,使人民放棄精神文明活動,失去關心公共議題的能力,形成社會集體噤聲失語,構成獨裁統治的基礎。

歷史走到今天,生活在台灣的我們需要一個彼此都能同意的基礎經營共同生活。用分析性的語言來說,是要恢復遭到系統性違反的人權準則的效力。用淺白的語言來說,就是讓人們能夠重新肯定彼此,肯定我們所共存的秩序。

憲法可以提供這樣的基礎,而轉型正義是重建此信任基礎的過程。

2017年,二二八事件70週年,解嚴30年。台灣社會的正義之路,尚待這塊土地上的人們向前邁進。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。