近年台灣周邊海底電纜不時發生斷裂或故障事件,其中屬於國內海纜的台馬2號與3號電纜,2023年2月時,曾經同時斷裂,當時認為原因可能與中國漁船與抽砂船活動有關。今年(2025)1月,這兩條海纜再度同時斷裂,這次則是因為老化問題所致。

這些事件中的海底電纜,全名應為「海底通訊電纜」(Submarine communication cables),作為「通信用」的電纜一旦斷裂,會影響電話與網路資訊的傳輸。在台灣與馬祖間的兩條海底電纜全斷時,中華電信需要啟動微波以無線方式維持馬祖的通信。但微波能提供的頻寬遠不及海底電纜,馬祖當地網路會明顯感覺變慢。

既名為「海底電纜」,讀者可能會有個疑問是:電纜斷裂後,會不會漏電,影響周遭海底生物?

讓我們先把時間回溯一些,來到100多年前海底電纜剛出現的時代。19世紀,電報出現,人們開始可透過電報快速傳遞簡短的訊息。

1851年時,第一條為了傳遞電報訊息的海底電纜,在英吉利海峽(English Channel)鋪設完成,讓英國與法國可以跨國際傳送電報。到了1866年,跨越大西洋連結英國倫敦與美國紐約的海底電纜成功完成啟用。

這時候的海底電纜,核心是由銅線製成,電報內容由電波透過銅線傳遞。當時需要將電報文字轉換成摩斯電碼,才能夠傳送,而且每次的字數有限。

到了網際網路時代,文字、聲音、影像等龐大的資訊,都透過網路在世界跨各大洲傳遞。而用銅線為核心的海底電纜,不夠撐起網路時代的頻寬需求,現在網路資訊之所以能大量又快速地傳遞,是因為1980年代光纖的出現。

光纖由玻璃或塑膠製成,可以藉之傳送「光」。現在科技將文字、聲音、影像等大量電子訊息轉換成光,透過以光纖為核心的海底電纜傳輸到遠方。光纖因為比銅線能乘載更巨量的訊息、更快速傳輸、在傳輸時耗損更少、以及重量更輕更適合長距離鋪設,所以取代銅線成為海底電纜的核心。

所以,回到是否會漏電的問題,現在海底電纜核心都是光纖製成,在光纖中傳遞訊號的是光,不是電,所以光纖在斷裂後不會有電力漏出。

不過,在海中鋪設的電纜除了通訊用的海底電纜外,還有輸送電力用的海底電纜。例如現在的離岸風電也是使用海底電纜輸送電力。

電力海底電纜的構造與通訊電纜不同,華新能源電纜系統公司海纜工程部經理施富贏解釋,電力海底電纜為了輸送電力的效率,中心導體大多使用銅。而部分短距離海纜可能會使用鋁,雖然電力傳輸效率比銅差一些,但比較便宜且重量輕。

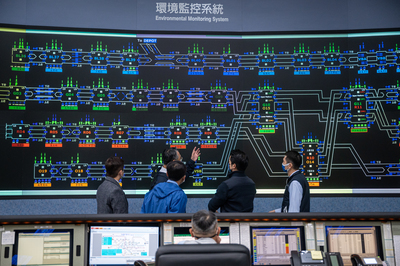

這個偵測功能則是利用光纖傳輸訊號,因此在電力海底電纜中也會加入光纖線。施富贏解釋,光纖在電力海纜中,除了能偵測電壓變化,還能偵測海纜的溫度,進而可用來監測與控制離岸風機的運作。

不論通信或電力的海底電纜,都會使用「鎧裝」保護核心。鎧裝是用高鍍鋅鋼線包裹纜線核心,然後再用瀝青包裹鋼線,以達到防海水侵蝕的保護功能。施富贏提到,現在電力海底電纜設計使用壽命大多是25年,在鋪設時,會將海纜埋入海底下一公尺半到兩公尺處,以保護海纜不受船隻活動破壞。

而前述提到,台灣近年受關注的海底電纜斷裂事件,多跟船隻活動有關。但其實早期台灣海底電纜的斷裂原因,受船隻活動影響較少。

根據《帝國之弦:日治時期臺日海底電纜之研究(1895-1945)》一書,100年前日治時期的台灣,當時共有3條海底電纜,連結台灣與日本,作為電報傳遞用途,分別是基隆─沖繩線、長淡1號線、長淡2號線。

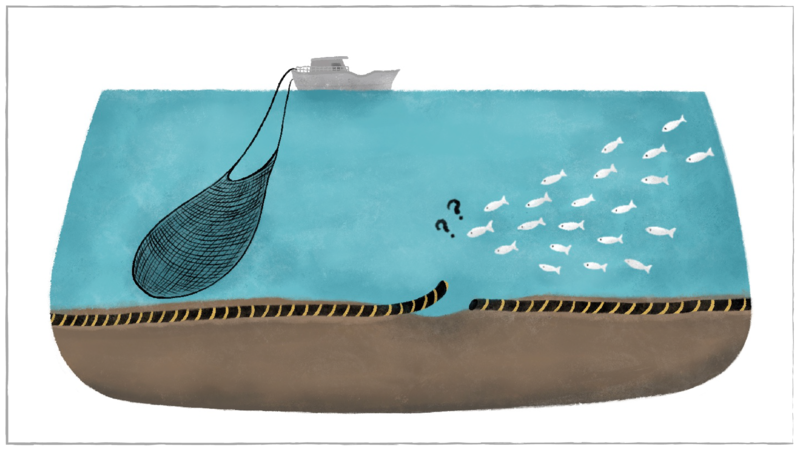

《帝國之弦》書中整理當時海底電纜損壞的原因:在1910到1938年間,總計1,982次海纜故障中,磨損是最主要的原因,占總體事件的41%,而漁船的拖網造成斷裂的比例較少,約占總體的4%。

但在現在,船舶活動造成海纜斷裂已經是最主要原因,根據國際海纜保護委員會(International Cable Protection Committee, ICPC)發布的報告,捕魚活動造成斷裂的狀況,占總數的41%,而因為船錨導致斷裂的狀況則占16%,磨損只占5%。

在100多年前,對於海底的地理環境,尚未清楚掌握,所以海纜鋪設的地點,可能有岩石等容易磨損纜線的地形。而現在已經更清楚海底地形,可避開易磨損區域鋪設電纜,再加上電纜材質的改良,因磨損造成斷裂的情形減少;反而因為漁業活動增加,所以導致捕魚活動跟船錨,成為海纜最主要的斷裂原因。

海底電纜無疑已是現在世界資訊流通的重要設施,經歷100多年的技術革新,雖已經克服磨損、傳輸頻寬與距離持續進行,但現在則面對更頻繁的漁業活動影響,與疑似如中國、俄羅斯發動灰色地帶侵擾行動的威脅。

諮詢專家/華新能源電纜系統公司海纜工程部經理施富贏

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。