2025年的此刻,台灣正式邁入超高齡社會,失智人口統計已逾37萬,而依據國際失智症協會研究預測,到了2040年,失智症將成全球前三大死因。聽聞名人與身邊的親友失智,幾乎是現代社會的常態,可說是人類愈來愈長壽,失智症者的比率隨之明顯提高,而在照護上的壓力與困境,也在近年自混濁的池底,不斷浮出水面。

當醫療與政策積極應對長照社會的挑戰時,看似與失智症距離遙遠的表演藝術領域,也開始透過不一定實用但充滿想像力的視角,開啟一扇理解、對話與共存之窗。從國家級的兩廳院到年輕表演藝術工作者,《報導者》深入創作幕後與台前,見證以表演藝術陪伴、介入老年生活的實踐經驗。

傍晚時分,一群人站在三峽北大特區開放的人行道中庭,圍成一個小半圓,眼睛盯著坐在樹下座椅上的壯年與老人,這群人戴著單邊耳機,亦步亦趨跟著他們或走或停,不時與放學後的學生、散步的親子老人、外送員、下班後的人、社區警衛、各色店員擦肩而過。

「我在找一個頭髮全白、穿黃衣服大概這麼高的阿媽,你有看到嗎?」一臉焦急、臉上緊黏小型麥克風的「演員」,詢問起一旁休憩的「路人」,他們找的是正在街道上演出的遊走劇《夜路不怕黑》裡的角色──帶有失智症的老婦人。

全劇從70多歲的老者欲尋失聯失智老妻開始與結束,途中以遇到去鄉多年的無成中年男子開啟尋覓過程,中年男子回到熟悉又陌生的家鄉三峽後,觀眾隨著他的步伐一起找人與發掘過往,聆聽男子沿途與街坊舊識的對話,最終,在與失智老人的互動間,他彷彿也尋獲部分失落的年少光陰與記憶,在助人同時體會到被幫助的滿足,恰好呼應台版「暗路毋免驚」的戲劇主軸精神。

菅原直樹相信:「透過觀看以老年人為主角的戲劇,我們可以展現出老化和照護的新一面,而這兩方面往往被人們以負面的方式看待。」

除了爬上小吃店階梯,走進日照中心,踏入修車廠以外,遊走劇全程都在街上,沒有舞台布景和燈光,更沒有安排的音效音樂;整齣劇約一個半小時,觀眾接收到的全部來自耳機裡傳來的演員出聲,另一耳則是不間斷灌注進車水馬龍流動聲響、放學下班的人群喧譁,也許還有路人(當地居民)的竊竊私語。

因為2、30個人駐足圍觀著一般衣著的演員,這不同以往的街區景象,讓觀眾在看戲同時,也成為被觀看的對象。演員穿梭在日常的小吃店、日照機構,經過並排的藥局、房仲、診所、便利商店、警察局,將戲劇元素穿針引入日常街景,在常民的規律生活旋律裡,也閃現幾小節的戲劇拍子,提醒著:戲劇即日常。

將故事設定發生在街道巷弄間的「遊走式劇場」,並非僅為創造話題特意而為,其實是出自於失智者常見的遊走行為而來;參與的觀眾不再是被動坐在席間,等待舞台就定位,而是跟隨著失智者或照顧者的腳步,在一個半小時內與他一同經歷,仍然頑強卻破碎的意念如何驅動步伐,在日常街景迷失的一小片切面。

8天7夜的田調期間,他們探訪了遊走式劇場可能發生的場地、合作單位、失智照護相關機構和當地劇團,邀請嘉義衛生局長趙紋華現身說法理解政策面做法,向個管師、照服員和長照機構工作人員取經,從不同的失智症連結者角度,觀看失智者實際面臨到的困境,也從地方性的表演藝術團體汲取經驗。

失智症過去曾被叫作「老人痴呆症」,雖經世界各國推動,看似已將汙名化的標籤撕下,但事實是台灣社會仍然普遍存在一種「羞恥感」──不只多為上年紀的失智者本人抗拒在初期意識到患病,照顧者或家屬也常常連結到聳動新聞中的負面印象,或因對於病症的認知不足,心理產生巨大排斥──以至於少有失智症患者或家屬,能夠平心靜氣表達罹病的事實,常常必須經歷許多衝突與波折,才能抵達「接受生病」的岸頭,再思考如何進行下一步。

失智社會帶來挑戰不容小覷。菅原直樹表示,2024年日本生效的《認知症基本法》即昭示了:

「所有國民都必須認識到,失智症是與自己息息相關的疾病,並思考如果自己或家人患上失智症,如何能繼續在社區中、以自己想要的方式滿懷希望地生活。」

《夜路不怕黑》劇中的素人演員張燕華,從事臨床護理工作十多年,現任長庚科技大學高齡暨健康照護管理系兼任講師,她進一步說明:「失智與老化有一個很基礎的分辨就是,失智是不可逆的。經過提醒,他想得起來,那是正常老化,可是失智是壓根沒有這件事。失智症也有點像電線接觸不良,你今天跟他講這是杯子,他攏毋知,明天他又可以講出那是杯子。可是可能下一刻又接觸不良。」

原版的《夜路不怕黑》劇情大綱單純,但要原劇在台灣搬演,還有許多問題待解決。熟絡社區蹲點並推動在地戲劇的台灣版助理導演、「人劇團」創辦人蔡旻霓,接下這個挑戰,一步步實現她心中這個「藝術實踐社會參與的計畫」。為求演出團隊理解失智症,蔡旻霓認為田野調查是不可或缺的,於是辦理戲劇前導工作坊,和演員走入三峽日照機構。她分析:「進入規劃跟執行階段 ,我因為瞭解台灣的工作文化 ,可以提供一些工具,以及怎樣在即興創作過程當中,讓素人演員長者也能夠參與其中。」

接下來,完整劇本的誕生,採用的是集體即興創作方式,十幾名專業演員、舞者、醫療照護工作者、素人、學生組成的團員,年齡跨度自10幾歲到近80歲,依據不同的生活經驗與專長,與台日兩位導演共創出最後的劇本。蔡旻霓表示,「我要去整合所有人的想法,要聽清楚導演對創作的意念,以及兩廳院的期待,給大家專業上的檢查。同時還要再自問,作品有沒有感動到我自己?它能不能夠透過這作品帶來一些影響?它能對話嗎?」

在合作過程中,菅原直樹尤其對於蔡旻霓所提的「我們重視的不是作品本身,而是製作過程」觀點印象深刻,他認為蔡旻霓不僅僅將戲劇定位在藝術和文化的框架內,還將其置於更廣泛的社會背景中,重現原劇友善關懷精神,並且開啟了在地的對話交流模式。

許多失智症照顧者或家屬,都曾困惑於熟悉的親人好像變了另一個人,所思所為固著又無法理解,生存大小事更無法以道理言說溝通,像是返回到稚幼孩童階段,一日裡最基本的吃喝拉撒睡全都成了生活的絆腳石。但長谷川和夫卻認為「人是一個連續存在的個體」,「即使罹患了失智症,也不會突然變成另外一個人。我們依舊是那個連續活到昨天的自己。」

亦為素人團員的三峽北大公共托老中心前主任李淑芬,雖初次登場演戲卻無所畏懼,自嘲「每天都嘛在演」的她,嫻熟運用醫療院所、養護機構與日照中心數十年經歷,不僅對於許多失智者的人生經歷如數家珍,也很能掌握他們的反應。她輕鬆分享道:「我覺得失智其實還滿可愛,因為每個人都有不同的故事,而且每天都不會一樣,所以你每天就要跟著他演,你今天是誰、明天是誰都不一樣。」

擅長見招拆招的李淑芬,也曾遇到同事對於失智者言行無法忍耐,例如失智的阿媽約10分鐘就重複一次「我很堅強,我有3個兒子,我有3個小孩,我就是這麼堅強。很多人都要娶我,我的工廠現在是我兒子在管。我很堅強,我有3個兒子⋯⋯」還對著機構工作人員喊服務生,惹其不快,但李淑芬輕鬆以對:「我覺得so what,這就是一個稱呼,雖然叫我們服務生,但是她也會說謝謝、謝謝你啊。」

陪失智者演一齣戲、一起處在當下,是照護機構工作者的日常。張燕華進一步解釋:「因為失智過程可以到20年之久,這對照顧者來說是很折磨的,尤其是在輕度和中度的階段。我們現在能做的是延緩,比如已經是輕度了,我們延緩他輕度的時間到中度,是不是會比較有生活品質點,起碼他還能自己吃啊。」

曾為了深入創作,杜逸帆訪談家屬,認為既然失智者的人生之路幾乎已再無逆轉可能,其他人要做的只是「想著我們怎麼樣可以繼續共存下去」。這一轉念過程,與他加入劇組一路走來的心情十分相似──初期常因素人演員的不專業而心生不耐,心境不斷調整,至演出之前,他已明白所有人在當下已做出最好的選擇,在這麼複雜的演出形式與組合中,反而能夠以期待之姿,翹首好奇首演後的劇團變化。

劇中專業演員、一一擬爾劇團團長陳淑慧,十幾年前即以「一人一故事劇場」的表演形式,深入到都市部落、社區或是安養院演出,觀眾即席分享自己的生命故事,團員立刻在舞台上以即興創作回饋,得到不少熱烈迴響。陳淑慧認為在議題的推動上,透過戲劇的效果更為顯著,「因為觀眾在情感的連結上很高,他可以透過戲劇去觀看事件。尤其是互動式劇場,我們和觀眾一起在現場,能夠就這個議題進行討論。」

OiBokkeShi創團十餘年來,舉辦過上百場老年主題工作坊和講座,菅原直樹認為,戲劇與表演「是一種利用藝術、文化來應對失智症和老化挑戰的方法」。他更相信參與戲劇能多方得利:

「失智症患者可以回憶過去,建立新的人際關係,並展現自己的優勢;護理人員能享受藝術,從而獲得滿足感。而透過參與以護理和老化為主題的戲劇工作坊,參與者可以表達自己平時很少表達的想法,從而更加安心。」

30歲出頭的表演藝術工作者安德森,曾於前年(2023)參與菅原直樹來台帶領的工作坊。事實上,因為長期陪伴失智阿媽的親身經歷,他這幾年來持續以戲劇及影像耕耘失智症議題,不斷散播藝術因子到失智症這堵高牆周邊。

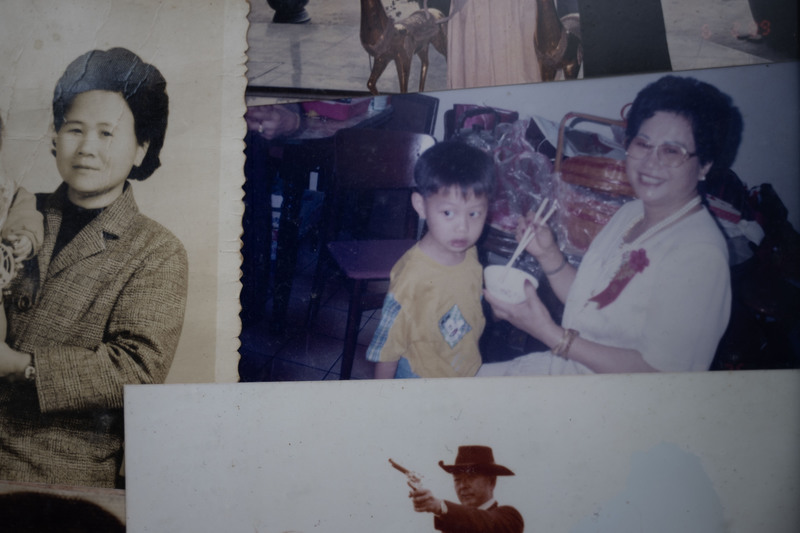

失智症占據了阿媽人生的最後10年,安德森貼身在側未曾離開,歷經不同階段的陪伴與紀錄。他的第一部紀錄短片《邵江阿卻》以阿媽命名,除了直面失智症不同階段的阿媽片語與身影,破碎凌亂的字句和舉止間,也側面刻畫出照顧者被迫凝視失智症的家人視角,痛苦與溫柔並陳。

安德森讀大學期間,阿媽被診斷出輕度失智,因家人搬出,身為最被疼愛的金孫,他成了除卻外傭的當然照顧者角色。阿媽因跌倒造成髖關節骨折,就醫不便,他便將阿媽在家情緒反應異常的狀況,以手機快速截下片段影像,帶給醫生參考診斷。安德森說:「有時候是要傳給家人看,讓他們知道阿媽可能又一整天沒睡覺。其實一開始都不是為了要創作。」

COVID-19疫情期間,阿媽是被列為高風險族群的洗腎患者,每週一、三、五自醫院返家就要力行清潔消毒,自幼與阿媽感情甚篤的安德森,恐懼感撲天蓋地而來,強烈感覺到「不能再等下去」。就讀戲劇系的他,原本即懷抱著「作品終有一日述說自己故事」的夢想, 於是創團作《親愛的陌生人》即是將失智長輩、照顧者與醫護人員間的拉扯和張力搬上小劇場舞台、同時平面展演失智阿媽的影像紀錄。自己首次同步身兼演員與編導演,客廳與病房的場景單純交換著真實的失控節奏,家人就坐在伸手即能觸及的同一個舞台上,安德森第一次看到父親的淚水。

在他口中「簡陋」的初次嘗試,幾乎是依賴獎金100萬元(第15屆myfone行動創作獎「百萬首獎」獎金),才得以順利完成,不過每場都有中、南部觀眾特地買票進劇場,也有失智相關協會工作人員回饋表示:「台灣很少敢做失智症議題的作品,因為會怕太狗血、或不夠真實,帶給社會一些錯誤觀念、想像。」不過,「他們看到我的背景是不一樣的,我是照顧者身分,說自己的故事,」安德森更發現,「因為這個作品,讓我認識這些單位,然後我才關注到,大家覺得這個作品的力量,可能大過於政策的宣導。」

2022年5月,阿媽在《親愛的陌生人》展演後正式自人生舞台登出。不斷收下生命挑戰書的安德森,決定以藝術形式「看見」更多失智症者與隱形其後的照顧者,一次次走進更多人的故事,創造更多失智家庭人生旅程的火花:

「我想要去take care跟我一樣的照顧者。所以課程照顧者要一起參與,不只是把失智者放在這邊,因為要讓他們創造更多交流對話的機會。這些可能都會成為照顧者,回想起來覺得很開心、美好的回憶。」

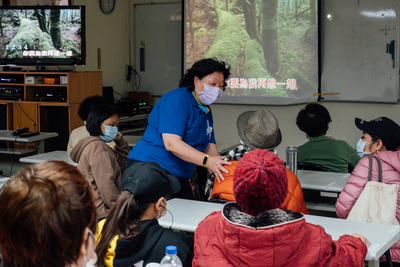

為此,他費上好一番工夫向台灣失智症協會說明提案,順利開課後,安德森與團隊也不敢鬆懈,除了每一堂課都備有教案,更提供完整的課程紀錄:「從長輩一進來到離開,過程一舉一動,全部文字化。那跟單純帶他們做活動是不一樣的,因為心裡有一個目標,要一直去思考:『我要怎麼樣把這些群人放在舞台上。』」

原想藉由課程,汲取不同的失智長輩生命經驗編寫成劇本,但現實迫使安德森放棄。「他完全不知道你是誰,我們每一堂去上課,他都覺得是第一次,教學內容是沒辦法累積的,」即便如此,安德森仍巧妙設計,「那個段落是他們可以自由、即興發揮,不需要記台詞,也不用記走位。」

還有更多檯面下的細緻安排,比如將演出時間全部安排在下午,比如研究劇場的整個安全動線、附近最近的醫院在哪、救護車stand by的位置在哪?以及確保劇院裡面的方向指引明確,將後台梳化間的一整片鏡子全部貼上白報紙(因為失智者照鏡子可能會產生幻覺)等等。

最終,失智者與照顧者完成一同登台的艱難任務,「我覺得他們都玩得很開心,」安德森更從中體會,是他們給了自己勇氣,「我發現每次帶領的活動,帶給他們的幸福感或是愉悅感,都超越我們的想像。看到照顧者也都充滿笑容,這帶給我們團隊很大的鼓勵。」

之後,期待有3.0、4.0版「巡演」的聲音不斷,但因難度過高,安德森轉念選擇以影像拍攝方式,為照顧者留下畫面。3個月的共同課程中,記錄老師帶每個家庭做一幅畫,完成含有失智者成長軌跡的自畫像,「是用生命史的概念,去幫助家屬跟他們的患者對話。他們看到老照片的時候,真的會侃侃而談,你會覺得他的記憶其實沒有不見,只是我們沒有創造機會讓他去表達。」

短片中記錄的4組失智家庭,照顧者有女兒、媳婦、外傭、外甥,或可看出目前失智家庭樣貌的部分縮影。安德森深知這段旅程舉步維艱,失智者雖遺忘了人生行路要領,也同時擱下因知覺伴隨的苦痛煩憂,但是照顧者卻得清醒地目視這一切,因此他極力創造專屬於這段旅程的快樂記憶,以專業與經歷記錄下吉光片羽,讓照顧者之後能夠藉以依憑,成為心頭上的一股支撐助力。

影片中,記憶之牆正在剝落的失智者臉龐清晰、口齒有些模糊,正對鏡頭道出同樣的情感:「謝謝」──他們感謝著陪伴的人、協助的資源、記不得姓名的安德森和工作團隊,也許還有這個社會的善意與理解。失智者說現階段不做他想,只看眼前,希望能「活好現在的每一天」。

菅原直樹則直言戲劇等表演藝術,具有消弭失智社會困境的作用:「透過創造一個讓失智症患者及其照護者相互尊重、共同享受表達自我的空間,我們可以消除對『老化』和『照顧』的偏見,拋開立場差異,共同享受生活。」沒有例外地,藝術工作者皆明白實踐著:

與失智者共存,在此時此刻,就是在醫療護理專業與政策資源以外,社會能夠提供的最好的陪伴。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。