專欄【性別有事】

2019年,台灣成為亞洲第一個承認同性婚姻的國家,這場由《司法院釋字第748號解釋施行法》(簡稱《748施行法》)開啟的歷史性轉折,被視為性別平權的重要里程碑。然而,《748施行法》通過並不代表同志「生育平權」的實現。當同志伴侶踏上成家育兒的道路時,他們發現法律的保障止步於婚姻門口,在生養子女的權利上,仍存在難以跨越的鴻溝。

同志家庭的生命故事揭示出一個在後同婚時代更深層的問題:當成家育兒被預設為異性戀婚姻關係與血緣邏輯的框架中,當國家以不孕夫妻為人工輔助生殖技術的近用權利主體,究竟誰能被視為「合格的家長」?

- 胡郁盈(2021)。成家之路:同性伴侶家長生養子女的社會與法律處境。性別平等教育季刊,(92),31-35。

- Friedman, Sara L., & Chen, Chao-Ju. (2023). Same-sex Marriage Legalization and the Stigmas of LGBT Co-parenting in Taiwan. Law & Social Inquiry, 48(2), 660-688.

這樣的法律缺口不僅突顯同志伴侶「被迫單親」的現象,也揭示因性傾向所造成的生育不平等。即便伴侶共同撫育孩子、共同分擔照護責任,法律上仍只承認其中一人是合法家長;另一方在醫療、學校或行政體系中,以及在法律面前,依舊被視為最親近的陌生人。

直到2023年5月16日,立法院三讀通過《748施行法》修正案,終讓擁有婚約關係的同性伴侶得以共同收養無血緣子女,補上法律保障同志成家權利的制度缺口。

- 經依第7條規定實施檢查及評估結果,適合接受人工生殖。

- 夫妻一方經診斷罹患不孕症,或罹患主管機關公告之重大遺傳性疾病,經由自然生育顯有生育異常子女之虞。

- 夫妻至少一方具有健康之生殖細胞,無須接受他人捐贈精子或卵子。

在台灣,異性戀夫妻若被診斷為不孕症,可在國內進行人工授精、試管嬰兒,或是尋求捐贈精卵子協助。但已婚女同志伴侶與單身女性卻無法進入診間,獲得等同的生育管道和資源;她們若想懷孕,只能透過非正式、私下協調的方式,尋找捐精者。

此制度設計反映「婚育一體」的延續性。換言之,婚姻平權讓同志得以進入制度、獲得部分保障,但制度的異性戀規範強制力仍在。這樣的規範不僅呈現人工輔助生殖科技近用權利的差異,亦延續了異性戀中心的家庭假設。

同志伴侶被排除現象並非台灣所獨有。在許多國家,人工輔助生殖科技和捐贈配子的適用對象在立法或執行層面仍存在性傾向或婚約關係的限制:誰有資格使用人工生殖醫療資源,往往受到法律的規約與道德化的判斷。生育權因此被轉化為須獲得允許的生育特權,而非普遍的人權。

在第三方生殖的過程中,需要大量依賴技術協助,包含人工生殖輔助科技、胚胎培養、代孕技術、冷凍卵子、基因檢測技術等。然而,這些技術並非中立,也不只是被動被使用的工具,而是在醫療機構、法律中介、代孕仲介、跨國旅行安排、文件翻譯、證件審驗等過程中,持續被權力關係形塑。

在這樣的權力與資源競逐的場域中,有能力掌握資源、法律知識與跨國網絡的家庭相對優勢;而資源較缺乏的同志伴侶,更容易被邊緣化或遭遇醫療與法律風險。

此外,即便同志伴侶透人工輔助生殖科技或代孕等第三方生殖管道生育子女,親權、國籍認定仍需進行法律訴訟程序。跨越國界的第三方生殖仍缺乏完整的法律制度的銜接,無法自動將非孕產方或非基因家長納入親權保障範疇,造成孩子在國籍等皆可能面臨身分不確定性。同志家庭在爭取親權路上,經常向公民團體,如「台灣同志家庭權益促進會」,尋求協助,並且得依賴個案判決或地方行政機關的裁量。

親權裁決過程反映出婚育一體的建制,如何持續地維繫異性戀霸權作為家庭組成的基礎。社會與法律承認的親權基礎經常受婚姻關係、血緣連結、性別角色等看似自然的社會規範所形塑和強化。

同志家庭的出現,動搖了傳統家庭的「血緣中心主義」,家長與子女應有基因連結,意即父親提供精子、母親提供卵子並且負責孕育。然而在同志家庭的實踐中,血緣中心主義逐漸鬆動。卵子與精子可能來自捐贈者、胚胎可能在國外培養、孩子可能與某一方無建立基因連結。血緣不再是唯一的親屬判斷基準。

同志家庭透過多方共造實踐「做親緣」,並且為其生育行動與親子關係重新賦予意義。血緣關係、養育子女、情感連結在人工輔助生殖科技與第三方協助孕產的介入之下,親屬的邊界被重新定義。

男同志的跨國代孕經驗也打開了新的倫理問題:代理孕產者的身體、情緒等生育勞動如何被妥善照護、尊重與理解?孩子出生後,如何處理法律上的親權認定?這些問題促使我們思考,在全球化的生殖市場裡,生育不只是個人選擇,更涉及階級、性別的權力關係與資源再分配。

這些持續出現的生育實踐讓多元成家成為女性主義學者分析的重要議題。家庭組成和養育子女不再是自然而然的既定事實,而是透過多方行動者與科技物協商的動態孕產過程。此生育/再生產(reproduction)的過程,亦可被理解為是優勢地位再生產以及社會階級複製的機制。這些生育現象不斷考驗學者與整體社會進行持續的反思:在現存的制度下,哪些權利主體被視為是合格的生育主體?又有哪些潛在的生育主體被制度排除了?在第三方孕產過程中,誰獲得了好處、誰的權利受損了?

首先,台灣目前的《人工生殖法》仍停留在「異性不孕夫妻」為中心的思維。這套制度不僅排除同志伴侶,也忽略單身者、跨性別者與其他不符合主流家庭形式者的生育權利。此外,社會制度的支持應包含提供適當的育兒津貼、托育補助,以及推動多元性別家長的產假、陪產假、育嬰假等系統性支持,使多元形式的家庭皆能在平等的環境中育兒。

其次,面對同志的生育不平等現象,當前討論的核心應從是否允許同志生育轉而聚焦於如何確保不同族群和參與第三方孕產的行動者,皆能平等地行使生育與照顧的權利,並受到妥善的孕產照護。

以英國為例,非商業代孕制度雖需要委託家長與代理孕產者較漫長的關係培養與等待時間、雙方需經歷繁複的評估與媒合流程,然而,在充分溝通與瞭解彼此需求的過程中,能更全面性地討論未來兩個家庭之間是否或如何維繫關係,並且讓委託的準家長清楚瞭解代理孕產者所需的照護,以提供所需的支持。

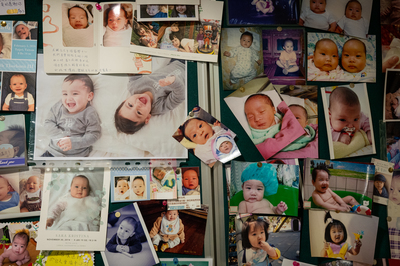

10年前,鮮少能見「同志生小孩」相關的討論或是新聞報導。如今,不僅有愈來愈多同志家長在媒體或社群媒體上現身說法,也開始有孩子在學校自然地介紹「我有兩個媽媽/爸爸」,可見台灣社會對家庭組成成員與形式的想像正在鬆動。

在社會層面,家庭實作與親緣實踐的腳本也亟待改寫。當社會開始看見多元家庭的存在,包含兩個爸爸、兩個媽媽、單身育兒、親友育兒、或其他多元家庭組成與照護關係建立的方式,制度才有更大的變革空間。媒體、教育與公共政策應推動多元家庭與多元性別教育,讓孩子從小認識不同家庭樣貌,減少潛在社會歧視。

然而,法制支持仍然滯後。異性伴侶可以來台接受試管嬰兒療程,但台灣女同志仍得跨海尋求捐精;部分透過跨國代孕生育的男同志家長仍面臨返國後親權認可的重重困境。這樣的矛盾顯示,台灣的婚姻平權尚未完全延伸到生育平權。

從美國、英國到加拿大,許多國家也在面臨同樣的挑戰。當婚姻平權在愈來愈多的國家實現,多元生育路徑也逐漸開啟,社會如何重新定義家人與家庭?哪些身體被視為是合格的生育身體?哪些關係能被視為是正當的親密關係?哪些共居與照護的組成能被視為是理想的家庭?酷兒生育實踐折射出社會規範對於「做家庭」和「做親緣」的關係實踐的常態與非常態之間的界定,然而這些皆是社會建構的規範性產物,亦是異性戀為主流的婚育一體的預設,應當被挑戰、置疑和改寫。

法律的改變往往與社會改變並進。許多同志家庭在等待制度轉變的同時,也在日常中實踐屬於自己的家庭形式。這些實踐不一定激烈,卻深刻地挑戰社會常規。

近年來,愈來愈多同志家庭開始選擇「出櫃式育兒」。他們主動與老師、同學溝通,參加學校舉辦的活動、製作家庭故事書,向孩子解釋「我們家有兩個爸爸」或「兩個媽媽」是怎麼回事。這些微小的舉動,是一種溫柔卻堅定的抵抗與日常生活中的倡議行動,讓同志家庭不再只是法律上的議題,而成為社會生活的一部分。

回顧台灣同志家庭自同婚前後以來的親密關係、家庭組成與生育嘗試,我們看到:同志家庭所走的路,是充滿與制度協商、挑戰「婚育一體」常規的實踐之旅。婚姻合法化雖具有象徵意義,但若不能延伸至生育、親權、國籍、醫療制度等面向,同志家庭仍可能深陷制度保障的邊緣。

同志家庭的實踐挑戰異性戀/婚家體制的假設,親緣建立不再必然綁定血緣或配偶關係,親權認定不再只限定於分娩者與其法定男性配偶。制度設計若朝向承認多元親緣關係建立的方向進行改革,相信能讓更多不同社會處境的人,依照自己的節奏與方式成家育兒。

成家與養育子女不該是某些特定的人的權利,而應是每個有意願、有能力的人都可享有的選項。只有當制度真正與社會文化共同調整,在法律、醫療、教育與資源等層面都為多元家庭打開空間,同志家庭的生育權才可能落實。

同婚6年後,台灣的同志家庭仍在法律、社會與文化的夾縫中前行。同志家庭的生育實踐時時提醒台灣社會,「家庭」從來不是自然給定的事物,而是行動者持續與制度協商、創造「親緣」,並且賦予其成家生育過程意義的能動性展現。

「性別有事」典自著名哲學理論家茱蒂絲・巴特勒(Judith Butler)的經典著作《Gender Trouble》,不僅討論圍繞著「性別」的相關議題和事件,有時也會對「性別」概念與知識找麻煩。

《報導者》性別專欄由台灣女性學學會規劃、撰稿,記錄性別研究大小事,回應國內外在性別議題上出了什麼事,努力每月一更、促進台灣當代社會性別議題新陳代謝。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。