精選書摘

當一條生命的價值被量化,你還相信它是「無價」的嗎?我們真的願意承認,有些人的命比別人的更「值錢」嗎?

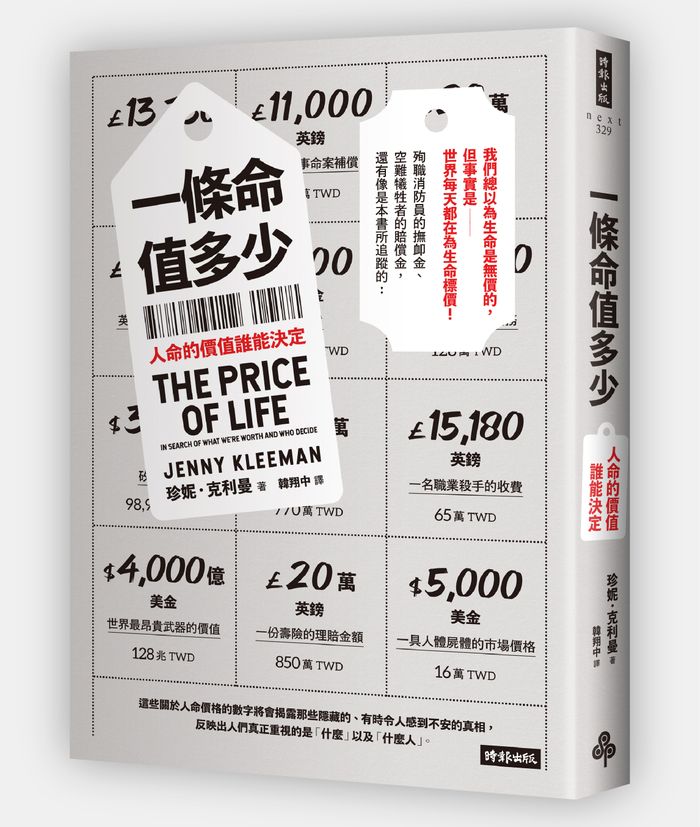

記者珍妮.克利曼(Jenny Kleeman),在《一條命值多少?人命的價值誰能決定》一書中,以新聞調查的筆法,從僱傭殺手的市場價,到人壽保險的理賠金額,再到奴隸買賣的現狀,揭示了生命在各種情境下的真實標價,顛覆「生命無價」的迷思、重新審視社會制度、人道主義與市場經濟的交鋒。

本文為《一條命值多少?》部分章節書摘,經時報出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

莎拉.澤勒納克(Sara Zelenak)真的、真的很不幸。

莎拉實在不應該在2017年6月3日晚上10點07分19秒出現在倫敦橋(London Bridge)與波羅大道(Borough High Street)路口──對此,莎拉的爸媽可以列出千百種理由。

「她根本就不應該在倫敦,」莎拉的父親馬克(Mark)眼瞪瞪地說道:「她本來是要去米蘭當保母的。」莎拉從澳洲布里斯本出發的機票都已經訂好了,沒想到米蘭的工作竟然在航班前十天臨時取消。「她想要去體驗歐洲生活,最好不要是英語環境,哪知道就在這十天裡頭她找到倫敦的工作,就這樣去了倫敦。」

結果莎拉馬上愛上了倫敦,倫敦的時尚、夜生活、甚至是冷天氣。莎拉只有21歲,前程似錦。「她真的開了眼界、走出自己的小圈子,」莎拉的母親朱莉(Julie)告訴我:「你也知道人們是怎麼透過旅行成長的吧?你可以看得出來她在短短3個月之內出現多大的改變,她整個人都在閃閃發光。」

那一天是2017年6月3日禮拜六,莎拉跟她要照顧的孩子們待在她打工換宿的維多利亞區(Victoria)的家裡。馬克說:「她本來應該要照顧小孩子的,結果孩子的奶奶跟她說:『今天晚上我會顧這兩個小孫子,你可以放假。』」

一開始,莎拉找了WhatsApp打工換宿群組的一個朋友普莉希拉.貢薩維絲(Priscila Goncalves),計劃去蘇活區(Soho)的一家空中酒吧,沒想到她們卻找不到地方,只好改去波羅市場(Borough Market)附近熱鬧的倫敦磨坊酒吧餐廳(London Grind),正好就在倫敦橋橋頭。莎拉準備等一下要去和一個男生第一次約會,那個男生正在附近觀賞歐冠足球決賽,他說比賽結束就會打給她。

「她的電話響了起來。那個男生說:『球賽結束了,妳過來找我吧。』」朱莉向我敘述道:「我始終無法停止這麼想,如果那通電話晚一分鐘打來,只要晚一分鐘就好了,莎拉就會晚一分鐘過去,這樣她就不會遇到那場恐怖攻擊了。」

就在莎拉走出酒吧的前一刻,一輛白色雷諾廂型車(Renault Master)在倫敦橋北端迅速掉頭,朝著波羅大道駛去。白色廂型車裡頭有3名男子,庫拉姆.博特(Khuram Butt)、拉希德.瑞多安(Rachid Redouane)、優素福.扎格巴(Youssef Zaghba)。不到10分鐘之後,共有11人死亡,48人重傷。3名恐怖分子在一陣殺戮過後,被警方擊斃,他們殺死了8個人,其中年紀最小的遇難者就是莎拉.澤勒納克。

誰能料想得到,莎拉最後的一點不幸,居然是在她不幸喪生之後出現的。因為刑事傷害補償計算方式的關係,被恐怖分子殺害的8名受害者當中,有些人的補償金額竟然遠遠高過另外一些人。同一批凶手、都是在那段短暫的時間中被害,但莎拉的死亡補償,居然遠少於其他遇難者。

倫敦橋寬闊的人行道上,幾乎時時刻刻都有大批行人,從這個地方可以看到老倫敦與現代倫敦輝煌並陳的景象。這裡恐怖暴行近期便有兩次,一次是奪去莎拉生命的2017年倫敦橋攻擊事件,之後又有2019年倫敦橋攻擊事件。但是,倫敦橋這樣的景點,不會讓人流連於近來的傷痛。此處唯一的「紀念物」,就是2017年之後裝設的臨時障礙,避免車輛開上人行道衝撞行人。

- 1英鎊兌新台幣42.62元

- 1美元兌新台幣32.9208元

- 1加幣兌新台幣22.8404元

- 1歐元兌新台幣35.8851元

- 1澳幣兌新台幣20.737元

這輛廂型車隨即在波羅大街尾端撞上鐵欄杆,地點接近小販與銀行家酒吧(Barrowboy and Banker),距離倫敦磨坊酒吧餐廳只有幾步的距離。普莉希拉事後告訴死因調查人員,她和莎拉離開倫敦磨坊沒過幾秒鐘,就在人群逃離攻擊現場的混亂中走散了。3名恐怖分子穿著(事後發現是假造的)自殺炸彈背心,手中綁著從利多超市(Lidl)買來的一把4.62英鎊(約新台幣197元)的12吋粉紅色陶瓷刀,從一片狼藉中現身,他們衝向莎拉,從後方刺了她的脖子好幾次。莎拉就這樣殞命於通往綠龍巷(Green Dragon Court)石階頂端的卵石水泥地上,她手中的手機響個不停,因為普莉希拉一直在找她。

32歲的詹姆斯.麥克穆倫(James McMullan)是這場恐怖攻擊當中唯一喪生的英國人。詹姆斯是從背後被刺死,根據目擊者向死因調查人員描述的情況,詹姆斯當時可能是在幫助穿著超高高跟鞋跌倒的莎拉。亞歷山大.皮賈(Alexandre Pigeard)是在綠龍巷波羅小酒館(Boro Bistro)當服務生的法國人,撞擊事件激起許多砂土落到小酒館的庭院,亞歷山大於是走向石階處看看有沒有人需要幫忙,沒想到就在階梯底部被暴徒刺傷脖子,他扶著牆壁企圖走回波羅小酒館,卻被恐怖分子追上殺害。36歲的法國廚師塞巴斯蒂安.貝朗傑(Sébastian Bélanger),在波羅小酒館附近的一條陰暗的拱道中被殺死。28歲的澳洲護理師克莉絲蒂.波登(Kirsty Boden)和友人正在波羅小酒館,她因為企圖為亞歷山大急救而被暴徒包圍刺死。

恐怖分子隨後又跑上石階,來到波羅大道。39歲的西班牙銀行家伊納西奧.埃切維里亞(Ignacio Echeverría)當晚和朋友們出來玩滑板,伊納西奧看見暴徒們正在鐵路橋下攻擊一位警察與一個女子,他立刻拋下單車,拿著他的滑板向瑞多安砸去,瑞多安拿刀捅了過去,伊納西奧倒地,扎格巴隨即加入攻勢,伊納西奧淪為這場攻擊的最後一位死者。

人最惡劣的一面與人最好的一面,都同時出現在這瘋狂的10分鐘當中。伊納西奧和克莉絲蒂為了拯救別人而失去生命。英國交通警察韋恩.馬可仕(Wayne Marques)拿著警棍奮勇與歹徒搏鬥,眼睛與手腳都被刺傷。當時處於下班狀態的倫敦警官查理.蓋尼格(Charlie Guenigault)前去援助馬可仕警官,他也被嚴重刺傷。暴徒開始在黑與藍牛排館(Black and Blue)攻擊食客的時候,47歲的羅伊.拉納(Roy Larner)赤手空拳和他們對抗,嘴裡喊道:「去你的!我可是米爾沃足球隊(Millwall)死忠球迷!」羅伊的脖子、背和胸都被刺傷,但他活了下來。

倫敦市武裝警察與倫敦警察在斯通尼街(Stoney Street)上總共開了46槍,第一通報案電話過後8分鐘,博特、瑞多安、扎格巴3人被擊斃。

倫敦警察、澳洲聯邦警察、澳洲外交部(DFAT)等單位合作引導朱莉和馬克一步步完成細瑣的程序階段,他們在見到莎拉的遺體之前,當局先非常詳細地告知他們會到哪些房間、見到什麼人、會看到什麼以及要處理什麼事。然後當局預先進行鉅細靡遺的簡報,說明屆時死因調查的程序,法官會坐在哪裡、什麼時候會叫他們作證、監視器畫面會播放什麼內容。「所有事情安排得一絲不苟,」馬克描述道,「他們細心地引導我們完成這一切程序。」

但是,當事情進行到朱莉和馬克作為恐怖攻擊遇難者父母申請補償資格的時候,他們卻被晾在一邊,只能靠自己。

馬克表示:「正常來說,我們的預期是莎拉安葬之後幾個月,應該會有下一次對話。甚至不只是對話而已,應該是有人會來告知我們:『我們會引導你辦理這項手續,因為你們完全符合申請資格,我們會協助你們。』」

「完全沒有人通知我們有這件事,」朱莉搖頭道,「我們從頭到尾都沒有得到任何協助或支持。」

朱莉有位朋友偶然在網路上看到一些資訊,查詢一番之後發現他們符合補償申請資格,並且寄來了申請表。馬克說:「那只是她偶然間發現的。」要是這位朋友沒有看到這些東西,朱莉和馬克很可能連一毛錢的補償都不會得到。「根據他們的原則說明,你必須要主動申請,而且必須在兩年之內申請,逾時不候。你還處在悲痛之中難以自拔,掙扎地試圖讓自己重新站起來。我認為即便是經過5年,我們也還是沒辦法從傷痛當中走出來。」

補償金當然無法讓人死而復生。但是,因為恐怖攻擊而失去至親的人,可能因為親人死亡而導致收入斷絕、或者治喪需要費用,很多國家的政府都承認,不應該讓恐怖攻擊遇難者家屬陷入財務困境。此外,恐怖攻擊的遇難者歸屬於一種特殊的類別,他們之所以淪為攻擊目標,是因為恐怖分子把他們當作某個國家、民族、或政府的象徵。他們遭到攻擊,代表著一種特定的生活方式正在遭受攻擊。對於恐怖分子來說,被他們攻擊的個人的具體身分並不重要,那些人慘被殺害,只是因為他們和你我都一樣。

經過一番鑽研之後,我發現補償計算方式與各國補償金額的差異相當巨大。

在英國,任何暴力犯罪的受害者都可以向政府申請肉體或精神傷害的補償,假如受害者死亡,家屬可以申請死亡補償金。英國刑事傷害補償局(Criminal Injuries Compensation Authority, CICA)決定哪些受害者有資格獲得補償、以及多少補償。刑事傷害補償局的指導綱領上寫道:「設置本計畫的目的是作為最後的救濟手段。」所以,「您若有機會獲得其他來源的賠償或補償,請務必去申請。」這份指導綱領距今已有十多年,而且在2012年之後,補償計算標準方式就沒有任何因應通貨膨脹的調整或更新。

《2012年刑事傷害補償計畫》(Criminal Injuries Compensation Scheme 2012)附錄E當中冷冰冰的「傷害補償標準」,洋洋灑灑列了20頁,鉅細靡遺的程度簡直不可思議:

- 頸部嚴重燒傷,補償金額16,500英鎊(約新台幣70萬元)

- 喪失生育能力,55,000英鎊(約新台幣234萬元)

- 喪失低於膝蓋的小腿,33,000英鎊(約新台幣141萬元)

- 喪失高於膝蓋的腿部,44,000英鎊(約新台幣188萬元)

- 精神心理方面的傷害補償標準低於肉體傷害:2年至5年的嚴重精神傷害,補償金額是6,200英鎊(約新台幣26萬元),還不到永久性下顎關節彈響補償3,500英鎊(約新台幣15萬元)的兩倍。

受重傷者本人獲得的補償金額,遠遠高於死難者的家屬,這件事情或許有它的道理吧,受重傷而倖存下來的人們,往後的人生會有持續、具體且生活有巨大變化的需求。只是,直接看到這些東西寫成白紙黑字,還是會令人一時之間難以置信──一條生命的刑事傷害補償金額是11,000英鎊(約新台幣47萬元)。

耐人尋味的是,當殺害無辜生命者是英國軍方的時候,英國政府給出的人命賠償金額,居然比英國刑事傷害補償低得多。根據反武裝暴力組織(Action on Armed Violence)的研究,從2006年4月至2014年5月,阿富汗平民被英軍殺害的平均賠償是2,380英鎊(約新台幣10萬元),但是個案之間的差異很大。曾經有個案例是,英國士兵殺害了一個10歲的阿富汗男孩,男孩家人獲得的賠償金額為586.42英鎊(約新台幣25,000元)。

憾事發生之後,你應該盡速向刑事傷害補償局提出申請,但當時的你或者處於極度悲痛的狀態、或者你是重傷倖存者。提出申請之後,當局還可能因為各種理由而駁回申請。「我們會考量有關您個人品格的相關證據⋯⋯這會導致我們不會支付全數或部分的補償款,」指導綱領裡頭是這樣子寫的:「相關證據包括是否有涉及毒品、犯罪、逃稅、詐取福利等行為。」那位赤手空拳與歹徒對峙、怒喊「去你的!我可是米爾沃足球隊死忠球迷!」被大家封為「倫敦橋之獅」的那位英雄羅伊.拉納,原本他遭受的精神與肉體傷害,應該有資格請領數萬英鎊的刑事傷害補助,但他卻因為曾經有種族情緒普通傷害、持有毒品、違反80歲老母親的限制令等前科,最終絲毫未得。

莎拉.澤勒納克和克莉絲蒂.波登的家屬,有資格申請「海外恐怖主義澳洲受害者」(AVTO)的補償金,金額是75,000澳幣(新台幣155萬5,275元)。

「從她失去的人生來看,這根本就微不足道,」朱莉帶著不屑表示:「75,000澳幣?這大概是她一年的薪水。她是個健康開朗的人,有大好的未來在等著她,沒有疾病、沒有創傷,然後他們認為這一切只值75,000?」

朱莉是從莎拉失去的人生、無緣經歷的人生,去看待莎拉的生命價值。我也能夠體會,從這樣的角度去看,海外恐怖主義澳洲受害者的補償金簡直是可悲。你確實很難看出來這筆錢代表什麼、或者有什麼用。假如莎拉有孩子的話,這筆錢也許能幫到孩子呢?

馬克回應道:「假如莎拉有孩子要撫養的話,75,000澳幣能幫到孩子什麼?」

即便如此,莎拉如果是英國人或加拿大人,政府給的補償金還會少上好幾倍。

然而,導致2017年倫敦橋攻擊事件的補償極其不平等的原因,竟然不是國籍、而是「死法」。

被廂型車撞死的兩位受害者澤維爾.托瑪和克麗絲.阿奇博德,他們的家屬向身為全球最大租車公司之一的赫茲租車(Hertz)提出賠償要求,並因此獲得了高額賠款。其餘被歹徒持刀刺死的6名死者家屬,卻苦於沒有一個可以控訴的對象。

「無端被捲入恐怖攻擊,沒有簡單的求償方法,所以人們會去尋求其他可行的管道,」羅伯特.繆爾伍德(Robert Muir-Wood)在視訊通話中告訴我:「這件事為什麼那麼詭異而且不公平,倫敦橋攻擊事件就是最顯著的例證。」

繆爾伍德是風險管理解決方案公司(Risk Management Solutions)的首席研究員,為保險產業進行風險分析。

我偶然看到繆爾伍德在2019年時為「保險每日訊」(Insurance Day)網站撰寫的文章,標題是〈彌補恐怖攻擊傷亡者保障的差距〉(Crossing the Terrorism Casualty Protection Gap),他在文章中提到:「那些倫敦橋攻擊者刺傷或砍傷的受害者預期可以獲得的補償,大約是同一批恐怖分子開車撞傷或撞死者的5%至50%。」

我看得下巴都快掉了。

繆爾伍德解說道:「租車公司的財力雄厚,而且投保了高昂的賠償金額。所以那些被歹徒開車撞傷的人獲得的賠償,是合理的、甚至可以說是大方的。」可是,被刀刺傷的受害者,根本沒有可以訴諸的對象,遑論對方財力深淺。「對於那些人來說,只能去尋求其他管道的補償、或者就只能仰賴這類事件後續民眾的自發性捐款。」

赫茲租車與它投保的普羅布斯保險公司(Probus)在2020年達成協議,繆爾伍德的文章是在協議之前就寫成的。繆爾伍德告訴我:「具體金額沒有披露,但很可能是以百萬英鎊為單位。」他指出,2017年3月西敏橋攻擊事件中,歹徒駕著向企業租車(Enterprise Rent-A-Car)租來的車輛撞死4個人,據報導,事後蘇黎世保險公司(Zurich Insurance Group)向企業租車支付的金額超過1.5億英鎊(約新台幣64億元)。

詹妮佛.布坎南(Jennifer Buchanan)向我解釋,為什麼不同的家庭獲得賠償的資格有所差異,布坎南是英國斐石律師事務所(Fieldfisher's)的嚴重傷害案件團隊成員,她也是克麗絲.阿奇博德家屬的代表。

布坎南一雙蔚藍的眼睛堅定地望著我,說道:「這真的很不公平。這件事真的讓我感到很難過。」她告訴我,斐石律師事務所經常為遭遇交通事故或工作意外而被送到皇家倫敦醫院的傷者代理案件。倫敦橋攻擊事件中被歹徒刺傷後被送到皇家倫敦醫院創傷專科的傷患,即便他們的傷勢其實比布坎南其他被車撞傷的客戶還要更嚴重、更加打擊人生,他們卻只能夠申請刑事傷害補償。

為了說明澤維爾.托瑪和克麗絲.阿奇博德的家人為什麼能夠從赫茲租車投保的公司那邊取得和解金,布坎南印了一張流程表向我說明各種交通事故之中誰要承擔責任,我看得很是費勁。還好到最後布坎南的解釋非常簡明,被那輛廂型車撞死的人,被民事法庭視為死於交通事故。「克麗絲是被一輛有已知駕駛人且有投保的車輛撞擊致死,所以我們就向保險公司索取理賠。」

即便這輛廂型車載著恐怖分子來到行凶現場,但被刀刺死的死者家屬完全不能對赫茲公司提出任何索賠要求,只有所受傷害本身是由車子造成的人才有資格從赫茲公司那邊取得賠償。

從頭到尾沒有人控告赫茲公司出租汽車給博特一事存在過失。博特原本試圖租的還是一輛7.52噸的卡車,最後只是因為付款方式失效而被拒絕。「當時有一股很強烈的呼聲,克麗絲的家人是這項呼籲的引領者,呼籲者要求租車公司對於租車者進行更嚴格的檢查。為什麼機場的安全檢查那麼嚴格,但是租一輛廂型車卻只需要出示駕照呢?」畢竟,當年911事件恐怖分子把客機當武器,博特、瑞多安、扎格巴是將廂型車當武器,用途是一模一樣。「看來任何人都可以去租一輛廂型車,所以為這輛車承保的保險商就必須負責,假如出事的話就得承擔責任,還應該要有相應的檢查與防範濫用措施。」

布坎南不會告訴我最終的具體賠償金額是多少,因為「這項資訊從未公開」,但是她證實了繆爾伍德的直覺無誤,那就是與西敏橋攻擊事件的賠償金額差不多高。所有的律師都是用同樣的衡量標準去索賠,布坎南表示:「民事索賠的真言就是運用『如果沒(出事)』(but for)原則,這樣做的目的是讓所有人盡可能回復到事故發生前的狀態、但不是變得比事前狀態更好。」

索賠的形式是一份全面又詳細的具體清單,正常人看了都會頭暈。布坎南與我分享了其中一些內容。克麗絲的父母親可以申請喪親補償金(布坎南說金額將近13,000英鎊〔約新台幣55萬元〕)、用以支付精神或心理治療的次級受害者補償、處置遺產費用、喪葬費用補助,還有克麗絲身體各處受傷的一般損害賠償。布坎南打開她的筆記型電腦,調出司法人員培訓單位(Judicial College)的《人身傷害案件一般損害賠償評估指導綱領》(Guidelines For The Assessment Of General Damages In Personal Injury Cases)第一章。「你會獲得不同的補償,」布坎南停頓了一下,丟給我一個「這就是你要的東西」的表情,繼續說道:「根據你被殺害的時候是否完全清醒、或者你是否苟延殘喘了一陣子才死,你會獲得不同的補償。假如你是在完全清醒的狀況下被殺,目前的死亡補償金是12,000英鎊到23,000英鎊〔約新台幣51萬~98萬元〕之間。」

克麗絲的家屬可以申請加重損害賠償,因為克麗絲臨死前經歷恐怖的暴行。「這太可怕了、太暴力了,她對於迎面而來的殘酷從頭到尾看得一清二楚。」除此之外,克麗絲的家人還可以「對於姊姊和父母的愛與情感傷痛申請補助。還有,我們也試著替他們為將克麗絲遺體送回加拿大的支出申請慈善費用支付。」布坎南表示,假如克麗絲有要撫養的對象,那麼補償金額會高很多。

「克麗絲原本還有大好的未來在等著她,」我使用了朱莉的話說道:「這點有被考慮在內嗎?」

布坎南說道:「我認為法院對於為人命訂定價格這件事確實很為難,所以他們最後就是設定了一個人人都能獲得的法定額度,無論你是過馬路被車撞死的13歲小孩子或是80歲老人,大家都一樣。」

有少數情況是,斐石律師事務所會協助完全沒有任何其他救濟管道的客戶申請刑事傷害補償,但這卻僅限受重傷的個案;因為傷害致死的補償標準太低了,低到不值得任何人花費時間心力去申請。申請補償的程序曠日廢時,布坎南表示道:「有時候你得一路經歷上訴過程和裁判所,所有的法律費用又用當事人的補償金支付,這實在非常不公平。所以到最後,我們公司其實做了很多無償的工作。」布坎南有一個客戶因傷截肢,從申請刑事傷害補償至今已經整整6年,程序都還沒完成。「他是個自僱人士,因為他沒有薪資單,所以當局不將他的收入損失納入考量。對此我們只能上訴了。」

「假如我們的制度可以讓倫敦橋攻擊事件8名死者的家屬,都獲得同樣的補償,這在道德上應該是最好的結果了吧?」我把我心裡的念頭大聲說了出來:「畢竟一個好律師就是在盡力為客戶爭取權益吧。如果有那樣的結果,你認為人們還會繼續尋求其他的索賠管道嗎?」

「每個人都應該根據他們的傷勢、當時的生活、有無被撫養人來予以評估。你要說因為都是在倫敦橋上被同一輛車撞死,所以每個人都拿到100萬英鎊,這也是不公平的,這麼一來反而過度補償某些人、某些人則是賠償不足,」布坎南回答道:「我們提供的是非常根據個人情況制定的補助,辦理程序需要花費很長時間,但重要的是確保這個程序是公平的、確保人們可以盡量維持從前的生活並且維繫家庭。」

公平未必意味著平等;為了使補償能夠公平,每個失去的生命都需要列出一份詳細的表單,其中所有項目的金額都要用同一套標準計算。因此,倫敦橋攻擊事件受害者遭遇的不公不義,不在於各人獲得的補償金額不同,而是各人補償金額計算的標準大相逕庭。

「為英國刑事傷害補償制定出個案衡量標準,類似於民事案件的標準,這會是唯一公平的做法,」布坎南繼續說道:「詳細檢視一個人的生活,看看他究竟失去了什麼,然後為這些損失給予補償。」

布坎南對於倫敦橋攻擊事件的賠償問題講得頭頭是道,這對她來講或許不難,畢竟她只是代表克麗絲的家人。

刑事傷害賠償制度若能有所改革,獲益最多的會是失去至親、身心受創且別無索賠管道的人們,他們是這個國家裡頭最無助的一群人,可是幫助他們卻不是英國政府的優先事項。

朱莉和馬克將75,000澳幣的海外恐怖主義澳洲受害者補償金,用來設立一個以莎拉命名的慈善組織,這個組織的宗旨是為那些遭受毀滅式喪親打擊的人們,提供情感、精神與現實方面的支持。莎拉過世之後,他們在黑暗中掙扎了好久,他們希望能幫助別人不要陷入同樣的困境。

「莎茲避風港」(Sarz Sanctuary,譯按:「莎茲」是莎拉的暱稱)最初的構想是個可以實際入住的療傷園地,但是在疫情期間轉變成一個數位平台。朱莉充滿熱情地說道:「這樣我們就可以幫助更多的人,而且可以和世界上的人們聯繫。我們建立數位平台花費好幾十萬澳幣。我們花光了一切積蓄,賣掉自己的房子、車子和船來資助平台的運作。現在我們在這裡做度假屋的居住管理員,這樣就能減少生活成本,同時進行遠程數位工作。」

馬克說道:「這件事賦予了我們每天起床的目標與動力。」

朱莉點頭道:「我們必須讓自己的悲傷變成正常生活的一部分。」

朱莉和馬克成為療傷大使,他們曾經到聯合國全球恐怖主義受害者大會(Global Congress of Victims of Terrorism)等活動發言,到過白金漢宮晉見伊莉莎白女王(Elizabeth II)。他們籌辦了每年一度從倫敦到巴黎的自行車騎行募款活動,第一屆活動的出發點,就是莎拉香消玉殞的那段人行道,另一名受害者澤維爾在倫敦橋上被撞當時就在他身旁的克莉絲汀.德爾蔻也來到活動現場,目送他們騎著腳踏車出發。

馬克和朱莉從出事地點帶回一些卵石水泥的碎片,放在家中的花瓶裡,他們希望用某種方式,能帶著莎拉的靈魂從倫敦回到家。朱莉說,自從她在太平間看到莎拉的遺體之後,她就覺得莎拉一直在自己身邊,從未離開。

「我們所做的每一件事情,都有她的指引。我得到一個徵兆或感受,覺得我應該要做點什麼事,我就那麼做了,」朱莉炯炯有神地說道:「我們有能力造成一些影響,並且讓那件事變成我們的使命。我對恐怖主義有了親身的經歷,我能了解失去孩子的痛苦,我將我的感受發自內心說出來。這是我走上的道路,這是我的歸宿。」

莎拉這條生命被訂出的金額,是沒有意義的、是被任意斷定的、是不公平的。但是,朱莉和馬克正在學習如何與失去女兒的痛苦共存,他們不讓自己因為賠償不公平的問題受到二次傷害。我明明遠在地球另一端,隔著電腦螢幕與朱莉和馬克談話,即便如此,我都覺得自己快要承受不起了。但是,朱莉和馬克不會被憤怒或痛苦沖昏頭腦,莎拉的死給了他們使命感,所以莎拉的死絕對不是沒有意義的。

「我們兩個人都認為,人降生在這個世界上的時候,已經簽了能在世上活多久、什麼時候要離開的契約,你不會知道那是什麼時候,但你已經簽了約,」馬克說:「莎拉就是那天要離開的,這就是為什麼有那麼多巧合導引她走到那裡去。」

朱莉頷首道:「那是讓這件事在我心中、在我們兩個人心中出現意義的唯一方法。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。