精選書摘

二戰結束後,龐大的東歐世界落入蘇聯手中。史達林與他的祕密警察開始著手將十幾個原本樣貌完全不同的國家,轉變為一套全新的道德與政治體系:共產主義。最重要的是,這套統治模式並非直接複製俄羅斯本土,而是一場前所未見的大規模政治實驗。

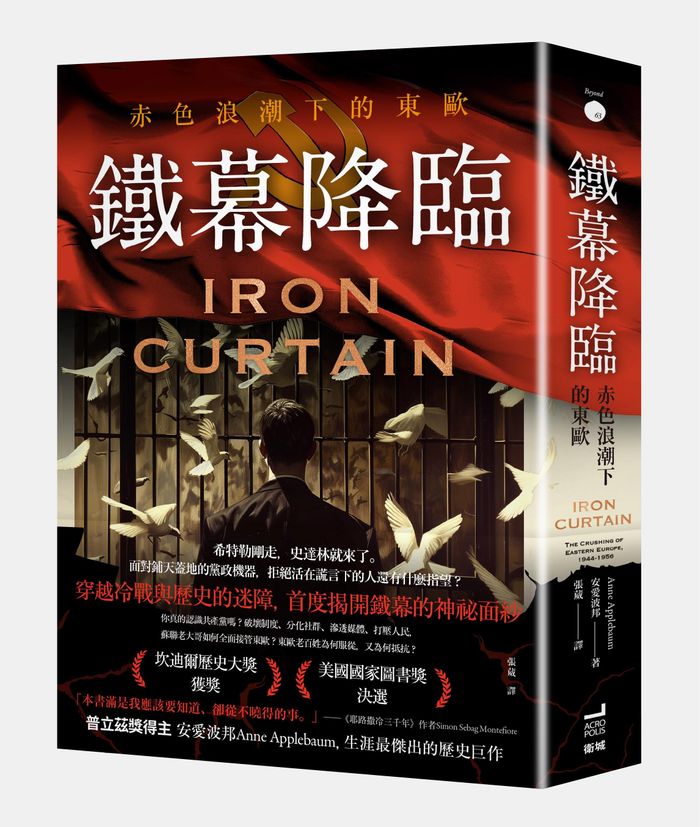

曾獲普立茲獎的安愛波邦(Anne Applebaum),以《鐵幕降臨:赤色浪潮下的東歐》一書,帶領讀者看清東歐共產政權的底細,以及共產極權統治下人們的生活樣貌。本書一一追溯東歐各國的政黨、教會、學校、媒體、社運組織及公民社會的一切,如何遭到新政權的控制、分化或消滅,祕密警察及種族清洗又是如何變成鐵幕籠罩下的嶄新日常。

本文為國科會人社中心博士級研究員蕭育和為《鐵幕降臨》撰寫的推薦序,經衛城出版授權刊登,文內小標為《報導者》編輯所添。

我覺得人們從來沒有講述過這個世紀。我們試著擁抱,但總是在逃避。 ──切斯瓦夫.米沃什(Czesław Miłosz)

米蘭.昆德拉(Milan Kundera)曾經將從哈布斯堡帝國裂解出來的中東歐諸國稱之為「小國」,指的不是其量體,而是指一種特殊的地緣政治情勢及其相應的國家命運:小國是「存在隨時可能受到質疑的國家」,小國人民沒有那種自己國家在千秋萬代之後依然屹立的幸福感,反倒深陷於「自己國家在歷史的某一刻終將走進死神門廳」的憂忡。米蘭.昆德拉所謂的小國指的是捷克斯洛伐克、波蘭、匈牙利三國,如果加上東德、羅馬尼亞以及保加利亞,就構成了因邱吉爾知名演講而聞名的「鐵幕」國家,也即我們今天俗稱的「東歐」。

從20世紀伊始,東歐一直就是各種現代政治理念的實驗場。一次大戰後哈布斯堡鬆散聯邦的共同體方案在民族自決的浪潮被拋棄,這裡誕生了人類歷史上首次的民族國家實驗。結果證明,在區域沒有足夠強大理念同盟的地緣政治困境下,夾縫中的東歐無力抵禦兩強的瓜分。日後兩大極權對於生存空間的野望,更將這片大地染成一片血色。直至今日,德俄默契上的密謀依然是東歐諸國的惡夢。戰後的東歐是蘇維埃全球共產革命的堡壘,然而,冷戰對峙背後更深層的緣由是俄羅斯對西方的抗拒與恐懼,東歐因此裹挾進了俄羅斯的地緣政治迷思中,正如布蘭迪斯(Kazimierz Brandys)在其《華沙日記》所說,「俄羅斯的命運並不在我們意識裡:它對我們來說是完全陌生的;我們不負任何責任,它壓在我們身上,但卻不是我們的遺產。」

「西方陣營」對於東歐一向是漠視的。國際聯盟消極應對舊哈布斯堡帝國境內犬牙交錯的民族衝突,隨後,這些夾在德俄之間的小國迅速消失,但就如米沃什所說,「在西歐,這個悲劇的發生幾乎沒人關注。」美國總統羅斯福(Franklin D. Roosevelt)在戰後更關切的事情是聯合國大國協調機制的建立,對於東歐唯一的要求是和平民主的選舉,這幾乎注定了東歐落入史達林鐵腕的命運。

近年來的冷戰研究,轉向關注兩極對立格局對於全球政治的影響,以及意識形態對抗對於局部區域秩序的形塑等等。然而,東歐是「國際化」冷戰研究中特別失落的一塊,例如,文安立(Odd Arne Westad)經典的兩部冷戰著作中,關於東歐的篇幅幾乎只剩下背景交代。其實原因不難設想,戰後的東歐缺乏抗衡蘇維埃的有力政治勢力,加上西方陣營默許史達林(Joseph Stalin)介入,關鍵的意識形態衝突在東歐並沒有如部分第三世界國家那樣,造成代理人衝突。此外,鐵幕諸國的共黨領導人即便也有抗拒蘇聯的民族意識,但既無法如中國那樣形成有力的第三方,史達林也無法容忍第二個南斯拉夫,第二個狄托(Josip Broz Tito)。鄂蘭(Hannah Arendt)本人就認為戰後東歐史相當無趣,彷彿蘇聯戰後急忙在這裡「複製了十月革命的每個步驟」,直到一個個「小史達林」站穩陣腳。人們也不妨續寫鄂蘭的觀察,接下來,在整個冷戰過程中,鐵幕東歐就是一次次被蘇聯坦克鎮壓,然後伴隨柏林圍牆的倒塌,像一組骨牌一樣一個個倒下。

如果讀者並不滿意如此「無趣」的東歐歷史,也質疑「蘇聯衛星國」的便宜統稱以及國際化冷戰研究對東歐的一筆帶過,那麼,手上這本安愛波邦(Anne Applebaum)《鐵幕降臨:赤色浪潮下的東歐》,相信可以帶來另一種看待東歐的視野。

對於使用「極權」一詞的關注,構成了這本著作的核心線索。

在鄂蘭經典的極權主義命題中,極權政體由於其強烈依循歷史定律的特質,因而本質上是一種運動,而非穩定的體制。喬治.歐威爾(George Orwell)也是據此認定極權體制最終必然發動戰爭以維持其意識形態神話,納粹的瘋狂自毀與後史達林時代蘇聯的收斂,都某種程度上驗證了鄂蘭與歐威爾的觀察。這個經典瘋狂極權體制命題,帶來了一個現實的負面效果:如果任何嚴格意義上的極權體制都無法持久,那麼,那些能夠存續好一陣子的「極權國家」,是否其實並不是真正的極權體制?這暗示了鐵幕東歐的體制並不那麼「邪惡」,也迂迴暗示「極權主義」可能是西方陣營「妖魔化」東方的意識形態產物。

安愛波邦希望在這本著作告訴讀者的是,這並不意味著這樣的體制比之「元祖」極權體制更為仁慈。由於不承擔嚴守歷史定律的意識形態角色,毋須瘋狂動員社會,鐵幕東歐的共產體制更著力於將所有極權手段應用於對公民社會的滲透與掌控。至遲從1948年起,史達林已經清楚意識到不可能透過選舉來讓東歐的小史達林政權取得正當性,以暴力手段逮捕與審訊共產黨的反對者,以及大規模的強制移民,是鐵幕東歐取材自蘇聯的手段。

東歐陣營還從納粹得到啟發,著重對於媒體的控制以及對青年男女的意識形態灌輸。東歐體制對於民間團體的作法不比納粹凶猛,卻更為陰險:它並不粗暴消滅它們,某種程度上也不訴求打造永遠追隨領袖的原子化個體,而是透過黨國直接或間接的控制,諸如共產青年團、共產婦女運動或共產工會等等,消解任何民間組織的反抗能量,特別是東歐國家中根基深厚的教會組織。此即簡稱「統戰」的「統一戰線」戰術。

東歐共黨相當程度上比蘇維埃更青出於藍,可能連鄂蘭也始料未及的極權手段是作秀式公審,以及祕密警察的部署。出身匈牙利的凱蒂.馬頓(Kati Marton)在鐵幕瓦解後,獲准翻閱匈共安全部門對其一家的監控檔案。彼時她的父母活躍於布達佩斯的新聞界,是少數還能在匈牙利境內活動的「西方」媒體人,這也是他們一家成為重點監控的主因。馬頓注意到祕密警察對他們一家的描述經常以「資產階級」開頭。對於情報量極低的日常生活點滴,就強調這證明了其一家的「資產階級做派」,因而是「人民的敵人」。而為了維持這個家庭資產階級家庭設定,祕密警察還會幫忙美化他們的親子時光,例如,檔案中紀錄了一日午後老馬頓帶著兩個女兒買文具、吃冰淇淋、逛玩具店與吃午餐的監控。

馬頓由是不得不「感謝」祕密警察的費心,因為她早已忘了那個午後,也忘了她那個不苟言笑、脾氣暴躁令姊妹敬畏的父親,還有著關愛女兒的日常一面。馬頓在監控檔案發現她們一家的幫傭幾乎全是線民,貢獻最多線報的是姊妹的保母兼法文家教,而告密網絡則含括了大部分的親友。線民是祕密警察與作為客觀敵人的監控對象之間的連結。

如果說組成元祖極權主義群眾的經典形象是一個個原子化、失根因而信仰領袖,追隨其瘋狂運動的個體,那麼,在鐵幕東歐,則是以打造除了日常生活溫飽之外別無關心的冷漠個體。捷克哲人帕托什卡(Jan Patočka)將鐵幕時代稱之為「麵包時代」,一個「恐懼圍繞四周,日常生活的麵包超越了人類所有其他目標,成為唯一追求對象」的時代。

而這樣的體制,對於社會的滲透以及個人心靈摧殘更甚,元祖的極權體制教導人民信仰一個領袖,東歐的極權體制則希望他們的人民什麼都不要相信;元祖極權體制中的意識形態扮演動員群眾的作用,而在東歐,意識形態則如哈維爾(Václav Havel)所說,「無比精確、容易理解、條理清晰、本質上又極其靈活」,上至眷戀權位的黨國幹部,下至害怕失去工作被找麻煩的賣菜大叔,都可以借用它,用「全世界工人團結」或「為人民服務」等口號,收起自己的良知,掩飾自己的立場,乃至於厚顏無恥的妥協。

哈維爾將之稱為「後極權體制」,是一種將消費與獨裁,將日常生活與極權完美融合的體制。其實,更精確的說法可能是「進化的極權」,一種毋須瘋狂運動自毀,而又能達成極權後果的體制。

安愛波邦在本書中提及了一對匈牙利姊妹,她們起先是忠實的共產黨員,後來都各自心中都對黨有所疑慮,可是也都誤以為對方仍對黨保持忠誠,以致於她們在與對方交談時,仍會不斷重複使用史達林主義式的語言。波蘭詩人米沃什的《受擄的心靈》(The Captive Mind)對進化極權體制對人心的摧殘卓有體悟,他虛構了一個「凱特曼」(Ketman)的滑稽形象,以及一種藥物「墨提賓」(Murti-Bing)。「凱特曼」不只愛國愛黨,還要在日常生活中表現得比任何人都愛國愛黨,徹底放棄任何個體的特色。由於偽裝的比所有人都徹底,凱特曼到最後已經無法區別謊言與真實,至於服下墨提賓的人,則會感覺生命其實沒有那麼多大道理,無非就是溫飽與享樂,所有的問題都有黨的一套理論可以解釋,也因此不會特別憂慮自己能為、無法為社會做點什麼。黨生我材必有用,只要肯定與歌頌黨的路線,未來就會有光明前景。

這就是至今仍讓吃太多墨提賓的人緬懷,那個單純快樂的威權時代。

安愛波邦稱之為打造「蘇維埃人」,將黨徹底融入日常生活的計畫,讓東歐的異議知識分子不斷呼籲以創造異識感的方式,來抵禦進化極權對正常人心的腐蝕,哈維爾稱之為「活得磊落真誠」,帕托什卡則將超克蘇維埃人視為「歐洲文明」的首要使命,對於真理與自由的追求,而非對溫飽滿足的關切,定義了歐洲,而也只有親歷麵包時代的東歐人,而非活的天真無慮的西歐人,才能肩負重振歐洲文明的使命。

而安愛波邦筆下的東歐人民依舊是不屈的。書中提到了東歐人民在盧布林與落窟村「神蹟」事件中,半虔誠半惡搞的「朝聖」集體行動對於體制帶來的困擾。而在黨國綿密的體制控制與線人關係網絡包圍中,他們還發展出各種以笑話、侮辱和惡作劇,揭露日常生活荒謬的方式,迂迴、消極對抗極權體制。波蘭人在團體小組的選舉中提名西德總理以及捷克人的藍儂牆等等,匈牙利為了徹底控制人民的玩笑,曾經推出政治性的夜總會節目,主打「每一道大笑的聲音都是對敵人的打擊」。當然,這個節目後來成了最大的笑話。

進化的極權看似無堅不摧、無隙可趁,其實它最大的弱點是沒有幽默感,以及被迫嚴肅與大驚小怪。

稍識台灣歷史的讀者,對於安愛波邦這本著作所述及的各種情節,相信一定會有強烈的既識感。台灣與曾經的鐵幕東歐有著極其類似的「小國」處境,更經歷過類似的「蘇維埃人」政治工程。鐵幕東歐的歷史絕不只是冷戰對峙的一段背景,它前所未有的戒嚴經驗可能透露了「真實極權體制」的現實樣貌,它對正常人際交往的破壞與人心的腐化,恐怕比鄂蘭筆下的極權主義更甚。

小國的人民看似因為地緣政治處境,不得不深懷亡國感,然而,正如米蘭.昆德拉所說,弱勢的民族因此淬煉出獨特的世界觀:不信任任何教條與歷史定律。東歐人固然是歐洲歷史的邊緣人與受害者,但也正是這種沮喪的歷史經驗,鍛鍊出他們「嘲諷偉大、嘲諷榮耀的不嚴肅精神」。

感謝安愛波邦記錄了這段不應該被遺忘的鐵幕歷史,一段米沃什視為從沒人講述過,人們總是逃避的歷史。「蘇維埃人」的極權工程顯然還沒有從這個星球絕跡,小國的人民、弱勢的民族依舊迫切需要笑死蘇維埃人的抵抗技藝。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。