精選書摘

芭芭拉.德米克(Barbara Demick)曾擔任《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)北京分社社長。2009年,她發表報導〈拐賣的中國嬰兒成為國際收養的供應源〉(Stolen Chinese Babies Supply Adoption Demand),附帶一篇關於芳芳和雙潔的故事。這篇文章是最早揭露中國跨國收養背後腐敗問題的報導之一,顛覆了許多西方收養家庭認為他們是在「拯救被遺棄兒童」的敘事。

2000年,幾分之差,芳芳和雙潔先後於湖南邵陽的鄉村家庭呱呱墜地,卻因一胎化政策,使得兩人命運丕變,芳芳被「計生幹部」搶走,輾轉被一對美國夫婦領養,兩姊妹就此分隔兩地。芳芳的養父母以為他們是在「做善事」,領養遭親生父母遺棄的中國孩子,卻不知實情。

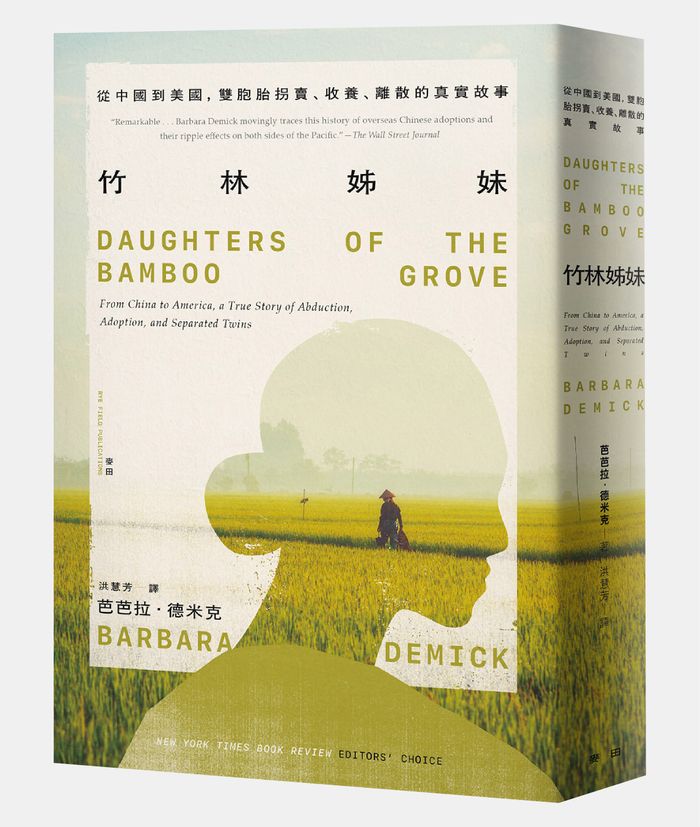

本文為德米克著作《竹林姊妹:從中國到美國,雙胞胎拐賣、收養、離散的真實故事》第6章部分書摘,由麥田出版授權刊登。德米克在此揭露中國一胎化政策下扭曲的販嬰產業鏈:因國際上領養兒童的需求激增並有利可圖,中國當地官員強行從農村帶走幼兒,把他們賣給孤兒院,孤兒院再將孩子轉賣到國外。在一胎化政策下,貧困的家庭無力面對高額罰款與政權威脅,大多只能被迫放棄珍愛的孩子,只有少數人走上艱辛的維權之路⋯⋯

2005年11月15日下午,警方接獲線報,在湖南第二大城衡陽的高速公路出口,攔下一輛小巴士。後車廂傳來陣陣屎尿的惡臭,警察循著氣味搜查,在行李區發現一個紙箱,裡面竟裝著4名僅數月大的嬰兒。隨後警方又順著嬰兒的哭啼聲繼續搜查,陸續找到其他的箱子,總共發現12名嬰兒。警方隨即將嬰兒送往附近的醫院,並以人口販運的罪名拘捕了涉案人員。

審訊過程中,警方發現段家人原本是中國社會最底層的百姓。他們曾經養雞、撿垃圾、當保母、做搬運工。但到了2000年代初期,這家人竟然搖身一變成了生意人,經營起販賣嬰兒的生意,而且生意興隆。被捕後,犯嫌對其所作所為供認不諱,甚至引以為豪。他們堅稱這是正當行業,因為他們是把嬰兒賣給政府開辦的社會福利機構,再由這些機構轉送孤兒院。犯嫌辯稱,既然是政府開辦的機構,那肯定合法啊。

1991年,中國悄然頒布了一項全面的收養法,允許外國人收養中國兒童。在此之前,只有少數與中國有親屬關係的外國人才能收養。當時孤兒院(後來改稱福利院,台灣稱育幼院)的嬰孩數量愈來愈多,人滿為患,有時出現三個嬰兒擠一張小床的情況,政府不得不採取因應措施。1980年代至1990年代的多份報告顯示,中國每年約有10萬至16萬名棄嬰。同一時間,國內收養幾乎陷入停擺。政府不但嚴格打擊把超生嬰兒交給親戚或鄰居撫養的傳統作法,還對合法收養設下重重限制:收養者必須是年滿35歲(後來降至30歲)、已婚無子女的夫妻,還得支付高額費用。為了控制人口,中國的政策制定者認為,這些沒戶口的超生兒童留在國內毫無意義,尤其進了孤兒院後還會增加國家負擔,倒不如讓外國人收養。

對一個極度重視面子的國家來說,這無疑是一種尷尬的讓步。中國開放國際收養,等於變相承認共產黨的政策失誤。多數被收養的嬰兒去了美國。「美國」這個名稱是19世紀取的,是「America」音譯「美」加上「國」這個字,當時中國人普遍對美國的觀感較好,因為美國不像英國或其他的歐洲列強那樣參與瓜分中國的殖民行動。但到了冷戰時期,美國成了共產中國的頭號敵人,即使後來兩國建交了,敵意仍久久未消。諷刺的是,許多收養機構是由傳教士經營,而這群人正是1949年中共掌權後被驅逐出境的「外國勢力」。

張雯(Melody Zhang)是在聖路易斯的收養機構「兒童希望國際基金會」(Children's Hope International)任職的華裔主管,該機構是最早處理中國收養事務的組織之一。她透露,中國政府做出這個決定,主要是因為愈來愈擔心孤兒院人滿為患。

張雯指出:「1990年代初期,中國政府內部其實相當開明。」那些年她與中國的民政部密切合作,建立收養專案。她認為,推動國際收養的關鍵人物,是時任國家計畫生育委員會主任的彭珮雲。她碰巧也是國務院唯一的女性成員(國務院相當於美國內閣)。雖然彭珮雲沒參與北京高層在中南海內部的機密討論,但張雯說,據她所知,「高層領導確實想給這些孩子一個機會。而且,這些收養案例將有助於搭建美中友誼的橋梁。」

就像中國的「熊貓外交」把這些最上相的國寶送往海外動物園一樣,國際收養也是中國拓展軟實力的一種方式。

時任中國收養中心主任的郭嗣涇,在1999年接待北歐收養官員時曾表示,這些被收養的孩子將成為「21世紀中國與外國之間的民間大使」。

在中國國內,外國人來收養孩子這件事(所謂的涉外收養)算不上什麼祕密,但也從未大張旗鼓地宣傳。那些收容棄嬰的孤兒院通常隱匿在城郊,隸屬於規模更大的社會福利機構,有些甚至掛著幼兒園的牌子掩人耳目。當養父母(多半是白人)來中國接領孩子時,地點是安排在附近城市的飯店裡。工作人員總會委婉地勸阻他們前往孤兒院探訪,因為老外出現在這些地方總會引人側目,難免有人會問東問西。

相較之下,美國社會對收養中國孩童這件事,可說是瞭若指掌。這項收養計畫實施後,成效迅速超乎預期。美國國務院的統計顯示,1992年,也就是計畫全面實施的第一年,僅有206名中國嬰兒被美國家庭收養。到了2005年,這個數字暴增至7,906人,使中國一躍成為國際收養的最大來源國,取代了1980年代一直居首的韓國。這股熱潮很快也擴散到其他國家,西班牙、加拿大、英國、荷蘭、法國、澳洲等地的家庭紛紛加入收養中國孩童的行列,尤其對中國女嬰更是趨之若鶩。

中國這套收養制度,完全迎合了西方家庭的偏好。想收養孩子的家庭多半偏愛女童,認為女童更容易適應新環境。而中國提供收養的兒童約95%是女童,至少在2000年代初期是如此。白人家庭對於收養其他種族的孩子,可能有一些顧慮,但對亞裔孩子的接受度較高。中國規定收養人必須年滿35歲,這正好符合許多西方夫妻的情況:他們普遍比較晚婚,往往是在自然受孕或人工試管未果後,才轉而考慮收養。還有一些人是放棄尋找伴侶的單身者。最初,中國法律允許單身人士收養,這為同性伴侶打開了方便之門,雖然他們不能公開表明性取向。

中國的國際收養制度看起來有系統、可預期、也比較廉潔。中國政府後來簽署了1993年《海牙公約》,杜絕了貧國「變相販賣兒童」給富國的常見問題。雖然全中國有400多家社會福利機構參與收養計畫,但所有的手續與費用都是透過北京的「中國收養中心」(後來更名為「中國兒童福利和收養中心」)統一辦理。這種高度集中的運作模式,對那些面對繁瑣收養流程的外國家庭來說,反而更有吸引力。有收養機構這樣打廣告:「中國的收養制度堪稱典範,連美國國會都特別表揚。中國不僅有大量健康的嬰兒可供收養,費用也比其他國家低廉,整個流程更穩定可靠。」更何況,只要是有心人,都難以抗拒拯救棄兒所帶來的滿足感。

這些中國女孩在美國的適應情況,很快就在準父母之間口耳相傳。早期的韓國收養兒,往往是白人基督教社群裡的唯一亞裔面孔。中國的收養兒不太一樣,由於數量較多,他們通常能找到同伴。在大城市裡,中國收養兒的人數已達一定規模,再加上本來就有華人社區,讓這些孩子不容易覺得自己是異類。到了1990年代中期,中國嬰兒已成為國際收養的首選。紐約人甚至開玩笑說,街上的嬰兒車裡,中國女孩多到讓人習以為常了。要是推車的母親看起來也像華人,大家反倒會多看一眼。1993年,《紐約時報雜誌》(The New York Times Magazine)的一篇封面報導〈武漢棄嬰李莎如何變成格林威治村的寵兒漢娜.波特〉,更將這種現象推向大眾視野。

這些紮著烏黑髮辮的中國女孩,成了美國的媒體寵兒。她們上芭蕾舞課,穿著天鵝絨的禮服去觀看《胡桃鉗》演出,騎小馬或去迪士尼樂園遊玩的影像,頻頻出現在各大媒體上。隨處可見中國收養兒在社交與學業上表現優異的報導,名人也自豪地談起自己收養的中國孩子。專欄作家艾倫.古德曼(Ellen Goodman)描述收養的孫女時,動人地寫道:「我們對她的愛如此堅定,正因這份親情並非血緣註定。這段關係讓我們學到愛的無國界。」用心的養父母還舉辦中華文化營並成立互助團體,以免孩子疏離自己的文化──這是早期的韓國收養兒常抱怨的問題。兒科醫生和心理專家甚至發展出專門治療中國收養兒的專業。這簡直是一個充滿美好畫面的溫馨故事:從中國垃圾堆中拯救出來的可愛小女孩,如今在歐美過著幸福的生活。

人人都想收養中國女嬰,需求不斷攀升。但很快大家就發現,原本看似源源不絕的遺棄女嬰,其實並沒有想像中那麼多。

進入千禧年後,中國農村的經濟社會變革,讓家庭愈來愈捨不得拋棄女嬰。年輕女性紛紛離開農村,進城打工,收入已接近男性的水準,還時常寄錢回家給父母。她們婚後往往繼續工作。世界銀行的資料顯示,1980年到2012年間,中國農村人口的比例從80%驟降至50%以下。城市化意謂著住屋變小,人民自願少生孩子,無須政府強制,他們就是比較喜歡小家庭。中國決策者也逐漸意識到人口結構已出現危機:1980年代與1990年代的性別比例失衡,將導致大量男性面臨擇偶困境,勞力短缺問題也初現端倪。雖然中國直到2015年才正式修法,但許多地區(非全部)的執法已開始鬆動。有些家庭開始選擇把女兒留下來。再者,農民收入提高以後,也愈來愈付得起罰款。如果真的不想生女孩,有些人會選擇做(非法的)超音波檢查,然後墮胎。被遺棄的嬰兒愈來愈少。就在國際收養需求達到顛峰時,中國可供收養的女嬰卻供不應求。套用今天的說法,這就是典型的「供應鏈危機」。

這對苦候收養的海外家庭來說,無疑是令人心碎的消息。對孤兒院而言,更是一場災難。收養業務帶來龐大的收入,已成為孤兒院的經濟支柱。養父母除了必須支付北京總部的基本收養費用以外,還須向撫養女嬰的孤兒院支付一筆檯面下的「捐款」:最初是3,000美元,後來部分地區甚至漲到5,000美元。這筆錢名義上是補償孤兒院的養育成本,但支付方式很特別:只能由養父母親自帶來,以嶄新的百元美鈔現金支付,不能與其他的電匯或支票款項合併。對多數中產階級的西方父母來說,隨身攜帶這筆現金(通常塞在腰包或手提箱裡)可能只是有點不安。但在中國農村,這可是一筆實實在在的鉅款。

這麼多現金湧入,為整個系統注入了一個不穩定的貪腐因素。孤兒院院長的年薪不到3,000美元,這也難怪有人因挪用這筆錢而惹上麻煩。其中一位院長被指控用這筆錢為自己買了一台賓士車,還辯稱這是為了接送外國收養家庭所必需的交通工具。

但平心而論,孤兒院確實需要這筆錢。在中國的行政體制中,孤兒院隸屬於「社會福利院」這類綜合機構,除了照顧孤兒以外,還要負責身心障礙者和老人的照顧。他們雖能獲得政府撥款,但還是得靠各種辦法來補充預算。在儒家孝道觀念主導的社會裡,照護長輩原本是子女的責任(法律甚至規定棄養父母是犯罪行為),但一胎化政策下,許多老人根本沒有成年子女能夠或願意盡孝道。同時,愈來愈多的家庭因無力負擔醫療費用而棄養身心障礙兒童(男童多於女童),導致社會福利院陷入兩難。他們的責任日益沉重,但中央與地方的撥款卻少得可憐。

那3,000美元的「捐款」成了維繫整個系統的命脈。為了維持運作,他們需要更多有待收養的嬰兒。

就在這樣的背景下,嬰兒販子找到了可乘之機。段家的故事可說是典型的例子:從赤貧到暴富,再從暴富到鋃鐺入獄。1990年代初期,段家人運氣不好。當時中國的經濟起飛,數百萬人脫貧,段家仍困居在衡陽市郊常寧鎮的一間單層老公寓裡,牆面的油漆已斑駁剝落。長子段月能輾轉在各家工廠打零工,收入微薄又做不久。最困頓時,甚至要靠撿破銅爛鐵維生。「我唯一沒幹過的事就是要飯。」2010年他接受我採訪時如此說道。

厄運接踵而來:妻子因生不出兒子而自殺,兩個妹妹只有小學學歷,根本找不到工作。

段母陳志金把這幾個無能的成年子女從貧困中拯救了出來。這位身材嬌小的婦女,短髮貼著臉頰像朵鬱金香,不只是文盲,連自己的名字都不會寫。1993年,她在老家的孤兒院應徵做「阿姨」,這是裡面最基層的工作,日薪不過1美元。但她毫不在意,因為她很喜歡嬰兒。

當時正值一胎化政策執行最嚴苛的時期。根據多方記載,1980年代與1990年代初期,棄嬰現象屢見不鮮。陳志金後來回憶道:「天黑了,就有人把孩子丟出來。有時丟在路邊,有時放在孤兒院門口。」這些嬰兒的身旁常放著一包白糖,鄉下人認為糖能給孩子力氣。但是等陳志金發現時,甜味往往已經引來螞蟻爬滿嬰兒全身,看得她心如刀割,總是忍不住先把孩子帶回家照料。

起初,陳志金總要苦苦哀求孤兒院收留這些棄嬰,尤其是那些體弱、有身心障礙或需要醫治的孩子。

「我們自己都吃不夠、人手不足了,哪還顧得上更多的孩子?」院長責備她。

這種態度在1990年代中期改變了,當時湖南各地的孤兒院開始參與國際收養計畫。那位曾經嫌她麻煩的院長,現在笑盈盈地請她進辦公室,對她說:

「阿姨啊,妳真是個大好人。妳能找到多少孩子,都送過來吧!」

很快的,陳志金就成了當地有名的「送子婆」,專門幫人把不要的嬰兒安全地送到孤兒院。通常來找她的是嬰兒的姑媽或奶奶,偶爾也有自稱「幫朋友忙」的男子。當時遺棄嬰兒不僅違法,在社會上也會留下汙名,陳志金成了大家眼中可靠的中間人。

孤兒院會用信封悄悄塞些錢給她,既是補貼她的處理成本,也算是一點心意。起初是補貼50元人民幣(約5美元),後來漲到100元。隨著棄嬰愈來愈少,這筆錢也愈給愈多。

這簡直是最棒的那種善行,既能行善,又能賺錢。原本只是出於善意的舉動,很快就變成一門利潤可觀的生意。1999年,陳志金的女婿(段美林的丈夫)在廣東最南端的吳川市養雞場找到工作。廣東是中國南方的製造業中心,世界上的許多玩具、電子產品、聖誕飾品都是從這裡生產的。幾乎你能想到的出口商品,這裡都有,沒想到連嬰兒也是其一。或許是華南地區的重男輕女文化,加上大量未婚的年輕民工,廣東遭到遺棄的女嬰數量似乎比其他的省分更多。

養雞場附近住著一位老婦人,名叫梁桂紅,她和陳志金一樣不識字,也特別喜歡嬰兒。梁桂紅以前靠撿垃圾維生,這份工作讓她經常撿到棄嬰。她最多同時收留過20個嬰兒,全都排放在一張雙人床上,床下鋪著毯子或塑膠布,因為她買不起嬰兒床和尿布。

對段家來說,梁桂紅的「嬰兒收容所」簡直是一座金礦。當時湖南雖有多家孤兒院取得辦理國際收養的資格,但普遍面臨「貨源不足」的困境,也就是沒有足夠的嬰兒可供收養。而從外省調嬰兒過來,又觸犯法律,屬於非法販運。

根據法院紀錄,湖南某孤兒院的院長王華春後來向警方供稱:

「按規定,我們不能收其他省分的嬰兒。但2001年開放外國人收養後,每送養一名嬰兒,我們能收到3,000美元。由於院內嬰兒不足,我請示上級後,獲准跨省收嬰。」

孤兒院開始爭奪嬰兒來源。段家收到的紅包愈來愈厚。長相愈清秀、身體愈健康的嬰兒,甚至能賣到600美元。就算扣掉分紅給那位養雞場附近老婦人的部分,他們的獲利仍多到超乎想像。

段家人在養雞場附近租了房子,準備長期經營這門生意。他們招募新成員、開拓嬰兒來源,甚至找來助產士幫忙。此外,他們還花錢收買附近賣茶水的老婦人──這種茶水攤是八卦消息最多的地方,專門打探誰家有不要的孩子。段家的兄弟姊妹、表親姻親、鄰居紛紛加入。從吳川到湖南長達800公里的火車旅程,需要人手接力運送嬰兒。湖南的多家孤兒院永遠需要更多的嬰兒。他們通常是兩人一組,而且多半是女性,因為這樣比較不容易引人懷疑。兩個人一次最多能帶4個嬰兒,他們把嬰兒放進紙箱,塞在火車的座位下。後來,有些運送者被指控,他們為了讓嬰兒安靜而給嬰兒下藥。

這門生意並非毫無風險。至少有3次,這些嬰兒販子在火車上被鐵路警察盯上而遭逮捕。有一次是2003年,段家三兄妹同時落網,案件移交給衡陽市下轄的祁東縣警方處理。當時常寧孤兒院的院長甚至出面為他們辯護,聲稱他們其實是在「替國家辦事」,負責把嬰兒送到公立孤兒院。警方也依程序從湖南趕來常寧展開調查,以查明嬰兒的來源,最終認定這些孩子確實是販運,但看起來並非綁架得來。

段家三兄妹初次被捕後,在牢裡關了一個月後獲釋。當時他們本來想金盆洗手,覺得販嬰實在太危險了,但好幾家孤兒院的院長都勸他們繼續做下去。那時收養生意正旺,孤兒院都在搶嬰兒貨源。段月能後來回憶說,那時他的手機響個不停,全是打來下單的。孤兒院的幹部不僅請他吃飯,還送高級烈酒討好他。

「他們很缺孩子,一直打電話來催。」段月能這麼說。

段月能根本無法拒絕。曾幾何時,他還是個穿塑膠拖鞋的打工混混,如今卻成了腳踏名牌球鞋、身穿亮面黑皮衣的生意人。他出錢幫父親翻新了老家公寓,感覺自己發財了。

直到後來他才明白,真正賺大錢的是孤兒院。套用他父親的說法,他拿到的不過是「豆腐渣」。

2006年段家受審時,他們的律師從孤兒院取得了大量原本屬於內部機密的文件,這些文件最終流到媒體手中(包括我在內)。

收養產業的黑幕就此曝光。庭審中,檢方提出的證據顯示,有300名嬰兒被賣到6家孤兒院。但段家人後來向媒體透露,實際的數量高達數千名,而且是送去全國各地的孤兒院。這根本是專業化的經營:孤兒院給嬰兒販子的每筆款項都留有收據和發票,帳本上清楚記載每家孤兒院付了多少錢給嬰兒販子。交易雙方毫不避諱地用「買方」與「賣方」相稱,跟普通的買賣沒什麼兩樣,唯一的區別是商品換成了孩子,還標註了「單眼皮」、「小嘴巴」等特徵。

最終,段家人為所有的涉案人員頂下了所有的罪責,只有一位孤兒院的院長被判刑(調查人員私下透露,那是因為他沒行賄)。段家人面臨最高15年徒刑的重刑。中國政府急於平息醜聞及保住現有體制,因此把所有的罪責都推到段家人身上。官方媒體把他們妖魔化成「邪惡又貪婪的罪犯」,使段家成了千夫所指的惡徒。

段家人事後聲稱,賣嬰兒給孤兒院的家庭很多,他們不過是其一。他們堅持認為,真正的過錯在於政府:一方面嚴懲超生家庭,另一方面卻未建立合法的途徑,讓人把無法撫養的孩子交給孤兒院。政府曾嘗試設立「嬰兒安全島」以接收棄嬰,卻因為送來的棄嬰幾乎都是重病或殘疾的孩子,讓社會福利機構有限的資源不堪負荷,最終只能停辦。段家鑽了這個制度的漏洞,找到他們的利基。

「我都會好好照顧那些孩子,給他們洗澡、餵奶。」剛出獄的陳志金這麼說:

「你自己判斷吧,我這樣算是好人、還是壞人?」

確實,這套販運系統曾一度運轉順暢:嬰兒進了孤兒院,孤兒院賺了錢,蓋起了旅館、養老院和兒童遊樂場,收養父母也如願得到女兒。表面看來似乎是多贏的局面,但這一切終究是違法的,不僅違反了國際法,那3,000美元的「捐款」實際上變成一種賞金,變相鼓勵了一波拐賣女嬰和幼童的浪潮。

統計數字清楚顯示了這個轉變:2001年以前,拐賣的幼童中,約有四分之三是男童。據推測,這些男童是賣給需要男丁傳宗接代的家庭。但美國國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)委託的研究顯示,約從2000年開始,男女被拐賣的比例逐漸趨近一致。(該研究也發現,在一胎化政策執行最嚴厲的時期,拐賣案件急遽增加。)

孤兒院沒被指控直接參與綁架,他們的角色比較像銷贓的黑市,對送上門的孩子來歷不聞不問。他們把責任撇得一乾二淨。衡陽的前孤兒院院長陳明(他也是唯一因此案入獄者)如此辯解:

「我們只負責照顧孩子,至於孩子是不是真的棄嬰,應該要由公安局調查。」

那個承認向段家購買嬰兒的孤兒院院長王華春,說法更是荒謬。他聲稱,查清嬰兒來歷的責任不在孤兒院,而是應該由嬰兒販子負責。根據筆錄,他向警方供稱:「我跟他們說過:『要是涉及詐騙或偷拐,後果你們自己負責。』」

這說法聽起來振振有辭,但有個問題:孤兒院必須交代這些嬰兒的來源。根據國際收養法的規定,孤兒院把孩子送出去收養以前,必須先盡力尋找孩子的親生家庭。他們得刊登公告,說明孩子是在哪裡被發現的、當時穿著什麼衣服、有沒有留下其他線索,以證明孩子確實是被棄養,而不是遭到誘拐。

他們需要把這些販運來的孩子先「洗白」成真正的孤兒,才能合法當成孤兒送養出去。真正的造假,就是發生在這個環節。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。