精選書摘

「當我明白到孩子必須手術才能活下去,而且得要由我來做的那一刻,心裡的那種善良和慈悲油然而生。我就是會看到⋯⋯孩子康復過程中父母那寬慰的眼神,重新對未來產生希望,直至最終出院回復生活⋯⋯這將我推向未知的領域。」

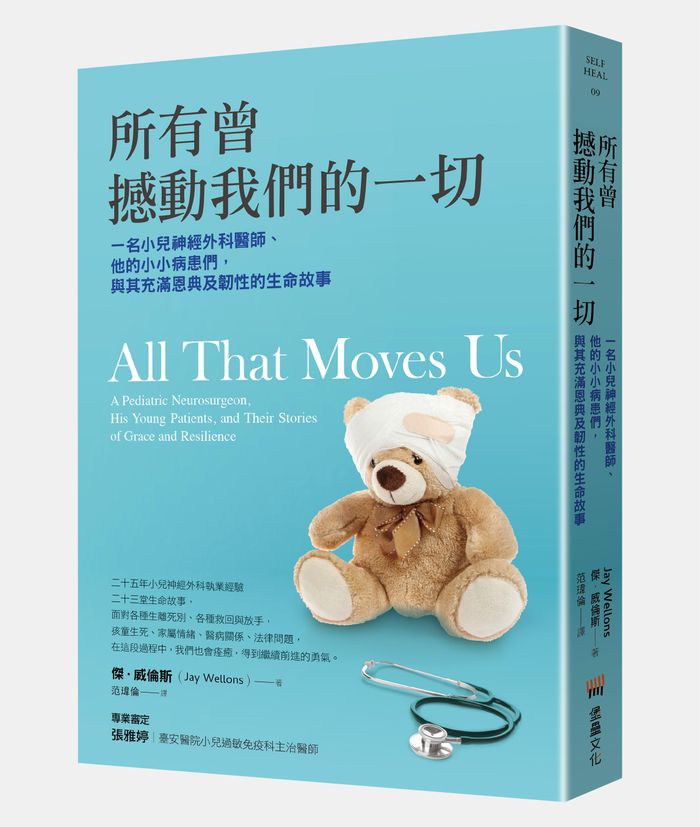

《所有曾撼動我們的一切:一名小兒神經外科醫師、他的小小病患們,與其充滿恩典及韌性的生命故事》作者傑.威倫斯(Jay Wellons)在2017年時,被診斷出在骨盆和大腿肌肉間有惡性腫瘤,治療與休養期間讓他有機會回顧25年的執業經驗,講述在各個案例之間所經歷的挑戰、心境、反思。

威倫斯並未強調奇蹟,或誇耀精湛的醫術(畢竟小兒神經外科的手術風險相當高),而是聚焦在從各個案例中吸取的經驗與教訓。隨著每一次的際遇,塑造自己成為什麼樣的醫生,以及對於人生觀的影響。

本文為《所有曾撼動我們的一切》部分章節書摘,經堡壘文化授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

我女兒飛兒12歲生日隔天,她遞給我一份學校作業,寫的是「橋梁」的故事,她問我在交作業前能不能幫她看一遍。以下內容就是摘自這個故事的開場:

我像往常一樣坐在教室後面,正用盡全力不去聽到那些關於造橋,還有關於橋墩如何支撐重量的話題,我不想聽到這些。 「莎拉妳有在聽嗎?」 沒有。 但我不能這麼回。 「有的,老師。」 老師疑惑地看了我一眼。 「那我說了什麼,莎拉?」 全班都盯著我看,等著我尷尬的回答。 「我⋯⋯我不知道⋯⋯」 「莎拉,我不能容忍這個班上有人在矇混瞎扯。如果妳覺得課堂討論太無聊了,那請你離開。」 我懂,我知道這是老師讓學生感到內疚的一種話術,但也不妨趁此機會離開。 我開始收拾東西。 「妳要去哪裡?不准下課!」 我不理她,走了。 去圖書館了。 如果你想知道到底發生了什麼事,請容我先賣個關子,晚點會講。 當我找張桌子坐下來時,我注意到旁邊有一疊書,其中有本書突出來,書名是《愛麗絲夢遊仙境》(Alice in Wonderland),這是我姊姊最喜歡的書。 現在可以告訴你發生了什麼事了。 6個月前姊姊自殺身亡了。她有個Instagram帳號,常在上面曬自己和朋友的沙灘照。 接下來她開始收到酸民批評,說她胖、照片看著很蠢,說她礙眼,外表也根本不怎麼樣。她向人訴苦,結果大家回說活該這是她自找的,誰叫她沒事要上傳自己的清涼照。 結果,姊姊沒有告訴家人,這些話就往心裡去了。我試著去想她那時的感受是怎樣,為什麼會選擇結束自己的生命。一開始她可能有些遲疑,也許自己真的很蠢、很醜,或是很怪。接著她或許也想過,這真的是自找的,自己是活該的,沒什麼可難過的。或許就這樣,她陷入了情緒的黑洞,直到再也無法控制自己的想法,爬上那座橋,跳進水裡,默默的死去。她有沒有想過回頭?

「這就像是你的病患,爸爸。」女兒說。

「病患?」我的語氣平靜,想起了幾年前做過的一個手術,那是個因為網路霸凌而自殺的少女。

飛兒當然記得。我那時曾經簡化故事、隱去主角姓名,和跟她講過這個故事。在這邊得說,身為小兒神經外科醫生,真的很難不把工作帶回家⋯⋯原本只是叮囑孩子騎自行車時記得戴頭盔、過馬路時要小心這類事情,現在已經變成了如果有人想要傷害她,或是被網路酸民攻擊到想傷害自己,請別忘了和父母談一談。下面提到的是我以前在急診和手術室的故事。

飛兒提到的是少女愛莉莎(Alyssa)的故事。她剛開始進入小學時人緣很好、很受歡迎,在學校裡風評很好。她父親是田納西小鎮上的副警長,她玩足球、壘球,而且也愛和父親一同打獵。環境適應良好,除了偶爾對父母說話有點沒大沒小,沒做過什麼叛逆的事。

她和朋友偶爾會有些意見不合,但一開始其實也算不上是什麼問題。愛莉莎長大後愈來愈漂亮,也開始吸引同年級男孩的注意,結果引來校內其他女孩的競爭意識,一開始還算是良性的,但隨著她得到學校獎項和肯定愈來愈多,有群女孩組成小圈圈排擠她,沒多久就公開叫起汙辱人的綽號還嘲笑她。告家長會?不出意料,大家也就是虛應一下故事。愛莉莎懇求父母讓她轉學,但離學期結束只剩幾個月了,家人認為最好還是面對問題先別逃避,至少撐到年底,而她也真的做到了。謝天謝地,事情似乎平靜了下來,後來的時間都很平靜,沒什麼戲劇化的事發生,直到放暑假隔天。自從那一天起,他們家的生活就再也回不去了。

我第一次見到愛莉莎是在手術台上。那晚已經過了半夜12點,我的住院醫師在去手術室的路上打給我,他親自把她的病床從急診室推到手術室。她是由救護車送到我們急診室的,父母都還在路上,所以我在手術前沒機會和他們說上話,也沒時間從醫護那裡了解事情發生的經過。當我們剪去手術部位的頭髮時,她棕色的長髮上沾滿了血跡和骨頭碎片,手術室裡有人提起,聽說有槍手開車靠近女孩的車,等她打開車窗時開了槍,是暗殺式的襲擊,這跟霸凌她的那群人脫不了關係。我記得當時自己聽著也有點情緒上來,想像著自己的孩子要是發生了這種事,躺在手術台上的景象。

「伙計們,集中注意力,」我脫口而出,聲音比原本的要大。我開始消毒頭皮,「現在什麼都不重要,這孩子躺在手術台上,我們必須讓她平安脫險。」

子彈從頭部右側進入破壞了腦血管,這是右撇子造成的典型右顳入口傷,我們用電燒的方式先止血。但是子彈軌跡又不是從左側射出的,不像是坐在副駕駛座受到槍擊那樣,先前聽說的那個故事版本,肯定是假的。不過現在不是思考這些的時候,我在心裡記下了這件事,然後繼續手術。子彈並未穿出頭部,它卡在左側頭骨較厚之處。血液累積在右側顱骨受損處下方導致腦壓升高,不排出積血她就會死。等我們把彈孔周圍的骨瓣取出然後抽乾積血、止血後,才看到子彈早已穿過兩側視神經,她以後再也看不見了。覆蓋著視神經的額葉底層也受到嚴重損害,當子彈穿過大腦時,穿透傷只是一部分,穿透時因壓力快速改變導致腦漿產生的穿洞(cavitation)現象也會造成破壞。子彈移動非常快速,快到使它通過的部位周圍和後面產生強力的衝擊波,當子彈穿過組織時,通常造成傷害最大的就是這種衝擊波。

手術結束時已經是凌晨3點了,最後一步是找到她的父母,告訴他們手術時發現的事。以前我還在實習的時候,有位外科醫生教過我,與家屬溝通也是手術環節之一,不管要說的事情是好是壞。她的父母在稍後也到了醫院,我依稀記得手術時,值班的護士接到通知轉告了我們。

那時早上的候診室就只有他們兩個人,當天約診的病人和家屬都還沒來。他們靠著坐在一起,當我走近時一起迅速站了起來。我猶豫了一下,然後拉把椅子過來和他們對坐,同時也示意他們坐下。然後我告訴他們,他們的女兒沒有生命危險,但會永久性失明,至於槍傷對腦部的影響程度有多大,需要時間觀察評估。接下來的幾天非常關鍵,沒有什麼額外的辦法有幫助。

說到這邊我暫停了一下,等著。我在心裡說服自己,已經把最困難的部分說完了,這讓我有種莫名的解脫感。

但這感覺是短暫的。

「她是自殺的,」她的母親說,邊啜泣邊吐出這句話,兩人都在哭,父親則雙手抱住頭。

我保持沉默。

她的母親接著說,「愛莉莎的朋友,」她停了一下讓自己稍微平靜下來,才接著說:「都是網路上那些酸言。」

「我以為這些倒霉事已經過去了!」爸爸忍不住哭了出來,「我以為一切都結束了⋯⋯」他的聲音愈來愈小。

他們還原了事情的真相。

那天晚上愛莉莎在悲傷情緒下,做出了可能心裡早就想做的事,她到廚房抽屜拿出家裡卡車的鑰匙,進了車子找到裡面放著的雜物箱,從箱子裡翻找出父親的左輪手槍,拿起來對準了自己的頭,然後開火了。

她的家人離的遠沒聽到槍聲,但到了夜深家人還是出來找,最後妹妹在卡車上找到了她、打了求救電話。整件事一直發展下去,直到她在911當派遣工的母親從急救電話裡聽到自己家地址要派救護車時,故事才算告一段落。

聽到這個故事、看到故事中人親口講述,真的感到很沉重,而我們在手術室裡發現的事情,為這個家庭噩夢般的一夜,畫上了悲慘的句號。我陪著他們坐了一會,靜默無言。

很快,電梯「叮」的一聲,她的親友開始出現。我也趁機走開,悄悄的走上附近的樓梯,爬了兩層樓去加護病房,坐在她床邊的凳子上等著。她會有什麼後遺症?我想知道。她能恢復理解力,明白發生什麼事嗎?是什麼原因讓她走到了這一步?

當我看著她的生理監視器螢幕時,思緒又回到了那段神經外科住院醫師訓練時期,想到曾經看過的自殺病例。那些日子、那些畫面,歷歷在目。我記得有位70多歲的長者被診斷出晚期癌症,而他決定結束生命,不願忍受病痛日日受苦。在霰彈槍的子槍炸開之後,他的臉幾乎無法辨認。那種畫面,即使是最鬼釜神工的好萊塢化妝術,也模擬不出那種毛骨悚然。然後他的呼吸音開始有雜音,接著愈來愈弱,我還記得那時在創傷處理區的外科住院醫生當著我的面大喊,質問我為什麼不馬上把這個人送去手術室。那時我們都太年輕,被我們自以為熟悉的世界,那個疲累而崩潰的世界,逼到了邊緣。

當我站在創傷處理區,被一片混亂和衝突包圍,看著他的血沿著病床邊緣流淌而下時,突然感到一種平靜,一種讓病人得償宿願的平靜。平靜,因為我們尊重他做出的選擇,不著急於一廂情願徒勞無功的搶救。後來我才聽說他留下了幾行遺言,說他想按自己的意思離開,而不是靠著麻醉藥一天天痛苦地死去,所以他自殺了。我站在他旁邊,把他的手放進毯子裡,這樣一來就沒人看到我只是假裝在檢查,能撐多久是多久。當我的呼叫器又響起,把我叫去其他瘋狂混亂的地方時,他的呼吸也慢了下來,漸漸的停止了。

愛莉莎在醫院病床上躺了幾個星期,她的父母在病房牆上貼上她的照片,讓醫護人員看看她原來的樣子,但過去的樣子和現在的她根本連不起來。她的臉部腫脹,即使用溼潤眼部的敷料來減輕還是腫,而且無法闔上眼瞼,甚至連反射性眨眼時也閉不起來。日子一天天過去,她開始慢慢甦醒,很快就不用呼吸器,鼻胃管也被拔掉了,接著也能離開加護病房了。她記不得當初發生了什麼被送進急診室,但隨著身體慢慢康復,她大概明白了。起初她的父母不願提,但耐不住她一遍又一遍的問,最後還是說了。不過每說一次,她父母都好像又重新經歷了一次,所以一開始也只願意說些零碎的片段。

她從醫院轉到復健中心,直到最後回家以後,在她受傷6個月後的追蹤檢查影像裡發現了動脈瘤,靠近衝擊波的一條大血管異常突起。爆炸效應讓血管壁變薄了,出院後隨著日積月累,變薄的血管突出長成了動脈瘤。礙於它的位置無法用血管栓塞方式處理,所以只能開顱夾上血管瘤夾。但就算事情過了幾個月,開顱後還是可以看到子彈經過腦部所殘留的損傷,仍然可以看到視神經被切斷,腦內形成的疤痕扭曲著周圍的組織,解剖結構難以辨認。孩子們到底要黑化到什麼樣的程度,才能把別人推向這般境地?我當然不會覺得愛莉莎是故意自我毀滅,但也沒料到她覺得這是種自我保護。她只希望讓自己遠離痛苦,這些難過的情緒就像社群媒體一樣如影隨形,讓人感到無處可逃;或者說,只剩一處可逃。

從此以後,愛莉莎將永遠活在那一晚的後遺症裡,她和她父母都希望能把她的故事分享出去,讓人們明白霸凌是真實存在的。她媽媽也希望我能讓人知道,從那天起愛莉莎一直努力著,想成為一名優秀的女性、活出自己的信仰。在經歷了這一切以後,愛莉莎萌生了助人的想法,這也是她現在的使命。即使她對於受傷前的事情記得不多了,不過她說人會因為一時無心造成別人的痛苦,而且後果可能很糟,但事情其實可以不必如此的。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。