精選書摘

作為台灣唯一一條緊臨都會的「城市之河」,淡水河宛如東亞最前沿治水觀念與技術的試驗場,也擁有最活躍的民間動能。從日治初期到1980年代,技術專家與民間人士不斷為這條大河構思它該走的路,築堤、浚渫、建壩、改道或疏洪,每一個方案都是歷史上多股知識交會累積的成果。何為「最佳」方案,從來不是純粹的技術問題,而是被那個時代的台北地位深刻左右。

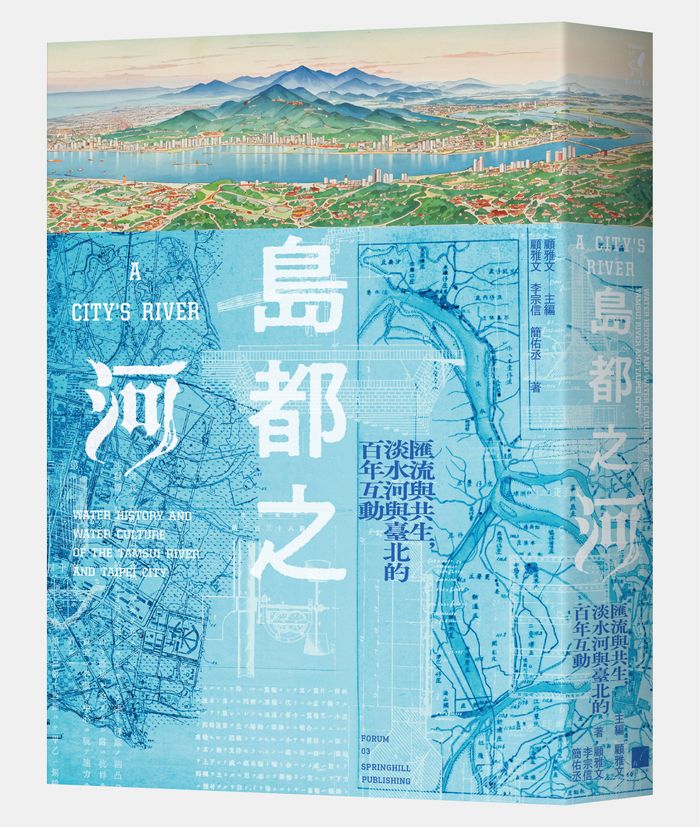

隨著防洪工程的進展,淡水河逐漸被阻隔於城市邊緣,我們幾乎遺忘了親水文化及應對洪水的地方知識,也很少探究台北滴水不進的治理思維從何而來。如今,在氣候變遷的衝擊下,挖掘藏於歷史的水文化,逐漸成為因應水危機的重要調適策略。為此,《島都之河:匯流與共生,淡水河與臺北的百年互動》從上述面向檢視不同背景、立場人群如何認識、利用、治理淡水河,邀請所有流域公民及水利人一同尋找與淡水河的連結,並從中探尋與水共存的智慧。

本文為公共電視《我們的島》節目製作人于立平為《島都之河》一書所寫的推薦序,經春山出版授權,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

一艘艘舢舨停靠在渡口,等待漲潮出港;往前方望去,河的對岸是淡水的高樓,遠方還矗立著大屯山;當潮水退去,灘地上的招潮蟹,會從洞裡出來打招呼──這樣的風景,就在淡水河口挖仔尾。20多年前,我初來台北時,就愛上這個地方,這裡有著淡水河的老味道,也有淡水河的新氣息。

這片廣闊河口是淡水河的盡頭,最後匯流入海之地。不過河水的終站,也是台北發展的起點,是人們航行登岸的入口,不同時代的移民沿河而上,貿易往來、建立聚落。因為有這條河,繁華之都誕生了,也因為城市擴張,這條河逐步變貌。時至今日,淡水河流域餵養了700萬人,是台灣河川之最,但這個之最,其實承載了許多的痛。

長期以來,我們團隊用影像記錄淡水河的變遷、製作專題報導與紀錄片,藉由數十年來的影像對照,來闡述人與河關係的轉變,並對於兩者之間的交互影響,一再提出叩問。環境影像紀錄能呈現當代的一段切面,而《島都之河:匯流與共生,淡水河與臺北的百年互動》則是以百年歷史的尺度,綜觀淡水河,描繪出淡水河與台北百年來的相愛相殺。

厚實的史料是這本書的一大特色,探尋淡水河的源頭、變動的軌跡,深究不同政治、社會背景下,人們對於淡水河的想望與利用。藏於歷史中的水智慧,一一被挖掘出來。作者透過一份份珍貴的史料、口述訪談,書寫淡水河的水歷史。閱讀之後會深刻明白,原來,我們所見的當下,皆有其脈絡。

先前曾拜讀過作者之一顧雅文所著的《尋溯:與曾文溪的百年對話》。她曾說取名「尋溯」蘊含雙重意義,其一是「在空間上沿著曾文溪的河畔去探尋發生的故事」,其二則是「在時間上沿著歷史的長河去回溯歷史的記憶與經驗」。而《島都之河》亦有此韻味,只是河跟人一樣,每條河都有屬於自己的DNA,自己獨有的個性。

淡水河是豐饒的。書中提及,「淡水河流域的漁業起源很早,數千年來世居此地的原住民即已過著採集漁獵的生活,考古遺址可為觀察依據。」人們依河而居,取之於河。曾經上游有香魚順流而下,尋覓產卵之地;下游河海交界處,有鰻苗逆流而上,返河成長。老漁民們說起早年的水上時光,各個滿臉笑意,那個年代,一天還可以從河裡撈起上百斤的蜆仔。

匯流帶來航運、農漁業、水資源各方的豐饒,從人的角度來看,這些都是淡水河的「利」。然而淡水河的性格,也為人們帶來了「害」。如同書中強調,「大漢溪、新店溪與基隆河在短短十餘公里內匯聚在狹小而低窪的盆地中,並且與潮水交會。在潮汐與洪水的共同作用下,下游經常氾濫。」

是的,淡水河從不溫馴。

2001年9月,我親身體驗過淡水河流域的狂野,第一次搭乘救生艇,在台北航行。當時,馬路成為水之道,眼前所見是一片渺渺無涯的大湖泊。納莉颱風驚人的降雨量,讓基隆河沿岸發生嚴重洪災,都市運作停擺,台北成為一座水城。

其實氾淹才是淡水河流域的常態,只是幾乎快被大家遺忘。

作者爬梳許多官方與民間的洪水災害紀錄。像是從1911至1941年間,在台灣9條主要河川中,洪水帶來的災害不論是人的傷亡或財產的損失,淡水河皆居冠。而在日治時期,連續好幾年的春夏之際,報紙總會出現台北洪災的報導。

本書有很大的篇幅,在撰寫洪水所帶來的災害,以及各個時代防洪治水思維的演變。例如:1937年八田與一曾提出淡水河全流域的治水計畫,最終仍成為一場未竟之夢。戰後,隨著都市擴張與人口成長,人與河的關係日益緊張,政府逐步強化築堤、圍城治水的策略,並透過分流、改道來降低洪災風險。不過,社會也興起一波反彈的力道。為了開闢二重疏洪道,洲後村被強制徵收,於是展開長達數年的抗爭;永和則因為築堤選址問題,引發衝突,報紙一度還出現諷刺「永和堤不和」的政治漫畫。

淡水河是一條緊鄰城市的「島都之河」,洪水宛如獸。百年來,人們一直想馴服這條河,讓河水乖乖地走向設定好的路,偏偏有時,河水就愛走自己該走的路。對此,《島都之河》從環境史的角度,提出不少反思。尤其今日氣候變遷的衝擊日益加劇,旱澇交替的現象愈來愈頻繁,當極端降雨已成常態,「治水」的思維不得不逐步轉變。現在我們正重新學習防災避險、調適共存,尋求符合這個時代的「水之道」。

其實,我們與淡水河的相處,充滿矛盾與拉扯。人們既怕它又愛它,一方面築堤禁錮,一方面又渴望親近;我們從源頭取水,卻將不要的廢水退還給它;在台北,處處可見淡水河流動的印記,但人們對它陌生又疏離。回望河流的歷史,百年只是它生命尺度的一瞬,然而,人們對它的態度與價值觀,足以影響淡水河的未來樣貌。

重回淡水河畔,在台北僅存的擺渡口,舢舨靜靜停泊著,河水繼續流動,只是漁人已老。河水依然規律地拍打著船板,一拍接著一拍,彷彿在預告下一段旅程的到來。

《島都之河》這本書,回顧了淡水河與人們的百年互動,是歷史的見證,也是當代的提醒。曾經我們與河親密共生,又與河緊張對峙。這條隨著時代擺渡的大河,它的故事,接下來我們會如何書寫下去?

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。