週六專欄【電影不欣賞】

如果一個月中出現第二個滿月,天文學稱之「藍月」(Blue Moon)。英文諺語用「Once in a blue moon」比喻非常罕見,後來衍伸為千載難逢的事物。

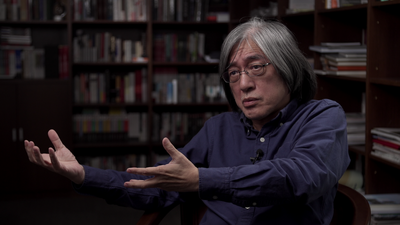

2015年,導演柯一正獲頒台北電影獎卓越貢獻獎,我趁著那次千載難逢的機會,首次在中山堂觀賞《藍月》(1997)。戲已落幕,竟縈繞心頭許多年。

他所執導的劇情長片《藍月》,則以女主角逸芳(蘇慧倫飾)的情感世界貫穿全篇。村樹(戴立忍飾)、阿卦(大衛王飾)兩個從小認識的死黨,因為打壘球而與逸芳結為好友,也變成爭搶逸芳的情敵──這樣的三人行安排,總讓我想起楚浮(François Truffaut)的《夏日之戀》(Jules et Jim, 1962)。作為三角戀旁觀者的羅安(羅北安飾),他經營的咖啡館則是他們彼此交流的聚會場所。

其他令人記憶猶新的角色不少。像阿川(張翰飾)是名意外闖進逸芳家的黑道跟班,還有雙眼皮的憂鬱美少年子文(鄭偉元飾)。飾演畫廊同事心怡的張鳳書、紙風車劇團創辦人之一的李永豐、平時為製片身分的連碧東客串水電行老闆,都有亮眼的演出。

《藍月》拍90年代的台北,不似楊德昌的冷冽剖析,柯一正是溫柔抒情的。作曲家曾思銘譜出輕盈流動的感性樂章,好似飄浮城市上空,不時撥弄著觀眾心弦。

「我們做事情常常第一次是失敗的,如果看著藍月,許願有第二次機會就能成功,那有多好。」

這處虛構的場景位於四維路170巷1號,已改建為「縱橫天廈」。對面的速食店,也替換成連鎖咖啡店。

如今彩田僅存於文獻和影像裡頭,現址為「元大栢悅」,而敦南金融大樓同樣於近幾年拆除重建。都市更新的腳步,徹底改變這個街區的風貌。

根據影片給出的線索,村樹的生活圈主要分布於基隆河以北的大直與內湖地區。例如探視兒子Coco和前妻的住宅,位在內湖區大湖街158巷,大湖公園的錦帶橋在背景中清晰可見。

村樹寓所則設定在基隆河畔的「典藏大直」社區。這名作家按照平時規律的路徑前往咖啡館,一出門隨即被街頭藝人吸引住,循明水路397巷7弄續行(實際上,拍攝動線是反方向的)、意外在439巷交會的十字路口巧遇逸芳,然後莫名捲入黑道火拼。這片北安路以東、明水路以西的土地,為當年新興開發的中山區第七期市地重劃區,以公共設施完善、交通便捷著稱。

阿卦焦急地在迷宮般複雜的片廠穿梭,與消毒人員擦肩而過。導演鬧失蹤,連製片部門都遍尋不著。這幢於1919年落成的仿英國都鐸式半木造官派建築,乃坐落在北門外側的台灣總督府交通局鐵道部,該廳舍由建築師森山松之助設計,長年以來是掌管鐵路事務的行政樞紐。經過修繕與活化後,2020年以「國立台灣博物館鐵道部園區」之名重新開幕,躍升台北重要的古蹟景點。

一進廳舍,馬上會被富麗堂皇的大廳所震懾,以木製扶手樓梯為中心,兩側放射出深邃的長廊;拾級而上、當抵達二樓精緻氣派的橢圓廳時,熟稔影史的影迷便能認出,這裡是楊德昌《牯嶺街少年殺人事件》(1991)開場一幕的取景地。高挑的天花板、泥塑藻飾豐富,種種細緻的建築語彙值得佇足品味。

逸芳的住處設定於南昌路一段小巷裡頭。重返該地,現場還保有一家蔬果攤,抬頭仰望,醒目的圍牆尚存;斜對面五復米行的店面,已經變成攝影工作室。當地居民告訴我,他還記得當年蘇慧倫來拍戲的光景。

透過鏡頭,得知巷弄盡頭原有間高等職員的日式宿舍,可惜早已拆除。若再往前走至牯嶺街、「元大欽品」的位置,昔日為何應欽將軍官邸。途中一條朝寧波西街方向的防火巷,通往日籍醫師大磯友明開設的內科醫院後棟⋯⋯這些舊時代地景,經由口述一一召喚,在我腦海裡鮮活了起來。

我也留意到逸芳公寓的大門,並非在南昌路一段108巷內,而是取景於民生東路四段97巷6弄18號。影片將南昌路及民生社區兩處截然不同地理環境組合一起,展現剪接的魔術。

逸芳在老松國小對面、緊挨老松公園的桂林路57巷,撞見阿川遭人群追逐。這條超過半世紀歲月的電器街,始於退伍軍人在此賣軍用品,隨著時代變遷,販售商品演變為二手電視及家電為主。走進狹窄的巷弄內,兩側電器行林立,層層堆疊的電視螢幕播送各式節目,角落擺滿等待維修的電視、冰箱、洗衣機等,形塑萬華獨樹一幟的人文地景。

除了《藍月》,《艋舺》(2010)、《共犯》(2014)皆曾到此拍攝。2020年9月,台北市政府因應巷道拓寬工程將之拆除,走入歷史。

《藍月》有兩場戲與基隆河息息相關。逸芳與村樹、阿卦打壘球相識的地點,是在百齡橋旁的百齡左岸河濱公園。有趣的是,這段是1960年代第一次截彎取直開挖的新河道,填平後的廢河道,介於今日士商路、承德路四段與基河路之間。

而阿川消失的河畔,取景於成功橋及成美橋之間的成美左岸河濱公園,這裡距離負責本片沖印的現代電影沖印公司不遠。鏡頭遠方有根磚廠煙囪,迄今屹立不搖,講述南港曾因磚窯業而興盛的往昔。

逸芳彷彿再次見到阿川的場景,記錄了坐落士林深巷中的大都影業(下稱大都)的身影。1963年,中影出身的沖印師陳棟在台語片影人鼓勵下,合夥成立大都,是台灣民營電影沖印廠先驅;1965年,攝影師洪慶雲與陳棟前往日本考察彩色沖印,日後自製了16毫米底片沖洗機及正片沖洗機,為台灣的彩色沖印技術開啟新篇章。

儘管大都於2011年歇業,現址不留任何痕跡,但它對於台灣沖印技術發展的功績,是難以被遺忘的。

村樹:「奇怪,這個地方地名叫竹子湖,卻連一個湖都看不到。你知道嗎?我們現在看得到城市那塊地方啊,本來是海。時間真的能改變一切。」

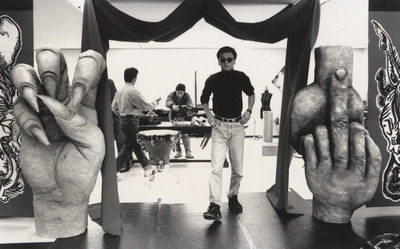

村樹和逸芳站在竹子湖觀景台,遠眺雲霧繚繞的台北盆地。當白天遁入黑夜,萬家燈火點亮這座人口稠密的大都會。《藍月》的取景,幾乎走遍整個台北市行政區。除了上述地點,當時與法商馬特拉鬧得沸沸揚揚的捷運木柵線(今文湖線)、好似金莎巧克力包裝外型的天文館太空劇場、天母忠誠公園早年的階梯式噴泉、北美館的戶外雕塑作品《騎士錄Ⅲ》(董振平,1990)等,都在不同橋段入鏡。

我們不妨將《藍月》視作柯一正創作生涯的集大成,也是他獻給世紀末台北的一封浪漫情書。可惜現在我們只能看到導演幫大家準備好的《藍月》定剪版,無緣自己隨機拼湊,畢竟正如阿卦對剪接師調侃道,誰有時間看完120種組合呢?或許,YouTube可以為《藍月》找到另一種可能⋯⋯。

※本文亦刊載於《Fa電影欣賞》第203期

電影從一道光束開始,映照出時代與生命的光輝與陰霾。無論光影或暗影,都讓世界與人產生共震與共鳴。然而,一部電影不只是一則文本,電影內外所含括的,除了自我經驗的投射外,更附帶著社會、文化與歷史的記載軌跡;於是,電影其實不該只是被欣賞,要探究電影之中更深刻的意義,就從「不只是欣賞」電影開始。

本專欄與「全國最悠久的電影雜誌」《Fa電影欣賞》合作,由國家影視聽中心獨家授權刊載,文章以觀點、論述、檔案、歷史、展示為經緯,陳述電影文化及電影史多樣性的探討。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。