今年(2025)年初偶然的契機,黎光(化名)想起9歲那年遭歹徒性侵、重傷昏迷棄置河邊的痛苦記憶。她費盡心力調閱出法院聲稱已被銷毀的判決書,並土法煉鋼地自行蒐證、尋找被遺落的犯罪證據,重新向地檢署為近30年前的案件提告。

驚人的毅力與執著背後,是倖存者的罪疚感。從其獨立挖掘、重新出土的資料中,赫然發現在她的案件後,同一位加害人林國政竟然又將無辜的未成年少女姦殺身亡。《報導者》跟隨她的調查足跡與行動,一同尋找真相。

「當時把我救出來是不是放在這邊?」

站在聯排透天厝旁加建的鐵皮建物前,黎光(化名)熱切地向門口耄耋之年的婦人探問。

老婦從來沒有忘記這名小女孩,多年前被已故丈夫從農田旁的溪溝救回來時奄奄一息的模樣,聽丈夫說,當時是被綁住的,差一點淹死。

黎光扶著老婦的肩頭說,「我活得很好,現在可以做這個事情,很感謝阿公,如果阿公沒救我,我真的死在那裡,很偏僻、還有狗,很恐怖。」

29年後,黎光重返童年時被陌生男子性侵、棄置大肚溪旁的村莊,尋訪當年救命恩人──楊伸行的後代。

老婦人的媳婦剛從外頭回來,看到家門口小小的騷動,經過丈夫楊燈瑞(楊伸行的長子)解釋,馬上憶起那個終生難忘的場景:

「我記得我對阿公還滿兇的,問我什麼都沒辦法表達,大哭喊叫『不要弄我!』怕他會不會又是另外一個壞人。對阿公很不好意思⋯⋯,」黎光在楊家人面前說。

純樸的鄉村,一個不知從何而來、沒穿衣服的小女孩,驚恐的楊家人首先想到的,是趕緊為眼前哭泣不止的女童洗淨身體。楊伸行的兒媳回憶,當時親手與小嬸在門外大臉盆,用水洗去黎光滿身的髒汙,並由小女孩提供的電話號碼,聯絡上她的媽媽,得知住址後,由小叔(楊伸行的次子)與小嬸開車送回家。

「後來驗傷沒有驗到精液,可是他其實是強暴成功的,所以我需要有被(救上岸後)洗掉(性侵跡證)的證詞。」這段時間裡,黎光獨自調查蛛絲馬跡的過程中,才知道當年她的案件因為缺乏直接證據而被輕判了。

「已經那麼久了,現在是想要做什麼動作?」兒媳不解地問道。

「她說那個人很壞,後面還有欺負很多人、殺小女孩,她現在要出來,重新告那個人,」楊燈瑞向妻子解釋。他和堂弟、里長、鄰長等人才剛陪著黎光,騎車去到鄰近大肚溪畔,憑著印象尋找、定位案發地點。

大難不死的小女孩,誓言向被遺忘與縱放的邪惡宣戰。

看似微不足道日常瑣事,揭開埋藏在黎光身體內的創傷記憶。

第一個徵兆,出現在今年2、3月。

從事美容相關工作的黎光,時常嘗試各式保養的療法與器材。某次一位按摩師手拿著抗皺美容儀器靠近她脖子的部位,動作輕柔地準備淡化頸紋時,黎光突然感到非常害怕;對方也察覺到她身體不尋常的反應,不解地問:「儀器沒有很重,幫妳美容修復啊,幹嘛那麼緊張?」

黎光赫然意識到,一直以來只要有人靠近她的脖子,都感到很不舒服,卻從未找到原因為何。

第二個徵兆,出現在今年4、5月。

當時因為小感冒去耳鼻喉科診所看病,當醫師拿起簡單的工具準備檢查黎光的喉嚨時,她出現更激烈的本能反應,直接作勢打醫師,後者受到驚嚇大聲喝斥,「妳幹嘛那麼緊張!」才讓黎光回到現實的診間,而不是那個令她極度恐懼的模糊面孔。

「這兩件事情讓我覺得,我好像曾經有快被殺掉的感覺,就是在脖子這一塊,」黎光指著脖子中間一道暗沉的痕跡,「之前只是覺得這裡很醜,為什麼疤痕那麼深?好像有印象小時候有遇過不太好的事情,大概知道有去警察局被問話、去法院告一個人⋯⋯但大部分的片段是空白的,而且對警局、法院我都很排斥。」

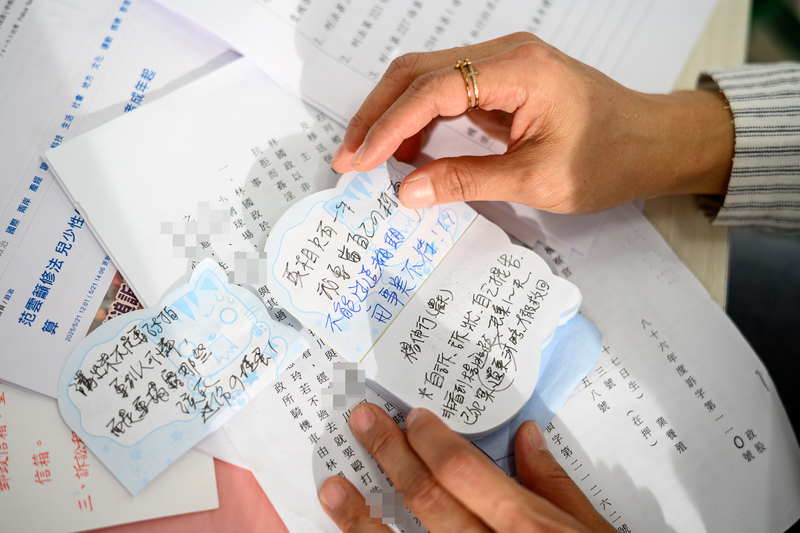

為了將零散的記憶碎片撿拾起來、逐一拼湊,黎光在一疊印有憤怒貓卡通圖案的便條紙上,每當想起一個關鍵的片段,便馬上將這些稍縱即逝的字句寫下:

真相只有一個 我要當自己の柯南 不能過追溯(訴)期 與事實不符!!! 脖子上の勒痕→殺人 丟棄大肚溪河畔→下午潮汐 下體出血(打圈)非未遂・漲潮(打圈)淹死→全裸 拐騙・校長の朋友 狡猾・要帶我去找爸爸 農夫來(?)救我

黑暗的記憶像打開潘朵拉的盒子,紛至沓來,受害的畫面愈來愈清晰。

9歲,小學三年級的暑假。黎光與弟、妹、表哥一起到住處附近的追分國小操場玩耍,一位大哥哥接近他們,表示自己認識校長與黎光的父親,取得這群孩子的信任後,藉要帶他們到別處玩之故,要4名孩童跟著他走,年僅3歲的妹妹沿路哭哭啼啼,最後不知何故僅有黎光一人,在無人的偏僻溪畔被該名男子侵害。

失去意識之前,她清楚記得,那名男子解下褲子的皮帶,置於死地般勒緊她的脖子。

「他掐我的時候,我還想說他不是我爸的朋友嗎?下一刻就昏了,」黎光指著脖子上的一道痕跡,「很多人會覺得我是保養不好有頸紋,這一道勒痕那麼的深,是小時候他用皮帶勒我的。」

與此同時,她也向民間團體與法律扶助基金會求助,然而因時隔久遠,相關單位對於案情都未能提供實質幫助,最後她親自跑到當年案件發生後,負責審理的台中地方法院,想要申請當年她受害案件的判決書。法院一度告知,因為時隔已久,判決書已被銷毀,「(法院的態度)就是他們很忙、司法官很忙,這麼久的事情,也不是什麼大案子吧,那麼急要幹嘛⋯⋯。」

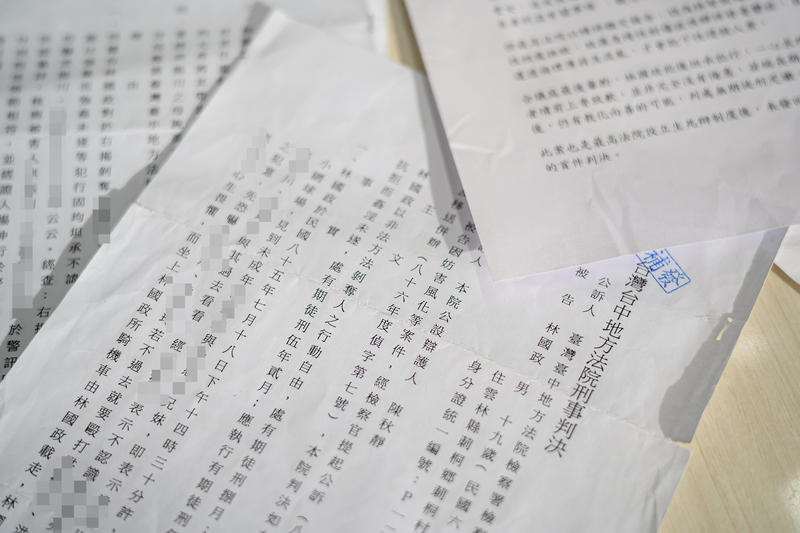

放下手邊在台北的工作,黎光不停地與官僚冗長的層層轉接與身分查核周旋,判決書抄本終於在2025年5月20日補發下來:台中地方法院86年度訴字第110號刑事判決。

「⋯⋯林國政於85年(1996年)8月19日下午14時許,在台中縣大肚鄉追分國小後面,見到就讀該國小之張女(姓名、年籍詳卷)與張女之弟、妹、表哥等在水溝抓魚,即過去搭訕,表示要帶張女等去抓大魚,而將之帶至大肚鄉營埔村大肚溪堤岸釣魚,旋林國政認有機可乘,意圖姦淫張女,即表示要帶張女去沙洲摘香瓜,將張女獨自帶往大肚溪偏僻之沙洲地,再施以強暴而用手掐張女之脖子、毆打張女至其不能抗拒,並剝光張女身上衣服,以手指插入張女陰道來回抽動,嗣見張女陰道流血,而無興趣再姦淫張女始行離去,張女則受有兩眼結膜出血、前頸部擦破皮傷5.5×2.5公分、鼻部青腫及處女膜多處破裂傷併出血之傷害,嗣張女未及穿衣即趕緊逃跑,因見楊伸行在堤岸邊即喊救命,楊伸行見狀詢問狀況,並脫下自己之衣服給張女披上後叫人送張女回家。」

黎光閱讀完判決書上記載的內容,受害記憶愈加具體,卻有更多細節存在落差,真相是什麼?猶如籠罩在一團濃重的迷霧中愈加難辨。

最讓黎光無法接受的,是法官在量刑理由中寫道:「被告所犯強姦未遂部分,其著手實施犯罪行為而不遂,應依《刑法》第26條前段之規定減輕其刑。」

「判決書敘述他只對我指侵,然後我自己逃走,實際不是這樣!他其實是『既遂』而且用皮帶勒到我四孔流血,沒有穿衣服被丟在溪邊一個晚上,我其實應該是快死了,隔天才被老農夫從河裡面救起來,把我清洗乾淨,送回家才去驗傷,所以沒有驗到精液。」

這份28年前的判決書中,還有更多黎光所不知道的事實「出土」。

在她的案件發生一個月前(1996年7月18日下午14時30分許),被告其實就用類似手法,在追分國小誘拐一對未成年兄妹,林國政出手毆打、恐嚇他們登上竹筏,欲流放到彰濱工業區海邊,兩人機警逃走才倖免於難。此案法院僅依「以非法方法剝奪人之行動自由,處有期徒刑8月」,加上對於黎光「以強暴至使不能抗拒而姦淫未遂,處有期徒刑5年2月」,兩案合併起來的刑期是5年8月。

這是黎光第一次知道加害人的姓名。

「這個人應該不只這樣吧?」── 一股直覺湧上心頭,上網查詢的結果令她不寒而慄:同名同姓的林國政,竟然是犯下曾經喧騰一時的「雲林葉小妹姦殺案」的凶手。

根據法院判決資料,在殺害葉小妹前,林國政就曾因兩次性侵案入獄:1996年他因性侵未成年少女(即黎光受害案件)與妨害自由罪,被判刑5年8個月;2000年假釋出獄,又在2002年持刀在斗六工業區性侵女子,被判刑9年。林國政在台中監獄服刑9年期間由醫師和專家先後做過7次評估,屬再犯率極高的危險群,2011年2月2日刑滿出獄,在3月就犯下姦殺案。

「但上訴人自出生後,其家庭教養能力不足,學校教育功能不彰,沒有任何朋友,社會疏於救援,被孤立於群體之外,國家又未善盡教化矯治之責,猶如社會之棄嬰,國家之孤兒,其父母、學校、社會、國家豈能推諉卸責,不共同分擔一點責任,而將刑事責任完全推由上訴人承擔?」

黎光至今仍記得,在法院外面,林國政的媽媽抱著還在餵奶的小女兒,向黎光母親哭訴,「說她兒子弱智、女兒也還小,請我媽原諒他們。我那時就不解,弱智可以騙人?他騙走我們一群小孩,還狡猾地只留下我犯案,智能不足做得出來?但我也沒說出來,事情發生後,我不是哭就是不說話。」

從歷次判決中,黎光對於減刑標準感到難以理解,司法彷彿想方設法「合理化」被告的犯罪行為──第一次是思慮不周、姦殺犯行則是因為與女性相處不順與智力缺陷。 對她而言,得知葉小妹的遭遇是真實的切膚之痛,使她再次經歷小時候被性侵與瀕臨死亡的痛苦過去。

感同身受後,隨之浮現的是倖存者的罪惡感。

「我覺得是我害了葉小妹!小時候沒有把他的罪行一五一十講出來,他被判太輕了,才能接著害這個人。」

循著黑暗中的足跡往前回溯,當時在警局接受調查詢問的場景一幕幕浮現,可怕程度超過實際受侵害當下。

「那時候做筆錄的都是男性警察,問什麼我都是哭或者是不想回答,那時覺得只要男生就很恐怖,不太知道這個人會不會再加害於我。問法就只有選擇題,他有這樣嗎?他有那樣嗎?我就Yes or No,印象停留在警察問『他有沒有用手對妳怎麼樣?』我就大哭了。在場的還有幾個跟我年紀差不多的小孩,可能是判決書第一案被拐騙然後逃走的那對兄妹。」

協助未成年人進行司法警詢程序的社工、司法詢問員等專業者,在當時仍付之闕如,黎光在警方問話過程中飽受驚嚇,完全無人關照其感受與情緒,受害者在充滿壓力的環境中,僅能提供極為有限的證詞,具體而微反映出,那個時代警方辦案手法粗糙的普遍問題。

十多年過去,我們的國家可曾記起林國政案的教訓?近年幾起新聞社會版角落的案例,仍讓人看到高風險性侵犯不斷再犯,法律制度形同虛設。

從上世紀橫跨到21世紀一系列性侵與女童姦殺案暴行,突顯性侵犯治療的局限、再犯風險難以評估、受刑人出監後各單位缺乏橫向聯繫、後端社區的不設防狀態⋯⋯種種盤根錯節的結構性問題重蹈覆徹,幼小的受害者無力改變一切,卻阻擋不了倖存後的她們尋求正義的決心。

「她死了,我活下來,現在要為她報仇。」黎光彷彿將葉小妹死去的生命背負在肩上。

一開始的悲憤過後,她在無數的日夜裡冷靜研讀判決書,仔細比對與自身記憶的差異,嘗試建構出具體的時間、空間、犯行。

對法律一無所知的她,自行搜集法條,並在ChatGPT的協助下,「土法煉鋼」寫出一份刑事告訴狀,於今年6月16日上午親自到台中地檢署遞狀告發林國政──上面詳列的罪名,包括殺人未遂、強制性交、對未滿14歲兒童性交等,都是28年前因缺乏事證而在判決書上所沒有的重罪。

「遞狀子的時候,就是一個儀式感,覺得要為自己做這件事情。有沒有受理,我其實抱著很悲觀的想法。」

沒想到地檢署以編號「114年度他字第5643號」收案蓋章後,當天下午她就接到地檢署的電話,「請問我的案子有在偵查嗎?不是過追訴期了?」黎光驚訝且困惑地問電話另一頭的檢察官,「他說有,有在進行中,我就等通知。」

記憶之外,下定決心找出真相的黎光,一步步的調查,來到當年的案發現場,尋找實際的線索。

追索的行動,源於《報導者》記者於8月中旬與黎光進行訪談前夕,她為了準備受訪資料,打電話給妹妹,詢問是否記得此事?幸運的是,妹妹完全都記得──主要的原因並非當年3歲的她有超越幼兒發展曲線的記憶能力,而是案發後,母親帶著她拜訪判決書中救了黎光一命的楊伸行,持續數年,因此對於姊姊遇害、被搭救的過程印象深刻。

黎光卻完全被蒙在鼓裡。

「把一切當作沒有發生」,是周遭家人甚至社會面對此事的態度。黎光也以此生存本能,不去觸碰絲毫的創傷記憶度過往後30年人生:

「基本上我小時候的回憶就是選擇遺忘,我爸媽也從未提那件事情,我覺得對人格影響很大,自卑感、自我否定很嚴重,那些話語是會留在身上的:媽媽會跟妳說『很丟臉,不要跟別人講』;哥哥說『怎麼那麼笨,會被騙』;爸爸覺得『女兒就這樣了』。我相信很多受害人都會有這些感覺,小時候不知道那叫『檢討受害者』,整個社會都有這種傾向。」

這一次,她拒絕遺忘。

「為了要跟你見面,我就想說把一些細節再弄得更清楚,隔了這麼久之後才第一次知道(母親與妹妹持續數年造訪救命恩人)。感謝老天爺把這一切告訴我,滿驚訝的,覺得我媽怎麼不是帶我去呢?我才要去感謝他(楊伸行),」黎光對記者表示。

這麼多年過去,老農夫應該已經不在人世了,但是他的後代是否曾經耳聞或傳述與此案相關的片段印象呢?

尤其是被救上來的時間點,是黎光念茲在茲最需要釐清的關鍵:「印象中我醒來的時候是在他們家的大廳,但是判決書寫說我(在沙洲)馬上就逃跑了。我需要有證據證明我是被遺棄在溪裡,過了很久才被撈上來,差一點死掉。只要他們的家人有印象,大概被救上來時的情形,就有機會讓殺人未遂的訴求更清楚。」

妹妹也協助黎光挖掘自身的記憶,透過Google地圖的街景影像,逐一推測方位、逐步縮小範圍,鎖定台中市大肚區巷弄,大膽標出楊伸行家可能的地址。

憑著這條線索,9月中一個晴朗無雲的週末下午,《報導者》隨著黎光來到營埔一街附近,經由村民的帶領來到鄰長家,鄰長又帶著我們到營埔里里長楊宗吉的辦公室。

「這裡有一個老歲仔(lāu-huè-á)叫楊伸行嗎?」 向眾人說明來意後,黎光在紙上寫下老農夫的姓名。

「楊伸什麼?」剛好來找里長泡茶聊天的村民戴金財問道,他從小在這裡長大,熱心地方公共事務,曾經擔任過追分國小96學年家長會長。

黎光一個一個字地緩緩說出:「楊、伸、行。」

「他人已經不在了,妳說的是我親阿叔。曾聽他說救一個人,原來是妳,」戴金財壓抑情緒,以冷靜的語調說著。

黎光卻已掩不住滿腔的激動,尖聲驚呼:「真的假的,真的還是假的啦!伊是你的誰?」

「親阿叔,」戴金財後來解釋,他的父親與楊伸行是同母異父,因此姓氏不同,但與楊家後代感情十分緊密。

「多謝!伊共(kā)我救誒啦!」黎光詳述當年林國政在此地犯案後,隔幾年又犯下女童姦殺案,雖然被判無期徒刑,但很擔心被假釋出來再害人,因此想要再告他一次,需要楊家後代人的證詞,協助未來在司法上提供證據。

戴金財趕緊用手機聯絡堂哥(楊伸行的兒子楊燈瑞),連同里長、鄰長、鄰長的兒子,一行五人分乘多台機車,前往楊伸行的稻田──如今由戴金財耕種的這片田旁,即是黎光遇害、被救起的大肚溪。

隨風搖曳的綠色稻田還未轉黃,楊燈瑞感嘆道:「那時候我30來歲,現在也白髮蒼蒼了。」

「阿公是什麼樣的人?」黎光問。

「叔叔和藹可親,很單純,去工廠上班,下班再來種田,以前這樣過日子。小時候跟我堂哥玩在一起,我們都跑到大肚溪去游泳,以前都很乾淨空曠、可以看到河床,現在變樣了,雜草、樹都長出來,」戴金財說。

「謝謝阿公,我覺得他現在應該也在這裡。」黎光說。

由於黎光的案件距今29年(發生在1996年8月),10年以上重罪的追訴權時效最長20年,要到2006年《刑法》第80條修法以後,才延長為30年,根據當年規定,極可能超過追訴期、檢方無法起訴。

考量到此困境,只能由釋憲突破,《報導者》記者主動為黎光聯繫義務協助兒少性侵受害者聲請釋憲的律師蔡尚謙,其所聲請之案件已被憲法法庭受理(112年度憲民字第384號,另一件由邱顯智、劉繼蔚、黃守鵬律師聲請之「謝春德案」目前也以「114年度憲民字第691號」併案受理中)。

蔡尚謙正式協助本案後,代表黎光於今年9月中赴台中地檢署偵查庭,重新說明時間、地點、發生經過,確認當年檢方沒有用殺人未遂及強制性交既遂來辦理,承辦檢察官當庭表示,會參考完整證據資料、重新計算時效,看是否可能拉到最長(30年),即可直接起訴,否則仍須加入釋憲。

為協助檢方釐清案情,《報導者》記者於截稿前夕已將赴大肚犯罪現場採訪之錄音檔、側拍影像等資料,透過蔡尚謙陳報給偵辦此案之檢察官,作為進一步調查的依據。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。