在近代攝影史上,能讓以美國為主的西方世界,結構性地認識日本現代攝影樣貌的展覽,應該就屬1974年3月在紐約現代美術館(MoMA)所舉辦的〈New Japanese Photography〉(新日本攝影),以及1979年4月在紐約國際攝影中心(ICP)的〈Japan : A Self-Portrait〉(日本 : 自畫像)這兩個聯展了。

而這兩個被視為在戰後,將日本攝影推介至西方的關鍵展覽的推手,或說攝影日本隊這兩趟越洋友誼賽的教頭兼球隊經理,正是被後代研究者,譽為對攝影充滿赤忱,最具企圖心、行動力,當時任職在《相機每日》雜誌,後來升任總編輯的山岸章二。特別值得一提的是,這兩個跨國展覽的合作對象,剛好就是那個年代,掌握展覽以及傳媒資源,引領西方攝影走向,赫赫有名的約翰.薩考夫斯基(John Szarkowski)和康奈爾.卡帕(Cornell Capa)。在ICP展覽結束後的1979年7月,山岸章二戲劇性地上吊自殺,也成為日本近代攝影史上,一個未解的謎團和為人傳誦的傳奇。

整體而言,1970年代在MoMA和ICP的聯展,傾向於概括式引介當時日本國內具代表性的各式作品,參展攝影家人數分別高達15位(MoMA)和19位(ICP),雖然參與這兩個聯展的創作者有部分重疊,卻都是一時之選,或說是精銳盡出,其中包括土門拳、秋山亮二、森永純、植田正治、內藤正敏、細江英公、奈良原一高、川田喜久治、東松照明、須田一政、森山大道、石內都、深瀨昌久、荒木經惟等等,現在仍為大家所熟記的攝影家。

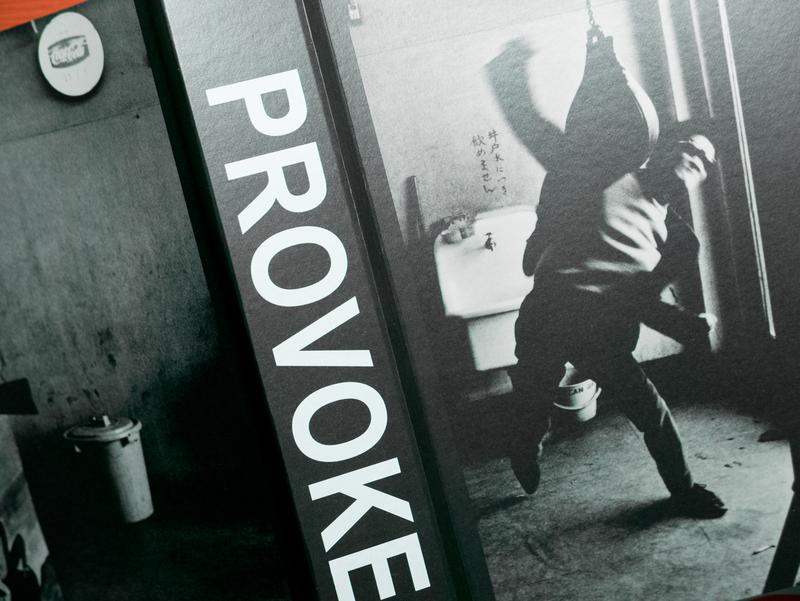

在此之後,日本能集結多位攝影家,在海外進行指標性的聯展,就要來到1985年12月至1986年10月間,在英國的牛津現代藝術館(Modern Art Oxford)、倫敦蛇紋藝廊(Serpentine Gallery)以及美國的費城美術館(Philadelphia Museum of Art)等地巡迴,名為〈黑太陽:四人之眼,日本攝影的根源與創新〉(Black Sun: The Eyes of Four, Roots and Innovation in Japanese Photography)的聯展。

承續1970年代,那兩場近乎開疆闢土的處女秀所累聚的底氣,這時的策展思維,顯然也面臨了需要與過往的概念、形式以及工作方法,形成有效區隔的策略,因此,這個由費城美術館史蒂格利茲中心、牛津現代藝術館以及大不列顛藝術委員會(Arts Council of Great Britain)所共同策畫的巡展,最終只邀請了細江英公、東松照明、深瀨昌久以及森山大道4位攝影家,擷取他們在創新意識下,透過攝影,對土地根源所進行的持續性探索。這批總數高達160件的作品,包括有日本的古老神話、原爆遺跡、學運抗爭、雪國追憶和街頭寫實等等,實驗中包裹著敘情,隱晦中又夾帶著預言,一方面,進一步聚焦了西方世界,對日本近代攝影關注的標的,同時也為這4位創作者,奠定日後活躍於主流藝術圈,以及進入攝影史脈絡的重要基礎。而最終,能在這三場國際賽事中,代表日本持續登板的投手,終究沒有幾位,深瀨昌久不僅是少數的其中之一,〈Japan : A Self-Portrait〉和〈黑太陽:四人之眼,日本攝影的根源與創新〉這兩個展覽推出的,正是被視為傳世之作 ──《鴉》(Karasu)的雛形。當時由深瀨為〈黑太陽〉親自放大沖洗的巨幅紙基原作,後來也在2017年的上海攝影博覽會,以200萬人民幣(約新台幣865萬多元)成交。

進入21世紀之後,深瀨除了受邀在英國的維多利亞與亞伯特博物館(Victoria and Albert Museum),以及法國的卡地亞當代藝術基金會(Fondation Cartier pour l'art contemporain)展出之外,2015年7月,委託英國泰德現代美術館(Tate Modern)策展人西蒙.貝克(Simon Baker)策畫,由8位日本攝影家組成的聯展〈另一種語言〉(Another Language),在法國阿爾國際攝影節登場時,已化作千風多年的深瀨昌久,仍是先發陣容裡的精神性存在。

深瀬昌久(Fukase Masahisa),1934年出生於北海道中川郡的美深町,家族世代經營照相館,可說從小就浸淫在相機、顯影藥水的環境中,高中畢業後考入日本大學攝影系,其間,經常在專業攝影雜誌的投稿評選中嶄露頭角,逐漸累積他日後成為專業攝影家的實力。重要攝影著作包括有《遊戲》(1971)、《洋子》(1978)、《鴉》(1986)、《父親的記憶》、《家族》(1991)、《Bukubuku》(2004)、《屠》、《Wonderful Days》(2015)、《Hibi》、《Afterword》(2016) 、《Sasuke》(2021)等等。

早在荒木經惟推出一系列的「私性」表現之前,先前提及的山岸章二,在雜誌評論深瀬當時出版的《遊戲》,就曾直指他的攝影作品是一部「私小說」,意即他的作品,取材自與自身關聯的經驗和景物,刻劃命運的多舛起伏。或許可以這麼理解,在這類描述個人生命處境、家族歷史的作品成為流行之前,深瀬可能已經更早察覺,攝影在本質上所特有的內在與私密性。

《鴉》這個系列,大約是深瀬在1976年4月,也就是即將與洋子離婚的前後,一直到1982年間,往返於東京、北海道,以及洋子娘家的金澤等地所拍攝。當時的這些作品,除了以〈烏〉相關的標題,在《相機每日》陸續做了8次的連載,也在1976、1981和1982年的尼康藝廊(Nikon Salon),有過〈烏〉、〈烏、東京篇〉以及〈烏、一九八二〉等幾次的個展。至於極為少見的彩色烏鴉作品,則曾以〈烏:夢遊飛行〉、〈烏景〉為題,煙火式的發表在1980年3月號的《相機每日》,以及1985年在拍立得藝廊(Polaroid Gallery)的個展。

在尼康藝廊的幾個個展中,首發的〈烏〉,更曾獲頒第二屆(1977)的伊奈信男獎,美術評論家伊奈信男給的獲獎短評是,「作品中滿溢著人性、宛如刺破天際般的震撼力」。之後,深瀨持續在尼康藝廊舉辦了〈諸行無常〉(いろはにほへと──衍義為諸行無常,是生滅法,生滅滅已,寂滅為樂)、〈父親的記憶〉、〈私景──旅行的依靠〉(私景──旅のたより)等幾個個展,直到1992年2月的〈私景 ’92〉展出時,他把大部分的黑白作品直接塗上顏色,展現了特有的色彩觀,這個展覽距離他後來跌落樓梯,喪失記憶,不過3個多月,也成為他受傷前,最後一次親身參與的展出。那個時代的他,只說是飽受婚姻受挫、工作上困頓,以及深陷於性格上的抑鬱所苦,除了借助酒精的催化,攝影也成為他抒發個人情感,描繪自身處境的選擇與宿命。

曾在1970年代擔任深瀬助手,被視為嫡傳弟子的攝影家瀨戶正人,跟我描述了些許他的回憶;「深瀨先生平時就非常非常寡言,可能我跟他一樣是照相館出身,他才慢慢解開心房,能說上些許的話。記得有一次,他邀我去新宿黃金街經常光顧的酒館,說要喝酒聊天,結果一坐下來,彷彿空氣凝結了,不只是沉默無語,等他喝光了兩大瓶啤酒,才突然想起,問我要不要也喝上一杯。」

「他拍攝《鴉》的底片,幾乎都是交給我沖洗的,你想想看,是黑夜裡的黑色烏鴉哦!我只能用高溫的增感顯影,卯起來挑戰感光乳劑和片基的極限,顯影液燙得真像溫開水一樣,我都擔心打開顯影罐之後,底片會不會就融掉了。神奇的是,暗房裡看起來像是捲黑壓壓,沒有感光過的底片,一放上燈箱,一隻隻烏鴉的身影,棲息在黑夜的樹梢,飛翔在月光下的天空,不論眼睛或是身形,都顯得格外耀眼。」

這批寫實卻充滿實驗性作品的出版計畫,面對當時的出版環境以及既有經驗,一開始也不是太順利,一直到了1986年,當時〈黑太陽〉也還在英美巡展,遇上了打算從火腿公司離職,在東京成立攝影出版社的編輯鬼才大田通貴,因緣際會,成為他新創蒼穹舍的首發攝影集。

大田通貴回憶說,「深瀨先生雖然看起來不太容易親近,而且是酒喝到一個量之後,就會變得像另外一個人,但骨子裡,其實是很靦腆溫暖的。那個時代,說要出版他的攝影集,他還以為我是工業區裡冒出來,口袋鼓鼓的工廠小開啊」,「當年,我們在一起挑選《鴉》裡頭的照片時,他幾乎不太發表意見,感覺也在等著看,這書最後會長成什麼樣。還有,遇到跟設計師意見相左的時候,他總是會站在我這邊,幫我撐腰。」

大田通貴這位憑直覺的天生好手,以及長期協助蒼穹舍擔任攝影編輯的長谷川明,後來所實踐的編輯策略,主要就是學院裡常講的隱喻、類似、對比、衝突的蒙太奇式手法,將深瀨由不同視點,描繪人與烏鴉,烏鴉與環境,人或烏鴉自身,或環境與人,以及那些噴發、燃燒、裸女、貓臉、魚體、飛行器等等,看似無關,卻又深具想像力和暗示性的作品,靈活地交錯與對應,架構出一個既錯綜複雜又串流融匯的多層結構。

雖然對大部分觀者來說,初看整本攝影集,不免會短暫或更長時間,留處在現實與記憶,直白與隱喻間的感知落差,但不祥的烏鴉,懾人的荒野和令人窒息的黑白,的確有效折射了深瀨昌久,默然在觀景窗之後,於晦暗孤獨的環境中,探究自我的壯絕與惆悵。更珍貴的是,它們開闢了一條看似迂迴纏繞,卻又殊途同歸的路徑,時而低迴,時而高張地牽引讀者,走入那片噬人卻也無悔的驚濤駭浪之中。與其說,深瀨試圖援引烏鴉,藉以表明心跡剖述自我,毋寧說,深瀨已然內化成為烏鴉,兀自游移在北海道暗夜裡的荒原與街頭。

1986年蒼穹舍推出的第一版,與2008年鼠洞藝廊(Rat Hole Gallery)所復刻的《鴉》,當年在日本國內都只限量發行了1,000本,特別是鼠洞那次的復刻,我記得新書的含稅價格就要10,500日圓(約新台幣3,000元),當時因為蒼穹舍版實在太稀缺,雖說這版本花了15年才賣完,網上資訊卻非常匱乏,幾乎就是少數高價二手書店或美術館的典藏書庫,才能一睹全貌的夢幻等級,因此,非常受到關注和詢問,不少生活拮据的窮學生,都願意省吃儉用買下這難得的復刻《鴉》,當然2008年那次的復刻版,也在相對短的時間內全球完售,算是創下了攝影集的銷售佳蹟。

另外,蒼穹舍推出的第一版《鴉》,也曾在2010年,參加由英國最老牌的攝影雜誌BJP(British Journal of Photography)所舉辦,過去25年來最佳攝影集(The best photobook of the past 25 years)的評選。評審團成員,包括有克里斯.基利普(Chris Killip)、傑瑞.貝傑(Gerry Badger)、烏特.埃斯基爾森(Ute Eskildsen)、傑佛瑞.拉德(Jeffrey Ladd) 以及澤田陽子(Yoko Sawada)等5位,來自歐美和亞洲,具備攝影創作、出版、策展、研究、評述等實務經驗的專業人士。而這本來自亞洲,帶著東方神秘色彩,直探生命基底,被視為對核能與工業化的預言式批判,體現戰後日本普遍性創傷的攝影集,最後,出乎意外地奔回到本壘,獲得首獎。評審團一致讚譽,「《鴉》是一個充滿隱晦與苦澀的傑作」。第二名則是大家耳熟能詳的南.戈丁(Nan Goldin)的《性依賴的敘事曲》(Ballad of Sexual Dependency),緊接在後的,還有馬丁.帕爾(Martin Parr)的 《最後的度假勝地》(The Last Resort),以及保羅.格雷厄姆(Paul Graham)的《關懷之外》(Beyond Caring)等等膾炙人口的名作。

至於在日本以外的海外版本,則是Bedford Arts在1991年出版的美國版《The Solitude of Ravens》,以及2017年,由英國的出版社MACK參照1986年蒼穹舍的規格和設計,所大量復刻的版本,這個儼然是攝影集史上少有的發行規模,固然回應了眾多的購買需要,但以這幾年《鴉》所受到的推崇和關注,加上結合書寫、展覽、收藏以及傳媒的全球性推播,固然已幾乎是深瀨迷人手一本的狀態,時至多年後的今日,各地仍有的庫存,雖然無損於經典,也無礙於傳說,卻也提示了,即便是傳奇作家的稀缺逸品,特別是創作型攝影集,在全球市場規模下,可能存在的銷售門檻與極限。

1992年的6月20日深夜,是個大雨滂沱的夜晚,深瀨一如往常,出現在新宿的黃金街,按著常年的習慣,隨性的流連在Saya、Kodoji和Nami這幾家熟識的酒館。由於,他先前就曾在樓梯間跌跤,酒館老闆顧及安全,還特別為他裝設了扶手。那天夜裡,酒過三巡的深瀨顯得遲緩,打了招呼後,起身準備返家,就在闔上門的瞬間,砰的應聲巨響,因為酒醉加上樓梯濕滑,深瀨這回又從2樓摔落了。

擔任助理的瀨戶正人,描述了一小段將近30年前的往事,「深瀨先生摔倒了,在東京女子醫大,電話那頭,傳來友人急促的聲音,憑藉著跟往常不同的氛圍,我大概可以想像後續的發展了,但也萬萬沒想到,會是那麼嚴重。」

「那晚的大東京,籠罩著梅雨鋒面,風雨交加,簡直像個颱風天,我從川崎上了計程車,司機緊盯著雨刷的縫隙,在大雨中奔馳,雨水就像從水桶裡倒出來的,從擋風玻璃和車門邊傾洩而來。我感覺就像迅猛潛入水中那般,與其說前往醫院,倒不如說,是在追尋沉入海底深處的深瀨先生。」

後來,經過醫院的診斷,深瀨因為腦部直接受到撞擊,造成嚴重挫傷,不僅從此喪失語言與記憶能力,更無法自主重返社會,之後,深瀨在需要被照護的情況下,在安養院待了20年,一直到2012年的6月9日,一樣是個下著大雨的日子,以78歲的高齡,孤獨的謝幕。

每次提及他的作品和他所經歷的人生,我總還是會想,如果最後這20年,深瀨昌久是健康清醒的,他必然仍是黃金街酒館的常客,也會因為要打發無聊的人生,繼續拍照,除了對酒商酒館有貢獻,勢必也會為日本國內的攝影環境帶來催化,歐美對他以及連帶對日本攝影的關注,也可能提前,但這一切的推論,終究無法改變,深瀨在58歲壯年,遇難停滯的事實,以及在停滯後的20年裡,他所持續帶來的全球性攪動。

因此,試論我們如何在客觀的基礎上,審酌一位攝影家的歷史定位;面對議題的態度?本職學能的嫻熟與否?藝術市場上的反應?知名度的高低?創作質量的多寡優劣?引發衝擊與感動的程度?試圖連結的生命深度與思想高度?是否將自己貫徹在作品中,不斷呈現自身的生命狀態?又或者,是否透過作品,對攝影潮流、教育、評論、社會環境與文化現象,提出深刻且獨特的回應?舉凡上述的參考座標,環視攝影的歷史星空,深瀨昌久當是符合其中多項的一位。而《鴉》也毫無疑問的,將成為研究日本近代攝影史以及認識深瀨昌久的必解球路。

1992年6月20日,深瀨從樓梯跌下的那晚,隨身的皮革攝影包裡,除了有十來捲尚未沖洗的底片,愛用的Nikon F3機身上,刻度則停留在第30格。原來,這些都是他受《中央公論》雜誌的委託,剛從北海道拍回來的。而那最後一捲的第30格,因緣際會,成了深瀨生前,為故鄉所留下的最後話語;那格底片的場景,就在北海道的羅臼附近,一處籠罩著霧氣的漁村,漁船的桅杆和幾根電杆,在寂寥的日沒時分,蒼茫指向天際,杆子和電線幾乎佔了畫面的三分之二強,頂端清晰可見烏鴉停留的身影,是張深瀨少有的直幅構圖,或許是定數,或許是巧合,跟《鴉》裡頭最後出現的直幅作品一樣,蕭瑟中彷彿又隱約訴說著什麼。

20年語言與記憶能力的喪失,對無法自主表達的深瀨昌久來說,肯定是個痛不欲生的漫長過程, 而更決絕的是,命運的流轉一點都不手軟,一絲也不退讓,終究還是讓他透過作品,貫徹了自己長達五分之一個世紀的最後人生。伴隨著深瀬昌久的遭難與辭世,時間不僅未帶來遺忘,反倒更清晰了攝影路上,這位出身東洋,孑然佇立在一個孤高境地的悲傷身影。

【歡迎影像專題投稿及提案】 請來信[email protected],若經採用將給予稿費或專案執行費。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。