位在台南與高雄交界的寺廟「龍發堂」,收容了約500名精神病患,半個世紀始終在體制外,宗教療法是患者最後救贖還是偏門左道,長期爭執不下又無可解決。

去年(2017)寺內爆發嚴重的阿米巴痢疾合併肺結核群聚感染,高雄巿政府宣布將令其解散,《報導者》獨家深入採訪「堂眾」及家屬面臨的處境,對照公部門的介入行動,透過1980年代第一位進入調查的精神科醫師文榮光的歷史視野及影像紀錄,共同與這場跨世紀的「歷史共業」對話。

美玲熟稔地將樂譜架在薩克斯風的吹管上,《驪歌》的樂聲迴盪在空蕩的佛堂,她再選了其他三首平時練習的曲目,專注吹奏。難得拿起這把跟著她已經12年的樂器,這陣子以來的憂容一掃而空,臉上泛起滿足的笑。

「要認真學啊,學什麼就要像什麼,對不對?人家教我,我就要用心教別人,要傳下去,不要只有自己會而已,我都教會四、五個同學喔!」

因為此地已被衛生局指定為疫區,限制集會活動,再難像以往每日上下午可固定到廣場散步活動、跳宋江或練習樂器,大多時間都必須待在佛堂旁的水泥大樓內——無隔間的開放床位或通鋪,曾是500多名居住在龍發堂「堂眾」的家,因為疫情已近半被移出到醫療院所。

12年前,美玲第二次來到龍發堂。因為精神疾病反覆發作,家人四處求醫、住院治療皆無效,長久以來家中積蓄已花費殆盡,加上擔心發病時的行為舉止有天會傷害自己的孩子,無比內疚的她,想到19歲出車禍那年不省人事,曾被父親送來龍發堂,於是自己騎車來到當年使她恢復健康的地方,請求師父收留,一住至今。

外人眼中的黑暗角落,是接納如她一般失序人生的庇護所。

「這裡的空間大,可以很自由活動,跟在醫院最大差別是,藥物會減輕,師父待我們像家人,堂眾就像親姊妹,互相聊天、幫忙。」

高雄縣路竹鄉民李焜泰於1970年代出家,法名釋開豐,在家鄉農地創辦龍發堂,偶然收留第一位精神失序者,因常四處縱火燒草寮,只好用草繩相繫,與其一同工作、生活,騷亂之人竟逐漸乖順,一時之間龍發堂名噪四方,越來越多民眾將罹患精神病的家人送來。 早年的權宜之計,後演變成為著名的「感情鏈」,將躁動與被動的堂眾以鐵鏈相繫,由前者帶動後者,誦經禮佛、飼養豬雞、製作衣物,彷如一片自給自足的化外之境,藉民間宗教與體力勞動,開創出有別於主流精神醫療的照護模式,後來更訓練堂眾跳宋江、吹樂器等才藝,展示神奇的收治成效。然而過往報導影像中的鐵鏈意象已深入人心,大剌剌刺入以文明自居的現代社會,罔顧人權的爭議無止息。 後來因口蹄疫而停止飼育家畜,成衣廠也關閉停產,今日的龍發堂已非簡陋的茅草磚房,立面造型俗麗的佛堂裡,2004年去世的釋開豐「金身」端坐,儼然永恆神祇接受信眾朝拜,佛堂旁一幢地下一層地上七層的水泥大樓聳立,百名堂眾居住其中,身上的鐵鏈也大半見不到了,但「兩兩相繫」、「互相帶動」的遺緒,仍根深蒂固地存在。作為一所長久自外於政府法規與體制的機構,除了20多名出家人,完全沒有專業的醫護人員照顧,上百名住民依賴團體內部的自我管理維繫平日生活,由功能較好者擔任「班長」,帶領與指揮其他人。

2017年中龍發堂爆發阿米巴痢疾合併肺結核群聚感染後,鑑於收容堂眾的空間衛生條件堪慮,有可能使疫情擴散,在將受感染的31名患者送醫治療後,高雄市衛生局即著手將其他住民依照病症的嚴重程度,分批陸續移出安置到專業醫療機構,更在2017年12月21日依據《傳染病防治法》公告龍發堂為法定傳染病疫區,所有堂眾「只出不進」,意謂著一旦被轉出,就不能再回到龍發堂。 但由於龍發堂完全脫離精神醫療體系,正規的症狀分類資料闕如,於是從10月底到11月初,多位精神專科醫師進駐,持續9個工作日的時間診斷全部住民(包括堂中出家的師父也被當成病患問診),按照「精神病患性質評估表」分為六類,其中第一、二類的精神病症狀最為嚴重,無法維持個人衛生及生活行為,必需優先被移出安置。

美玲一直記得,剛進來時衣不蔽體、什麼事都不知道的情況下,一位較資深的堂眾細心教導陪伴,漸漸使她能夠自理生活,到了現在,換成她耐心地幫助狀況不好的堂眾。但因為高雄市衛生局的規定,這位資深堂眾昨日被移往凱旋醫院,在不斷的哭泣與抗拒中,仍堅不簽署住院同意書,最後衛生局與醫院人員以「強制住院」的方式,被送進這座高雄地區最大的精神專科醫院。美玲擔心得哭了,害怕下一個就輪到她,被永遠的從這個大家庭拆散。

「11月份凱旋醫院的醫師一來就問我,妳有沒有想自殺?在龍發堂有沒有人要害妳?有沒有什麼委屈?有沒有家人關心?我說:『都沒有。』住在這裡12年,家裡的人從沒來會客,只要有師父們的關心就好了,在這裡很快樂,情緒穩定又沒有暴力傾向,還會幫忙同學洗手、洗澡、穿衣服、穿襪子、剪指甲,照顧比我弱勢的人,不知道為什麼把我分成第一、二類?也不會聽我們講我們的心聲,只談個兩分鐘就要決定我的下一步人生,我們雖然是病患但也有人權耶!不是人家強制像動物一樣牽你到哪裡就要到哪裡,我好害怕他們打乖乖針(鎮靜劑)就直接把我們拖走了!」

美玲的心聲無處訴說,她與其他500名龍發堂堂眾皆被外界看作同一張可憐的受害者面貌,被龍發堂的惡勢力所掌控,不想被移出只是囿於改變或是被洗腦的樣板。

然而,仍無法隱藏公部門介入處理的粗糙手法。在極度壓縮的診斷評估時間中,堂眾常因態度不配合、透露的個人訊息有限,原本生活能自理者竟被醫師分類成第一、二類精神症狀最嚴重患者(包括一位年長的出家師父),造成醫療專業判斷與住民自我認知的巨大落差。

「醫生問我一些過去的事情,我說:『對不起,過去的事我不想提,請你不要再問這些問題。』只見面兩次,加起來不到5分鐘,就下了第一、二類型的評斷。該做的檢查我們通通有遵照,假如今天得傳染病,把我轉到別的醫院治療我接受,但是用這種粗糙的方式把我當作洗手都不會洗手,強制到醫院吃藥,那我還真的變成神經病!」

60歲的漢民,過往人生不是沒有見過風浪起落,他不能接受,高雄市衛生局派來的醫師對他的生活完全不了解就逕自分類,更擔心若被轉出到陌生醫院,被當成白老鼠,餵食在缺乏互信關係的診斷過程下所開的藥物。

漢民退伍後跑船賺了筆錢,隨即結婚即赴美開餐館,在科羅拉多州首府丹佛住了7年,後來出事回台,轉而往來兩岸經商,是最早從中國進口大理石的人之一,後來生意失敗精神出狀況,在國軍台中總醫院歷經三位主任醫師診斷為憂鬱症,前前後後住院10年,4年前由子女介紹住進龍發堂。

「我來這邊學了很多,體會到這麼多人比我可憐,我還能幫忙照顧別人,幫忙洗澡、餵飯,這都是受一些師兄的感動,他們每天照顧我們是沒有領錢的,人家是為了什麼?為了出於人類的一種愛!以前在外面請人照顧,特別看護一天2,200元半天1,100元,誰付得起?我來這裡一個月一萬,吃住全包,很多人一毛沒繳,也跟大家一同吃住,不因有繳錢就吃較好。在這邊起碼感覺被當做一個『人』看,在醫院,不管再怎麼樣人家眼裡看你就是精神病患。」

為預防下一波可能的感染,衛生部門與醫療專業人士持續進入長久封閉的龍發堂執行環境查核、人員清點與住民的血液篩檢、胸部X光等身體檢查,然而,對漢民而言,那些昂著下巴、以尖銳眼神掃視、舉起強力手電筒探照牆角的大官,只把他們當作動物園裡的動物,無人在乎他們內心真正的想法。

「衛生局的人每個禮拜來好幾次,搞得我們得時時standby,我還可以控制情緒,有些人真的沒辦法,被你在那邊操,操完之後晚上他就發作,大吼大叫。每天都看著被點名的人,行李收一收上車馬上就走了,連講話的機會都沒有,如果有一天我已經被送到醫院,麻煩你們去查一下在哪一家,去探視一下,幫我個忙,救救我這個老人家。」

「那裡像一個非洲部落,環境比北韓還糟糕,很不可思議。」高雄市衛生局副局長林盟喬說,去年爆發疫情後,他率隊進入龍發堂稽查近10次,談起看到的景象還是心有餘悸,鐵欄杆內成群像殭屍不停繞圈的病患、糞溝裡堆積的糞便、蚊蠅鼠蟑等病媒爬行、態度不配合甚至從樓上丟下鐵條的工作人員⋯⋯再再印證他心中龍發堂等於人間煉獄的印象。

「我們接受正規的醫學教育後去執業,但是台灣卻有一塊地方,不知道為什麼就關在那裡,過著不為人知的生活與治療方式,對於我們衛生醫療專業人員來講,是一種很奇怪的陰影跟恥辱。」

禁錮堂眾的鐵欄杆,因為一次偶然的事件而被打開。2017年7月5日,一名患者嚴重腹瀉病危,經查個案來自龍發堂,衛生單位驚覺事態嚴重,高雄市衛生局對龍發堂全面採檢,從7月至9月發現13名阿米巴痢疾確診個案,11月到12月疫情持續延燒,再度爆發18名確診個案,疾管署在11月份發現疫情嚴峻,下達應將其列為「感染控制查核」對象。

「我們懷疑過去也可能發生過類似的事,但被堂方全力防堵掩蓋,百密一疏,這次因為當天是假日,沒有小診所可以處理,他們不小心把個案送到大型醫院,經過通報才被我們發現。」高雄市衛生局疾病管制處處長潘炤穎說。

阿米巴痢疾主要由糞口傳染,多見於熱帶地區衛生較差的農村,經過衛生條件的改善,幾乎已在現代社會絕跡,意外曝光的疫情,使得長期處於灰色地帶的龍發堂出現一道破口,讓公權力得以名正言順介入。

「因為龍發堂從開始就是一個沒有正常立案的單位,各方面想管理它卻又無法可管,長久以來又是一個既存事實,各單位都非常頭痛,疾管署因為疫情,不管不行,放那邊再擴大蔓延甚至死人,我們都難辭其咎。因為關係到傳染病、患者就醫權、疫病防治等,我們有更多資源,從制度面直接介入。」林盟喬說。

當堂眾持續被帶走,由於環境衛生與照護方式從各方面都不符合現代醫療機構的規範,衛生局頻繁的查核過程中,從《傳染病防治法》、《食品衛生管理法》、《精神衛生法》開出近百萬的罰單,並要求限期改善。

「都說『防疫如作戰』,但從7月到現在,好像是他們在跟我們作戰。」龍發堂秘書兼發言人李芳玲說。對於龍發堂的管理者而言,公部門一股腦放大各項缺失,施以嚴厲的處罰,塑造負面的社會觀感,卻不願議協助輔導,背後目的很明顯,就是要讓龍發堂消失。

「發生疫情後,12月18日召開的第一個記者會也不是在探討傳染病,反而找了台灣精神醫學會連署、康復之友協會背書,就會覺得到底是怎麼一回事?講白點,龍發堂照顧這些精神病的孩子,讓家屬安居樂業到底是做錯什麼?」

與家屬的「互生關係」,是龍發堂得以長久存續的最重要基礎。疫情爆發後,排山倒海而來要解散龍發堂的風聲,讓許多家屬在惶恐中夜不成眠。

家住台中的劉如臻,是最早現身與官方激烈對話的家屬,「我在高雄市衛生局局長黃志中的臉書中說,你們一直用輕蔑的語氣批評龍發堂,等於也是在刺傷家屬的心,我們因為這個小孩子經過長期折磨,好不容易在這裡平靜下來,今天你們每個人都自認正義使者,說要來替我們的小孩爭人權。請問這28年來,擁有公權力的政府和掌握專業的醫生為我們做了什麼?像皮球一樣踢過來踢過去!而從頭到尾真正的病人、家屬、付出照顧的龍發堂,被關在裡面啞口無聲,任外面的人攻擊!」

劉如臻弟弟的故事,幾乎家屬共同經歷的縮影。家人從20多年前就帶著發病的弟弟在彰化基督教醫院、草屯療養院來回奔波醫治,住院一段時間,被醫生說好了要出院,回到家又陷入反覆發病的輪迴,半夜拿菜刀、放火,甚至出動隔壁派出所三位警察壓制,走投無路之下打聽到龍發堂,師父來到家裡說,走,跟著師父走,我帶你去修行,弟弟突然之間整個穩定下來,就此在龍發堂度過20年安靜的日子,直到疫情爆發,在第二波感染阿米巴痢疾的名單中,與18名堂眾被送到高雄市立民生醫院住院治療。

劉如臻兩次去探視,發現弟弟頭上多了許多道傷疤,醫護人員表示他入院後一直在抓頭,把自已抓傷,以前看到姊姊來都會打招呼,住院後反應也變得遲鈍呆滯,認不太出親人。

關於何時出院、堂眾的下一步何去何從,衛生局至今都無法給出明確的答案,眾多家屬已按捺不住,打算成立自救會,劉如臻對龍發堂前景感到悲觀,經濟條件還算充裕的她,已準備自行安排未來能夠長期照護弟弟的處所。

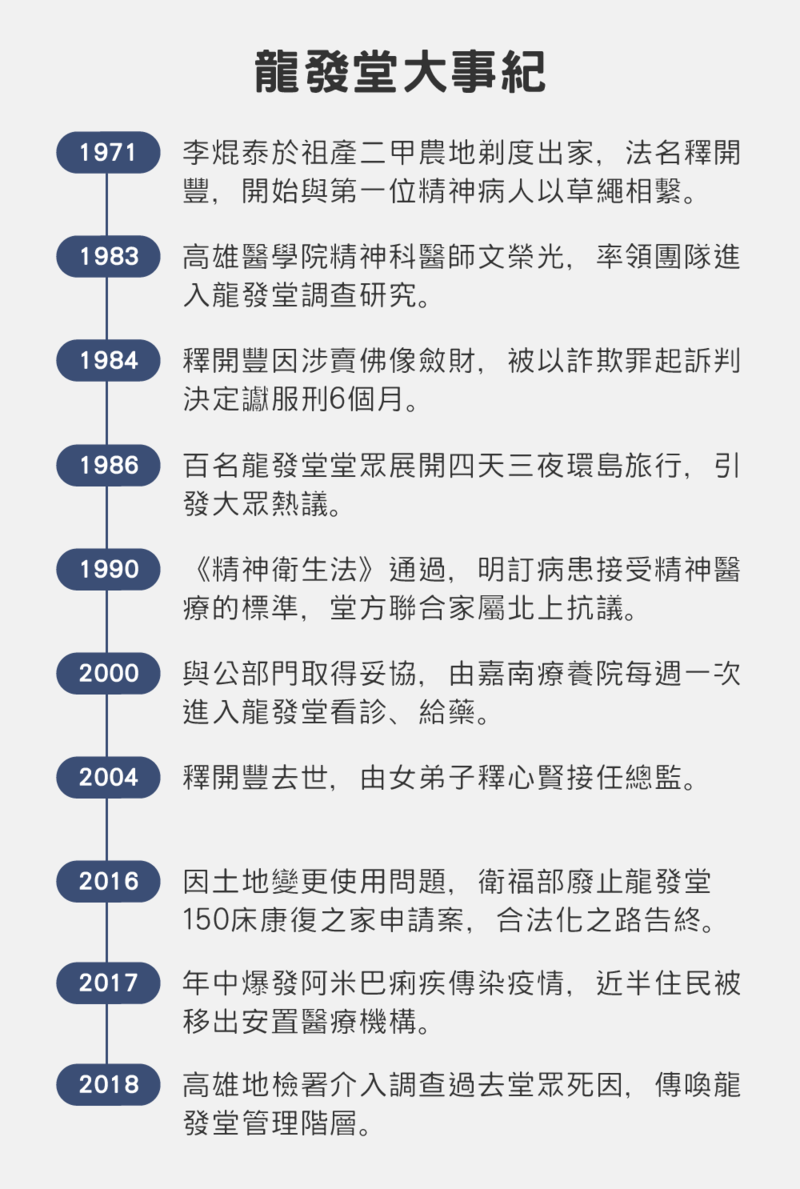

龍發堂長達半世紀的歷史,就是一連串堂方、家屬/官方、精神醫療形同水火的對抗拉鋸,在1990年《精神衛生法》立法前後達到衝突的最高峰。因規範精神病患需接受醫療,堂方聯合家屬北上立法院與衛生署陳情抗議、到支持法案的立委家門前奏哀樂,揚言解散把數百名精神病患放出來等,在精神醫療資源仍不充足的年代,公部門視之為燙手山芋,而默許它繼續存在。

「時空變化之大,當年的媒體輿論一面倒的挺龍發堂,整體社會氛圍使政府難以處理。」文心診所院長文榮光說,「1984年,老師父釋開豐因為販賣佛像斂財的罪名被抓去關半年,出獄時像黨外人士一般,民眾夾道歡迎。當時還是戒嚴時期,民眾對國民黨政府、司法部門很有敵意,把他當英雄凱旋歸來。」

1980年代文榮光擔任高雄醫學院附設醫院精神科主任期間,曾接受國科會委託帶領醫學團隊進駐龍發堂進行深入的調查研究,詳細記錄與分析堂中的日常作息活動,並對當時的一百多名堂眾進行全面性生理與精神症狀鑑定、家屬求助模式調查等等。

那是兩種截然不同文化,在歷史上第一次、也是唯一一次的「人類學」式交會:一方是自豪於獨道的收治病患成果,對專業者敞開大門展示並期待獲得認可的龍發堂;另一方是為探詢民間社會自主發展出的非醫療模式,充滿熱情與使命感的精神醫療拓荒者。

在精神醫療尚未全面朝向藥物控制,對社會文化與心理治療模式充滿開放、多元想像的年代,兩者曾有對話甚至合作共生的可能。

龍發堂病人的社會功能沒有退步,反而有進步,即使是一點點,已是非常難得的成就,何況,該堂的復健模式是『土法煉鋼』式的,而且是監禁式與機構化,也許,該堂提供的民俗醫療可能發揮類似心理治療的作用,可促進病人對出家人的順從度與接受度。另一方面出家人對病人的態度比起家屬也許較接近治療性(高度的容忍與接納,較少負面情緒的投入而有較多正面的情緒支持)。《慢性精神疾病患者求助行為及其復健模式的比較研究 I、龍發堂的故事》,P.37

文榮光在1984年的研究報告中曾如此寫道。然而,報告結論中的另一部分,卻使雙方關係決裂,此後龍發堂對精神醫療徹底關上大門。根據文榮光團隊調閱與龍發堂合作診所開出過往堂眾的死亡診斷書,發現平均年齡偏低(33歲),死亡比例偏高(當時堂眾總數約200人,平均一年死亡近10人),而且近半是因感染而死亡,可事先預防及治療性相當大。

「龍發堂的聲望當時正如日中天,這個重要的結論在當時發揮不了影響,這麼多年下來,在裡面『死於非命』的堂眾我判斷至少有500位,這是我心中的痛!」

時間不會回頭,曾有的對話機會已經永遠失去,重複落入訴諸「道德」的對立:龍發堂聲稱出於宗教善心替家庭社會「解決」問題,公部門為「解救」被社會家庭遺棄的病患而義無反顧介入,這或許正尖銳反應此疾病難以用科學與醫學完全解釋、治癒,牽涉到不同經驗與立場的道德本質。

2018年1月初,司法單位開始介入龍發堂問題,高雄地檢署傳喚總監釋心賢與住持釋心善等管理階層,針對過往堂眾的死因疑點進行調查。文榮光的遺憾與嘆息,35年後終得到正視。

1月13日與衛生局的一場閉門會議裡,文榮光以「跨世紀的歷史悲劇」為題,對政府部門提出建言,表示歷年來上百億的預算被投入改善精神醫療時,龍發堂的病患卻猶如社會棄兒,這是一個要由政府概括承受的歷史共業,應該將宗教與醫療分開,以專案經費全面接管及照顧病患,讓龍發堂回歸其宗教信仰的功能。

在與國家與橫亙半世紀的角力中,龍發堂最後的命運已經大致底定,翻過新的一頁,曾經走在醫療與道德暗影地帶的堂眾們,能否跟這個非黑即白的新世界重新接軌?他們曾經被遺忘的生命,將在未來檢驗著現在以「人權」為名的許諾。

用行動支持報導者

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

你的支持能幫助《報導者》持續追蹤國內外新聞事件的真相,邀請你加入 3 種支持方案,和我們一起推動這場媒體小革命。