Hello World 國際週報》

美國右翼保守派領袖查理・柯克(Charlie Kirk)在9月10日遇刺身亡後,原本已高度緊繃的美國意識形態惡鬥進一步升溫。美國總統川普(Donald Trump)誓言為柯克復仇,並於9月22日簽署行政命令,試圖以仍有憲法疑問的反恐手段,清剿組織鬆散且界線模糊的「反法西斯主義運動」(Antifa)。

與此同時,圍繞「該不該哀悼柯克」的左右論戰,也迅速引爆右翼論述稱之為「後果文化」(consequence culture)的新一波取消文化(cancel culture)衝突。這場爭議不僅牽動美國知名脫口秀節目,更將柯克之死所掀起的政治震盪與社會嫌隙推向全球,甚至遠在韓國,也因而出現「內政衝突國際化」的爭議。

2025年9月21日清晨3點,亞利桑那州立農業體育場外早已擠滿成千上萬名等待入場的民眾,他們徹夜排隊的活動,是美國保守右翼意見領袖查理.柯克的追悼會──11天前,柯克在猶他谷大學(Utah Valley University)的辯論活動上遭槍擊身亡,得年31歲;11天後,將近10萬名保守派的悼念者身著代表美國國旗的紅白藍三色服裝,浩浩湯湯地趕往鳳凰城外的追思會場,要送這名年輕的保守派領袖最後一程。

追思會的舞台上,除了柯克的遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)之外,登台發表悼詞演說的還包括柯克生前的兩大政治密友──美國總統川普與副總統范斯(J.D. Vance)──MAGA運動與川普白宮團隊的核心要角,包括國務卿盧比歐(Marco Rubio)、國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth),甚至與川普公開鬧翻的全球首富馬斯克(Elon Musk)也一齊現身悼念。

「我的丈夫查理,他致力於拯救年輕人,即便像是那名奪走他生命的年輕人,」繼承夫婿事業、成為「美國轉捩點」(Turning Point USA)新任執行長的艾瑞卡,在悼念舞台上非常積極地強調教會團結與寬恕前進,她不僅引用耶穌被釘上十字架時的話語,更公開表達自己選擇「原諒」的意志與決定:

「那名(殺死查理的)年輕人,我原諒他。我選擇原諒他,因為這就是基督所做的,也是查理會做的事──回應仇恨的,不應是仇恨。福音給我們的答案是愛,只有愛才是永恆的解答。」

然而隨後登台的川普總統,則有截然不同的想法。在滿場觀眾不斷響起「USA!」與讚美耶穌基督的吶喊之下,川普展現出高昂的「戰鬥」情緒,他一方面稱已故的柯克已成為「美國自由的殉道者」,但另一方面則再次暗示自己將擴大清算左翼、自由派、民主黨及拜登(Joe Biden)政府對於這場悲劇的「相應責任」:

「查理從不憎恨反對者,他總是希望他們好,而這正是我和查理最大的不同──我恨死我的對手們,也絕不希望他們有好下場。」

儘管刺殺柯克的槍手羅賓森(Tyler Robinson)在犯案33小時後便因父母勸說而投案,被捕後卻對案情細節三緘其口,極不配合檢警調查。因此,檢方目前僅能透過羅賓森父母的證詞,間接且模糊地判斷行凶動機,可能與他「近年開始左傾的政治意識形態」有關。

但在調查進度卡關的同時,柯克之死也讓美國陷入相互指責的嚴重分裂,而其中最大的衝突點即是:左右派雙方,究竟誰應該要為愈發嚴重的美國政治暴力問題,負上更大的責任?

像是自由派陣營以國會眾議院民主黨「進步派小隊」(The Squad)的創始成員歐瑪(Ilhan Omar)為攻擊箭頭,大聲批評柯克生前針對少數群體的種種仇恨言論「不值得被美國社會緬懷」,更譴責川普未能在政治暴力增溫的敏感時刻團結國民,反而全力煽動對抗情緒,將柯克之死作為MAGA運動的政治牟利工具。

以川普為首的白宮團隊則強硬主張:美國社會必須向「『激進左翼』發起的政治暴力」宣戰。像是在柯克的追思會上,登台致詞的范斯,就尖銳指責美國政壇素來以團結口號迴避問題癥結的鄉愿心態:

「(如果柯克還活著的話),我想他會鼓勵我應當誠實,誠實地坦承邪惡是真實存在於我們的身邊──我們不該為了維持某種虛偽天真的『社會和諧』(Kumbaya moment)而假裝這種邪惡不存在,而是應當正面對決,誠實地將之視為一種病態。」

至於一直指責「極左瘋子殺死了柯克」的川普,更在9月22日簽署一項模糊卻極具法律爭議的總統行政命令,將組織鬆散且去中心化的「反法西斯主義運動」(Antifa)指定為「國內恐怖組織」(domestic terrorist organization)──儘管美國目前並無任何法律授權聯邦政府得以監控、制裁或將任何團體正式指名為國內恐怖組織,因此川普的行政命令究竟該如何進行,目前的施行細節與法律程序仍模糊不清。

Antifa一詞作為政治運動的代名詞,最早可追溯至1920年代的義大利與德國。當時以共產黨與極左翼為首的反極右派勢力,號召抵制並阻止墨索里尼(Benito Mussolini)與希特勒(Adolf Hitler),發起各種抵制與反抗行動。

但在當今的美國,Antifa通常代指自2016年川普第一任總統任期以來,以反對川普政府或MAGA主義為號召的極左派街頭行動。這些行動時常以「包圍」或「擾亂」白人至上主義遊行與極右派集會為訴求,但也經常以「以暴制暴」的手段進行騷擾、肉搜、煽動,甚至與極右派對手爆發流血衝突。

儘管絕大多數研究與報導都指出,與其說Antifa是一個「有組織的運動」,更準確的說法是:它是一種鬆散、去中心化、極為非主流且缺乏統一指揮的極端政治現象。然而,自川普執政以來,他卻始終主張Antifa是一個有組織、企圖顛覆美國穩定的「極左派大型陰謀」。因此,早在第一任期開始,川普便多次呼籲將Antifa列為「聯邦指定恐怖組織」,藉此擴大針對特定組織與運動的情治監控與掃蕩逮捕。

但在現行的《美國憲法》與司法制度下,聯邦政府僅能指定並監控「外國恐怖組織」及其在美國境內的活動,卻沒有任何法源能授權其將「國內恐怖組織」納入監控。這是因為《美國憲法》第一修正案保障公民的言論自由與結社權,執法行動必須針對具體的犯罪行為,而非其背後的意識形態;換言之,聯邦政府雖有權追捕「已有犯罪事實的極端主義者」,但無法以「國內恐怖主義」之名,預先授權對特定意識形態團體的監控與搜捕。

過去,美國政府曾多次試圖推動聯邦層級的《國內反恐法》,但因與《憲法》第一修正案存在明顯衝突,最終無論共和黨或民主黨,皆曾基於違憲疑慮而公開反對。因此,川普本回的行政命令將會如何執行,目前仍有相當大的制度阻礙與憲法疑慮。

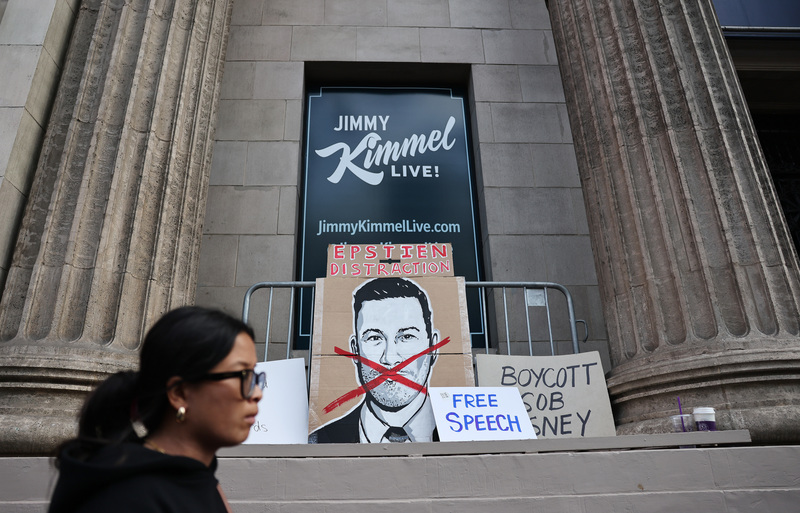

從政壇開始的分裂對抗,很快在美國社會延燒成新一波文化戰爭。像是社群媒體上便出現大量的「言論糾察隊」,針對各大媒體、意見領袖、甚至普通網友對於柯克案的言論發動肉搜檢舉與抵制行動──其中,尤以脫口秀主持人吉米.金摩(Jimmy Kimmel)的「被取消事件」,最是引爆美國輿論的衝突論戰。

57歲的吉米・金摩是好萊塢最著名的喜劇主持人之一,也是《ABC》電視台深夜脫口秀節目《吉米夜現場》(Jimmy Kimmel Live!)的看板人物。在美國輿論光譜中,金摩被認為是MAGA運動的強烈質疑者,他個人更親自由派的風格立場,過去也曾多次因嘲諷川普與其支持者而一直被保守派視為眼中釘。

雖然在柯克遇刺當天,金摩第一時間就公開表態譴責暴力並向柯克的遺族致哀,但在9月15日──也就是柯克遇害5天後──的《吉米夜現場》節目裡,他卻發表了一段尖銳的批評獨白。吉米・金摩先是質疑川普哀悼柯克的方式與誠意,並將之與2020年1月6日國會山莊襲擊事件相比,批評白宮與MAGA對於政治暴力的雙重標準,「正竭盡所能地試圖利用柯克之死獲取政治利益。」

一開始,《吉米夜現場》的發言並未引發輿論注意,但在節目播出的24小時後,社群平台X上的幾個監控自由派媒體的帳號卻先後點名金摩的深夜發言是在煽動仇恨,驟然展開的病毒式傳播這才凝聚起排山倒海的社群怒火。接著,注意到社群「炎上話題」的馬斯克也在9月17日上午──也就是節目播出的兩天後──於社群上發文聲討金摩。幾個小時後,美國聯邦傳播委員會(Federal Communications Commission, FCC)主席卡爾(Brendan Carr)便公開威脅《ABC》必須立刻懲處發言不當且「意圖誤導美國社會」的金摩,甚至暗示FCC手上還有諸多手段可動用,「奉勸各位別敬酒不吃吃罰酒。」

FCC主席的公開威脅,立刻將這場脫口秀風波升級成一場關於言論自由尺度的《美國憲法》論戰。但人在暴風眼中的金摩還來不及反應,《ABC》電視台和其所屬的迪士尼集團(Disney)就直接宣布:即日起,《吉米夜現場》將無限期停播。

迪士尼表示,針對《吉米夜現場》的處置是為了「冷靜輿論爭議」,《ABC》並沒有提前終止節目合約,也仍持續向停工中的製作團隊發放薪水。然而《ABC》並未承諾《吉米夜現場》會否復播,也並未說明此一決定是否與卡爾的口頭威脅有關。

《路透社》(Reuters)指出,在FCC主席公開威脅《吉米夜現場》的幾十分鐘後,與《ABC》合作、負責在全美各地播送授權內容的兩大廣播公司──Nexstar和辛克萊廣播集團(Sinclair)──就已先行宣布:因為無法接受金摩的「攻擊性言論」而即刻停止在旗下電視台播放《吉米夜現場》。同一時間,迪士尼高層與《ABC》電視台也緊急約談金摩,並得知他原本預計在同日晚間播出的新一集節目中發出「反擊澄清」,但迪士尼認為該內容將讓失控的輿論風暴更為惡化,於是立刻決定以無限期凍結播出的方式,要求節目組「暫避風頭」。

雖然FCC是美國電視與廣播的監管機構,但由於《美國憲法》第一修正案對言論自由的強力保障,除非廣播內容蓄意虛假誤導,並同時對公眾利益造成嚴重傷害,否則按照政治慣例與法律,FCC很難對爭議言論或節目內容執行「直接干預」。然而,決定停播《吉米夜現場》的迪士尼、Nexstar和辛克萊廣播集團,正巧都有重大的頻道或競業併購案件等待FCC審核,因此美國輿論普遍認為:電視台高層之所以立刻凍結節目,就是害怕進行中的重大併購案會遭已放話公開施壓的FCC刁難。

迪士尼的停播命令出爐後,素與金摩針鋒相對的川普不僅大表慶賀、嘲笑《吉米夜現場》是自作自受,更盛讚卡爾主導的FCC「監管有功」。但另一方面,FCC主席針對特定節目言論公開施壓電視台的作法,不僅引發民主黨人的群起反彈,就連保守右翼內部也有不少意見公開質疑──例如保守派大老、共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)就譴責卡爾公然施壓電視台的言論「簡直是黑手黨的恐嚇手段」;MAGA運動的明星媒體人卡爾森(Tucker Carlson)也質疑,川普政府如果「過度介入」對柯克之死的公共討論,甚至導入「仇恨言論管制」等爭議制度,最後不僅涉嫌違憲,更可能錯開惡例,反過頭來傷害美國右翼一直自詡守護的言論自由。

「我絕對不認同政府應該介入,規定喜劇演員在獨白中能說什麼、不能說什麼。」在《吉米夜現場》風暴延燒數日後,立場右傾且與川普互動密切的美國當紅Podcast主持人喬.羅根(Joe Rogan)也在節目上公開聲援金摩,「我不敢相信會有人自稱右翼卻支持(政府施壓)取消這個節目,這太瘋狂了,你們難道不清楚這股言論管制的迴力鏢,總有一天也會回頭用來對付你自己?」

令人驚訝的是,在左右派雙方的聲援壓力下,原本決定無限期停播《吉米夜現場》的迪士尼集團,竟然在凍結節目6天後突然宣布「金摩將重新於9月24日回歸錄影」。《金融時報》(Financial Times)指出,雖然迪士尼高層一直都只打算「暫避風頭」而不是真的決心要腰斬《吉米夜現場》──這也是金摩在6天冷凍期中,之所以始終對外保持沉默、且持續在後台與迪士尼高層談判的原因──但來自娛樂圈的憤怒和政黨跨黨派的批評聲量卻遠高於迪士尼的原本預期,這才加速了《吉米夜現場》的回歸。

重返攝影棚的金摩,以一段長達28分鐘的單口開場白為自己的回歸做出了感謝、道歉與反擊,「或許聽起來有些奇怪,但也許最重要的是,我要感謝那些不支持我的節目、也不認同我信念的人,但他們仍然願意支持我表達這些信念的權利。這些人,是我從未想過會站出來的人──例如保守派記者夏皮羅(Ben Shapiro)、右翼脫口秀主持人崔維斯(Clay Travis)、極右派評論作家歐文斯(Candace Owens)、資深共和黨參議院領袖麥康奈(Mitch McConnell)、保羅(Rand Paul),甚至還包括你可能不會相信的⋯⋯我的『老朋友』克魯茲(Ted Cruz),就連他都願意為我挺身而出。」

「我從不幻想自己能改變任何人的想法。但我想把一件事說清楚,因為這對我作為一個人來說非常重要。那就是──我從來沒有意圖淡化一名年輕人(查理・柯克)的被害。我不認為這裡有任何可笑之處。 「在他遇害當天,我就在Instagram上發文,向他的家人送上愛與關懷,並呼籲大家懷抱同情之心。我當時是真心這麼想的,現在依然如此。同樣地,我從來沒有打算將這起事件歸咎於任何特定群體,因為⋯⋯這顯然是一名內心極度扭曲的人所犯下的罪行。事實上,我想表達的重點恰恰與指責特定群體相反。 「但我理解,在一些人看來,我的話語可能顯得時機不當,或表述不清,甚至兩者皆有。對於那些覺得我在指責某一方的人,我理解你們為何會憤怒。如果角色互換,我也很可能會有同樣的感受。我身邊有許多站在對立立場的朋友與家人,雖然我們在政治上完全沒有共識,但我們依然彼此相愛、保持緊密聯繫。我不認為那個槍殺查理・柯克的凶手代表任何人。那是一個病態的人,他以為暴力是一種解決辦法──但其實絕對不是。」

金摩在節目中,雖然再度針對川普政府對媒體、新聞記者與美國社會言論自由的政治施壓發起批評與嘲諷,但他同時不斷強調自己對於暴力的零容忍立場。他更以艾瑞卡・柯克在追思會上的悼詞為例,重申對美國社會仍能重拾跨越政治立場的對話與彼此諒解的期待:

「在這個週末,有一個非常美麗的時刻。我不知道你們是否在星期天看到──艾瑞卡・柯克寬恕了那個槍殺她丈夫的人。她原諒了他。 這正是我們應該效法的榜樣。如果你和我一樣相信耶穌的教導,那裡就是最好的示範。就是這樣──一個失去摯愛的遺孀,展現出無私的恩典與寬恕。這深深觸動了我,我也希望它能觸動更多人。假若這場悲劇有什麼值得我們銘記並延續下去的,我希望是這份寬恕,而不是其他東西。」

《吉米夜現場》風波不僅讓社群網路上本就戰得血流成河的「柯克功過論戰」更顯混亂,美國輿論也開始警覺「保守派版本的『取消文化』」、甚至快速崛起的「右翼覺青」(Woke Right)現象,可能使困擾歐美多年的文化戰爭進入新一局混亂。

但更令人意外的是,圍繞著柯克之死的言論分裂,不只發生在歐美,位於東亞的韓國,亦因這場發生在萬里之外的政治暴力事件,而出現嚴重對立與「內政矛盾全球化」的衝擊。

像是在柯克遇刺之後,包括韓國偶像男團Super Junior的崔始源,以及在2010年代紅遍亞洲的女團Wonder Girls隊長先藝,都因第一時間在社群網路發文悼念柯克而引爆韓國網友撻伐,甚至被迫刪文、引爆公關風暴;但同時,韓國保守派團體卻又自主發起「我們都是查理・柯克」悼念遊行──這兩股同時出現卻高度衝突的輿論情緒,不僅讓國際觀察者難以理解,也讓人摸不著頭緒:為什麼柯克之死會在韓國引發如此巨大的政治漣漪?

在遇刺的一個星期之前,柯克才剛受邀訪問日本與韓國──在日本的行程中,柯克是受到甫於參議院選舉大有斬獲的日本極右派參政黨之邀,於東京為該黨員進行內部教育訓練;至於在韓國的行程,則是在韓美保守派基督教會網路支持的「壯大韓國」(Build Up Korea)論壇上,向快速崛起於韓國的「韓版MAGA運動」發表特別演講。

在韓國行的演說中,柯克不僅多次稱讚韓國社會的安全、穩定與秩序,亦強調韓美之間深刻共享的歷史情誼與「基督教價值」。他一方面將韓國少子化問題視為與「共產黨人入侵」同等嚴重的國家威脅,呼籲韓國年輕人應該加倍生育,以此鞏固社會價值,並阻止異族移民大舉入侵、顛覆並取代韓國文化與社會的傳統與秩序。

但最令韓國輿論震驚、甚至憤怒的爭議,並非柯克所分享的保守觀點,而是他公開呼應極右派教會對韓國政府「迫害宗教自由」的指控,甚至暗示川普政府將因此對韓國採取行動:

「我看到在大韓民國正在發生一些駭人聽聞的事情。牧師們正遭到搜查,甚至被逮捕入獄。川普總統此刻正嚴密關注大韓民國政府的舉動。我並不代表美國政府,因此請在座的媒體不要曲解我的話;然而,如果大韓民國政府繼續這種作為,美國必將為了自由與正義採取行動。」

雖然柯克並未公開解釋他所指的「牧師被捕事件」究竟涉及哪一宗案件,但韓國左右派近期正因極右派的釜山世界路教會牧師孫賢寶因多次違反《選罷法》(於禁止期間為特定候選人宣傳拉票)而在9月初遭逮捕,以及其他數名因涉嫌向前總統尹錫悅夫人金建希行賄贈禮、散播選舉陰謀論,並煽動群眾暴動襲擊法院的保守派教會人員⋯⋯等案件而鬧得不可開交,因此柯克的發言也在韓國政壇引發很大爭議。

《MBC》新聞台指出,柯克在「壯大韓國」論壇上的發言論述,不僅與韓國極右派的宣傳說法如出一轍,此前在2025年8月底,川普於白宮接見來訪的韓國總統李在明前夕,據悉也曾因柯克的事前報告,而公開質疑:「韓國新政府好像正在對教堂進行非常惡毒的突襲。」

在韓國近代歷史中,教會一直是極為關鍵的政治推動者。日本殖民時代,教會不僅是韓國民族主義者抵抗皇民化政策的避風港,也在獨立運動中扮演重要的組織角色;到了1960年代韓國社會運動風起雲湧之後,教會亦大力同情農民、工人與學生的抗爭訴求。包括金大中、金泳三等重要的民主派領袖,在遭受威權政府迫害時,都曾獲得教會庇護,或透過教會網路爭取國際對韓國民主運動的支持。

然而,教會在韓國政治中的參與立場卻始終分裂且不一致。許多教會過去並不總是站在進步、民主或和平的一方。例如,身為虔誠基督徒的李承晚總統,就曾透過特定教會的保守宣傳,為其威權與高壓統治背書;在1948年的濟州島四三事件、以及韓戰前後的各地白色恐怖悲劇中,雖然有教會人士冒險在槍口下救人,但也有自北方逃離共產黨迫害的朝鮮基督教徒組成青年團,以「反共」為名參與清鄉屠殺與政治暴力的殘酷歷史──而這種將「反共使命」凌駕於一切政治價值之上的歷史包袱,也成為部分韓國教會如今仍帶有強烈極右派色彩的背景原因。

隨著MAGA運動在美國成為絕對主流,在年輕族群中極具號召力、面對左翼論述又展現強烈戰鬥姿態的柯克,不僅對於川普家族極有影響力,他所創立專注於政治教育與青年參政的「美國轉捩點」的成功,更成為韓國保守派與右翼教會積極拉攏和模仿的頭號對象。

《韓民族日報》更進一步認為:柯克在韓國的演說,不僅顯示韓美之間正以「教會政治化」為核心,快速形成一股「跨國極右派聯盟」的擴散網路,更反映韓國保守派對MAGA運動的致敬與模仿,已開始收獲不容忽視、甚至足以影響美國對韓認知的嚴重政治效果──也因此,儘管崔始源等公開悼念柯克的韓國藝人,事後都澄清哀悼只是「同為基督徒,所以才會對發生在柯克身上的暴力悲劇感同身受」,但在黨派對立極為嚴重、且尹錫悅內亂審判仍在推進的韓國社會,卻被懷疑是以外指內,甚至被聯想為「唱和國內極右派」的爭議政治立場表態。

然而,在言論對立與分裂持續加劇的同時,美國的政治暴力是否真的如外界憂慮般,正走向一個全新的黑暗時代?從數據來看,答案卻未必如此。

以右翼自由意志主義立場聞名的美國智庫加圖研究所(Cato Institute)分析:在1975年至2025年之間,美國國內總共記錄有3,597人因「政治動機的謀殺或恐怖攻擊」而失去生命,但其中有83%是911事件的受難者。在排除規模過於極端的911事件後,過去50年美國只有618人死於政治暴力──此一數據不僅遠低於1960年代美國平均每日都有人因政治暴力而死的社會衝突高峰期,也只占自1975年以來所有謀殺案的0.06%。

針對這618起政治暴力殺人案進一步進行動機分析後,加圖研究所發現:63%的案件與右翼意識形態有關(包括白人至上主義、反墮胎信念、「非自願單身者」(incels)以及其他右翼思潮),23%與伊斯蘭極端主義有關,10%則與左翼意識形態有關(包括黑人民族主義、反警察情緒、共產主義、社會主義、動物權、環境保護、反白人意識形態等驅動的攻擊事件)。

而若以「政治暴力是否變得更加嚴重」為提問,加圖研究所則分析2020年以來、包括柯克之死在內的79起政治暴力殺人案,發現政治暴力占所有謀殺案的比例仍僅有0.07%;其中,54%的犯案動機依舊與右翼意識形態有關,左翼犯案比例則上升至22%。

報告指出,儘管左翼政治暴力的比例確實較過往上升,但由於整體案件數量並沒有顯著增加。再加上政治暴力案件的犯案者,往往有著多重且複雜的個人動機,因此過於放大意識形態的責任比例,反可能為誤導社會做出過度反應。

「美國政府當然可以、也應該積極追究對柯克以及所有其他政治動機恐怖謀殺案受害者的正義,但它必須在不發動新的政治獵巫、不擴張政府權力、不啟動國內反恐戰爭的前提下進行,」加圖研究所在報告結論中如此警告,「同時,我們也應該清楚意識到:政治動機恐怖主義在美國其實非常罕見。」

「政治動機恐怖主義最可怕之處,並非其實際規模,而是社會在追求正義時的過度反應。為了應對被誇大與放大的威脅,我們曾制定與現實不成比例的嚴苛法律與監控措施,結果不僅奪走更多生命,也削弱了全民自由──這正是911恐攻之後,美國最不該遺忘的慘痛教訓。」

曾任職於《經濟學人》(The Economist)與美國數據新聞網站《538》的知名數據專家莫里斯(G. Elliott Morris)也指出:主流媒體的民調敘事經常高估兩黨選民對政治暴力的接受程度。例如,在民調中若僅籠統詢問「你對政治暴力的看法」,民主、共和兩黨支持者各有約20%受訪者表示「可以接受」;但若進一步在題目中明確將「政治暴力」定義為犯罪行為、甚至對他人造成傷害,仍然認可者卻只剩下不到5%。

莫里斯也以2024年美國總統大選期間,川普在賓州遭遇刺殺未遂事件之後的民意反應,強調:政治暴力雖然嚴重傷害民主,但事件發生過後的政治表態與和解團結姿態,確實有助於阻止社會墜入以暴制暴的仇恨惡性循環。

在川普遇刺事件後,共和、民主兩黨曾短暫放下選戰嫌隙,不僅一致譴責暴力,也克制地呼籲支持者保持冷靜。在這樣的情況下,雖然槍擊事件確實推升了共和黨在民調中的支持度,但兩黨彼此之間的仇恨指數與對民主選舉的不信任感,卻並未因此惡化。

換言之,政治暴力的悲劇並非只能透過「擴大對立」來轉化為支持動能;相反地,藉由團結與和解展現出的領袖風範,同樣是民主政治中極具價值且穩定的致勝方程式之一。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。