精選書摘

為何民主正在衰退?為何權力的輪替總是令人失望?在不完美的世界,我們如何讓政治可以成功?

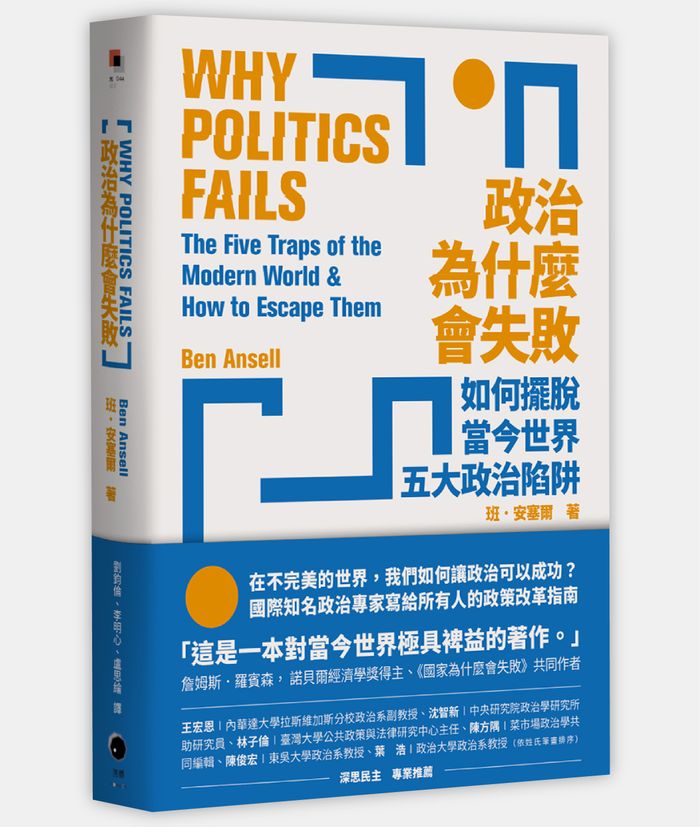

在《政治為什麼會失敗:如何擺脫當今世界五大政治陷阱》一書中,牛津大學教授班.安塞爾(Ben Ansell)告訴我們,問題不在於政治人物,而在於我們的集體目標導致了五種政治「陷阱」。他生動地闡述了我們的共同目標──民主、平等、團結、安全、繁榮──是如何受到政治陷阱的破壞,當今政治格局又為何如此動盪。

本文為《政治為什麼會失敗》最後章節〈政治如何成功〉部分書摘,經黑體文化授權,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

政治為什麼會失敗?

當我們假裝沒有政治也能過得很好時,政治就會失敗; 當我們不將政治當一回事,政治就會失敗; 當我們試圖壓制、扼殺或排除政治時,政治就會失敗。

我們彼此間的立場差異,無法說消失就消失;如果人們設想必定存在某種「純粹而明晰」的解決方案,或設想必有某位天選領袖,能夠帶領人們消除歧見,那麼,我們終將迎向失敗:我們的歧見依然存在,而我們恐將再也無法表達意見,也無法再依據自身立場採取行動。

世上已有無數書籍,主張我們就算迴避政治,也能解決各類全球問題──有的認為可藉由科技與市場機制來改善生活;有的則強調強人領袖與提升人們道德的重要性。但本書不這麼認為。我想為「政治」做些辯護,在實現集體目標這件事上,政治確實占據著不可動搖的核心地位;但同時,我們也得保持腦袋清醒,我們必須體認到,錯誤的政治運作方式──無論是過多還是過少的政治介入──都有可能讓我們離未來的理想愈來愈遠。

尋求政治以外的解決方案,最終只會帶來失望。有一種科技自由主義(techno-libertarianism)的思想,將政治人物、官僚甚至選民都視為是阻礙進步的絆腳石。這種思想認為,只要政治人物不要在那邊對科技公司指手劃腳,那麼這些公司就可以好好運用創新科技,解決全球問題。想遏制全球暴力衝突?交給無孔不入的衛星監控就好。想對抗氣候變遷?交給「地球工程」技術就好。總而言之,讓那些聰明的腦袋想辦法就好。

然而,這類科技解決方案,只有在作用對象無法回應時,才能夠發揮最佳效果。目前來說,我們仍生活在一個人類比電腦聰明的世界。演算法並非總能達到設計者預定的效果,人們總能找到方法,去操弄演算法或鑽漏洞。此外,許多演算法對人類社會的理解其實並不夠透澈──這類演算法,反而可能會強化既有的性別歧視或種族歧視。

科技解決方案往往是反民主的──這類方案設計,可能會試著把人類的欲望與獨立決策能力排除在外。然而,只要人類還握有主導權,那麼人類自身的意願就不能被忽視。如果選民與政治人物希望科技受到約束,那麼我們的政治依然能夠為科技套上枷鎖。科技的創新,並無法抹消政治的必要性。

也常聽見有人主張「市場機制」能夠解決一切問題,並指責政治人物只會阻礙市場運作。覺得氣候變遷問題很棘手嗎?那就為碳排放訂定價格,並讓各國進行排放交易。覺得民主制度無法回應強烈的民怨?那就讓人們自由交易自己的投票權,讓每個人都能依其意願累積手中的票數。然而,這類論調的問題在於,市場機制其實鮮少能夠完美運作,而將其完全怪罪於政府「擋路」其實也有失公允;市場中還存在其他變數:當產權不明、監管不夠完善,或某些交易活動對第三者造成嚴重損害時,爭議就可能產生。市場中,許多模糊地帶是無法靠契約解決的,最終,我們仍需仰賴政治上的承諾。

過去10年來,我們看到某種趨勢正逐漸抬頭──人們受夠那群總是爭論不休的政治人物,人們渴望一位能夠凌駕其上的強人領袖。在這種態勢下,傳統政治被抨擊為菁英階層的陰謀,菁英們只想用政治來阻礙並削弱一般公民的權益。而所謂的政治承諾,就是專門給那些不需遵守規則的領導者打破用的。

這種思想可說是徹底誤解了民主政治。它不僅否認每位人民都擁有不同政治偏好的事實,亦認為維持民主穩定運作的那些政治制度和社會規範,都必須一一拆開檢驗,然後一一譴責。在英國,這種思想將法官斥為「人民公敵」,並讓政府在脫歐辯論期間以非法方式中止國會會期。在美國,我們看到川普政府揚言要將他的政敵們通通關起來,而後變本加厲,2020年美國總統大選,對大選結果不滿的川普提出了不實指控,最終導致了國會山莊的暴動事件。我們的政治制度是脆弱的,因為制度是由國家支撐起來的,而國家本身卻可能被轉而用來對付它們。比起政治制度,我們的社會規範則又更加脆弱。然而,這些制度和規範,卻可能是政治免於失敗的最後防線。

左派思想有個悠久傳統,就是他們總是試圖從政治中拔除那些「有害因素」:讓商業遠離政治、讓競選捐款遠離政治、讓自利因素遠離政治。他們希冀一個全然良善的政府,能夠滿足人民的一切期望與需求。然而在政治中,我們不可能完全移除自利因素;而所謂全然客觀、不容辯駁的「人民意志」,其實也並不存在。我們或許擁有共同目標,但對於如何達成目標、以及對於最終目標的具體想像,我們往往有著根本上的分歧。人們的這種歧見,無法說消失就消失,而這些歧見,也不單單只是特殊利益團體惡意操作下的結果。這些歧見,是人類集體生活的根本特性。

技術專家、市場基本教義派、左派或右派的預言家們,無論他們對自己的謬誤認知有多麼確信,都無法改變一個基本事實:

人們需要對彼此許下承諾,以面對充滿不確定的未來。

而這,正是我們需要政治的原因。

政治能夠成功嗎?有時能,有時不能,這也是參與政治所必須接受的條件。參與政治,必將面臨政治陷阱,而我們必須目光銳利,以避開或擺脫這些陷阱。我們生活在一個充滿不確定的世界。在這座世界中,人們總是充滿歧見,並總是依照自身利益行事。但我們仍有共同的集體目標。為了實現這些目標,我們必須對彼此許下承諾。這些承諾,永遠無法被完美執行。這些承諾,其本質就是政治性的。

這些承諾如何才能被履行?我們必須讓這些承諾與某種政治系統緊密套牢,讓這些承諾不會只是空口白話。這個世界充滿了不確定,我們必須建立某種框架以作應對;為了實現這點,我們必須建立政治制度與規範,讓我們的承諾更具可信度。

制度,是我們共同認可的正式協議。制度並非堅不可摧──制度仍可能會受到輕忽,甚至遭到破壞;如果我們任性妄為,不把制度當回事,代價就是賠上社會信任,而當我們開始後悔,想念制度所提供的穩定性時,往往為時已晚。我們必須保護制度,不要讓民粹主義者破壞制度。制度讓我們行動一致,制度會懲戒背叛行為,也會獎勵合作行為。

當我們培養出某種社會規範,以此指導人們履行承諾、並建立起長期的社會信任時,此時,我們的制度也將發揮最佳效果。要實現民主,我們必須學習與他人進行辯論與討論,如此才能找出彼此立場的交會點,同時我們也必須保護輸家,不能讓輸家永遠都是輸家。要實現平等,我們必須試著接受某種折衷方案,以在「平等的權利」與「平等的結果」之間取得平衡。要實現團結,我們必須擴展「我們」這個概念,這個「我們」,必須將我們的未來也考慮進來,這個「我們」,也必須含括所有同胞,無論他們的族裔或宗教信仰為何。要實現安全,我們必須對那些應保護我們但最後卻剝削我們的人,實施應有的徵罰。要實現繁榮,我們就必須眼光放遠,拉長時間線,如此才能建立信任,不受短期誘惑侵擾。

我們所面臨到的那些政治陷阱,彼此間往往會互相強化──民主政治中的政治極化,可能會讓不平等加劇;薄弱的社會安全網,可能會讓犯罪問題更加惡化;氣候變遷加劇,可能會對全球和平造成威脅。與此同時,我們手中也握有一些全面性的解決方案,足令我們一次擺脫這多重陷阱。

例如比例代表制,其作為一種選舉制度,確實有機會幫助我們擺脫民主陷阱,它不僅更能反映群體內部的多元差異,同時也更能促進政黨合作。比例代表制的影響力,並不僅限於選舉層面;許多採用比例代表制的國家(如瑞典和挪威),似乎也都更能擺脫其他種類的政治陷阱。

我們可以比較一下,那些採用比例代表制的國家(如斯堪地那維亞國家或荷蘭),以及那些採用多數制的國家(如澳洲、英國和美國),這兩類國家在「經濟不平等」方面有何差異。在比例代表制國家,收入不平等的程度比較低一點(這可能得益於長期以來發展完善的工會體系),至於可支配所得的不平等程度則又明顯更低(這又得益於這類國家往往擁有更完善的「財富再分配」機制,而這又與他們的政府有更多左翼政黨參與不無關聯)。人們可能會覺得,這些國家或許擺脫了平等陷阱,但稅賦也因此更高,工會也更為強勢,這「代價」未免太大,他們怎麼願意接受;然而,比例代表制的選舉制度,似乎就是有辦法創造條件,讓這一切得以成形。

採用比例代表制的國家,似乎更能擺脫團結陷阱與繁榮陷阱。這些國家往往擁有更慷慨、更透明的福利國家制度,足以贏得中產階級支持,並且在經濟緊縮時期,這方面的預算也不太會被大幅刪減(反觀英國則恰恰相反)。比例代表制也能讓政策制定的過程更為穩定,因為在這樣的國家中,任何重大變革都必須經過多個政黨同意才能實施;也因此,這種聯合政府能夠降低經濟的波動性,使經濟成長更為穩定。挪威之所以能夠善用北海石油帶來的收益、將其投資到主權基金上,正是得益於這種共識導向的政策制定模式──這與英國形成鮮明對比,在英國,這些北海石油收益,大多被用於支援短期減稅政策,由於沒有善用在投資上,英國等同白白放掉了估計約3,540億英鎊的可觀收益。

選舉制度當然無法解決所有問題,因為有些問題並非單一國家的事,而是全球共業。要擺脫安全陷阱和繁榮陷阱,我們需要的是國際合作。

不過我們也會看到一個有趣對比:適用於安全陷阱的解方,不一定適用於繁榮陷阱。當我們談國際安全,我們要處理的通常是關乎他們的問題──我們必須防止某些懷有惡意的行為者(無論是國家還是其他實體)傷害我們。最近俄羅斯入侵烏克蘭的事件告訴我們,國際間的安全合作若要具有可信度,那麼這種合作就必須是正式且明確的。烏克蘭或許曾與北約有過非正式的合作協議,甚至已走在加入北約的路上。然而烏克蘭始終不是成員國。俄羅斯入侵烏克蘭,西方國家並沒有積極介入的強制責任(如果今天俄羅斯攻擊的是波羅的海國家,情況就不一樣了)。雖然提供武器與援助確實對烏克蘭的戰事有所幫助,但這並無法嚇阻俄羅斯,也無法將俄羅斯拖入一場多國參與的大戰。要擺脫安全陷阱,我們就必須立定協議,將彼此緊密綁定。

另一方面,當我們談繁榮時,我們要處理的卻是關乎我們的問題。我們每個人都傾向在短期誘惑中尋求慰藉,而不想為長期繁榮做出必要犧牲。我們的這種傾向,在氣候變遷議題上顯得尤為明顯、嚴重。我們用《京都議定書》訂定出嚴格且正式的規則,最後失敗作收;因為實際上,並不存在一個有足夠意願或有足夠能力的第三方,能夠確保這些規則被遵守。我想我們必須搞清楚,我們現在談的不是什麼軍事同盟,我們現在談的是環境汙染協議,所以我們必須務實點,要去思考在沒有強制力的情況下,各國會如何行動──我們需要訂定更具彈性空間、不要那麼謹守正式框架的協議。《巴黎氣候協定》似乎有點太溫和、太寬鬆,這項協議或許不會成功,但這項協議也確實是務實的,它成功拉入了全球的所有碳排放大國。要擺脫繁榮陷阱,我們就必須建立互惠的規範,當其他國家偶爾違規時,我們也要懂得予以寬恕。

以上這些解決方案,其規模之宏大,必須動用一國甚至諸國之力才能推動。我們沒有人可以單憑一己之力,就讓這些方案付諸實踐,但至少我們能夠為這些理念發聲。我們作為個人,究竟還能採取哪些行動?我想,我們永遠都不該因為個人之力有限,就將其作為政治冷感的藉口。

我在本書最開頭,提到了人們普遍存在的自利傾向。首先必須承認,我們所有人無可避免都有這種自利傾向,而擁有這種傾向也並非是不道德的。我們之所以無法達成集體目標,是因為每個人的個人利益互相衝突。既然自利傾向是人性所固有,那麼與其在那邊哀嘆,不如好好設計政治制度、好好遵循社會規範,如此才能將這種自利傾向導往正確方向。也因此,我們應要對我們的政治制度更有耐心,不要太快就下定論,責難這些制度無效或腐敗(當然有時是很爛沒錯!)。制度讓我們對他人的行為能夠有所預期,而我們自身的行為也受其指導。若我們欲撕毀制度,那我們最好三思──因為一個不小心,我們可能就會掉入一個更加缺乏約束、更加動盪,甚或更加暴力的世界──一個充滿利益衝突的世界。

說這麼多,就是希望大家更有同理心。當我們急於批判他人的自利行徑時,也該想想,自己是否也曾盲目而輕率地順從自己的自利傾向。有些人會呼籲「排乾沼澤」(drain the swamp)並摧毀制度,對於這些煽動者的誘惑,我們應該謹慎以對──這些人要求一切重頭,卻並未認知到,革命過後,人類社會中的這種政治角力依然不會消失。我們生活在一個不完美的世界,然而也正是這些不完美,讓我們的世界不致分崩離析。

我在本書中提出的解決方案並非總是管用。事實上,這些方案經常辜負我們。我們必須投入時間心力,重塑這些方案,以因應我們面臨的新挑戰。馬克斯.韋伯(Max Weber)曾形容政治「是在一塊硬木板上緩慢鑽孔」(slow boring of hard boards)。變革是艱難的。過去我們好不容易建立起的制度與規範,可能並不總能完美因應現今的需求;我們需要一次又一次,向彼此做出新的政治承諾。我們的政治承諾總是必須視情況進行調整,雖非完美,但好過技術專家或民粹主義者那些不切實際的承諾;若我們真有心要解決那些最深沉、最棘手的人類問題,那我們最好務實些。

我們永遠都會有歧見,而我們在尋求人類問題的解方時,永遠都應將這個事實放在心上,而不是假裝它不存在。政治永遠不會終結;而政治也不會永遠只能走向失敗。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。