被譽為黨外民主聖地的「阿才的店」在今年228熄燈,「阿才」是前任創始老闆的名號,淡出江湖已久,而他究竟是誰?是無可救藥的酒鬼?出入酒家閱女無數的浪蕩子?拍下520農運歷史照片的攝影記者?還是和警總搶奪黨外雜誌的總經銷?集酒膽與色膽於一身的阿才,本身就是一則傳奇。

凌晨時分的林森北路六條通,年紀半百以上,酒齡20年起跳的資深酒鬼們,從晚上7點開喝,搖搖晃晃走出來,八分醉的被扶進計程車,車門還沒關上,依稀聽到街角香腸攤,脫手的骰子在瓷碗裡噹啷兩聲輕跳著,瞬間被點了醒穴,誰想回家?掙扎著再站起,是夜微雨小寒,撲面的冷空氣將酒退了三分,8減3成5,半醉真正好,酒鬼們搭肩扶背更往百花深巷,航向下一片琥珀海洋。

今晚是一年一度酒黨聚會,64歲的酒黨主席余岳叔,半睜著一雙茫茫醉眼,左右搭著兩個年輕妹妹的肩,豪爽地喊著:「繼續喝酒五千年!」

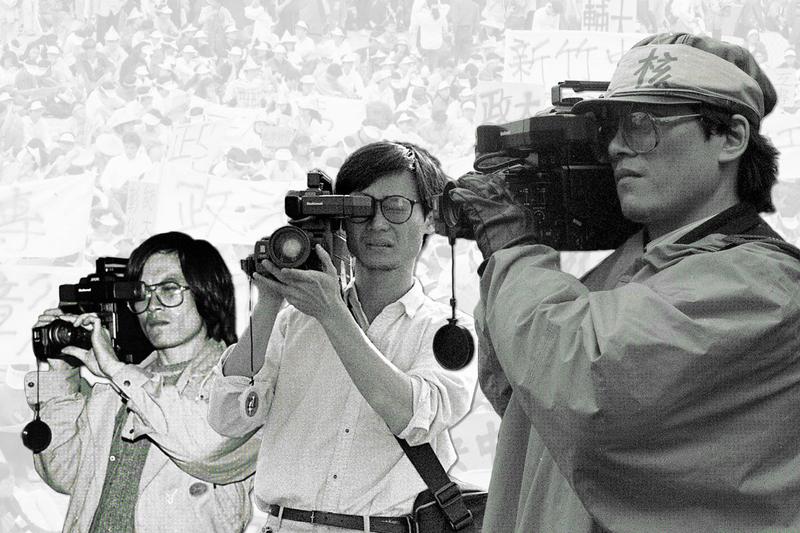

「阿才的店」創店老闆余岳叔是1980年代黨外雜誌《前進》的攝影記者,在開店前和同在街頭拍照的戰友們流浪於各酒攤:「白天在街頭心情很高亢,那種勁頭退不下來,晚上藉著酒精慢慢平復,每天拍照就是為了晚上要聚在一起喝酒。」

酒精催化之後,侯聰慧不負「瘋猴」盛名,不管是燒國旗、從二樓一躍而下、把公車站牌連根拔起,或者是把「攤」的馬桶整個拔起搬出來當椅子坐。在三十多年後,仍然是酒友間津津樂道的「瘋猴外傳」。

1987年解嚴之後,位於和平東路上的「攤」,以及金山南路上的「阿才的店」,相距不遠,是台北兩大聚集各方怪杰的酒攤。酒鬼總不甘寂寞,開店不夠還要沽別人家的酒,「攤」的老闆、畫家林鉅時常跑到「阿才的店」喝酒,一言不和就跟人打架。

酒徒喝醉後各有症頭,有的愛鬧挑釁,有的雜念囉嗦,在阿才身上則是酒色相伴,他在臉書上自介:「酒最大量,宜集體治療,多元女伴效果尤佳。」阿才的店到了下半夜,原本在店內陪酒的阿才,常被客人帶出場,從延平北路的黑美人、杏花閣,到南京東路的花中花、大富豪,循著粉味夜遊,「有一次颱風天去杏花閣,生意不好,一個客人可配到7個小姐,我有個很大的體悟:雙手不是萬能的!我恨不得是千手觀音吶!」

上酒家的日子,早在「阿才的店」開店前,1983年3月第一本黨外政論周刊《前進》創刊,余岳叔擔任發行經理,全省跑透透,白天跑書局鋪貨,晚上鑽酒家尋歡,他眨了眨眼說:「那是我人生中最快樂的時光,全省營業場所都有我的老相好。我兒子畢魯曾經問我:『爸爸,你以前交過多少個女朋友,外面到底有沒有我的哥哥姊姊?』我回答他說你抬頭看,就像天上的星星數不清。」

無論是色膽還是酒膽,「大膽」都是不可少的必要條件。鮮少有人知道,風流成性的浪蕩子,曾有一段與警總搶書的驚險歲月。1985年警備總部啟動專門打擊黨外雜誌的「中興專案」。國家查禁的黑手除了在雜誌出刊之後伸向書報攤,還更往源頭斬草除根,埋伏在印刷廠、裝訂廠搶書。

「那很像是小孩還沒出生,就先把它墮胎拿掉!黨外雜誌很團結,只要一家有難,就有八方來援。《八十年代》的康寧祥、《自由時代》的鄭南榕,都會跑到裝訂廠來幫忙《前進》跟警總抗議,但就像秀才遇到兵,雜誌最後還是都被搶走。」

余岳叔的應變之道是,所有的雞蛋不要放在同一個籃子裡。各家黨外雜誌的編輯,在當時組成「編聯會」,余岳叔曾幫忙印製陳文成紀念文集,「那時候分三組,一個裝訂廠分300本,總共有三個裝訂廠,就可以分散風險,不可能同時都被抄。」

黨外雜誌的全盛時期,《前進》一期能發行兩萬本,余岳叔說:「每次裝訂好大約4、5百本,我就騎著摩托車先分批載走。被抄掉要重印,成本還是小事,比較麻煩的是被抄之後警總會一直跟監。我人生中菸抽得最兇就是在這個時候,我永遠要盯著後視鏡看,一刻都無法放鬆。」

被盯梢最嚴重的一次是1984年3月出刊的《前進》「228」專輯,余岳叔說:「228專輯讓警總很感冒,先抄掉一萬多本。」被查禁後,第二波還肯冒險接單的是長期支持黨外的海王印刷廠,也早已被警總盯哨,「海王上面裝白紙,下面藏雜誌,才偷偷運出來。」印刷之後還需裝訂,「找不到沒被盯的裝訂廠,只好找人工,在西園路的三合院裡,老歐巴桑拿尺用手工摺,把全開的紙摺成16頁,一張一張摺,不像機器啪啪啪一下就裝訂好。不過越是查禁,就賣得越好。」

陳文成、228這種禁忌議題都敢印敢發,不怕警總找麻煩嗎?余岳叔說自己從小逃學打架,父親早拿他沒辦法,只希望不要連累到兩個很會讀書的哥哥。

余岳叔來自雲林農家,因家貧而失學的父親,對子女寄望深切。余岳叔總說自己打從娘胎就是個壞胚子,但他有一個早幾分鐘出生的雙胞胎哥哥余岳仲,是美國物理博士,現今中研院研究員。戴著金邊眼鏡的余岳仲也來到酒黨聚會,他是「才哥」的哥哥,人稱「才哥哥」,從前常無端為弟弟受累,余岳仲說:「他的仇家把我誤認成他,莫名其妙把我揍了一頓。也有老師看到我以為是他,當面給我一巴掌。」

余岳叔和哥哥一起考上學風自由的台中一中,離家在外,從此逃學逃得更凶了,「負責點名的副班長是自己人,我一個禮拜只去上三堂課,考試時就靠旁邊的好兄弟罩。那時李敖剛被捉去關,我受同儕影響,讀李敖、柏楊的禁書,也讀《自由中國》,很幹國民黨,成天想革命。」

混了三年考不上大學,重考一年後余岳叔只考上三專,讀沒太大興趣的觀光科,繼續和狐群狗黨喝酒混日子。1978年增額中央民代選舉,余岳叔正在當兵,經朋友介紹去幫黃煌雄助選,「你看我膽子多大!當兵還敢幫黨外助選,那時政見發表會,我在宜蘭的中央市場前賣禁書,警總來抄,朋友叫我趕快走,當兵被抓到就要送軍法處置。」

說起當兵,和求學時期一樣,余岳叔總有許多鬼混的往事,他在台北大直的海軍總部管帳,總部常辦作戰會議,會後聚餐剩下很多五加皮,通通進了酒鬼肚囊,余岳叔說:「每天有喝不完的酒,我還會叫廚房切盤豆干豬頭皮來下酒。」

膽大從何生?仗義每多屠狗輩,負心多是讀書人。在戒嚴時期,敢於在特務環伺、棍棒齊飛的街頭衝鋒陷陣的,往往是那些小時逃學打架,長大吃喝嫖賭,無法被禮教規範的化外刁民。

1984年底,余岳叔開設「台源書報社」,不像以前只負責發行《前進》周刊,這次他要統包發行所有黨外雜誌及禁書,「要幹就幹更大條的,乾脆來當總經銷!」

鄭南榕的雜誌、年少時啟蒙余岳叔的李敖書籍,都由台源書報社負責發行。為了擺脫跟監,貨車從裝訂廠載出雜誌,先轉進殯儀館過夜躲人耳目。退回來的過期雜誌也不能掉以輕心,載到六張犁墳區旁的豬寮存放。不怕鬼不怕髒,只怕黑心特務。

平時余岳叔會進行「演習」,讓員工拿敖幼祥的漫畫出去發,假裝在發黨外雜誌,讓警總敗興而歸。儘管不時演練,員工仍然難請,因為員工不像老闆一身酒膽,沒幾個經得起警總送綠島坐牢的再三恐嚇,紛紛求去。

派出所林立的台北市,警察當然也想分杯羹,余岳叔有時還要故意讓警察抄一千本,幫忙做「業績」,好換取下次真正危急時的通融。警總的中興專案不只用查禁的方式打擊,也在經濟上鎖喉,余岳叔說:「常常被查扣的雜誌比我們發行出去的還多,警總有時候會和書店勾結,以少報多,明明只沒收1本,後面加兩個0,變成100本,變成我們要倒貼書局100本的錢。」

總經銷黨外雜誌,如在礁岩密布的海域行船,危機四伏,有時為了等另一本雜誌到齊再一起發行,導致整個被抄走,都要認賠。余岳叔說:「有一次賠了鄭南榕20萬。」台源書報社虧損連連,一年多就收攤,余岳叔轉而拿相機記錄街頭,拍下520農運警察踩踏靜坐學生的經典歷史照片。

進入90年代,街頭運動漸歇,黨外雜誌也早已滯銷。曾經在街頭衝撞的巨大能量一時煞車不住,余岳叔掌櫃的「阿才的店」,收留無處可去的孤魂野鬼。

「剛開始設想得很美好,找個地方大家可以快快樂樂喝酒,本來設定開一個酒徒教堂,每個人都可以來告解。一開始來的都是街頭運動的,後來是藝文界反政府的,這要感謝國民黨的德政,製造這些流動酒鬼。」

街頭結束不久,拍攝街頭運動的《綠色小組》成員李三沖,再沒什麼可記錄的,放下攝影機後天天來報到,儘管總是一個人來,很容易就會碰到一起被水沖過的舊面孔。流動酒鬼樓下喝完樓上喝,夜晚喝完清晨喝,黨外運動的前輩,曾任《前進》總編輯的張富忠回憶:「一樓二樓全部喝成一團,根本分不清楚酒該算哪一桌的,酒錢難算,往往是最後一個酒醉醒來的人要買單,他很委屈的說我是跟別人來的,又不是我揪的,我沒錢付呀!難怪到最後阿才會虧錢。」

對於「阿才的店」是眾人朝聖的台灣民主聖地的說法,余岳叔忍不住想罵:「幹你娘!什麼『民主聖地』,我最討厭這個說法,明明就是酒鬼的中途之家!」酒鬼有左有右,有統也有獨,「這邊唱國際歌,那邊唱勇敢的台灣人,兩邊會唱歌抗衡,只要不打架就好。左派很不一樣,他們不管喝到再怎麼爛醉,都有一種道德上的自律,一定每個人都留下酒錢才離開。」

許信良、江鵬堅、黃信介等民進黨創黨元老,對於阿才來說,都只是可愛可敬的酒鬼朋友:「酒鬼從來不崇拜偶像,我不要當偶像也不要當銅像,我只希望被女人罵死相」。接著話鋒一轉:「現在的人喝酒沒以前的氛圍,太陽花我也碰過幾個,欸,一桌十幾個人聊一個晚上才喝五瓶啤酒,這樣也可以反抗國民黨?」

保守估計3年下來喝掉8千瓶,終於賠上健康。將店交給原本的廚師阿華接手後,阿才做了健康檢查,「所有喝酒的毛病我都有,高血壓、脂肪肝、左心室肥大,三酸甘油脂超標是正常人的6倍,這間店老實講是我徹底犧牲健康換來的。」

「阿才的店」沒有了阿才,彷彿一個時代的結束。第一代酒客也是資深攝影記者許村旭說:「才哥人面廣,三年下來累積了很好的人氣底蘊。廚師阿華接手後,我們就轉移陣地,不太去那裡喝了。後來的客群也以上班族比較多。」此後一如許村旭的攝影集名稱「派對走掉」,八○年代解嚴前後的街頭派對真正結束了。

派對結束,有人還不願離開。喝酒不總是快樂,更多是愁苦,是無法自拔的成癮,是酒精中毒,也有上不了岸的酒鬼如攝影記者葉清芳,阿才的店老班底,在2005年把自己喝掛了。《綠色小組》李三沖為葉清芳寫了一篇真性情的悼文,阿才也向李三沖預訂一篇酒鬼的墓誌銘,他笑著說:「酒鬼都是一樣的,叫三沖把名字改掉,酒黨黨員每個都適用。」

衝撞的年代遠了,酒攤總是要散,意外地,這次先行告退的是酒黨主席阿才,曾經夜不歸營的浪蕩子,因為家裡外勞休假,要早點回去照顧妻母。

主席臨走前,酒鬼們點了一首〈苦酒〉,詞曲作者是大家口中的阿亮(郝志亮),阿才的店第一代酒鬼班底,和葉清芳一樣,沿著酒水提早踏入黃泉,再也不回頭。眾人齊唱著:

啊苦酒啊苦酒,雄雄來喝落去; 醉了啊醉了,才知已分開。 啊多情啊多情,多情的男兒; 人生啊人生,最苦離別時。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。