人們聚集在夜市口,抽煙張望,或心不在焉繞著攤子,直到一台小發財車開進了他們的視線,才真正躁動起來。「國民黨打人了!國民黨打人了!」下車的小販大聲呦呼,手裡搖晃一只黑色方盒,那是這個夜晚齊一的信號,他們擠上前,匆忙把黑盒用報紙包一包,塞進夾克裡,在警察來前散了⋯⋯

這是台灣1980年代末某個15分鐘之間發生的事,黑盒印上「520事件」,是卷名為「綠色小組」的團體製作的錄影帶,不含盜版,幾天內在台灣各地賣了2萬多卷。

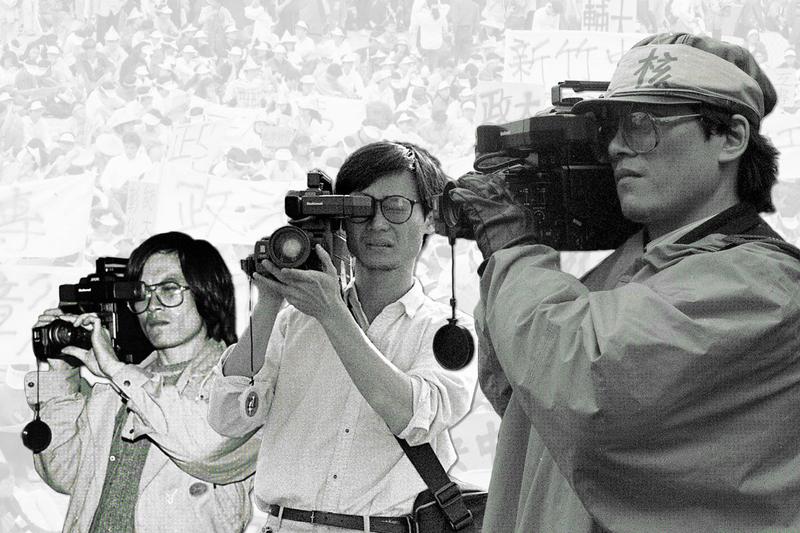

沒有人能夠料想到,30年後,「綠色小組」已經成為台灣民主化過程的一頁傳奇。5月6日即將登場的第十屆台灣國際紀錄片影展,開幕片就是「綠色小組」剪接的《你怎麼不憤怒!野百合學運》。綠色小組雖已解散,但30年前這群在街頭扛著攝影機找尋真相的年輕人身影,至今仍留在許多人的心中。

時光重回80年代末期,當時家用影片系統VHS(Video Home System)漸漸普及,迴帶機、錄放影機和電視成為家戶客廳常見的擺設。島嶼外的世界,整齊地排列在出租店琳瑯滿目的層架上,和擺置成人電影的小房間裡。

但多彩的片盒上看不到島嶼的熱鬧,僅有台視、中視、華視三個頻道的電視機裡,新聞播報都是同一種官方觀點。要聽見民間的聲音,就只能往街頭去。

1986年是國民黨政府在台灣實施戒嚴的第38年,作家南方朔曾經形容那個年代,詭譎而低沈,「彷彿雨雲已累積到飽和的程度,只等一聲霹靂。」

沒人知道那聲霹靂落在哪個夜晚,但大雨確實來了。時任台北市議員林正杰因為誹謗定罪即將入獄,展開了12天的街頭抗議,突破集會遊行法限制。第一個本土反對黨民進黨在1986年9月28日成立,無法返台的海外黑名單人士也蠢蠢欲動,計畫闖關。

1986年11月30日,前桃園縣長、被列為黑名單滯美的許信良計畫從日本東京轉機返台,試圖衝破封鎖,民進黨則發起群眾接機的行動。

當天一早,麻子、李三沖和傅島3個年輕人在中壢許國泰競選總部集合(按:許國泰為許信良之弟),他們看來與現場幾千名準備接機的民眾沒太大差別,只是行囊多了一點,他們揹著2台國際牌前一年發售的ENG攝影機,這個可以上肩、方便家庭使用的錄影機,讓他們幾個月間拍了好幾場民進黨的競選活動。

隊伍在9點準時出發,李三沖攔了一部摩托車,和另外兩人分開,先到機場那頭的封鎖線上。

往機場的兩個車道,一邊被蛇籠拒馬封起來,一邊是憲兵盾牌圍成的人牆,不時還有旅客拉著行李徒步穿過。

李三沖第一次在國道上看到這麼多人聚集,憲兵戴上防毒面具,手上拿著催淚彈的槍,架在荒郊野外的背景上,像充滿暗喻的魔幻寫實電影,「那是會失控的場面,我確切感覺到這個政權如果要軍事化、搞軍人統治的話,就是一下子而已。」國道底下的聯絡道路駛過裝甲車,直升機在天空低旋,並不時對群眾喊話,丟下「回家吧」的字條。

李三沖把攝影機架在肩上開始錄影,沒過多久,鎮暴車射來紅色水柱,激怒了漸漸聚集的群眾。

他渾身溼透,寒風也凍僵他旋轉焦距的手指,第二次噴水時,憲兵連催淚彈都打了,刺得人睜不開眼,開始流下濃稠鼻涕。李三沖的眼鏡跟攝影機鏡頭都佈滿水痕,也不知道機器是不是還在拍,只能與群眾一起倒退。

他在混亂中看到對面飛來石塊,身邊的人撿起來就要反擊。多年後,他接受《報導者》訪問時回憶當時情景,「我沒經驗,又慌,不知道該怎麼辦,我還勸他們不要丟石頭,」雖然這樣說,但他始終沒有關掉攝影機。

這個被稱作美麗島事件後第一場大型的群眾運動,一直延續到晚上8點,群眾確定許信良不會搭機返台,才逐漸散去。

當天事件未結束,李三沖、麻子和傅島找人把拍攝的毛帶送往當時蔡式淵參選國大代表增額選舉的競選總部。未經剪接的影像,透過大螢幕,直接而震撼的到了人們眼前。他們三人也在那次給自己取了個名字,叫做「綠色錄影小組」,李三沖則因為那天被水沖了3次,而得到這個綽號。

當天許國泰服務處也派了一個拍攝婚紗攝影的人,潛入軍警那頭,拍到軍警向民眾投擲石塊的畫面,並以「NBC記者提供」這樣的說法,交給綠色小組使用。兩邊的錄影畫面加起來,便說了所有電視台沒說的事。

在政府指示「淡化處理」之下,那時媒體幾乎噤聲,或僅以「群眾滋事」為題、不起眼的小版面帶過,唯有《自立晚報》在12月3日,以全版呈現「機場事件」。

綠色小組的影帶透過民進黨大量拷貝,送到各個競選總部跟服務處,與《自立晚報》聯手鬆動了國民黨長年的新聞控制。民眾終於窺見各報頭版「蔣主席的談話」之外的新聞真實,看到「暴民」其實是在軍警鎮暴下的反抗,這扭轉了年底中央民代增額選舉。當時剛成立的民進黨仍處於風聲鶴唳高壓氛圍,由於黨禁仍未開放,而以無黨籍身分推薦44人參選,最後在增額立法委員、國大代表選舉共拿下23個席次。

1987年1月出刊的《人間雜誌》,將綠色小組稱為「民眾的電視台」,直言他們是對大眾傳媒的反叛,並寫下這樣一段:「打前夜開始,街頭巷尾,已經廣泛流傳這樣一句耳語:『今年的選舉,最大的輸家不是國民黨,不是民進黨,是大眾傳播媒體。』」

在資訊處處被箝制的時代,人們為了看一眼綠色小組的影帶,把蔡式淵競選總部的木桌都踏破了,就算看不見,也為了聽到聲音,人潮從總部溢到馬路上,連公車都過不去。

當時在蔡式淵總部做文宣,後來也成為綠色小組成員的林信誼說,那時有個阿伯每天帶著便當零食,來總部坐在第一排看那支影帶。他一開始還懷疑那阿伯是情治單位,結果最後賣帶子時,對方竟然一次就掏了1,500塊出來,「不知道他坐在那裡的心情是什麼,也從沒問過他。」

台灣年輕人第一次有了自己的「武器」,他們不再赤手空拳的拚搏,不以地上的石塊反擊,他們扛起攝影機。「綠色小組」的構想來自王智章,朋友都叫他麻子,當時黨外運動參與者多用綽號,前面提到的傅島自然也不是真名。1984年,麻子兼兩份工,為2本黨外雜誌做美編,一個月領6千多塊,日子過得拮据,但那是只要熬夜一兩個晚上、排完版面就能去參與社會運動的工作。

他待過好幾本黨外雜誌,最早一間是退伍後,由朋友介紹進入的《夏潮》。1988年之前,政府雖嚴格限制新報紙成立,但週刊或月刊式的政治刊物,卻在反對運動支持者間盛行。聲名一大,也伴隨著當局更嚴密的新聞檢查。

「雜誌三天兩頭被禁,甚至還沒出,他就直接到印刷廠去搶了,你怎麼跟他玩?」警備總部不只在印刷廠搶他們排好的版,也直接去書報攤沒收刊物,警察偶爾通融讓報攤老闆留個幾本,在市面上偷偷流通。

同年,台灣連續發生3次嚴重礦災,總共死了近300名礦工,其中很高比例是原住民。台北土城海山煤礦爆炸,74名罹難者中,原住民更佔了半數。他們夾在都市底層奮力掙扎的樣子若隱若現。

麻子對這些人的樣貌再熟悉不過,他成長的花蓮光復,鄰居朋友就是阿美族族人,他也曾在近郊的台北工廠,看這些兒時玩伴整日轟隆隆地做不鏽鋼湯匙,擠在低矮的閣樓裡生活。「我是身在其中的,」好幾次他這樣回答自己跟原住民的關係。

跟著好友陳素香為《前進》雜誌採訪,他得知報紙與三台一再強調的「漸漸康復」、「馬上出院」都是騙局,當時的愛心捐款甚至沒有分配給成為植物人的礦工家庭。麻子當時想,要讓更多人知道這件事,只靠黨外雜誌是不夠的。

他找了在傳播公司工作的鄭文堂,私下把公司的攝影機「借」出來用。他們拍攝礦災植物人在病房裡的狀況,花7,000塊租了間剪接室,完成影片並開了一場放映記者會。記者會感動了不少人,更揭露了事實,「這次嘗試給我很大的鼓勵,我才會想要去做綠色小組。」麻子向《報導者》強調。

那是他第一次用攝影機戰鬥,雖然他連這個武器都不敢碰一下。

「開玩笑,那機器要多少錢啊!」當時一部攝影機要幾十萬,麻子只好把會接觸機器的工作都交給鄭文堂,也明白自己沒錢拍錄影帶。

但機會比他想得要早到來,1985年底國際牌出了一款家用攝影機。「一台5萬塊,那時候才覺得勉強玩得起來,也滿適合街頭上的衝撞。」東湊西湊點錢,加上好友黃崇憲新婚親戚給的吃茶紅包,麻子買下了第一台VHS電子攝影機。他背起攝影機拍攝街頭活動,也想找人一起來拍攝1986年底中央民代選舉,為第一次的兩黨選戰對決留下紀錄。

麻子曾經形容,綠色小組最早的成員李三沖跟傅島,就像「在那兒等我去召喚」。

當兵退伍後,傅島在做二手屋投資,跟黨外運動沒有淵源,頂多看過幾本黨外雜誌,偶爾去抗議活動湊湊熱鬧,「場面看了很溫馨啊,」他說,「比較氣憤的是,媒體都負面報導,版面很小。」於是當他從朋友那得知麻子要找人拍錄影帶,他想也沒想就去了。

李三沖則是因為公車拋錨,在林正杰抗議的街頭下了車,遇到在《前進》雜誌工作的朋友,被介紹給麻子;後期加入的林信誼,是他們裡面唯一一個新聞系畢業生,他考上當時《中國時報》的校對組,但工作了幾天就離職,他開始接觸黨外運動,因為剛好機場事件時在蔡式淵總部輔選,認識了綠色小組,後來編輯黨外雜誌,更採訪過他們一次,直到最後成為緊密的夥伴。

順著時代的流向,他們被捲在一塊或許並非巧合。「如果我們會參與到86年的民主化運動,是前面的因素加起來,而不是那次偶然。」李三沖說。

高中時,李三沖在牯嶺街舊書攤買《大學雜誌》、讀黨外人士高玉樹的書,跟同學到龍山寺聽演講;林信誼則因為黨外雜誌的批判視角,開始質疑起報上的新聞真實,與黨外越靠越近。

「美麗島事件、林宅血案就像我們的成年禮,」麻子的好友、黨外運動者黃崇憲說,統治者的殘酷讓他們突然從文藝青年的耽溺裡醒來,走向社會實踐。

1979年,高雄發生美麗島事件,政府開始四處逮捕反對運動人士,黃崇憲曾和麻子幫助田朝明醫師,將他的日記跟照片埋在住處附近,躲避警總追查。年少時代摻著反對運動的困頓失措,堆疊積累、暗暗攪動,終把他們推往集體興奮的80年代。

1987年7月15日,前總統蔣經國宣布台灣解嚴。但人們仍被擋在高牆之外,只能在縫隙間透見自由。1987、1988這兩年,社會抗議事件高達734和1,172次,人們往體制裡撞,也一次比一次用力。

而綠色小組幾乎無役不與。

從1986年10月成立,至1990年底決定結束,他們總共拍攝了約3,000小時的影片、1,800支錄影帶,剪輯完成並公開放映的影片約有120卷,多以環保、勞工、農民、原住民、政治等社會運動為主。

大學剛畢業、懷抱電影夢的林鴻鈞在1990年加入綠色小組時,已經是他們要結束的前幾個月,「進去工作室,就看到一整面牆的錄影帶,」林鴻鈞用手在眼前比劃,試圖模擬架子多大,直到今天,他仍不能忘記那個影像。

機場事件讓綠色小組打了漂亮的一仗,並決定持續運作下去。不過當時熱銷的影帶沒有為他們帶來收入,機場事件結束後,他們剪接新的版本,寫旁白、配音並後製,決定擺攤販售,當他們興沖沖抱了一箱拷貝好的影帶到了民進黨巡迴感謝會的現場,才發現都在賣機場事件的帶子,「我們說他們是盜版的,還差一點被人家圍毆。」李三沖說。

他們靠著招募80個會員,以半年一期3,000塊的方式,得到第一筆資金,但營運仍以販售錄影帶為主。錄影帶賣得時好時壞,「還是武俠片賺得多,」麻子說,通常有衝突的政治性錄影帶才賣錢,像是民眾到內湖參訪老國代、訴求改選的「329事件」;造成大規模鎮壓的農民抗爭「520事件」,則是他們賣得最好的一支。

錄影帶傳播跟流通不像當代上傳YouTube影片、分享連結到社群網站這般簡單。後製好的影帶,麻子要先拿去他們合作的地下拷貝工廠,當時還是一比一拷貝,一支半小時的錄影帶,拷貝就半小時,拷貝一批帶子,就得花不少時間。除此之外,還有被情治單位監聽的風險。

「我們那年代的人都不在電話裡說事情,」麻子說,他跟拷貝廠的人都以「要開同學會、多少人參加」當暗號,「如果他說3男2女,那我就知道是300支VHS,200支BETA帶。」然後他們約時間,到上次講好的地點碰面,2台貨車的屁股碰屁股交完貨,再約下次的地點。「監聽的人知道有鬼,但也沒辦法,哪有人成天都在開同學會的?」麻子笑說。

這類錄影帶無法通過政府查檢,也無法透過當時興盛的錄影帶出租店流通。林信誼說,出租店知道他們帶子紅,也一直碰到有人來問,但是店家一擺警察就來抓,並且警告他們,「你這個要是擺下去,A片就不能不抓。」

80年代後期,社會運動跟色情錄影帶,聯手解放了人們長期被威權體制禁錮的身體。

綠色小組轉向地下經濟的管道,透過「民主攤販」販售錄影帶。這些賣書報、錄影帶、錄音帶、禁書雜誌的攤子,哪裡有大的抗議活動,就到哪去,最後還形成了自己的管理委員會。拿到拷貝帶,麻子就跟貨車司機一起送貨給這些攤販,待到活動結束收帳。

為了增加傳播效力,他們也將帶子送往民進黨地方黨部跟政治人物服務處,但因為顧念私人交情、黨部人員流動快速,又不以營利為目的,綠色小組常常收不到款,一直收支未平。

他們那幾年沒賺什麼錢,還要自己補貼綠色小組的運作。一個月一萬五的薪水實在不高,當時台灣經濟正好,大學畢業生起薪也有兩三萬元。

讓他們首次打平收支,卻也損失慘重的,是他們另一個代表作:「520事件」。

1988年5月20日,雲林農權會帶領數千名農民遊行前往立法院,抗議政府長期漠視農民權益。這場警民衝突激烈的群眾運動,示威群眾以石塊跟汽油彈抗爭,同時也遭受強力鎮壓,一百多名參與者被逮捕。

經過一兩年的群眾運動,街上出現更多小眾媒體紀錄者,警方的鎮壓手段也出現變化。

林信誼說,520那一天,鎮暴水車是先對著手持相機、攝影機的人。他當天被水噴到從高處摔下來,攝影機也壞了,不能再拍攝,「第一次在現場沒有攝影機,不知道要幹麻,」他氣到差點撿警察丟來的石頭砸回去,被身旁的攝影記者阻止才作罷。然後,麻子緊急從攝影器材行拎了部新機趕過去。

抗議活動結束後將近黎明,攔不到車的林信誼走了1小時的路回到工作室,才發現其他人也都回去了,個個一身狼狽,好幾台攝影機晾在地上,正用電風扇吹乾。

後來他才知道,當天不少媒體記者都收到訊息,說警方驅離將不分敵我,記者要留在現場,就把相機舉起來,好區分身份,所以那天被通知到的記者都沒事。「但他衝過來你手舉起來,那要怎麼拍?不就是繳械?」他說,綠色小組不會這麼做。

但另一件他們沒做的事,則讓他們留下了「不中立客觀、偏袒反對運動者」的形象。綠色小組「520事件」的帶子,沒有群眾打警察的畫面,也沒有群眾拆掉立法院招牌的畫面。

在30年後、2016年4月的一場講座裡,麻子又面對了相同的質疑。拆掉立法院招牌的人,是後來在鄭南榕出殯時自焚的運動者詹益樺,麻子說,那畫面一放上去,詹益樺就註定要面對司法,「我就是跟他一邊的,怎麼可能用(畫面)?」他說的一邊,旁邊站的是人民、弱勢者跟反對運動者。

綠色小組一直謹慎避免影片被警方蒐證使用,也有明顯為反對運動發聲的意圖。

李三沖說,520事件時,已經是當年農民第四次上台北抗議,從丟蔬菜、開耕耘機到放話要開怪手,不僅抗爭強度增加,警方的姿態也越來越高。

直至今天,他都認為,「從來就沒有群眾打警察」這件事,總是警察要驅離、先打群眾,群眾為了對抗,才可能打警察,而不是抱持著「今天就跟警察拚了」的想法,他說,「只能從這樣的脈絡裡,去理解『群眾打警察』這五個字。」

在解嚴前後電視台、多數報紙口徑一致的年代,綠色小組有自己認定的客觀與真實標準。

林信誼說,社會運動訴求改變,他們也在改變傳播領域,同樣一件事,社會運動者的角度就是他們想要呈現的真實,他們的錄影帶想讓人反思,到底哪邊是真的,「你的觀點可能跟片子不一致,但不能否認這是發生在台灣的事,」他說。為改變而戰鬥,一直是他們很重要的性格。

他們在德惠街的工作室,有一道鑲著綠色和平反戰標誌的鐵門,是抵擋警總人員的第一個防線。520事件發生時,綠色小組已小有名聲,不時受到情治單位騷擾,「拍完回到家都快天亮了,我第一個動作是毛片只留下520,因為還要後製,其他都送走,藏起來。」麻子說,520事件隔幾天,情治單位果然來查,因為大批記者跟朋友聲援,還有律師協調,他們就只交了一支拷貝的帶子出去讓對方交差。

對綠色小組而言,戰鬥不只為了抵抗,更是不斷思索突破封鎖的傳播方式。

為了讓農民可以了解520事件,綠色小組當時雇了攤販、成立放映隊,到各個農村用大螢幕放映錄影帶。

1989年底,綠色小組從中國走私一台電波發射器,在當年尤清參選台北縣長的競選總部,發射訊號、進行即時轉播。

當時雖然報禁已解除,但電波頻道尚未開放,民眾打開搖控器,電視新聞依舊僅有七、九、十一台,是黨政軍控制下的台視、中視、華視,當時第四台仍然違法,人們只能透過改良式共同天線,偷偷看NHK電視台節目、A片拷影帶、盜錄的院線片。

「新聞局說頻道滿了,沒有辦法再開放頻道給民間弄電視台,」李三沖說。但1989年11月30日「綠色電視台」開播那天,綠色小組戳破了新聞局的謊言,他們從國家手裡搶下一個頻道,李三沖化身為戴著斗笠的主持人「李四秋」,播放老三台刻意忽略的民進黨造勢影片。

「民眾在總部看到畫面出來不可置信的表情,我到現在都還記得。」麻子說,開播十分鐘後附近就大停電,但競選總部老早就準備了發電機,不僅附近居民跑來尤清總部「看電視」,連對街的電器行都把小電視搬到門口,轉到平常沒有畫面的第十三台。當天,台北縣板橋、雙和、三重、新莊部分地區居民都收到了電視畫面。

那些年,台北街頭是偌大的派對,白天到深夜,綠色小組拍攝街頭騷動的人群,回到德惠街的工作室,他們再一起喝酒到天亮,溺在另一場酒精與精神狂歡的派對裡。

因為拍片、剪片,成員們吃住都在一塊,幾乎是公社的生活模式。加上長期攝影紀錄,綠色小組跟社會運動團體也多半形成了夥伴關係。

後期加入、年紀較輕的謝文生說,那時他常常坐在廚房外面,看麻子、三沖、傅島和信誼四個大哥,擠在廚房裡,「討論這條魚要怎麼煎,料要怎麼放才好吃。」

當時工作室最多有2、30個人一起喝酒,蘭嶼反核、高雄後勁反五輕的人來台北抗議,都會先住他們那裡。「榻榻米茶几上的煙灰缸,永遠是滿的,像插花一樣,滿滿一盒,倒掉馬上又一盒,浴室的兩三個牙鋼杯,每一個都插滿滿的,根本找不到自己的牙刷,朋友來都忘記帶走,」林信誼說,他們工作室的啤酒從沒少過,來拜訪綠色小組一定要帶酒成了默契,連朋友家裡辦喪事,罐頭塔啤酒還會送給他們。

30年前的同一件事,常常得問綠色小組的兩三個人後,才能拼湊出稍微完整的樣貌。「喝酒在綠色小組很重要?」這個問題,卻能得到快速而一致的答案。

「你下去採訪,看到那些東西,回來真的不知道該怎麼辦,你不是搞革命的人,是記錄工作者,去拍攝東西,只會帶著一堆問題回來。」接受《報導者》訪問時,謝文生說,他們不是運動者,卻又不是專業拍紀錄片的人,貼近跟介入運動都深深刻進他們生活裡,那之中包含無力與傷感。

酒精代謝了他們共有的愁悶,把日子換成一支支傾倒的空瓶。於是90年代很快就來了,國會全面改選、政治民主化之後,拒馬與蛇籠不再是固定的街景,民進黨改走「議會路線」,民主攤販一個個解散,綠色小組失去了拍攝對象,也沒了產銷管道。

麻子在1989年底積極要推動的「ENG聯盟」沒有成局,他原本欲結合台灣各地小眾媒體,成立製播中心,與地方民主台合作,和老三台一樣,每天播放新聞。

有些運動成功了。1988年,外省老兵終於掙得中國返鄉探親機會。因為這次的拍攝任務,傅島意外認識了當地做出土文物的商人,1989年他離開綠色小組,開始做起買賣古董的生意。

但多數運動失敗了。1990年2月,李三沖代表綠色小組到高雄後勁,參與反五輕的抗爭。當年9月,行政院長郝柏村宣布五輕按計劃動工。潰敗跟疲倦成了反作用力,朝他們撞了回來。

「我們的工作好像結束了,階段性任務結束了。」麻子說。1990年底,綠色小組因為沒有經費營運,決定結束,剩林信誼又陸續拍了一陣子。

人們遭逢的當下,最後成為了歷史,有些鮮明,有些已是模糊一片。

「看到這些影片,內心那些波動還是有。」麻子說。

「是什麼樣的感觸?」

「很多很多,很難一一陳述。」

麻子後來提起在綠色小組拍攝時,真正讓他感到恐懼的一次,是1989年許信良回國後,因叛亂罪被關到土城看守所、群眾要求放人的土城事件抗議活動,那恰巧與林信誼提到的是同一場。

深夜裡,靜坐的抗爭群眾多被拖走,剩下幾十人,燈光稀微,鎮暴警察開始警告驅離,他們以盾牌跟齊眉棍撞擊地面,發出規律而懾人的聲音。前方沒人了,他們將攝影機扛在肩上,與鎮暴警察正對著。

幾分鐘後,敲打的聲音嘎然而止,變成狂亂的腳步聲,警察正排成一列的朝他們衝過來。

林信誼眼看無處可去,鑽進了發財車底下,麻子跟著人群,拔腿跑了起來。他身上背著10幾公斤的燈具、電池,漸漸落單。後方的腳步聲越來越近,逼得他在那一刻,索性停了下來,繼續拍攝。

「結果警察就像沒看到我一樣,一排排跑了過去。」沒多久,他的前方空無一人。

麻子放下攝影機,毛帶還繼續捲著,他心想,這夜已經有了最好的畫面。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。