精選書摘

克勞蒂亞・賈西亞是一位墨西哥母親。她的大女兒娜蒂從小被發現聽力有問題,於是她冒險帶著當時才兩歲的女兒越過邊境前往美國。身心障礙的孩子在美國有機會接受更好的教育,克勞蒂亞也希望女兒可獲得較好的醫療條件。歷經各種威脅、終於抵達德州與丈夫會合之後,克勞蒂亞才發現,沒有合法證件不止影響你的移民身分,也對日後生活和教養兒女形成挑戰,甚至會被原本應該提供醫療照護的機構排除在外。

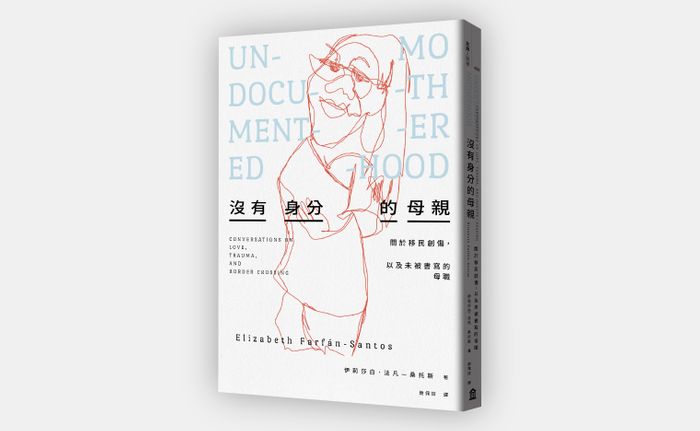

人類學家伊莉莎白・法凡-桑托斯是一位墨西哥女兒,她在美國出生,成長於墨西哥移民工人家庭,在母親及祖母的教養下長大。伊莉莎白和克勞蒂亞的訪談持續了5年。克勞蒂亞的故事代表一種經常遭人忽略和誤解,本身也無法言說、不被記錄的母職:一種關乎愛、犧牲,以及為兒女爭取權益的母親經驗,雖然不見於親子教養文獻,卻是美國數百萬女性移民的真實經歷。克勞蒂亞與伊莉莎白的母親,兩個移民故事在《沒有身分的母親:關於移民創傷,以及未被書寫的母職》書中彼此交織,呈現了故事之間相互連結的力量,同時揭露移民母親埋藏在記憶深處的經歷,包括她們在過程中為了家人的未來而必須做的困難決定、各種犧牲,以及支持她們繼續下去的那些愛與希望的時刻。

本文為《沒有身分的母親》第3章部分書摘,由左岸文化授權刊登,文章標題和文內小標經《報導者》編輯所改寫。

「現在我生病了。我得了一種治不好的病。骨頭出了毛病,關節突然就會痛起來。有時候很痛,有時候沒那麼嚴重,但就一直會痛。就算這樣,我還是早上5點起床替女兒做便當,幫她們洗澡,送她們去上學。什麼事都要做。很多時候忍著痛也得做。這時我的腦袋就得跟自己說:『哪有什麼病?』因為我對她們有責任。」

我得不斷鼓勵克勞蒂亞,她才肯談談自己的健康問題。我一直提醒她我會問她健康問題,好讓她先有心理準備。這並非我問她的第一個問題,因為那樣可不行。這是我跟其他母親聊天學到的。首先,我得給克勞蒂亞時間和空間談對她最重要的事,也就是她的小孩。唯有當她有機會談到帶娜蒂求醫遇到的困難,之後克勞蒂亞才有可能提起自己的健康,但即使提起,這部分的故事也簡短很多,掐頭去尾,常被她用「健忘」的理由打斷。

又是新的一天。我跟克勞蒂亞坐在另一張沙發上。我們上次聊完之後,這一小段時間以來她搬了家。新家跟舊家相隔不遠。娜蒂還是上同一所學校,但克勞蒂亞對新空間的重要轉變很興奮。舊家是一間兩房公寓,除了他們,那棟公寓大樓大概只有5戶人家,有共用的戶外空間,雖然不大,但克勞蒂亞很會利用。我記得她精心擺了4張長桌,還用《魔髮精靈》的鮮豔擺設布置桌面。院子的一邊放充氣屋,另一邊是塔可餅攤。那天是娜蒂的生日,我記得我很興奮,因為克勞蒂亞跟我一樣熱愛生日派對。卯足全力辦一場盛大的生日派對對我來說很墨西哥,因為我就是這樣長大的。我感覺得到我們之間的共同連結。

克勞蒂亞的新家比舊家大很多。是棟透天厝,空間大很多,有寬敞的前院和後院,克勞蒂亞已經擺出吊床和玩具讓女兒玩耍,享受這片空間。她迫不及待要帶我仔細參觀她的新家,讚不絕口地說房子裡面空間有多大、採光有多好。我也很重視家裡的採光,所以懂她的心情。我們聊了一會兒搬家的事,比方東西還沒全部歸位,但一切煥然一新,令人振奮。其實就是搬新家一般會有的話題。我為克勞蒂亞感到開心。即使她很強調新空間帶給女兒的喜悅,但我看得出來這對她也是一線希望。我們舒服地坐在大而明亮的客廳裡的新沙發,寶寶在另一個房間安靜地看卡通。

「有天我痛得太厲害,」克勞蒂亞接著說,「痛到我受不了,不得不叫我丈夫請一天假在家照顧女兒,這樣我才能去治療。沒有很久以前,大概幾個月前吧。那時候我正在做玉米薄餅,下半身突然一陣劇痛。所以他就沒去上班,因為我連站都站不起來!我沒辦法站,肚子脹起來,整個下半身都不對勁。對,我有點不舒服,可是⋯⋯我沒說,因為沒人可以幫我照顧女兒,尤其是那個小的,或者是因為我們沒錢。我有責任,我不能離開,就是這樣,對吧。」

「我骨頭的毛病,呃⋯⋯叫作纖維⋯⋯纖維⋯⋯呃⋯⋯」

「纖維肌痛?」我問。

「對,之類的。5個月前他們才發現我得了這種病。我去看醫生,因為身體不舒服。很不舒服,常常發燒,骨頭痛得要命,身體發冷,我實在受不了了。還有劇烈的頭痛,會這裡突然痛一下,然後這整邊身體就會跟著痛。對,很不舒服。這樣已經很長一段時間,所以有天我說:『不行!我受夠了!』當時我正在開車,突然間頭痛欲裂,暈眩噁心,人好像要昏過去。所以我才去看醫生,跟醫生說我的症狀。醫生開了藥給我,一開始可以止痛,我心裡就想:太好了,這樣我就會好起來。但我的身體⋯⋯我的身體就是不肯接受治療。吃那個藥我會抖,抖得很厲害,還會噁心頭痛。我不喜歡吃那個藥,因為說話會語無倫次。好像是藥效太強了,很慘,為了止痛才要開那麼重的藥。所以我停了大概兩週的藥,但後來又開始痛,所以只好再繼續吃藥。這次我改成晚上吃,一天只吃一次,有一小段時間還算有效,但現在又沒效了。」

根據美國疾病管制與預防中心的資料,纖維肌痛的主要症狀是全身疼痛和僵硬、頭痛和偏頭痛、疲倦、刺或麻、消化問題、憂鬱,以及焦慮。克勞蒂亞還記得她是訪談前幾個月才被診斷出得了纖維肌痛。我不禁好奇她這些症狀已經持續了多久、她拖了多久才去就醫,還有她剛到美國的前幾個月,纖維肌痛對她照顧小孩可能造成的影響。進一步研究之後,我發現引起纖維肌痛的原因至今不明,但有人提出一些理論和相關性。我參考的資料大多認為,纖維肌痛的症狀通常在身體或心理遭受創傷之後出現,女性罹患機率高於男性。

我回想起克勞蒂亞的移民故事:別無選擇不得不離開故鄉,拋下熟悉的一切;多次嘗試過河卻失敗,害怕自己會溺死;好幾次必須跟娜蒂告別,把她交給人蛇;擔心之後不知會怎麼樣,可能再也見不到女兒;因為把她託付給陌生人而內疚自責。我想起她的一連串恐怖經歷:被塞進十八輪大卡車的車頂導流板裡,不幸被司機逮到,結果跟一個陌生男子被丟在沙漠,後來差點被一群應該護送她安全越過邊境的人殺害和強暴。還有被移民局的人抓走關進拘留所,害怕被消失,無法聯絡家人和對外求救,冷到受不了,連上廁所這種基本人類需求都毫無隱私而飽受羞辱。

即使吃盡苦頭,她還是繼續嘗試越境。為了娜蒂,她不得不。我想起她跟數十個陌生人像沙丁魚一樣擠在另一輛卡車上,多半是男人。還有聽著某個女人被強暴,驚恐地等著下一個會不會是自己。她努力不發出聲音,把自己藏好,以免被移民局的人逮到,以免引起男人的注意。我想起她半夜徒步橫越沙漠,越過屍體和毒蛇,害怕自己落後或脫隊,腳起了水泡,血肉模糊,累到虛脫,幾乎走不動。是的,我心裡想著這些事,那確實很像身心遭受的創傷經驗,而且是多樣、多次又密集的經驗。

身體會記住創傷。移民過程及其衝擊附帶的傷害,永遠刻畫在克勞蒂亞的身上。我想像這一切都刻畫在我身上會是什麼樣的感覺。會痛是一定的,但那種痛會久久不散,陣陣作痛,持續幾天幾年嗎?會深入骨髓和關節,也就是那把我連成一個整體的身體部位嗎?會讓我偏頭痛發作,痛到受不了,陷入深深的絕望和憂鬱嗎?我不認為克勞蒂亞曾把纖維肌痛的症狀跟她的移民經驗聯想在一起。當我問她是否想過這個可能時,她一開始的反應是驚訝,接著陷入沉思,好像或許有道理似的。「不過,誰知道呢,對吧?」她說,彷彿看見了這兩件事的關聯,但真要細想又太痛苦。

另一個能代替創傷的字是susto(驚嚇)。我奶奶很認真看待susto。她跟我說,當你經歷創傷事件時,你會嚇到靈魂出竅,因而迷失方向、脆弱不堪。這時如果你不好好照顧受到驚嚇的靈魂,讓它恢復健康,身體就會失去防禦力,不堪一擊,更容易受到其他傷害,包括病痛。克勞蒂亞一次又一次形容她的移民經歷很可怕,「很慘。」我想她知道那是一種創傷經驗,但從她跟我分享的故事聽來,她還沒有承認自己所受的創傷和susto,也並未花時間治療自己的靈魂,把它喚回體內。

克勞蒂亞說不清楚她纖維肌痛的症狀持續了多久,但很確定是移民來美國之後才開始的。我想起她對我坦承身為娜蒂的母親和唯一照顧者的不堪負荷和絕望無力。看似無關的故事片段漸漸連起來;創傷對身體的影響有如拼圖般逐漸成形,隱微難解的也隨之浮現眼前。多年以來,克勞蒂亞深受纖維肌痛的症狀所苦,全身長期劇烈疼痛,還要忍受偏頭痛、噁心暈眩折磨,同時必須對抗醫生,為女兒爭取治療的機會,也得擔心如何負擔所有費用。這些已經夠苦了,她還要學習如何照顧一個堅強而獨立的聽障女兒,學習適應和融入北美生活,達成新環境對她的種種要求,包括學習英語和美國手語、教女兒這兩種語言再加上西班牙語、應付因為她說(或不會說)的語言而質疑她的老師和醫生,同時還因為沒有合法身分而要面對各種阻礙,甚至光開車載小孩去看醫生都要擔心受怕。

說她一個人要做太多事都太輕描淡寫。那已經超過大多數人所能負荷,足以讓身體垮掉、大喊救命。纖維肌痛就是克勞蒂亞的身體在大喊救命,求她停下來治療身體,求誰來幫幫她停下來,尋求治療。纖維肌痛確確實實讓克勞蒂亞倒了下來。她什麼事都不能做,連走路都沒辦法,甚至第一次開口跟丈夫求助。

身體藉由病痛對我們以及我們周圍的人說話,告訴我們有地方不對勁,要我們認真聽。有時候身體對我們輕聲細語,也有時候大喊大叫。因為生活中有太多事吵鬧不休、太多要求,身體必須更大聲才行,尤其是女性。女性和母親要滿足那麼多要求、承受那麼多壓力,難怪女人更容易罹患主要症狀是全身慢性廣泛疼痛的疾病。想想女性面對的要求有多嚴格,就能理解為什麼女性更容易得到讓身體痛得大叫、罷工抗議的疾病。我很好奇有多少無證移民女性深受未被診斷的纖維肌痛所苦。多少人因為纖維肌痛而引發焦慮和憂鬱?生物醫學尚未掌握這種病的確切病因,因為病因不會只限於身體層面。你無法切出一塊人體組織,然後進行切片檢查,或放在顯微鏡下觀察,或採入試管分析。我們或許永遠無法知道有多少無證拉美裔女性深受纖維肌痛或其他壓力引起的病痛所苦──因為過著沒有合法身分的生活而繃緊神經,處處受限,而社會對女性的要求、長期忍受慢性疼痛、身體大喊救命也無人聽到的隱形病痛加諸身上的汙名,又使情況更加惡化。

「我全身都在痛。全身,」克勞蒂亞接著說,「但我不認為醫生有幫到我。有時候我覺得他們根本不相信我,或認為全是我自己亂想。醫生沒說什麼不能吃,也沒給我其他解決方式,只叫我要多運動。所以我就每天去運動,但一定要穿護膝,不然膝蓋會痛到受不了。我多半會去上Zumba課,但在家陪女兒的時候也會做些運動。我丈夫買了些小東西給我,這樣⋯⋯這樣我在家也隨時可以運動。你知道嗎?真的很難受。痛到不行。臀部跟膝蓋好痛,那是我最常痛的兩個部位。有時候是全身都痛,我甚至說不出哪裡,肩膀、這裡那裡、手指,全身痛光光。很慘很慘,因為你只是站著,只是站在那裡,然後就砰,突然間腳軟掉,而且好痛。好痛。或是你想走路⋯⋯有時候我痛到跪下來,然後就癱在那裡,因為爬不起來。我不太能跪,因為之後得爬去抓住東西才能把自己撐起來。因為我的膝蓋和臀部痛到不行。所以那樣真的很不好受。

「醫生開給我的藥是止痛藥,我每天都吃。現在都長期服藥,要吃一輩子。兩個禮拜前我回去找醫生,對吧?因為藥對我沒效了,所以他得開給我更強更強的藥。我非吃不可,可是我不喜歡吃那個藥,因為藥效太強,對我很傷。我知道我會漸漸習慣,然後有一天藥又會對我沒效,最後再也沒有藥幫得上我,因為那已經是極限。再也沒有藥幫得了我。所以我真的不想吃更強的藥,可是醫生又不得不加藥,因為我的症狀都一樣。疼痛,暈眩,這裡痛那裡痛,他們不得不幫我加藥。我沒得選,只能吃藥,因為如果不吃,一定會一直痛。全身都痛。全身的。要是我停藥一、兩天,就又會開始發抖、發燒、疼痛,全身都痛,所以我才要每天吃藥。每天。應該是每天晚上,因為早上我都忘東忘西,但晚上我一定會記得吃藥。要是沒吃,我會把藥放在皮包裡。我也隨身帶著泰諾止痛藥,以免痛得受不了或突然痛起來,那我就會吃一顆止痛藥。」

聽著克勞蒂亞的故事時,我心想:她是多麼努力要讓自己好一點。她的一天有太多事要做,沒有餘裕留給慢性疼痛。想像著克勞蒂亞獨自一個人在房間裡爬來爬去,痛到不行,奮力要把自己撐起來,我感到一陣心痛。她擔心醫生不相信她真的不舒服,說不定會認為「全是她自己亂想」,其實有一定的道理。女性的痛苦遭醫生否定或忽視的歷史由來已久,包括駁斥女性患者自述的身體疼痛,將其症狀歸因於精神病或歇斯底里。醫學領域的性別偏見跟種族偏見一樣,並不是有個醫生指著一個女人說她歇斯底里,然後就叫她回家那麼簡單。有可能是一個女人跟醫生說她痛到受不了,膝蓋痛到不行,求醫生救救她,而醫生卻叫她要多運動。

美國醫生察覺不出克勞蒂亞的痛苦,還有其他原因。她說醫生只是強調她要「多運動」,這段話在我腦中不斷重播。我無法甩掉其中的弦外之音。研究過程中,我找到不少醫生督促未投保的拉美裔女性患者要對自身健康「更加負責」的例子。擺出家長的高姿態,灌輸她們「要更努力」的個人主義論調,將責任歸咎於個人,這在醫療體系已經變得很普遍,但這種論調似乎總是特別針對低薪勞工和未投保的非白人病患,就像一把上膛的槍,隨時準備對她們發射。

除了就醫過程遇到的各種偏見,克勞蒂亞同時也體驗到罹患一種外表看不出來的慢性病痛(即雖然痛到身心都受影響,卻沒人看得出來或理解她的痛)會被貼上的汙名。「很糟。」她一再重複,難以用語言形容她有多痛。我也難以用語言形容那種經驗,這個社會也是。我們欠缺的除了語言,還有同情心。他人一開始或許會承認她的痛,但過了一陣子,因為沒有傷殘證明,對她的同情就會隨著日常生活的責任義務和對「正常」的各種要求而消逝。無論如何,小孩得照顧,三餐得張羅,家裡得打掃,而這些事克勞蒂亞都得做,沒得商量。「永遠不會好。」克勞蒂亞嘆道。之後的人生她得天天對抗纖維肌痛引起的痛苦症狀,假裝正常,努力捱過每一天,而能幫她的就只有止痛藥和Zumba課。

「我沒有補助。」克勞蒂亞再次強調,彷彿猜到我在想什麼。「什麼費用都得自己負擔。每次看醫生就要花65美金,那還只是看診而已,之後如果他們要你去做特別的檢查或去實驗室,那麼……幾乎每次去都要花至少300美金,還不包括拿藥。去那裡看醫生沒有補助,那不是社區診所。以前我都去社區診所,現在沒了,因為一直不符合資格。我是在這裡接受治療的。醫生發現我子宮頸有癌細胞。我必須要把部分……部分的子宮頸切除。那是大約兩年前的事。後來囊腫又復發,但不是癌細胞,所以現在我子宮有囊腫,quiste。總共8顆。這裡4顆,那裡4顆。現在我正在吃藥,讓它們自己慢慢消掉。在那間診所,我一開始有符合補助資格,因為我丈夫的工作時數少了很多,收入很低。現在他收入比較好了,感謝上帝,但為了符合補助資格,他一個月的收入不能超過兩千。現在他的月收入比兩千多一點。因此我們才說一個人快死了才符合所有資格。所以我才會停止治療,因為有時候我們根本沒錢。我丈夫的薪水不固定,有時還過得去,有時很辛苦,對吧?所以有時候我去診所就沒做治療,等到有能力再說。兩週前我又能重新開始治療,現在我正在接受治療。」

克勞蒂亞剛剛對我透露,除了纖維肌痛,她因為診斷出癌症已經切除部分子宮頸,但囊腫仍會復發並引起症狀。聽著她平靜地講起自己的子宮頸癌病史和部分子宮切除手術的經過,我的腦袋同時還在努力消化她日漸惡化的纖維肌痛症狀,這使我不得不停下來想一想。

不只是纖維肌痛,還有克勞蒂亞坦承其他病痛時那種平平淡淡的口氣,都把我拉回對母親的回憶,同時想起墨西哥女性如何抗拒談論病痛,還有其他那些幾乎讓她們沒命的事。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。