書評

勞倫・班頓(Lauren Benton)是美國耶魯大學歷史學系教授,專長為全球史、帝國史與法制史,得獎無數,是當代最重要的史學家之一。她長年研究法律衝突對於國際秩序的影響,其理論視野廣闊,檔案資料分析嫻熟靈活。班頓的每一部著作都如一座大山,不僅處理宏偉的議題,證據資料豐厚扎實,敘事風格更是氣勢如虹。這可不是一本可以躺在床上隨手翻翻的睡前讀物,讀者可能需要齋戒沐浴,運動暖身,準備好清醒的頭腦與大量咖啡因,才能跟班頓一同翱翔世界。

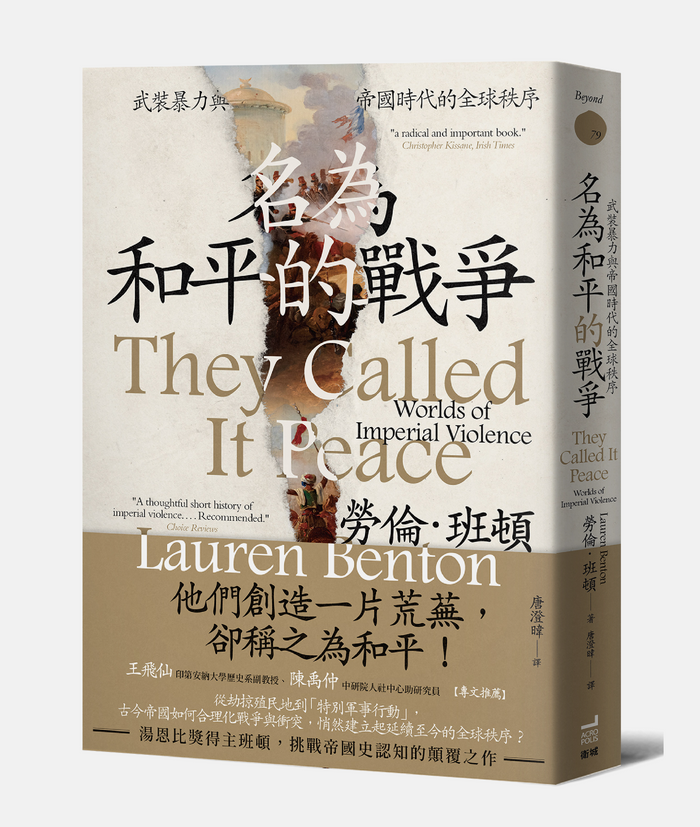

《名為和平的戰爭:武裝暴力與帝國時代的全球秩序》一書的主要論證是:我們不應該從那些知名的經典戰役來認識國際秩序;小規模戰爭才是推動暴力規範架構的核心動力。換句話說,世界秩序並不真的是由為人熟知的主要戰役(如一次世界大戰)建構而成;反之,發生在邊界、定義模糊而接連發生的小衝突,才真正形塑我們今天熟知、由少數強權主宰的「武裝和平建制」。這些小規模戰爭,可能被視為鎮壓、暴動,或者是短暫的區域性衝突,甚至不一定有自己的名字;但是,班頓認為,正是這種輪迴於「掠奪」與「停戰」之間的動力,使得帝國得以正當地擴張,在暴力與更大規模的暴力之間,創造出「規範」戰爭的架構。

本書帶給我們的第一個重要啟示是:行動加上語言等於(宣稱的)權力。強權之間鞏固一席之地,不過是大聲說話、留下文字,不間斷地為自己主張。

班頓觀察18世紀的英法特許公司,為了處理印度半島科羅曼德海岸的眾多紛爭,寄送大量書信往返歐洲,急切地創造框架來定義衝突。在這看似日常的(類)官僚行為之間,儼然浮現一種規範性的概念:「透過將當地人排除在通信往來之外,法英書信作者強化了這一主張:歐洲的戰爭法為遠離歐洲的多方暴力行為確立了標準。」(頁170)換言之,這些歐洲殖民者,大老遠地跑到原本不屬於他們的土地上,發生一堆衝突,然後透過處理衝突的過程,默默地將他們的制度扣合到別人的土地上,暗中擴張了歐洲國際法的管轄範圍。

當然,如果站在英法特許公司的立場看這件事,或許這是未預料到的後果(unintended consequences)。畢竟這些書信往來主要是在處理戰俘的問題──而戰俘大多還是英國人與法國人。但是,其後續的外溢效果卻也難以否認。歐洲人如果可以依據歐洲戰爭法來指控「其他歐洲人」在印度半島上的「非法」行為,那麼,歐洲人可能也可以指控「其他當地人」在衝突中的行為違反了歐洲戰爭法。班頓發現,雖然處理的領地與紛爭並不相同,但英國人跟法國人的行徑卻是有志一同,這裡抱怨印度兵不可靠、那裡抱怨亞洲領導者背信忘義,也批評當地士兵在戰場上的行為野蠻。這些評論不只是抱怨與(有待驗證的)假設;歐洲人留下白紙黑字的紀錄與評價,在在都在打下基礎、形塑觀點,進而支持了我們現在習以為常的世界秩序:「為區域戰爭設立歐洲式框架有其道理」。

仔細想想,這些歐洲人其實沒有辦法回答一個先決問題:是誰賦予你正當性,跑到別人的土地上,帶來暴力與混亂?而你又憑什麼來決斷這些暴力紛爭?如果當時的印度領袖及時解決這些紛爭,並且能以武力為後盾,將英法衝突納入協議的框架內,向未來發生效力──或許這段國際法的歷史將帶領我們走向不一樣的今天。而印度半島並不是這些歐洲人唯一宣稱合法正當的地方。帝國不只在印度半島上明爭暗鬥,以文明的語言行使野蠻的暴力;帝國也在北美洲與南美洲強勢地蔓生。隨著帝國的邊界流動,歐洲人的支配也不斷變化,而文字是權力蔓延的枝枒與圍籬。

回頭閱讀這些故事,我作為法律後進國的公民,不禁想問:如果當時的在地居民(很多是原住民)就已經有能力提出相對應的論述,甚至在殖民者抵達之前就創建法律框架,並且以武力作為規範的基礎,我們的世界將如何不同?

本書帶給我們的第二個啟示是關於女性的身影。「國」家、國「家」,沒有「國」哪有「家」;而沒有女人作為家的主體,國無一事可成。帝國擴張是以「家戶」作為基礎,而女人又是家戶的基礎,從16世紀至今,女人一直都構成國家權力的核心,卻始終沒有獲得應得的地位。班頓指出:歐洲人在飛地掌握了一連串要塞,但要塞本身並不足以鞏固帝國地基;以「家戶」填塞這些地區,也就是鼓勵來自葡萄牙的男性與當地女性結婚,成為擴張政治實力的重要策略。總督頒布婚姻政策一如防禦工事計畫(頁121),殖民政府就是婚友社。

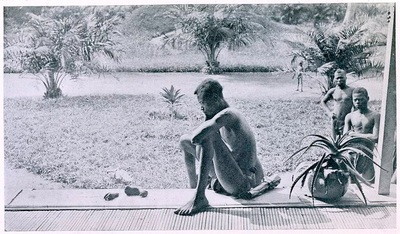

當然,暴力還是在家戶分析的核心。殖民者之所以要組織以「家戶」為基礎單位的政治社群,是因為要藉著「保護家戶」之名,將私人劫掠納入小規模戰爭的架構之中。在強化實質控制力的過程當中,控制女性也是一種力量的展現:因為控制女性就是控制生產力,控制女性進入婚姻就是控制生產力單位(即家戶)的數量。葡萄牙總督不只親自指揮分派女性給葡萄牙男性,還會因為修士「插手」婚姻事務而大發雷霆──但在16世紀,促成婚姻本來就是教會的工作。而女性在這些過程之中,幾乎沒有什麼主體性。從殖民政府的報告中可以看到,這些看似正式的婚姻,其實也只是一種販售女性的變形;或者保守地說,總督所安排的婚姻仍然必須跟活躍的女性販售市場競爭:「已婚者抱怨有女人被帶走」,是總督苦惱不已的日常。於是,殖民飛地出現了一種毫不神聖的三位一體:控制女性與婚姻、捉拿俘虜、延伸宗教權力。殖民者將掠奪來的人力──包括女人與俘虜──存放在家戶中,更多的家戶儲存了更多的政治實力。保護這些家戶財產成為帝國防禦(或侵略他人)的正當理由。女人不只是被掠奪的客體;女人竟然透過劫掠奴役的家戶複合體,(被)成為國家暴力的基礎。

閱讀至此,讀者應該已經發現,勞倫・班頓的大師風範在於她伸縮自如的批判力,如一條可長可短、無孔不入的鞭子,在一般人沒有想到的地方抽打帝國,使其現形。誠如本書導讀作者、印第安納大學布魯明頓校區歷史系副教授王飛仙所述,班頓靈活地使用不同規模(scale)、多中心的視角,串起原本看似無關的公私領域,讓我們由小見大,忽上忽下。如果大人物與小人物都不約而同地發展出類似的戰爭論述,那麼,我們不得不相信,法律的建制,確實是在實際面對暴力的需求與回應中生長出來的。

讀畢班頓的分析,讀者或許會跟我一樣,精疲力竭且不寒而慄。她筆下的暴力是史家剛建構出來的歷史,而世界秩序已經成形。如果台灣面對的是這樣一個已經固著的戰爭建制,我們應當何去何從?

或許我們應該鼓勵自己:往者已矣,來者可追。台灣必須學習強者的語言──而我們確實已經有能力流利地使用法律的語言──也必須增強力量。規範與制度,不只是看不見、摸不著的概念,而是會產生後果與發揮拘束力的行動準則。我想起大學時代修國際法,老師一臉認真地說笑話:「誰要是再說台灣不是個國家,我們就發一顆飛彈去打他,然後問他,如果我們不是一個國家,你剛才是被鬼打到嗎?」

凡有需求,必有回應;凡有暴力之處,必有規範的空間。對於台灣讀者而言,我們真正的課題是:我們能否誠實而精準地辨識加諸於這島的暴力?而台灣將為世人留下的典範,仍待我輩台灣人積極創建。

(編按:本文由衛城出版提供,內文經《報導者》編輯。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。