書籍導讀

2018年由山田孝之與菅田將暉主演的日劇《dele刪除人生》,以一間專門在客戶死後刪除數位數據的事務所為主軸,主打「為你刪除見不得人的紀錄」服務。每一件委託案,都是某個人對「死後不要留下數位資料」所做的最後安排。當時這部劇的世界觀仍建立在個人裝置的邏輯上──一台筆電、一顆硬碟、一支手機。問題焦點是隱私與尊嚴,以及透過「刪除鍵」為數據設定結束的界限。

「即使你已死去,你的手機和電腦依然活著。」──《dele刪除人生》

劇中這一台詞所暗示的,是個體死亡與數據存續之間日益分離的現實。《dele刪除人生》講的是如何將死者從數位中「退出」,但讀者眼前這本《雲端亡魂:往生者的數位個資與AI時代的生命思考》描繪的,則是當代平台治理如何使死者不斷被「保留」與「再現」。往生者留下的,不只是幾份可控的個人檔案,而是一整套可被平台存取、運算、延展的數據宇宙──成為演算法素材、推薦系統參數,甚至被用作未來生成式AI的訓練數據。這種從「刪除」走向「再利用」的治理邏輯轉向,不再只關於遺忘與尊嚴,而是構成我們這時代最具張力的文化技術挑戰,關於資料控制、記憶權與平台主導的再現政治:死者的數據生命仍持續運作,而我們對其命運的掌握卻愈來愈少。

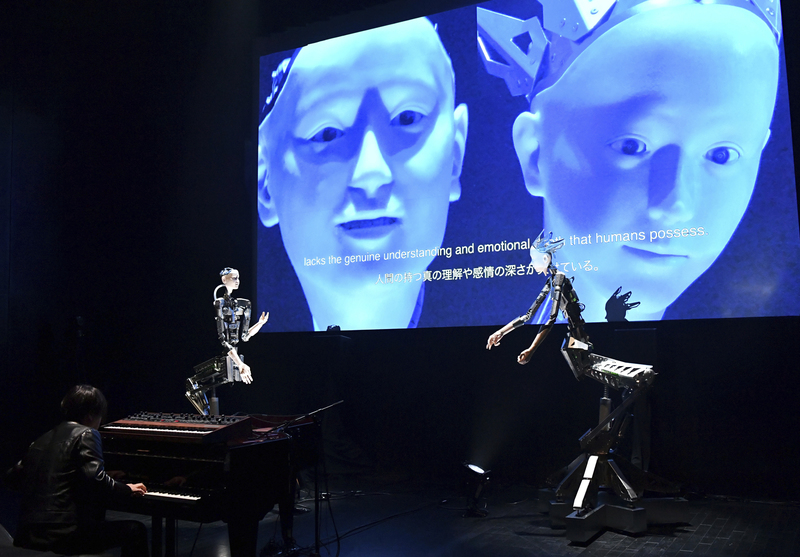

我們活在一個死者仍然在線、數據永不休眠的時代:死者未曾真正離開,因為他們的數據仍持續「在場」。親人離世不再意味著生命終結,而是數據生命的延續──LINE每年提醒我們某人的生日、Facebook自動彈出「你與某某的回憶」,這些都是日常熟悉的介面互動,但當這些人其實已經過世,它便不再只是「回顧」,而是一種技術性「召喚」。2024年藝人包小柏將亡女留下的三句英文語音訓練成AI對話模型,稱之「重現數位版的女兒」;2025年已故韓國藝人金賽綸的AI告別影片,強調「運用AI技術讓金賽綸開口向大家告別」。這些例子不是例外,而是科技如何重塑生死邊界的明證。

這些死者的數據,從來不是靜止紀錄或被動紀念物,而是一種會觸發情緒、引發互動,甚至被平台重新運用與再生產的存在。死者數據參與我們的情感生活,也參與平台的運算邏輯。它們不只是供人懷念的紀念,而是會「動起來」的數據節點──被我們點擊、觸發,也被平台推薦、學習與收編。AI模型訓練、語音合成、互動設計等技術,把死者數據轉化為語料、資源與再現的可能性;死者不再只是「被記得的人」,更是數據經濟中可被操作的行動者。

主導再現過程的往往不是死者,也不只是遺族,而是一整套跨越法律、平台、文化與演算法的複合治理機制,本書作者歐曼(Carl Öhman)稱之為「後死亡處境」。歐曼希望提醒我們:死亡不再是終點,而是資料治理的起點。死者不僅被懷念,更被格式化、模擬化、再現化。他們以各種形式「回來」,但並不以他們自己想要的方式,而是被以平台認為可流通的形式「重組」,成了推薦系統的參數,甚至成為數位哀悼儀式中的觸媒,在某些宗教或商業設計中扮演新角色。

我們與死者的關係,也因此變了調。悼念不再是私人紀念,而是一場持續在線的互動;點讚與留言不只是追思,也是平台收集行為數據的素材。死者彷彿在網路上「活著」,但這種存在是被人為治理的──是被平台邏輯、資料分類系統、文化使用習慣共同決定的數據生命形態。死亡,不再是結束,而是資料重組的開始。

歐曼認為,義大利解剖學家布魯內蒂(Lodovico Brunetti)1873年發明的火化爐,不僅是殯葬科技的革新,更標誌著現代國家開始以科層治理的邏輯正式接管死亡管理權。這座高溫爐不僅能將屍體徹底焚盡,更宣示一種全新的死亡處理邏輯──從宗教與親族主導的哀悼,轉向以效率、空間、衛生與經濟為名義的科學與國家治理。火化不再是禮敬死者的文化實踐,死者身軀也不再只是哀悼與懷念的對象,而是現代社會以「理性」為名予以處理、壓縮、理性化的社會問題。正如書中引用的湯普森爵士(Sir Henry Thompson)所說,屍體若不再為死者所用,便應被活人有效運用──最好還能產出經濟利益。

這段歷史不只是醫療與殯葬的技術轉型,更揭露了死亡如何成為資本主義體系的一部分。歐曼借用英國學者特瓦耶(John Troyer)的觀點指出,自19世紀後期開始,一整套圍繞死亡展開的新產業正在成形:火化爐、防腐科技、紀念攝影、遺體管理,甚至包括今日的數位紀念平台,都是將死者轉化為可計算、可操控、可商用資源的技術與制度。這正是歐曼稱之為「生人體系」的起點:死亡從此不再屬於死者,而是服務於生者──更確切地說,是服務於技術官僚與資本主導的現代體制。

若說19世紀的火化爐將死者從地表「物理地」抹除,那麼今日的平台技術則進一步將死者「數據化」,並在演算法、數據倉儲與平台規則之下完成「再利用」。從這個角度看,Meta、Google、Amazon等科技巨頭延續的,正是那套將死者編碼為社會秩序資源的邏輯,只是如今這套邏輯以「數據資本主義」(data capitalism)的形式運作。平台接收、儲存、排序、再現死者的數據,不是為了紀念、悼念或歷史延續,而是為了產出新的互動數據、訓練AI模型、增加平台黏著度,甚至直接納入推薦演算法作為資源池。

這種數據經濟是平台資本主義的基石──將一切人類活動(包括死亡)轉化為數據,再從中萃取剩餘價值。祖博夫(Shoshana Zuboff)筆下的「監控資本主義」在這裡被推向極端:數據就此成為永不凋零的材料,雖不直接作為商品,但已是平台資本積累過程中不可或缺的原始資源。我們不僅是在世時的點擊與數位軌跡遭人監控,就連死亡後的數據殘餘也繼續被使用、分析、挪用。亡者的數據彷彿無人擁有、無人代理,於是平台便得以自然地占有與操作,彷彿「死者」是平台的自然資源,無需道德回應,也無需法律授權。

歐曼指出,當前亡者數據資料的治理缺乏民主參與:平台公司自行制定數據政策、決定誰的帳號保留,誰的影像消失,誰能紀念,誰被遺忘。這些決策往往不透明、不公開,也不容異議,而是由平台依據其內部商業考量與社群策略所制定──與其說是公共記憶,不如說是數據主權的私有化與價值排序的壟斷。在這樣的資料結構裡,記憶不再是一種文化資產,而是一種平台資產。死者的數位存在只要能對「活人市場」產生價值,就能獲得能見度,反之便隨即被捨棄。這也讓我們不得不問:當平台主宰記憶,控制遺物,編碼亡者,誰還能決定如何記憶一個人?

歐曼認為未來的歷史記憶將來自雲端,這不僅是對技術未來的預測,更是對記憶權力重新分配的深刻批判。在數位平台成為主要記憶載體的今天,歷史的存續不再由國家檔案館、圖書館或公共文化機構來決定,而是仰賴少數科技巨頭的演算法、內容政策與商業考量。記憶看似去中心化,實則已被平台中心化地重新分配與排序。

雲端紀錄提供了一種虛幻的平等感:好像每個人都能在數位世界留下痕跡、建構個人歷史。事實上,能否被記住、是否可見,完全仰賴平台演算法的運作邏輯──它偏好可變現的內容、與主流價值一致的論述,以及能觸發更多互動與停留時間的資料。這不僅形塑了什麼是「值得紀念的」,更在無聲中排除那些不符合資本利益或政治正確的記憶形態。記憶因此變成一種被壟斷資源,一種只能透過平台審核才能進入未來文化檔案庫的特權。這樣的資料治理,表面民主,實則排除,成為一種記憶的階級制度。

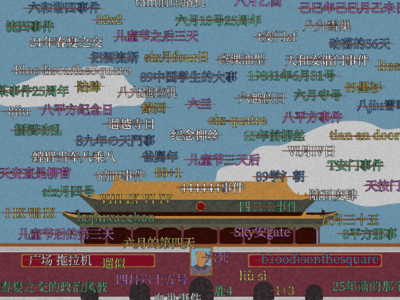

就像英國左翼文化研究學者霍爾(Stuart Hall)所說,「示現」(representation)從來不只是現實的再現,而是權力鬥爭的一部分,是一場意義控制權的爭奪戰(Hall, 1997)。數位時代的記憶機器,誰能說話,誰被可見,誰留下痕跡,誰又被歸類為「噪音」或「無關重要」而被清除,這些都不是技術性問題,而是文化治理與意識形態控制的延伸。而在美國傳播學者凱利(James Carey)所強調的文化觀點中,傳播本身是一種社會儀式,是文化與認同的日常重申。因此,當這些儀式被交付給平台進行技術治理,平台就不只是數據儲存者,而是文化秩序的再製者與審查者。當平台取代了傳統公共機構成為歷史的記憶機器,它也同時成為了記憶排除、歷史抹除與文化重寫的節點。例如2019年6月《中時電子報》因刊出一篇回顧「六四事件」30週年的文章,遭中國網路防火牆全面封鎖。僅僅兩天,該媒體即透過人工審查,刪除網站上所有提及「六四天安門事件」的報導、評論、輿論與書評。這並非單純的資料刪除或關鍵字清洗,而是一場有意識的記憶消除工程:既包括歷史敘事的掩蓋,也反映平台背後的政治經濟結構如何決定誰的記憶可以留存、誰的歷史該被抹除。

這個例子不僅直指政治審查對新聞自由的干預,更透露數位記憶本身的極端脆弱性。數位檔案看似永存,實則仰賴平台與資方的選擇性維護;儲存在雲端的歷史能否成為未來記憶的一部分,不再是公領域的共同協商,而是由私營基礎建設所掌握的權力來決定。這不只是封鎖一篇報導,而是透過技術性與制度性操作,將某一群體的歷史經驗逐出可被使用者存取的文化記憶公共領域。六四事件相關的歷史痕跡被從搜尋結果與資料庫中抹除,象徵著整起事件從「可見的歷史」降格為「不應被記得的資料」。數據資料存在不再等於歷史存在,因為歷史是否能被「看見」,取決於平台控制與資本支配下的政治選擇。雲端不只是儲存記憶的地方,而是記憶治理的基礎設施;文化遺產是否能進入未來的檔案體系,不再取決於其歷史意義,而取決於它對當代資本與權力結構是否有利。

下圖將「死者數據」置於兩條關鍵治理軸線的交會處。縱軸反映的是數據主體性的轉變光譜:從具備文化參與和記憶代理能動性的被主體化數據,逐步滑向被平台擷取與語料化的商品化殘餘。橫軸則揭露資料治理的驅動邏輯:從由情感、哀悼與文化實踐出發的人類導向,一路延伸至由平台系統、技術規則與資本計算主導的自動化機制。這張圖所描繪的不是靜態分類,而是死者數據在數位治理體制中所被置放、調度與再現的動態位置。它們既可能是公共記憶的觸媒、哀悼行動的文化裝置,也可能成為平台再推薦與演算法模型的無聲素材。這些轉化不僅模糊了生死界線與主客位階,更凸顯出數據命運並非自然延續,而是平台設計、使用者互動、商業邏輯與文化規範交織而成的治理場域。亡者是否被紀念或被利用,正是我們所處平台資本主義時代的關鍵倫理議題之一。

前面三節分別分析了死者數據在文化中介、記憶治理與平台運算中的多重角色,上圖則進一步梳理這些意涵在治理邏輯下的分布與重組:從情感驅動的紀念實踐,到技術與資本邏輯主導的數據擷取與再生產。這不僅揭露死者如何被平台操作為語料、參數、記憶的節點,也凸顯出數據主體性在死亡之後的模糊與消解。這張圖不只呈現死者數據的治理處境,而是更普遍的數據主體性危機。當平台透過類似邏輯處理活人數據──推薦、歸檔、再利用,甚至預測行為──我們就是在見證一種「全面平台化的數據命運」出現。死者無法反抗,也無從發聲,而我們這些活著的使用者,我們的數據能動性與主體權同樣遭到侵蝕。死者的沉默,預示的不是結束,而是一種尚未意識到的普遍未來。

死亡終結了肉身,但似乎未能終結數據的生命。歐曼在本書提出一個讓人無法輕忽的觀察:死者的數據資料不僅被保留,還被運用、重新包裝,甚至轉化為其他演算法的素材,成為運算邏輯的一部分,亦即某種形式的「數據主體」。死者的「在場」不再是象徵性的懷念,而是技術性、經濟性的存續。他們的語音、影像、對話記錄,成為AI訓練材料,參與下一代機器學習模型的建構。他們不再僅是紀念對象,而是資訊系統中可調用的數據主體,卻不具備任何主體權。

這種數據延續性的存在狀態,挑戰了我們對「死亡」的基本認識。如果數據資料仍具備可觸發性與功能性,那麼死者是否真的「離開」社會?當平台可持續召喚死者的聲音與形象,模擬其行為與偏好,這些由數據重構的「亡者代理模型」,不也正是一種新型非人主體,是一種平台脈絡下的被代理存在?歐曼拋出的問題穿透而直接:既然死者的數據仍被活用,為何他們不應獲得數據倫理的位置?這不只是哲學疑問,而是制度設計的迫切挑戰。

當前的數據資料保護法制普遍建基於「在世主體」的概念:權利、同意、知情、退出……全以活人為前提。一旦死亡,這套框架立即崩解。無人可主張權利,也無處可提出拒絕。在無法獲得當事人同意的前提下,資料被平台恣意保存與再利用,甚至進入訓練模型、演算法庫。研究隱私權的美國學者尼森邦(Nissenbaum)所提出的「脈絡完整性」(contextual integrity),在這裡遭遇其極限:當脈絡提供者已經消失,誰來決定資料的「適當使用」?這個問題正暴露出資料治理邏輯的倫理真空。

所謂「資料正義」一詞,原本是一項有關活人身處不平等數位處境的倡議,如今,我們顯然必須將其擴展到亡者之域。歐曼提醒我們,「死者也需資料正義」,而這並不是一則溫柔的道德訴求,而是一場對平台治理核心邏輯的正面挑戰。死者數據早已被納入平台體系,卻無從擁有代理權、發聲權與退出機制。他們是最沉默的數據主體,也是最頻繁被觸發、被學習、被重新包裝的演算法素材。

本書所談的「後死亡處境」,因此不只是對未來技術倫理的想像,而是對當前制度的結構性批判。我們不再能以「死者無需治理」為藉口逃避責任,也不應將這種數據延續性視為自然現象,而是視其為平台資本主義下的治理技術與權力操作。畢竟,我們也終將成為數據亡靈,或說「雲端亡魂」。我們今天所留下的每一筆點擊、每一段語音、每一張自拍,在未來都有可能被挪用、再現、再演算。

與其說「人終有一死」,不如說我們正進入一種「死也無法退出」的平台生命形式。

- Carey, J. W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston: Unwin Hyman.

- Hall, S. (1997). Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. London: Sage/Open University.

- Zuboff, S. (2019). The age of surveillance capitalism: The fight for a human future at the new frontier of power. New York, NY: PublicAffairs.

(編按:本文由衛城出版提供,內文經《報導者》編輯。)

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。