書評

2024年9月,在法國南部亞維儂開啟的一場法庭審判不僅震驚法國,更在全世界引發討論。事件當事人吉賽兒.佩利科(Gisèle Pelicot)長期遭到丈夫──同時也是本案的主要被告──多明尼克.佩利科(Dominique Pelicot)下藥迷昏,並受到他在網路上結識、邀請的數十位男性性侵。

這起案件的獵奇程度令人高度驚恐的同時,它卻又如此令人熟悉──由男性對女性進行的操控、發生在熟人之間的性侵害,以及涉案男性為自身辯護的說詞,早就已經是父權社會裡不讓人陌生的現實。但與此同時,那些叫人不忍卒讀的案件細節縫隙間,又有耀眼的光芒射出:那是來自於吉賽兒的堅強、勇氣與優雅,來自於她放棄不公開審判,讓加害人必須站在陽光下面對社會,並且她呼籲:「讓羞恥轉向」。

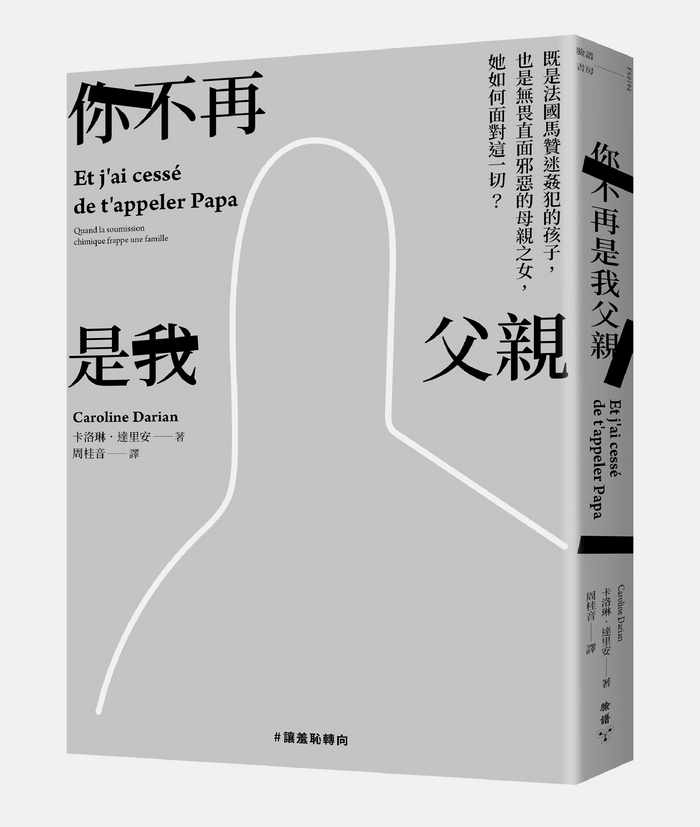

除了吉賽兒以外,其實這個家庭裡的其他幾位女性也都成為多明尼克的受害者,包括兩位兒子的妻子都被偷偷拍攝了裸照,還有多明尼克與吉賽爾的女兒,亦即本書《你不再是我父親》的作者卡洛琳.達里安(Caroline Darian)。警方在多明尼克的電腦裡發現了卡洛琳睡著時衣衫不整的照片,卡洛琳根據照片的內容判斷,父親也曾經對自己下藥,導致自己失去意識。但除了拍照以外,父親還做了什麼?卡洛琳至今無法確知。儘管多明尼克否認自己曾對女兒有任何不軌行為,卡洛琳仍被迫活在迷惘、不確定和懷疑之中。

這本書是卡洛琳的日記,記錄從她得知父親的犯行起後約莫一年的人生。我們可以坦誠地說,這裡頭鮮少優雅,卻充滿疼痛;可能也不那麼堅強,而更多是迷惘;勇氣存在,卻要一直與恐懼爭奪話語權。

這並不代表這是一本「軟弱」或「狼狽」的書,遠遠不是。這是一本真實之書,誠懇而坦白地記錄了遭受性暴力的個人與家庭,所經歷的煎熬、痛苦與挑戰。事實上,正是那些疼痛、迷惘與恐懼,值得我們細細閱讀、感受、同理,值得我們在反覆蹙眉之際,陪卡洛琳走過這一遭。

當吉賽兒在卡維儂的法庭外說出要「讓羞恥轉向」時,許多人深受震撼,接著我們意識到,事情本該如此。性暴力的受害者從來都不應該是那個需要躲藏的人。但具體應該怎麼做呢?吉賽兒選擇公開審判,在法庭上與媒體前從不遮掩面容、抬頭挺胸,表現出收拾過的冷靜與優雅。

而卡洛琳則透過呈現自己新鮮、尚未來得及整理的傷口,透過與讀者分享她的失眠、哭泣、解離,描寫自己的童年回憶與在其中面對的挫折、掙扎,也訴說她感受到的仇恨和不解。透過這些文字,卡洛琳讓自己成為讀者眼前再真實與鮮活不過的受害者,有血有肉。每一次的崩潰都是她直面羞恥的證據,而她希望我們不要轉開目光。

在卡洛琳的文字中,我們看到了赤裸的暴力,看到暴力下個人如何被擊倒,又如何重新站起來,如何破碎再重組、迷茫再堅定。對於卡洛琳來說,書寫是她拯救自己的方式,而對讀者來說,閱讀則是讓羞恥轉向的契機。唯有當我們閱讀、理解、陪伴卡洛琳的傷痛,我們才有可能釐清為什麼受害者總是被教導要感到羞恥,人們對性暴力的無知與無視,則是羞恥可以歷久不衰的原因。

所以我們必須睜開眼、必須閱讀、必須在讚揚法庭外的吉賽兒之餘,也擁抱在精神科病房裡無措的卡洛琳。因為她們都是證據,說明父權體制對女性的暴力與剝削。因為在父權體制的壓迫下,女性不是只有一種方式表達勇敢,更不是只有滿足了某種堅強與勇敢定義的女性才有資格擺脫羞恥。

父權社會將受暴的羞恥施予女性,目的便在於合理化各種暴力,更讓受暴者失去訴說與憤怒的勇氣。因此,當我們閱讀、傾聽、理解、相信,我們得以讓這些羞恥失去正當性,讓女性的聲音重新被聽見,讓支配與控制不再理所當然,讓暴虐與傷害得以被挑戰。

卡洛琳的文字還給予讀者另一個重要的提醒,那便是性暴力的「系統性」。一方面,性暴力是社會體系失能與縱容的結果,那往往涉及的不只是性的欲望,甚至可能與性欲完全無關,而是因為父權社會賦予男性的特權資格,以及因此而生的操縱欲望,才讓性暴力的加害者將女性的身體與性當成可以為自己所取用的物品。

另一方面,性暴力也不只是對受害者個人造成傷害,而是可能對他們周遭的整體系統造成破壞性的影響,包括他們的職業、家庭、人際關係等等。尤其當加害者為自身親近之人,傷害發生在如家庭這樣的封閉體系中時,受害者必須經歷的不只是身心上的痛苦,更可能面對信任的崩解、支持體系的被迫重組,甚至是親近之人的誤解與疏遠,與人際關係的洗牌。以卡洛琳為例,她所承受的傷痛不只來自於父親對自己與母親的傷害,還有對親情的質疑、記憶的錯亂、對其他親人(如丈夫與兒子)的內疚,甚至是兒子所受到的間接打擊。

更進一步來說,除了暴力本身帶來的傷害以外,受害者往往還會因為體制未能提供支持與協助而加深痛苦與羞恥。當受害者愈被社會體系孤立,羞恥感就愈發震耳欲聾。

因此,當羞恥是整個系統的共謀,將性暴力的受害者困在無助與自厭中,也就需要整體社會的凝視與聆聽,才能夠打破這道孤立的牆。當羞恥轉向,不只是對加害者的問責,更是對受害者的解放,邁出走向正義的第一步。

卡洛琳與吉賽兒的傷口很有可能尚未痊癒,她們或許偶爾在夜深人靜時,也仍舊感到掙扎、迷惘,甚至羞恥。但卡洛琳會記得她在書寫時獲得的些許平靜與力量,而我們在她的書寫中,會記住應該將目光往哪放。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。