精選書摘

2025年,日本已升級成五分之一人口是長者的「超級老人大國」,加上愈來愈多年輕人不婚不生,少子化致使人口逐年銳減,帶來各種經濟社會問題──包括高齡者生命末期的療養、失智及照護問題;喪禮規模、遺體處理及埋葬問題;大缺工、移工問題;男女差距、社會階級問題⋯⋯

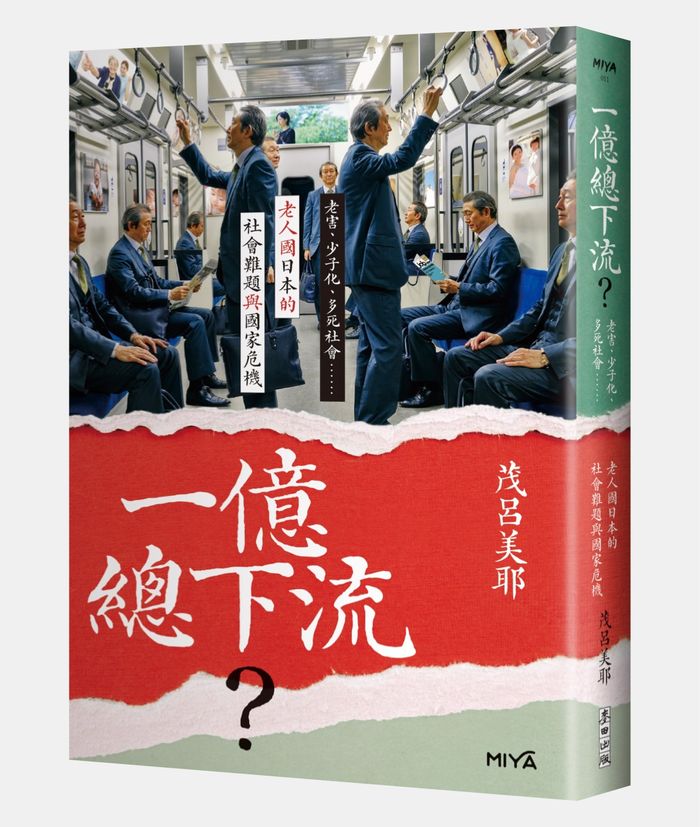

日本社會文化觀察家茂呂美耶,在《一億總下流?——老害、少子化、多死社會……老人國日本的社會難題與國家危機》一書中,檢視日本人口老化、少子化對國家產生的危難議題,進行多面的探索,可作為社會發展軌跡與日本近似的台灣參考借鑑。本文為《一億總下流?》部分章節書摘,由麥田出版授權刊登,文章標題與文內小標經《報導者》編輯改寫。

勞動力短缺危機,是當今日本社會所面臨的緊迫課題。日本瑞可利職業研究所(Recruit Works Institute)針對今後日本社會將面臨的勞動力短缺問題,於2023年3月發表了一份模擬預測報告《未來預測2040》。報告指稱,2040年,日本將迎來「勞動供給受限社會」,在全國範圍內,勞動力缺口可能高達1,100萬人。

勞動供給受限社會,是指勞動力供給受到限制的社會。通常指因人口減少、老齡化、年輕勞動力減少等因素,導致社會無法提供人們維持生活所需的勞動力。2020年的日本勞動人口,占總人口的58.7%,到了2040年,將降至53.9%。而65歲以上的人口比率,也將從2020年的28.7%,增至2040年的35.3%。

如果用現役勞動人口中的就業人口(2020年的日本勞動人口就業率是78.4%),對比高齡者人口的勞動力需求來看,2020年是約兩名勞動人口支撐著一名高齡者的勞動力需求,到了2040年,將成為僅有1.2名勞動人口,支撐著一名高齡者的勞動力需求。在此指的並非醫保、年金制度等社會保障,而是純粹勞動力供求比率。高齡者的勞動消費量(需求量),比一般人所想像的要高許多,例如長照等照護人力,30代或40代的現役勞動年齡層,幾乎不需要照護人力,但高齡者則不然。如果不從結構上改變社會,亦即讓高齡者利用機器代替人力,或者利用其他各種人力資源,別說是經濟成長了,恐怕就連日常生活都很難成立。

日本的勞動供給量在2022年時,約有6,500餘萬人,但隨著主要勞動人口急劇減少,到了2030年,將減至6,300餘萬人,2040年更會減至5,700餘萬人。可是,社會的勞動需求量基本上保持原狀,因為在2040年之前,日本的高齡人口不會減少,甚至會在2042年達到高峰。高齡者高度仰賴醫療福利業、物流業、零售業等須靠人力支撐的服務,以維持日常生活。因此,今後對這些行業的勞動需求量,只會有增無減。若政府於當前沒有採取任何解決措施,遲早會出現以下問題。

首先,無論將時薪或月薪拉得再高,企業或商家都無法招聘到自己所需的員工,甚至會因為員工薪資過高,導致企業或商家無法維持業務。其次,不得不降低必要的服務水準,例如因缺工而無法提供居家照護服務,或無法提供除雪服務而導致雪災事故頻發,道路也因年久失修而坑坑窪窪,無法行駛車輛。再者,因缺工導致當地產業缺乏接班人而漸漸消失,遇到家裡馬桶堵塞也叫不到人來疏通,警察和消防部門也都難以維持。更甚者,由於無法獲得維持生活所需的服務,包括白領在內的所有社會成員,都會變成光是維持日常生活就已經筋疲力盡,遑論到公司工作或夢想在社會出人頭地了。

勞動力缺口最嚴重的行業是「長照服務」,2030年將不足21萬名照護員,2040年更會加倍至58萬名。據估計,2040年的照護員需求大約有299萬7,000名,不足率為25.3%。屆時,每週需要接受4天的日托服務,便會因缺工問題而縮短為3天。

其次是「商品銷售」,2040年的勞動力需求為438.5萬名,但實際僅有100多萬名,不足率為24.8%,零售店將被迫實現無人化,或在下午4點就打烊。「運輸、機械駕駛、搬運」行業的司機也嚴重短缺,2040年的勞動力需求高達413.2萬名,不足率為24.2%,相當於需要4個人才能完成的工作,實際上只能讓3個人去做。

此外,「營造業」的不足率為22%,意思是,只有7成8的道路可以維持現狀,某些地方城市很可能不但平日沒有人維修道路,碰到天災時,也沒有人進行修復崩塌的橋梁或道路,甚至連必要的基礎設施都無法使用。加之,超高齡社會不可或缺的醫師、護理師、藥劑師等「醫療保健專業人員」,不足率為17.5%,人們生病時無法看門診,就算叫了救護車也可能沒有醫院願意接收。

結果,整個社會的經濟活動,將長期持續停滯或陷於萎縮狀態,甚至因無法維持日常生活所需的服務,生活水準也會隨之下降。而為了維持日常生活所需的服務,大部分現役勞動力都將被轉移至這方面的服務項目,造成無法供應尖端領域的人力資源,也就無法出現新發明或技術革新了。

儘管接納移民是一種看似可行的解決方案,但世界人口將在2060年達到頂峰,況且不少步入高齡化的發達國家,均因移民及非法移民所造成的社會問題而頭痛不堪,為了保護自己的國家及公民,紛紛採取移民緊縮政策,以遏制移民數量。如此,就連向來對移民極為寬容的國家,也都感到極大的危機感了,更別說潛規則一大堆,外國人很難融入的日本社會,想利用移民政策解決缺工問題,恐怕困難重重。

今後,日本高齡者於退休後,繼續留在社會成為勞動供給主要來源的趨向,勢必仍會延續。只是,以國際標準來看,日本高齡者的就業率已經達到相當高的比率,餘力並不充裕。何況隨著年齡增長,就業率必然會下降,不可能指望7、80歲的人,保有與現役勞動人口近8成的相同就業率,他們也無法擔當全職工作,因此,未來的勞動力缺口不能光靠高齡者來填補。

如何利用人工智慧和機器人,來代替至今為止由人力所承擔的工作,將成為今後日本勞動市場的最大課題。隨著自動化的進展,更可以徹底改變日本未來的經濟形態。首先,推廣自動化可以讓人們擺脫長時間勞動的問題,過去需要10小時才能完成的工作,借助自動化的力量,可能只需8小時便能完成。

一些艱苦工作,也可以透過自動化減輕工人的體力負擔。例如,隨著自動堆高機和自動搬運車的普及,可以讓駕駛員擺脫裝卸重型貨物的作業。或者在住宅建設工地,能夠將材料運輸、安裝門窗等工作都機械化,讓各項工作變得更加輕鬆的話,將有助於緩解建築工人高齡化的缺工問題。

在護理和醫療保健方面,醫護人員不但可以擺脫過去占用大量時間的日常記錄工作,以及大量的外圍雜務,而且還能騰出更多時間與病患或用戶進行一對一的交談,繼而提高護理和醫療品質。在服務業和銷售業方面,也能減輕需要體力服務的業務,從而增加與客戶進行溝通所需的時間。

不過,即便可以將一些過去由人力完成的工作自動化,但要實現完全無人化的目標,仍存在著相當高的障礙。例如,在銷售業上,將收銀機作業自動化確實比較簡單,現在已經有不少大企業連鎖店的收銀機作業,都讓消費者自己動手。但要機器人在缺乏人力的情況下,完成盤點庫存,或在貨架缺貨時即時補貨等,則極為困難,這些作業都需要人力來完成。

此外,例如烹飪等與食品有關的業務,或郵件處理與其他附帶服務,都沒辦法完全自動化,也無法實現無人商店目標。只是,有些工作可以讓消費者分擔。例如,餐廳沒辦法將送餐及回收餐盤等工作都交給機器人,但只要消費者願意合作,主動「將餐盤轉移給配餐機器人」的話,那麼,在當前的技術之下,其實也可以讓更多工作自動化。

「Workish act」是《未來預測2040》研究小組所創造的新詞,組合了「work」(工作、功能、作用)、「ish」(如同、像是)、「act」(活動),翻譯成中文,是「工作活動」。意思是,除了本職工作之外,通過某種方式為社會分擔勞動力,做出貢獻,或解決他人勞動需求的活動。方式可以是社會活動、趣味、義工、日常習慣等,報酬可以是金錢報酬、心理報酬、社會性報酬等。

在幫助他人的所有活動中,最常見的是義工。但「Workish act」是比義工更輕鬆、更隨意的活動。當事者可以以自己覺得有趣、做起來很快樂的事情作為切入點,並由此而達到最終幫助他人的目的。

例如,有些活動,可以讓我們在旅遊中,同時享受旅遊和工作的樂趣。東京有一家創業型企業,在網站上提供正逢收穫季節的農家工作資訊,以及旺季旅館的招聘資訊。如果有人應徵,並匹配成功的話,該人可以在旅遊之餘,進行農作物收穫、配餐、清掃等「幫助」工作。如此,既可以一面旅遊,一面獲得金錢報酬,而且住宿免費,或許還可以享受無限制泡溫泉等當地優惠。

據該公司透露,直至2023年12月為止,共有4萬7,000名遊客註冊,主要是20代的年輕人,但也有70代以上的人。接納方面據說有1,200家農業和旅遊業者註冊,各地都因為缺工,需要人力,而當地的地方自治行政機關,也會通過補貼部分費用並安排住宿等方式,吸引外地人前來。

又例如,利用某IT企業開發的智能手機應用程式,以類似玩手遊的方式,幫忙檢查各地的人孔及電線桿現狀。活動參與者在出門散步時,順便拍攝城市中的人孔及電線桿照片,並登記其位置信息,事後再將這些數據提供給地方自治行政機關與電力公司。活動中,參與者可以得到角色的鼓勵,並累積可以兌換電子貨幣的積分。據提供活動的公司透露,2022年10月啟動活動以來,已經收集了526萬筆人孔及電線桿的數據。

對地方自治行政機關與電力公司來說,檢查基礎設施設備是一項耗費人力和時間的工作,相關人員都對該應用程式的數據能否應用在實際業務這點,極感興趣。日本東北電力集團甚至對此進行了實證測試,結果顯示,原本一名檢查員需要一個多月才能收集到的電線桿數據,該活動在一天內就收集完畢,因此相關人員都對該活動的實用化寄予厚望。

除了時薪、積分等報酬,「感謝」也算是一種獎勵。例如有一種名為「巡邏跑步」的活動,參與者在慢跑中,同時進行防範和美化活動──看到路燈熄滅了,打電話通知地方自治行政機關,或者,因保護失蹤老人及走失孩子,獲得警察局發給的感謝狀等,甚至可以登上各種媒體。

《未來預測2040》研究小組,以居住在日本的20歲至69歲的人為對象,進行了「Workish act」意識調查。結果,據說目前已有25.6%的人都在進行某種「Workish act」,換算為數字,大約是1,966萬人。其他另有24.2%的人,表示目前雖無法進行,但希望將來可以參與「Workish act」活動。「已參與」和「將來打算參與」的人,雙方總計人數約為3,824萬人,已經超過了47.8%的「無活動、不打算參與」的人。

當然單靠「Workish act」工作活動形式,是不可能解決缺工、人口減少等社會問題,但總比坐以待斃要來得更有意義,至少可以為社會做出貢獻,高齡者也不會成為社會包袱。

直至2040年,日本的高齡者人口比率只會有增無減。屆時,即便年事已高,高齡者也要盡可能與社會掛鉤,並以各種方式成為他人的助力,這點非常重要。只是,對現役世代的人來說,很難想像高齡者到底適合什麼樣的社交活動,因此,《未來預測2040》研究小組,採訪了40名高齡者,勾勒出即便上了年紀,也可以兼顧家庭開支與社交活動的高齡者未來藍圖。

首先,在工作方面,高齡者不期望高薪、高負荷的工作,他們重視的是收入雖然不高,但負擔也較輕的小工作。就高齡者的家庭財務狀況來看,他們已經沒有必須扶養的家屬,消費水準也不高,年金之外,每個月只要有10萬日圓的收入,即綽綽有餘。具體來說,像是設施管理工作、不需太多體力的輕工作、現役勞動者的輔助工作等,都可以讓高齡者為社會做出貢獻。

此外,從高齡者的生活角度來看,包括賺取收入的工作,他們的活動範圍正在逐漸擴大。多名受訪者提到的活動,除了當地社區的活動、家庭菜園等農活,另有公寓和公共設施的清掃維護等活動。從事這些活動的契機多種多樣,有人是受到委託,也有人是為了在外面活動身體,或是想與當地社區的人來往,更有人只是沒事做而參與各種活動而已。值得注意的是,在受訪的高齡者之中,沒有一個人是抱著某種理想或目標而開始工作或參與活動的。

例如,有一名男性,在一所私立補習學校教小學生和國中生。工作是輪班制,通常在週一、週二、週三和週四下午4點20分上班,一直工作到晚上9點左右。他擔任的是小學數學和國語,以及國中生的英語、社會、國語,偶爾也會擔任高中生的國語和日本史。

精力充沛的小學生經常叫他「爺爺」,而非「老師」,有時還會帶來一些他們沒學過的東西,讓「爺爺」教他們。就此意義來說,他感覺好像在和孫子們玩耍。他一點嗜好都沒有,周圍的人都在談論旅遊如何如何,但他對旅遊毫無興趣。他表示,幸運的是,他在人前說話不會覺得難受,因為已經習慣了。他說,工作,既是為了補貼家庭開支,也是為了讓自己的生活過得有勁一些。

另一個例子,是從事聽障者支援活動的男性。他從60歲開始從事此活動,至今已有15年。據說,聽障者去醫院看病時,很難與醫師溝通。這時,他會陪同聽障者去醫院,把醫師說的話寫成文字給聽障者看,這叫做「Note Take」,並代替聽障者與醫師溝通。契機是在他所居住的城市的公關雜誌上發現到的。他本來就不討厭寫字,但也並非想幫助殘疾人士,或對福利事業有濃厚興趣,只是剛好有空閒時間,想試試看而已。他不但喜歡和他人交流,也喜歡這項活動,認為只要能為他人幫上一點忙,即無比欣慰。

由此可見,大家都不是懷著某種抱負或目標而留在社會,均是「可以幫上一點忙」就好了。因此,在迎來勞動供給受限的社會之前,日本需要營造一個不分年齡大小,不分工作或「Workish act」,都可以讓高齡者從事多種活動的環境。

「徒勞業務改革」意味徹底減少企業的徒勞業務。日本企業在高度成長期間和泡沫經濟期間,以國內外需求有增無減為前提,不斷擴大事業並確保人力資源。半個世紀過後的今日,經濟奇蹟時代早已結束,卻仍有許多企業未能消除當時形成的「過剩」業務,大部分職場依舊存在著各式各樣的「徒勞業務」。

往昔,即便職場存在一些徒勞業務,只要事業仍能成長,倒也無所謂。如今,企業可以持續成長的時代已經結束,現在只能將這些過去的負遺產一一可視化,再考慮應該按照什麼順序去削減哪些徒勞業務,才有可能指望企業今後的成長。

特別是製造業和服務業領域,管理層和第一線之間往往存在著距離,員工數量很多,需要改革的領域也很廣,這些條件都阻礙了改革。儘管這些行業最需要更大程度的改革,但由於高階管理人員的意見無法傳達至第一線,反倒致使對策業務變得更繁瑣,結果無法發揮最大效果。如果企業能夠成功地統一上下游的共識,就能對公司產生極大影響。

《未來預測2040》研究小組針對日本企業的社內徒勞業務做了一項調查。結果顯示,對企業經營者和幹部來說,最普遍的兩項徒勞業務是:

- 缺乏必要系統或沿用過時系統,導致許多操作和業務必須在紙上完成

- 要求過於精緻或過高品質的操作和業務

對主管來說,最普遍的兩項徒勞業務是:

- 個人認為沒有必要,但上司或相關人士卻認為有必要,於是不得不去做的操作和業務

- 明明有更簡單的方式,卻還要沿用繁瑣或耗時的方式去完成的操作和業務

對員工來說,最普遍的兩項徒勞業務則為:

- 缺乏必要系統或沿用過時系統,導致許多操作和業務必須在紙上完成

- 明明有更簡單的方式,卻還要延用繁瑣或耗時的方式去完成的操作和業務

然後,再向經營者、幹部、主管、員工全體,詢問了業務中徒勞業務的存在和比率。結果,有7成左右的經營者和幹部,知道徒勞業務的存在,甚至有3成的人,認為徒勞業務占了整體業務的3成;有7成2的主管階層,知道徒勞業務的存在;有5成6的員工,知道徒勞業務的存在。然而,明明知道問題所在,卻無從著手去解決,而且有8成以上的人,都認為手中正在進行的工作中,確實有自己可以削減的徒勞業務,這些徒勞業務占比大約是2成左右。

也就是說,無論經營者、幹部、主管或員工,都意識到自己正在進行的工作,存在著2成左右的徒勞業務,而且可以透過自己的決定,刪減掉這些徒勞業務,可是,實際上卻沒有人真正去實行。

日本的缺工問題根深柢固,當然無法在短期內輕易解決,但說實在的,日本企業確實存在著不少徒勞業務。例如企業組織和制度,一家企業裡頭存在著社長、副社長、專務、常務、理事、執行委員、部長、擔當部長、課長、係長等,十數層甚至數十層級別,完全是昭和時代的制度結構。一道請示,一級一級傳上去,還要一級一級蓋章,然後再讓決策一級一級傳下來。難怪有不少與日企有合作關係的外企,都說日企的決策非常慢。再者,日企中的這些職位,並非靠工作能力競爭結果而登上的,大部分都靠年功序列制度,結局是讓日本失去了國際競爭力。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。