精選書摘

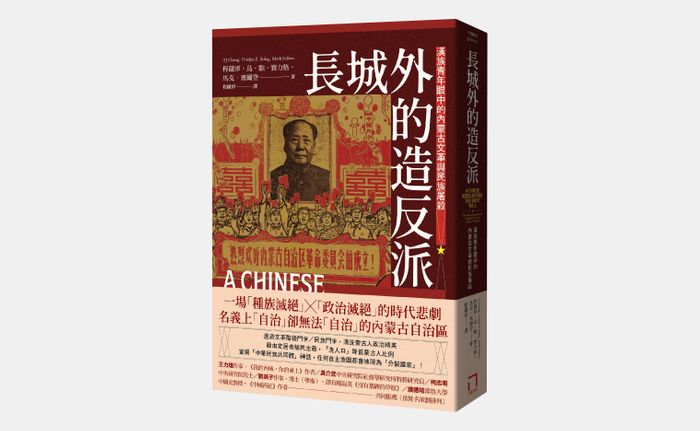

本文為《長城外的造反派:漢族青年眼中的內蒙古文革與民族屠殺》部分章節書摘,經八旗文化授權,文章標題、小標經《報導者》編輯改寫。

根據官方統計與眾多學者研究,中國文化大革命共造成1.6萬到30萬不等的蒙古族死亡,當時蒙古族的人口約莫有120萬,也就是說每千位蒙古族,就有13到250人死於文革,這比例明顯高於官方提出的全中國平均數字每千人有10人死亡。中共官方至今不僅沒有表達任何明確的歉意,也始終將這場「革命」定性為「階級鬥爭」,而漠視蒙古族爭取政治自決與文化自決的可能。

本書認為,文革時期內蒙古發生的針對蒙古族的大規模迫害與屠殺,雖然帶有明顯民族性質,但不宜簡單歸類為「種族滅絕」。本書提出「政治滅絕」一詞,強調這場暴力的真正目的是摧毀蒙古族的政治自主性與組織力量。

這些民主理念突破了對投票權的狹隘理解,強調每個人都有權直接挑戰權威、賦權於弱者。然而,這也留下了一個隱患:動員式民主政治可能以「大多數」的名義,剝奪少數群體的基本權利。這種悲劇性後果於文革期間已在內蒙古清晰展現;而今,即便不再依賴自下而上的群眾動員,這一邏輯依然在新疆、西藏、內蒙古等少數民族聚居地區持續重演。

因此,內蒙古的文革經驗,對中國治理的核心原則(包括漢族與少數民族關係的基本結構,以及憲法所保障的政治權利)提出了獨特而深刻的挑戰。1967年初,內蒙古的造反派在與保守派和軍方的對峙中,處於壓倒性的劣勢。軍方掌握著武力,以及國家機構、經濟與政治資源。但當毛澤東發出將矛頭對準「走資派」的號召,而內蒙古又爆發軍官槍殺學生造反派的事件後,中央文革小組(由周恩來主持),乃至毛本人,開始支持造反派,並促成該地區黨政軍的全面改組。造反派的地位急劇上升,迅速接近自治區的權力核心。當時尚未大學畢業、甚至被禁止入團的程鐵軍,與其他學生一同被任命為《內蒙古日報》記者,成為中共在區內的宣傳喉舌。他在師院的兩位造反派同伴(一位教師與一位學生)更被任命為新成立的內蒙古革命委員會常委,進入自治區領導層。儘管如此,實權依然牢牢掌握在軍隊與黨的「核心小組」手中。

民主,作為一種政治制度和文化形式,常被視為防止種族滅絕、民族屠殺等集體暴力的良方。但本書想提醒讀者,一個真正值得追問的問題不僅屬於中國,也屬於所有面向未來的民主社會:

少數民族的權利,究竟該如何保障?

在一個多民族國家中,憲法是否應在某些情況下(如果有的話)對「多數」加以限制,尤其當這個「多數」本身就是在某一區域或全國占壓倒性人口和權力優勢的民族、種族或宗教群體?又或者說,如何在尊重民主原則中「多數決定」的同時,確保「少數」的權利和生存不被犧牲?這一張力,不僅貫穿中國的政治現實,也同樣存在於當代美國、歐洲,以及歐美現在或過去的殖民地與半殖民地中。只需看看當下的美國便可明瞭:白人至上主義根深蒂固,警察暴力頻頻針對非裔、美洲原住民、亞裔及其他有色人種;在歐洲,極右翼民粹主義則將移民視作攻擊目標。在全球北方,教育體系也正經歷一場劇烈的撕裂:支持去殖民化的學者與批判種族理論的反對者之間,爭執不斷。這場衝突本身,正是種族主義持續影響社會結構的明證。

問題在於,我們是否應當用西方,尤其是美國社會所使用的分類方式,來理解中國內部的民族與文化多樣性。威廉.基姆利卡(William Kymlicka)提出,應當將「少數民族」與「族裔群體」做出明確區分。這兩類群體有著不同的歷史淵源,其形成與國家建構的過程密切相關。他所說的「少數民族」,是指那些原本擁有自治權、地域上相對集中、具有自身文化傳統的群體,這些群體後來被納入一個由異質文化或族群主導的更大國家之中。而「族裔群體」則通常由透過遷移而定居在新國家或地區的個人及家庭構成,是一種較為鬆散的社會聯合體。由於形成路徑不同,這兩類群體對於國家的期待也不盡相同。少數民族往往希望保持自身的獨特社會形態,能夠與主流文化並行共存,並爭取各種形式的自治,以保障自身作為一個獨立群體的延續。而族裔群體則多半希望融入主流社會,並被視為其正式的一員,獲得平等對待。

兩者的區別,經常被進步派政治人物、學者以及人權運動者忽略,尤其是在美國與其他一些西方國家。他們往往忽視,甚至拒絕「少數民族」這一分類,將其視為共產主義話語的產物,而堅持使用「族裔群體」這一稱呼。然而,釐清這兩者的差異至關重要。舉例來說,當我們比較蒙古人、維吾爾人和藏人(這些居住在本民族歷史地區的少數民族)與遷入這些地區的漢人時,這種分類的意義尤為明顯。若不做區分,或不自覺地套用與多元族裔國家相關的政治倫理,將可能誤解少數民族的訴求,甚至在幫助他們的過程中,造成進一步的不公。例如,外界對中國政府或漢人歧視少數民族的批評,常常立基於民族團結與族群平等的理想之上,而這些理想忽視甚至否認了少數民族希望在其歷史家園中實現文化與政治自治的願望。結果便是,這種批評立場可能無意中與中國打壓所謂「民族分裂主義」及推行同化政策的行動站在了同一陣線上。

文革時期,一些漢族造反派以「大民主」和「平等」為名,猛烈抨擊所謂「蒙古民族分裂主義」,他們的激烈言行在事後看來,與隨之而來的大屠殺之間有著令人不寒而慄的聯繫。這提醒我們,內蒙古(這個歷史上屬於蒙古民族的故鄉)已經轉變為一個漢族的定居殖民地,這一現實構成了蒙古人行使與漢族相對獨立的自治權利,或在名義上維持其作為「主體民族」的地位的結構性障礙。在這片土地上,相較於占絕對多數的漢族人口,蒙古人早已成為絕對少數。

截至2022年,內蒙古的人口結構中,蒙古族占18%,漢族占79%,其餘為其他少數民族。漢人在內蒙古的定居殖民,早在晚清和民國時期便已開始。1966年烏蘭夫及其蒙古族盟友被罷黜之後,接下來的50年間,多次大規模移民潮不斷推進,使得政治控制權徹底落入漢人之手。回看20世紀上半葉,漢族移民在邊疆對當地民族的壓制方式,不禁讓人聯想到美國西進運動期間,牧場主和農民如何驅逐乃至屠殺美洲原住民──只是中國的情形缺少了美國那套「牢固民主傳統」的制約機制。1930年代和1940年代,在日本入侵之後,許多西北和西南邊境的漢人本身就是難民。儘管如此,中華人民共和國在建國初期,仍以「反帝」和「反分裂」為名,對邊疆的土著群體採取嚴厲甚至殘酷的手段。這種程度的暴力,最終也引起了中共高層的憂慮。1950年,時任總理的周恩來,罕見地向少數民族發表了公開道歉:

「我國歷史上,各民族之間矛盾很大。在漢族同少數民族的關係上,是漢族對不起少數民族。今後我們漢族同志要代為受過,並向他們賠不是。要多做解釋工作,說明今天的中國和過去不同,不會再去壓迫少數民族了。說一次不行就再說一次,不怕多說幾次。人家終究會知道你的話是對的。」

中共在建國初期,刻意將自己與傳統的漢族政權區分開來,尤其是與國民黨和軍閥勢力劃清界線,並向少數民族表達歉意,借此為民族和解鋪路。正是在這樣的背景下,許多少數民族在共和國成立之初,選擇了與中共偕同。1947至1966年,烏蘭夫主政內蒙古期間,蒙古人在治理體系中占主導地位,在經濟上也取得了發展;與此同時,漢族移民的權益亦受到保護。然而,中共的道歉並未伴隨政策性撤離漢人移民。相反地,這是一項有意為之的政治策略,其目的在於透過持續推動漢人定居來加強邊疆控制,同時緩解少數民族的抵抗情緒。文革期間,尤其是在挖肅運動全面展開之後,早期的悔意徹底消失。黨國政權借「蒙古民族分裂主義」之名,展開了大規模政治清洗。大量蒙古人遭到殺害或致殘,倖存者普遍經歷嚴重的心理創傷,而原有的政治自治制度也被徹底清除。最終,毛澤東下令停止清洗,只留下一句輕描淡寫的批示:

「在清理階級隊伍中,內蒙古已經擴大化了。」

問題的核心在於:少數民族權利這一政治議題,雖然在世界各國均以不同形式存在,當代中國是否能夠給予有效保障,仍是個根本性的問題。文革期間內蒙古的政治歷史,以及新疆、西藏和內蒙古當下的發展現實,以不同方式凸顯了保障少數民族權利所面對的阻礙。文革期間實施的政治滅絕留下了一種持久的後果:少數民族在多數人和國家權力機關眼中,往往不再被視為遭受中國剝削或壓迫的受害者,而是可能叛國的「第五縱隊」;與此同時,漢人則被看作是在中共領導下捍衛中華民族的堅定力量。

從這個角度來看,內蒙古文革的經驗,無疑為我們審視近年來新疆的種種提供了一個視角。

自2017年以來,中國政府在新疆實施了嚴厲的政策,監禁了數十萬或更多的維吾爾人及其他穆斯林公民,聲稱要對他們再教育,讓他們成為「更好的」中國公民。與維吾爾人生活、語言、宗教、飲食相關的文化規範、音樂及藝術成為破壞的目標,許多代表性文化人物失蹤、被捕、噤聲。現行政策的出台,固然跟某些漢族知識分子的攻擊有關:他們批評國家對少數民族的優惠政策,例如在高考中,為少數民族加分,或免除「一胎化」政策。但更重要的是,一些著名中國學者批評民族政策,特別是自治制度,助長了維吾爾分離主義。這些批評與文革期間的譴責密切相關,也是中國政府唯一一次公開支持對其民族政策的攻擊。與文革時期的內蒙古情形相仿,如今幾乎所有少數民族地區,特別是邊疆地區的漢族定居者,普遍對當地少數民族「自認為家園主人的態度」感到不滿。中國政府則藉此不滿情緒為憑,以打擊民族分裂主義與少數民族暴力之名,壓制其所謂的民族主義訴求。

1967至1969年,在挖肅與新內人黨運動中,蒙古人的遭遇與2017年以來新疆的鎮壓,相似之中又存在顯著差異。最重要的不同在於,新疆的穆斯林是多數群體,其語言與文化的同化程度遠低於蒙古人。相比之下,自1960年代以來,蒙古人在內蒙古的人口比例始終低於18%,在城市人口中的占比更低。這或許解釋了中國政府為何大規模監禁維吾爾族,被一些國際批評者稱作「緩慢的種族滅絕」──透過絕育與墮胎壓低生育率,同時加速漢族移民新疆,意在讓漢族成為當地多數。兩個邊疆地區的共同之處在於:漢族定居者的廣泛動員。他們中的許多人認為自己正參與一場生存戰爭,自行執法,採取暴力行動。在這兩種情形中,都是國家制定議程、指揮進攻,而非調解對立的社群。我們稱內蒙古的大屠殺為「政治滅絕」,意指中國共產黨主導並實施,旨在徹底摧毀蒙古人自我組織的政治能力。歷史學家米華健(James Millward)也將近年來針對新疆維吾爾人和其他穆斯林的暴行,定性為「制度化的族群滅絕」(institutionalized ethnocide),其中包括持續的監控、大規模關押、壓制生育和強迫勞動。

2020年,少數民族權利問題在全國各地重新浮現,包括內蒙古這片民族自治所剩無幾、語言、文化與社會高度同化的土地。絕大多數蒙古人講漢語,多數以漢語為第一語言。只有極少數蒙古人,特別是鄉村地區的家庭,仍將孩子送入蒙古語授課的學校,這是中國憲法所保障的權利。以「母語」接受教育,或可被視為少數民族所剩不多的自治權之一,亦即管理其「內部事務」的權利。然而,2020年8月下旬,中國政府削弱了這一憲法權利,推行普通話教學改革,擬在3年內分3階段,逐步取消蒙古語教學。這意味著已長期式微的蒙古語正被進一步驅離公共領域。在習近平宣導的「中華民族共同體」這一新公共領域中,國家正試圖建構一個以「國家通用語言」(普通話)為基礎的語言共同體,所有成員須使用普通話進行交流。簡而言之,不僅蒙古語,所有少數民族語言的地位都被壓縮。少數民族不再是享有領土、政治、文化、語言等憲法賦權的「民族」,而是變為須融入「中華民族共同體」的「族群」。

因此,當我們思考如何在內蒙古、新疆、西藏這些多民族邊疆地區實現民主和平等的成果時,一個核心問題也隨之浮現。內蒙古的文革,最終發展成一場毀滅性的政治滅絕;此後,新疆維吾爾人遭到嚴厲鎮壓;而近年來,內蒙古自治區及其他民族自治區的少數民族語言教育,也面臨廣泛削弱。這些事態的發展,或許正預示著中國多民族邊疆未來的走向。

今天的中國,正如文革時期一樣,正進入一個新的階段:邊疆政策被推向國家事務和對外戰略的中心位置,民族政策也由此成為國家未來藍圖中不可忽視的一部分。與此同時,我們也正處在一個全新的世界格局中。作為當今全球最具實力的兩個國家,中美之間的關係,已從過去的廣泛合作轉向激烈對抗。兩國互相批評對方的人權紀錄:美國及其盟友嚴厲指責中國對邊疆少數民族的做法是「種族滅絕」,而中國則反擊,提醒世界美國自身在歷史上對美洲原住民的屠殺,以及奴隸制度和針對非裔、拉美裔、亞裔等移民群體的系統性歧視。我們所能做的,也許只是希望,這段被記錄下來的政治滅絕歷史,以及我們嘗試提出的分析視角,能為人們更好應對中國、美國,乃至其他多民族國家正在逼近的不確定未來,提供一些準備和反思的空間。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。