無人機的戰場應用雖助烏克蘭擋住了俄羅斯入侵大軍,但供應鏈過度倚賴中國零件、政府政策跟不上前線需求,以及產量達標、採購資金卻沒到位等困境,仍給烏克蘭帶來極大的挑戰壓力。然而,烏克蘭人沒有放棄,他們從公民運動和新創企業汲取經驗與靈感,甚至讓原本保守封閉的國防部,都願意接受「軍隊財務自主」和「去中心化的預算運用」之概念,授權前線的戰鬥部隊能按照自己的實際需求獨立採購裝備。

這些充滿創意與效率風格的政策嘗試與觀念轉型,背後是烏克蘭累積數個世紀的無奈悲願。無論是烏克蘭無人機生產線上的組織者,還是以新創經驗推動政府同意國防改革的政策專家,他們都告訴《報導者》同樣的決心:「必須建立自己的防衛能力,因為我們不想再依賴他人。」

前情提要:〈走進烏克蘭無人機生產線(上):從沒人做到年產450萬架,救國供應鏈的奇蹟和隱憂〉 烏克蘭3年的抗戰經驗告訴我們,國防自主要成功,關鍵在每一個部門都得毫無保留的參與。但要跨部門整合政府、軍方、民間企業與公民團體的意見,在任何時空都是不可能的任務。 雪上加霜的是,在俄羅斯全面入侵初期,烏克蘭政府仍著重於傳統武器的採購,而不重視無人機。前線烏軍們之所以有無人機可用,靠得還是群眾募款、民間捐贈和志工主動提供的「自購裝備」。即使無人機屢建戰場奇功,但由於缺乏明確的政府採購合約,本地無人機廠商仍然無法擴大產線。

當時,在政府認證的100家主要軍備廠商裡,竟然沒有任何一家具備無人機製造能力。直到志工、公眾人物忍不住公開批評時任國防部長忽視無人機的戰場價值後,中央的政策方向才終於轉變。

「這就像是研究『魚如何在水中生存』那樣自然——現在人已經落水了,該怎麼做就怎麼做,不然就得淹死,」服務於烏克蘭國防部下轄智庫、負責國防改革規劃的布蓋伊(Yuriy Bugay)告訴我們,政策轉向後,烏克蘭政府改派數位轉型部主導無人機產業的發展,並與戰略產業部、國防部跨部會協作,這才在戰火中迅速推出增產對策。

「國防產業要做得起來,關鍵在於每一個對應部門都必須參與,」布蓋伊解釋。無人機涵蓋範圍極廣,數位轉型部主要負責生產、研發與操作系統,戰略產業部則負責政策規劃,目標是鬆綁採購規則、促進市場成長;國防部則專注在軍事軟體開發、資通訊技術與系統整合。

遲來的法規鬆綁與鼓勵政策雖然到位,但量產決定卻還得等到2023年6月,年僅31歲的烏克蘭國防產業工程師斯梅塔寧(Herman Smetanin)被任命為「烏克蘭國防工業集團」(Ukroboronprom,烏克蘭國有的軍工企業集團)新任負責人後,無人機才終於被正式列為政府國防採購的重點項目。

旗下擁有76家合作廠商的國防產業新創聯盟IRON Cluster的執行長切爾紐克(Volodymyr Chernyuk)告訴我們,只有大家看見無人機產業的重要並確定需求規模後,不同領域的廠商才會願意合作加速分工——像是烏克蘭科技產業的強項是軟體資通訊產業,這些業者就負責招募軟硬體的設計人才;而農業、建築業等傳產業者,在經歷員工和廠房因為戰火波及而遷址的調整期之後,也在環境相對安全的烏克蘭西部重新為「戰時工業」建置產線——至此,無人機國產化政策才有穩定基礎,並離「百分百烏克蘭製」的長期目標更前進一步。

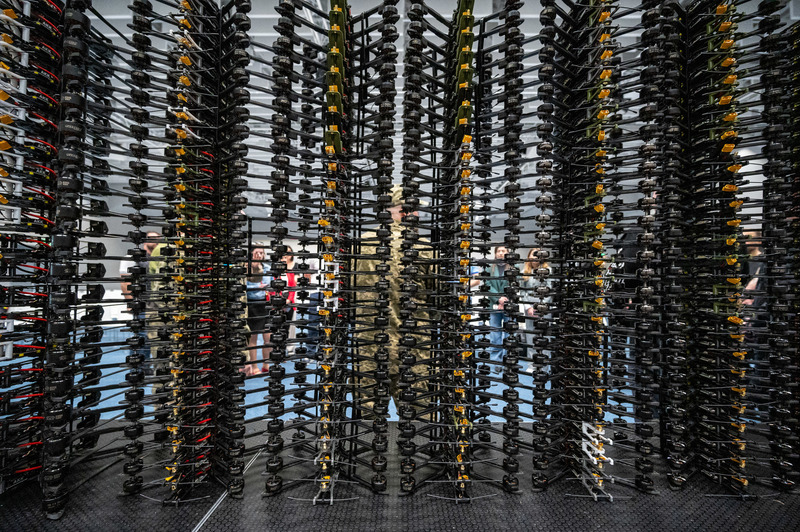

今年僅25歲、擁有產業鏈管理碩士學位、來自新創背景的切爾紐克,以自己管理的IRON Cluster為例說明,這個新創聯盟是由企業自籌資金成立商會,共建測試基地、舉辦產業交流,各廠商分工開發不同領域:從零組件、瞄準系統到無線電鏈路模組等,大家都致力於提高軍備生產在地化的效率與可能性。同時,身為執行長的切爾紐克與他的7人團隊,也持續與各地大學、海外合作廠商,以及超過40個前線戰鬥旅保持即時聯繫,再將情報與需求回傳給IRON Cluster旗下的76家企業單位,加快研發速度,支援前線所需。

「國防科技產業最難的是『入場』,這可不像在矽谷開一家軟體新創那麼輕鬆⋯⋯因為要創辦一家具競爭力的國防科技公司,不只需要資金與硬體設備,還需要實測空間——你得不斷撞毀無人機,產品才會進步。」

切爾紐克指出,烏克蘭激烈的前線戰況,無形中成為全球最大的無人機實戰測試場。但前線需求變化極快,若缺乏穩定預算與訂單支撐,廠商難以長期投入開發,因此資金問題仍是民間軍工業目前面臨的最大瓶頸。

烏克蘭無人機產業面臨的下一關鍵,是如何讓採購與金流有效灌溉製造鏈。曾在慈善基金會負責軍備募資項目的切爾紐克就指出,軍隊財務自主、去中心化的預算運用,即是支撐產業發展的關鍵。

傳統上,透過國防部統一開標、採購、配送,每一輪軍購案都得以「年」為單位起跳,遠遠跟不上無人機以「週」為節奏的創新競賽。但幾經磨擦與調整後,烏克蘭各戰鬥旅除了重型裝備與軍事補給仍由中央統籌,其他裝備可透過多元機制自行採購——這包括群眾募資、與基金會或民間團體合作、自籌財源、直接與廠商下單,進而讓戰鬥部隊直接搭建與平民、小型企業、國際金援合作的微型供應鏈。

此外,各部隊依照所屬省分,還能透過當地政府,將官兵繳納的稅金集中成軍備基金,讓各支部隊能夠獨立自購軍備。

但即便政策已做到最大彈性,烏軍資源短缺的現實依然殘酷。「戰爭讓烏克蘭經濟極為困難,」負責烏克蘭與國際軍援協調的國會議員烏斯蒂諾娃(Oleksandra Ustinova)告訴我們,近3年來,烏克蘭致力推動國防自主,尤其在無人機產業,志工串連、政策鬆綁與軍中思維革新都讓產線明顯升級,但問題是:產能衝上來了,政府卻沒錢下單。

根據烏克蘭國防科技公司協會(TechForce)2024年12月的調查,有55%的國防企業表示,政府訂單僅佔其實際產能的3成。

「難以置信,在國防科技領域,我們竟出現生產能力超過購買能力的情況,」烏斯蒂諾娃苦笑著說,「所以我們開始主動拜訪各國,告訴他們:『如果你們(的援助)不願意直接跟政府合作,我們完全理解——那你們願不願意直接向我們的生產商採購?』」

在全球武器產能普遍不足的情況下,「丹麥模式」不僅有效發揮國際援助的作用,還協助烏克蘭升級軍事產業、建立本土生產設施。盟國則可取得技術使用權,烏方也能降低對外依賴,更快速回應前線需求,並依據實戰調整武器設計與供應。

「丹麥模式」隨即成為多國援烏的範本,合作範圍也持續擴大。像是2025年4月,丹麥陸軍參謀總長博伊森(Peter Boysen)就宣布:丹麥派遣不同軍團組成的現役軍人考察團,前往烏克蘭「實地學習」。

「這是為了獲取烏克蘭人的第一手經驗,」博伊森告訴丹麥媒體《TV 2》,在他的軍旅生涯中,沒有任何一場戰事曾帶來如此快速的軍事變革,而烏克蘭國內的產業生態系和軍民合作模式,正是丹麥國防改革最好的學習對象。

鼓勵廠商入場、從國際尋找訂單、串聯各地志工,烏克蘭的無人機生態系逐漸成形。但同時,戰場上的科技競爭也愈趨激烈。從大量投入的低階無人機,到足以擊沉船艦的無人船、陸上的無人運輸系統與布雷車、空中的無人機母艦、能抵禦電子干擾的光纖無人機——要打贏這場仗,前線對高階無人機與創新技術的需求只會愈來愈高、愈來愈複雜。

「我們仍極度缺乏專業人才,」切爾紐克直言,2022年初,全烏克蘭僅有7家企業能製造無人機和高科技武器,如今同一領域卻已有超過1,000家註冊廠商。但作為一個全新的產業,卻很難在那麼短時間內,為倍數暴增的需求找到相應數量的專業人才,從研發到操作無人機,都缺。

切爾紐克觀察,除了各公司自行培訓,過去3年內烏克蘭教育體系也有積極進展。2024年3月,政府推出「商用無人機飛行員」計畫,與7個州的當地技術學院合作開設無人機操作學程,並逐步推展至全國。同年8月,烏克蘭數位轉型部與基輔經濟學院合作開辦無人航空載具(UAV)碩士課程後,更多大學也開始開設相關的學士與碩士課程。

那麼,人才願意投入嗎?過去,對烏克蘭高階人才來說,軟體與IT業才是首選──高薪、遠端、穩定,許多企業甚至在戰前就已轉移至海外。如今,烏克蘭該如何說服這些人轉而投身這個仍在形成中的「國防產業」?

「我認為最大的推動力,不是市場,而是真實的需求與威脅。」切爾紐克解釋,因為戒嚴,法規限制軍備生產無法外銷輸出,收入比不上軟體工作,「但這場戰爭影響了每一個烏克蘭人的生活。我自己就有幾個朋友在戰場上犧牲了,其中兩人就是無人機操作員。」

「這就是我們每個人的『動力』——我們要建立這個產業,要建立我們自己的防衛能力,我們不想再依賴他人。」

1966年生的志工皮帕(Oleksandr Pipa )則坦言,自己其實不明白烏克蘭人們是怎麼撐過來的,他每天就埋首在公寓組裝無人機,接著就聽到了「100萬」、「200萬」、「500萬架」的巨額產量數字。

但為什麼會有這麼多人願意主動投入軍備生產?「因為烏克蘭社會被別人占領了好幾個世紀,」皮帕悠悠地解釋,「烏克蘭人一直沒有那種屬於自己的國家的安全感,反而不斷被侵略、被威脅、被滲透,所以每個人心中都有『不能只靠政府』的想法。」

「這(無人機的製造)就是人們水平式的自我組織——沒有中心的指揮,跟螞蟻築巢一樣,『牠們也不清楚自己是怎麼做到的,但終究做到了。』」

就在我們採訪當天,在國防改革智庫工作的布蓋伊,也被一位北歐盟國代表問了同樣的問題:從無到有,混亂、由下而上、去中心化的烏克蘭無人機產業,究竟是怎麼成形的?如果要為此撰寫政策報告或產業研究,他國該如何理解、又該怎麼寫?

「外人看來,確實像是個奇蹟,」布蓋伊表示,在戰前,多數人對烏克蘭的觀察都來自兩種典型視角:一是和俄羅斯相同的資源視角——比人口、比土地、比軍備;另一則是西方國家的制度視角——檢視國防政策、審查法規完備度。但從兩個視角來看,都會覺得烏克蘭毫無機會,「我們缺乏資源,人口不多,沒有充足的資金和儲蓄。我們的政策制度也不夠完善,政府效能不彰,」布蓋伊說,「所以無論敵人還是盟友,戰爭爆發之初,都以為我們的抵抗根本撐不過3天。」

「但我想大家都忘了文化因素,」布蓋伊強調,烏克蘭人其實有很堅韌的創業精神,更背負蘇聯時代的歷史記憶——由上而下造成的政策性饑荒、人口清洗、對人權的剝奪,再到蘇聯體制留下的貪腐文化。這些歷史,讓烏克蘭人從根本上不信任政府,也不指望政府能有所作為。直到廣場革命之後,烏克蘭社會開始由下向上進行各層面的排毒與改造,過去集中式的國防產業,才終於被迫鬆動並展開轉型。

「烏克蘭人的這種文化背景,往往帶來表面上的混亂,使人難以理解系統是如何運作,但事實上一切都在繼續前進,」布蓋伊說,「就像是直到今天,仍沒人能完全解釋,2022年2月24日俄羅斯發動全面入侵的那幾天,政府部門是如何在無間斷維持運作的。」 他說,以無人機產業為例,正是來自不同部門、不同社群、不同系統的人,同時在做自己覺得該做的事。沒有人主導,沒有統一命令,但時間到了,各方開始聚焦,政府的政策也慢慢追了上來。

「面對威脅時,我們不會坐著等別人幫忙。」布蓋伊最後給了一個一點也不新鮮卻全來自於血淚經驗的答案:「我們只能立刻行動。有成功,也有失敗。但我們別無選擇——只能放手去做。」

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。