讀者投稿

去年年中,高中畢業前夕的劉俊佑加入了求職的行列。他試著去一些飲料店、餐飲店尋找工作機會,有面試官看到他左手虎口處的圖騰,特別是右手小臂上刺的火狐狸旁還有一個不雅的「逼」字,無奈地搖搖頭,嘴角一歪道出一句:「對不起,我們這裡恐怕不太適合你。」

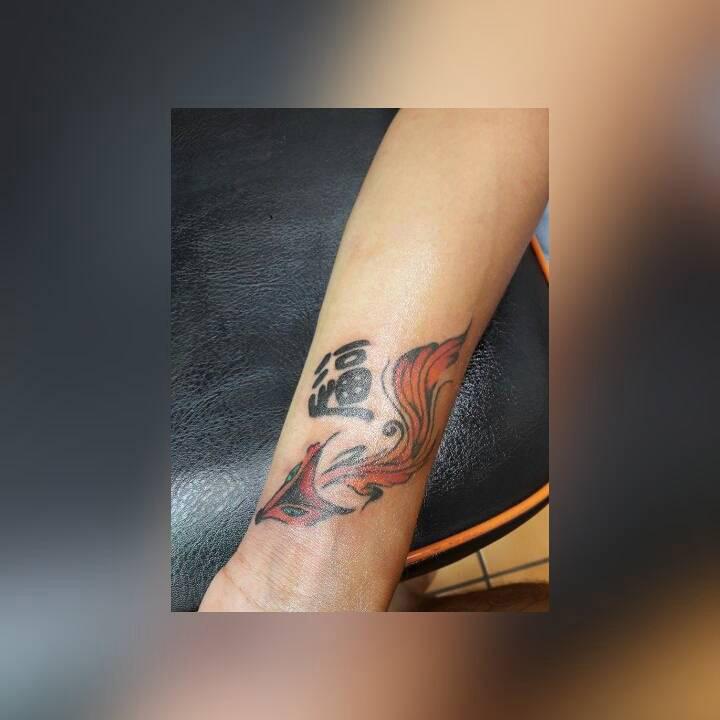

求職屢屢碰壁,劉俊佑看著自己左右手的兩處刺青,無奈地苦笑。紅色的狐狸是兩年前女友為他選定的圖案,那個「逼」字則是她的小名,熱戀中的女孩想在男友身上留下代表自己的印記。「我所有的刺青幾乎全是想都沒想就刺上去了。」儘管劉俊佑這麼說,要在身上留下這樣一個印記,他還是稍微多考慮了一下;他在不同字體中挑選了一種比較美觀的,至少讓那個讓人尷尬的「逼」字看起來接近「福」字。

如今,那位有著奇怪小名的女孩早已和他分開,但留在身上無法抹去的「烙印」,卻為劉俊佑求職帶來了重重困難。最終,他只能在防水工程的施工隊裡做工,又苦又累,收入卻不多。

還在學校的時候,劉俊佑就和母校的老師說起過,自己想要把這兩處刺青除掉。但他沒想到這一點也不容易。

刺青,是繪製在皮膚上的畫作,一旦「下筆」,即便是使用先進的雷射技術,能否完全拭去也要看個人體質等條件,而且時間通常需要一年左右。而雷射除刺青的過程十分痛苦,花費通常要數萬元,是刺青費用的10倍以上。

不到20歲的劉俊佑,生活在單親家庭,經濟條件拮据,除去刺青的花費無法依靠家庭的資助,可如果想自己攢錢,只要刺青仍然留在身上,又難找到理想的工作⋯⋯刺青就這樣意外成了他人生不能承受之輕。

像俊佑一樣,不少人遭遇社會上的反挫,走上袪除刺青之路。

26歲的王涵(化名)把長袖捲到左手手肘,小臂上飛出一隻靛藍色的蝴蝶。2年前落在身上的那三處刺青她只保留了這一個,也是唯一和前男友的記憶無關的一個。她仍在雷射除刺的療程,採訪過程中,她緊緊遮住傷口。

雷射後,皮膚受到的傷害相當於輕度燒燙傷。王涵描述,雷射當下痛到整條手臂麻木,然後紅腫和起水泡,術後痛感持續一週。

「雖然很少有客人會痛得喊出聲來,但到夏天,經常看到他們滿頭大汗的樣子。那種感覺像是被橡皮筋彈,但是要比被橡皮筋彈痛10倍。」30歲上下的阿羅在板橋兼營一家除刺青工作室,5年內,她買了兩台雷射機器,動機之一是把自己不再中意的那處刺青祛除,但因太疼,至今還沒除淨。

阿羅說,對於除刺青,「詢問的人不少,但最後會來的大概只有五分之一」。除了疼痛,更大的障礙是巨額的花費。一塊大約10cm×10cm的圖案,刺青師的報價一般不會超過3,000元,但如果要祛除,找沒有證照的除刺青工作室,花費不低於3萬元,要去正規的醫美報價則是25到30萬元。

王涵對此十分清楚,當初刺青的成本僅4,000元,但現在每次治療的費用要9,000元,除凈至少要8次也就是7萬2千元;「我之前還去醫美打聽過,那裡的報價是40萬。」王涵只能靠著平時上班外加週末打工去掙這筆錢。

不少人以為刺青已是逐漸被社會接受的次文化,但走訪多位刺青者和刺青師傅,發現這仍是主流社會未明說的禁忌。

例如王涵袪除刺青的主因是為了和前男友道別,但她很清楚,刺青一烙在身上,就開始被異樣的目光投射,她說那感覺像是一塊留在身上的疤,圖畫多大,疤痕就多大。

這種感覺,阿瑞(化名)也感同身受。5年前,19歲的他遭遇車禍,肇事者的家長來處理善後,見了他只說:「不用跟他講那麼多啦,那個弟弟那個樣子,一看就知道沒有文化。」他忍著痛,憤懣地質問對方,從哪點看出自己沒文化,結果對方把眼神留在了他的紋身。

很多次這樣的親身經歷讓阿瑞沒有成為刺青師,反而成了一位除刺青師。

接待過許多除刺青者的阿瑞,早就可以從客人們說話的方式中總結出規律──當刺青的顏色越來越淡,他們的自信會變得越來越強。但他覺得,如果說刺青是某種標籤,「標籤不是貼在我們的身上,而是一些人的大腦裡。」

在另一些行業裡,雖然沒有明文規定,但顯著部位有刺青者也難以被錄用。網路上有不少女生詢問紋身會不會影響應徵空姐,業內人士給出的意見是──在身體檢查環節,衣服遮蔽不了的部位若有刺青,肯定被淘汰。

根深蒂固對刺青的想像,讓多數刺青者仍有心理負擔。

「20多年前,只有在裡面(監獄),才能學到刺青。當時裡面的人就用鐵絲磨細了之後刺,然後上墨汁,褪色之後逐漸返青。」中華民國紋身職業總工會理事長李耀鳴記得,自己的刺青店剛開張時,被同行砸過好幾次。「我去報案,警察跟我說,你們黑道事情自己解決。我說自己正經做刺青生意,怎麼就成了黑道呢?但是沒人理我。」

6年前,他想到要成立行業工會為行業正名。「最初申請交到台北市社會局人民團體科,結果得到的回覆是,因為有傷善良公序,不予同意。」

李耀鳴承認,自己入行的年代,確實是幾乎只有特定人群才會去刺青,但現在情況已經完全不同了。雖然「兄弟」依然鐘愛於此,但更多的刺青者只是希望凸顯個性的普通人。他們關注刺青的美學意涵,例如很多女生鐘情「微刺青」,將那些富有創意的小圖案視為專屬自己的美麗印記。

儘管刺青群體發生巨變,女性刺青者增加,刺青也日益藝術化,但多數人對它的觀念還停留在20年前。

女刺青師小白3年前入行時,遇到了不小的家庭阻力。在越南工作的父親怒氣沖沖打來了越洋電話,最終父女倆在爭吵中不歡而散。她只能反覆和母親溝通、保證:「我是學美術出身的,刺青不過是在另一種材料上作畫。與其在之前那家爛公司上班,不如讓我做一點自己喜歡的事情。反正我肯定不會學壞啦!」

社會對於刺青的觀感不佳,不僅僅是傳統觀念造成的刻板印象作祟,很大程度也是因為行業內尚未建立充分的倫理規範。

幾個月前,曾因額頭上刺青而鬧上新聞的阿寶(化名)就為此深受困擾。

那天深夜,阿寶找到刺青師韋丞,提出了一個驚人的要求──在額頭刺上兩個中文字。據韋丞回憶,他當時聞到阿寶身上的酒氣,反覆確認對方是清醒後才下針。但阿寶則說對當時的情景記不太清,他一度吐槽刺青師的做法「超出基本道德觀念太多」;但後來想了想,是自己要求刺青師這麼做的,就連額頭上那兩個字也是因為鍾愛而選定。但生活還要繼續,阿寶正努力要雷射除刺青。

多位受訪的刺青師表示,遇到喝過酒的客人,自己都會建議對方過兩天再來。若是客人執意要在臉部刺青,有人會建議移到別的部位,有人則寧願不做這筆生意。阿寶接受我們採訪時說:「我並不想責怪刺青師,我要為自己的行為承擔責任。但是我個人的意見是,從道德的角度來說,刺青師不應該為醉酒的客人服務,尤其是面部刺青。」

刺青師Sam曾經遇到過一件令人啼笑皆非的事情。有個男人來店裡找他,說自己的老婆想要刺青。「刺哪裡?」對方閃爍其詞,最終說出了那個特殊的要求──私處。Sam拒絕了,他相信:「不能做的就是不能做,我覺得這是倫理問題。」

士林的小巷子中,一家裝潢精緻的店外貼著斗大的「不受理未滿20歲者刺青」標語。這間店的負責人小毛記得,一開始,同業覺得他發神經,因為18到20歲的客戶量大,為何要畫地自限?可小毛覺得,20歲以下的人太容易因為衝動而刺青,「但刺青是一輩子都要帶著走的東西」。

遇到18或20歲以下的客人,不少刺青店會要求有父母陪伴或者提供父母的同意書。但因為並非硬性規定,所以「空間」很大。

劉俊佑兩隻手上的刺青「落成」時間分別是高一和高二。因為是朋友介紹,刺青師沒有跟他要同意書,就開始下針了。另一位少年阿緯接受刺青時才念國二,他說:「有個朋友在學刺青,就拿我當白老鼠囉!」

但所有職業刺青師都知道,練習的時候應該用豬皮,而不是人皮。對此,台南奇美醫院醫美中心主任黃國峰說,這樣的案例自己見過不少。

對於年輕人來說,刺青有時會帶來難以招架的後座力。現在的醫美中心雖然提供祛除刺青服務,但皮秒雷射儀器價格昂貴,一般人不見得能負擔治療費用。所以近年也有像台南奇美醫院、高雄長庚醫院等,對於弱勢少年提供免費祛除刺青的服務。

奇美醫院志工組長鄭麗華說,2017年的首批8位參與者都是15到18歲的台南少年,均出自單親或者隔代教養的家庭。

像劉俊佑就成了奇美醫院「悔刺客」義診項目的首批8位受助者之一。

他給記者看了兩張自己右手小臂內側接受雷射後復原期間的照片,原先彩色刺青的部分漲起了整整一大片水泡,像是燒傷,又像是潰爛。但治療已近尾聲,看著手上的刺青淡下去,他開始樂觀地憧憬:「我在考慮過一段時間換工作,應該有機會。」

另外,2010年起,高雄少年及家事法院就與高雄長庚醫院展開合作,轉介有意願進行除刺青手術的個案,迄今高雄長庚醫院已替百餘位少年提供服務。「大部分個案的年齡落在15到19歲,男生又占了絕大多數。」高雄少年及家事法院保護官蘇女士表示,這些少年之所以求助於法院,除了覺得圖案太不美觀外,便是在職場和社會上因為刺青受到歧視。

近年來,台灣的刺青師在國際比賽中屢獲大獎,致力於將歐美寫實風格融入傳統龍鳳團的小毛便是其中一位。2010年開始,他每年會去國外與同業交流,也感受到了台灣刺青師得到的尊重。小毛認為台灣正在重複外國走過的路:「以前國外也會對刺青者有異樣眼光,但現在已經變成一種普遍的文化,大家會以美學眼光去欣賞刺青。」

除了這些努力,要讓刺青真正被社會廣泛接受,至關重要的仍然是建立起一套完善的行業規範。

小毛認為,許多年輕人因為覺得很酷便走進了刺青店,但若沒有讓他感受到刺青對刺青者自身的意義,便會用各種方式婉拒。「即使客人在跟我們討論後不刺青了,我也覺得很高興,至少他們沒有做會後悔的事。」

尤其是遇到想要把戀人的名字或者肖像刺在身上的情況,大部分刺青師還是會建議客人三思,或者改用一些抽象的符號,以免他日一拍兩散,身上的印記淪為尷尬。

四、五個月前,刺青師小白經歷了一場感情上的創傷,她釋放苦楚、掙脫絕望的方式是繪製了一組「尋死的動物」。畫著畫著,她突然決定把這樣一幅相愛相殺的「貓狗互砍圖」刺在自己的小腿上。作為刺青師,小白當然知道落在身上的畫幾乎不可能抹去,因而總會勸客人不要在衝動的狀態下做決定。所以,刺青開始的那一刻,對她來說反倒是看淡和釋然的起點。

李耀鳴希望推動包括醫療和法律知識在內的刺青師培訓和准入考核,模式可以是政府主導、工會自辦。據他透露,目前總工會的會員總數有500餘人,他估計加入工會的約占全台灣刺青師的三分之一,但也有人認為只有五分之一左右。

另一些業內人士則贊成「認證制」,他們認為通過專業考試認證刺青師,能給消費者更充分的可信度。但無論「准入制」、「認證制」,距離真正落地都前仍長路漫漫。目前情況下,幾乎都只能依靠刺青師的個人自律。

刺青作為一種次文化,要擺脫社會加諸其上的「刺」,還有一段漫長的路要走。

- 務必確認刺青的原因、部位和自己的身體狀況。

- 事先了解刺青師的專長和口碑,並與之充分溝通。

- 詢問店家如何消毒、顏料成分(如金色、銀色顏料含汞量較高)、刺青工具衛生與否

- 如有除刺需求,應選擇具有醫師執照之業者。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。