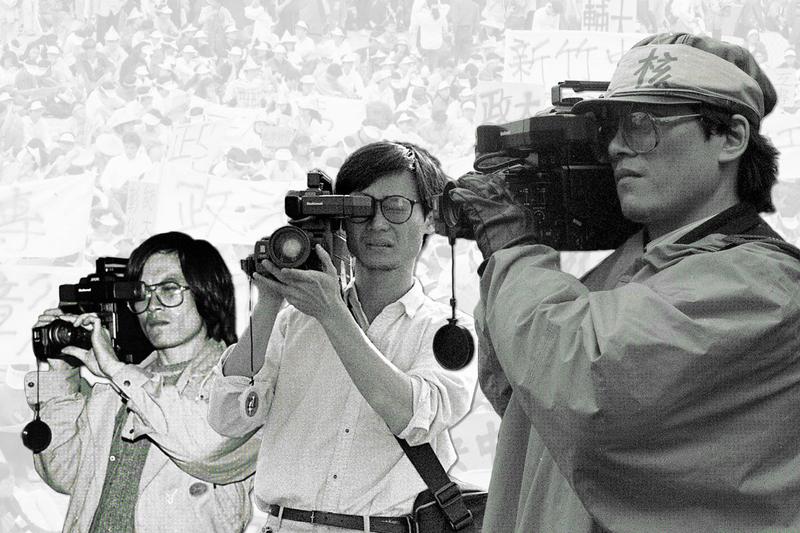

1999年,包括魏德聖在內的一群台灣年輕導演為了突破商業戲院的映演限制,帶著他們用16釐米膠卷拍攝的電影作品,展開一場游擊戰。在他們即將走向成熟之前,用最直接的方式,站往第一線找到國片觀眾,在滿是外片的戰場上。

40公分見方的深灰色塑膠硬盒,米色圓標工整的貼在中央,黑色簽字筆寫著:明信片。被幾個年輕導演半買半相送拜託來幫忙放映的江泰暾師傅,身手俐落從塑膠硬盒裡取出電影膠卷,準備上機測試。

一個小時前,江師傅剛在影廳內架起這台16釐米放映機,1980年代停產、日本EIKI廠牌,這是他花了近40萬購入的設備之一。2週前,魏德聖抱著一疊海報,跑去台大附近學生常去的店,一家一家詢問能不能幫忙張貼,那是他和5個導演從褲腰袋裡掏錢出來印製的,上面斗大字寫著:純16影展。

其中一張海報被貼在電影院門口,再過半小時觀眾就要進場了。

這是1999年10月29日的西門町春暉絕色影城。

這一年,台灣發生921大地震,電影界的震盪也已醞釀許久。從1986年新聞局取消外片配額後,電影工作者「搶救國片」的呼聲便一路喊到1998年,逐年下降的國片產量與逐年上升的外片拷貝,那是個股市可以突破萬點,卻也讓199家戲院陸續宣布倒閉的年代。

放映師江泰暾是見證這起落的人之一。

1970年代,從家鄉豐原北上的他還是個小學生,跟在負責電影排片的舅舅身邊打工,西門町電影街他走得比誰都熟。80年代時退伍的他,進了舅舅合夥的南方電影公司工作:「當時上班存了些錢,我頂下對面一間試片室,公司的片子就拿去那裡試。那時我還不會放片技術,也沒有師傅教,就自己慢慢摸。以前用的那種機器很老,壞掉找人來修一次都好幾千、上萬塊,所以乾脆自己學、自己拆、自己慢慢研究,我後來連35釐米都會裝了。」

靠著自己摸索,除了摸會了放映,他還學會剪片,拜當年台灣電檢制度所賜,他被香港嘉禾電影公司找去專剪三級片的台灣版,因為只有他能摸透不同電檢委員的脾氣,這樣的工作江師傅持續了7、8年。

1999年春夏,江師傅跟著鴻鴻導演四處放映他的16釐米作品《三橘之戀》。另一位以短片《七月天》拿到輔導金的年輕導演也坐在台下,他是當年30歲的魏德聖。

「我那時去看鴻鴻放電影,哇!現場觀眾全滿耶!而且電影蠻好看的,之前我也看了鄭文堂的《明信片》。我當時就突發奇想,大家都拍得那麼好,可是得了輔導金就只能等著免費公開放映一場,讓想看跟不想看的人都去看一下,事情就結束了。但我們拍片的目的不就是為了要讓更多人看嗎?所以我回去就打電話給鴻鴻,說有沒有可能把今年得百萬輔導金的這些人互相集合一下,我們自己租個戲院、搞個放映好不好?」魏德聖回憶當年撥出的那通電話:「鴻鴻其實很好說服啦!因為他是一個很浪漫的人,所以他馬上就說『好啊!』我那時人脈沒有那麼廣,鴻鴻的人脈比較廣,他就去找了其他幾部片的導演,約大家來開會。」

被鴻鴻找去開會的人包括導演鄭文堂,那年他41歲,是其中比較晚才開始拍電影的導演。「那時短片的長度對戲院來說不好排片,也沒有商業市場,所以很多導演拍了卻完全不知道怎麼被看見,可能去參加金穗獎,但結束就沒有了。正好大家都用16釐米的膠卷拍片,所以就決定辦一個名為『純16』的影展。我們一直相信一件事,就像楚浮、高達說的,要改變的話需要一場革命!」鄭文堂說。

於是1999年10月,他們開始了第一屆「純16影展」。在那個小影展逐漸萌芽的時期,與其說鴻鴻、魏德聖、鄭文堂、蕭菊貞、林浩博、賴豐奇這6個導演是在搞影展,他們所做的更像是一場電影創作者的突圍行動。

從找戲院、洽談放映設備、印海報、宣傳行銷,下了決心一切自己來。魏德聖談起當時的過程:「非常DIY啊!我們連個貼海報都要分工,看誰住哪裡,比如我是負責師大、台大那一區。其實也沒什麼好丟臉的,因為大家都沒什麼名氣,就拿著一堆海報去學校附近的商家問。那時候輔大、台大、師大還有政大附近的店家,都貼著我們的海報。」

除了宣傳不假他人之手,「讓創作者直接面對觀眾」也是「純16影展」最大特色。他們租下西門町絕色影城連續放映7天,不僅導演場場出席映後座談,與觀眾面對面的討論電影,現場人手不足的時候,他們就輪流在影廳門口顧場,順便和散場觀眾宣傳自己的放映場次。

「我們那時還打垮一部好萊塢片耶!」魏德聖想起開幕當天發生的趣事:「當時有部好萊塢電影就在隔壁廳辦首映,開演前一推人擠上來,把整個樓層塞得滿滿的,我印象很深刻,那個戲院負責人很不高興的說:『你們純16的往那邊去啦!我們這邊在辦首映有很多觀眾會來,你們會擋到觀眾。』我們就想:『哇!我們要被鬥垮了!』,但好笑的是他說完後,才發現原來擠在那裡的人都是來看純16的,我們太有面子了!雖然他們是大廳,我們小廳的人數卻比他們還多,戲院的人瞬間臉垮下來,我們整個抬頭挺胸。後來戲院對我們很好,因為我們場子越來越熱,連白天場最差的時段也有7、8成滿,晚場幾乎全滿。」

每天的觀影人次大約都在6、7百人,那些滿場的觀眾裡,有許多是看到他們張貼的海報而來的學生與老師,也有不少是好奇他們到底在做什麼的文化工作者。口耳相傳,他們成功突圍,用自己的方式找到觀眾。

「那時候大家沒有資源,但會相挺完成一個事情,只因為對電影、對創作的喜歡,以人力交換的方式來完成。那個時代很美。」魏德聖說。

這場行動始於時代下的偶然:在16釐米走向式微之前,也在年輕導演走向成熟之前,任何一個因素往前往後,可能劇本都將改寫。因此它後來的結束,似乎也是必然的結果。

第一年「純16影展」熱度持續到隔年2月。幾位導演將影展盈餘的八分之一拿出來架設了「獨立夢工廠」網站,試圖讓電影製片、放映宣傳的經驗開放,分享給有心從事獨立電影的工作者。

然而,影展自第三屆開始,雖名為「純16」卻因著使用16釐米的拍攝者越來越少,參展作品已不限於膠卷,在經歷不同的策劃者舉行四屆後,2004年走入最後一屆,「獨立夢工廠」的網站也悄悄告終。

鄭文堂回想當年的自己,反思的說:「我覺得我們當時算是很認識自己,以一種要不你就等死、不然你就拼拼看的態度。不過我現在會覺得那時有點可惜,就是我們做了一半,這是我自己的感覺。所謂做了一半是說,我們都是業餘的,大家當時都還有工作,偶爾開個會,還要接案子,那時候當然是熱血沸騰,但總覺得我沒有全心撩落去,如果有的話我覺得應該會更不一樣。」

「那時候用16釐米拍的人確實越來越少了。但我覺得媒材的改變並不是一件什麼值得傷心的事情,前面的東西是值得紀念,但不代表後面的人要傷心。有些事情就是這樣,留不住的最美,什麼都留到現在就沒有價值了。」對魏德聖而言,雖然有形的事物留不住,但「純16」對於獨立自主的信念,卻直到現在都深深影響著他。

也曾參與過「純16」的導演吳米森,在2009年一場媒體採訪中談及他對此的看法,或許可作為這場行動的最佳註解:「我們突顯的問題你們沒有看到,例如說商業映演的問題,幾個導演包戲院、做海報、貼海報,這是很諷刺的做法,我們那時候第一次這樣子幹。它不應該是一個常態,古巴革命成功之後,切・格瓦拉雖然還是穿著軍服到處晃,但他不會把辦公室蓋在野戰的叢林裡。」

「影片的內涵不在它的寬度而在它的深度,16釐米雖然只有16釐米,只有35釐米四分之一的畫質,但它可以傳達我們這一代的思想、這一代的狀況。我們這一代沒有缺席。」

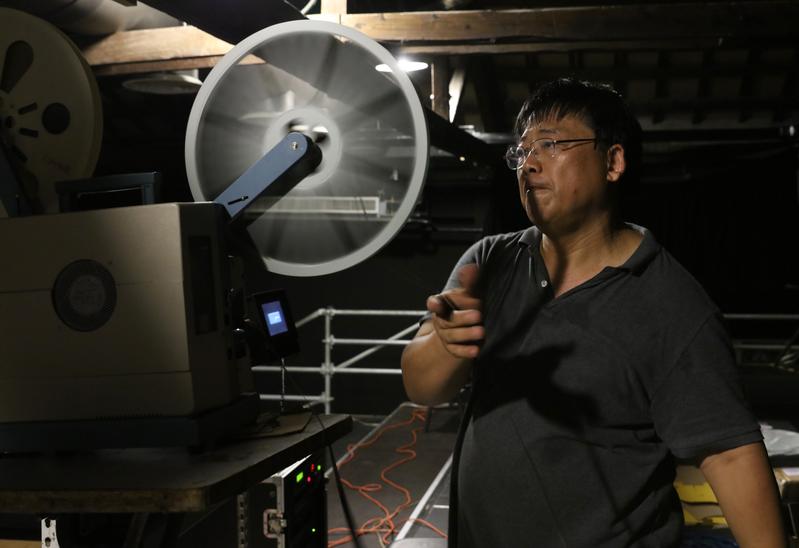

事隔17年後,江泰暾師傅再次拿起鄭文堂導演的《明信片》16釐米膠卷,上機測試。不過這次地點是在高雄電影節的放映現場。我們為了捕捉16釐米放映機的畫面,隨著江師傅以及他的團隊,一早來到高雄駁二的正港小劇場。

攤開2016高雄電影節的片單中,驚喜發現「純16影展」時期的多部作品。策展人黃晧傑選在今年再現「純16」,起源於他在香港看了一系列「日本8釐米」放映後獲得的靈感,他回頭想起台灣曾有過的「純16影展」,於是著手洽談版權,梳理了四屆「純16影展」的片單,最後挑選7部納入今年的影展放映,並將此系列定名為「台灣純16」。

除了將放映鄭文堂的作品之外,還包括《灣生回家》導演黃銘正的早期短片作品《野麻雀》、吳米森的《起毛球了》、鄭有傑《石碇的夏天》等片,全都將以16釐米膠卷放映完整再現。

「這次雄影是用原版16釐米放映,放映機器是請江泰暾先生處理,現在要找這種專業的師傅已經越來越少,江師傅每個年代都經歷過,是台灣放片蠻傳奇的人物。」策展人黃晧傑繼續談起「純16」如何影響當今:「我認為直到現在有些電影會用限定一週、限定三天,類似打游擊的方式進行放映,其實都有著早期純16的精神,都是試著從被封鎖的院線裡去突圍。」

電影底片(膠卷)常見的規格有三種:35釐米是電影底片的標準規格,但拍攝成本也最高;8釐米則是最小規格,多用於家庭影片拍攝;相較起來,對於資源沒那麼多的年輕電影創作者,介於兩者之間的16釐米,成為當時拍攝電影的最佳選擇。

魏德聖談及當年使用16釐米拍電影的情形:「我們那時候是有分階級的喔!(笑)16釐米拍的是甲組,video(指數位攝影)拍的是乙組,真的啊!你用video拍得第一名,對我們來講只是乙組冠軍啦!可是後來就不一樣了,整個就翻轉了,一年用16釐米拍的只有一部,用video拍有將近100部,慢慢就失去競爭性了。」

關於數位與膠卷一直以來各有其擁護者,如今數位攝影機迅速發展,仍有一些電影導演堅持使用膠卷拍攝,例如拍攝《黑暗騎士:黎明昇起》(The Dark Knight Rises)的導演克里斯多福諾藍(Christopher Nolan)就曾稱「膠卷的畫質是無可比擬的,它擁有最廣的色域,最高的分辨率,用膠卷拍的電影才是真的電影。」。

深度求真 眾聲同行

獨立的精神,是自由思想的條件。獨立的媒體,才能守護公共領域,讓自由的討論和真相浮現。

在艱困的媒體環境,《報導者》堅持以非營利組織的模式投入公共領域的調查與深度報導。我們透過讀者的贊助支持來營運,不仰賴商業廣告置入,在獨立自主的前提下,穿梭在各項重要公共議題中。

今年是《報導者》成立十週年,請支持我們持續追蹤國內外新聞事件的真相,度過下一個十年的挑戰。